190

J. SCHWIETERING, GRIFFEL UND DOLCH

VII. BAND

qui ab officio scribendi Oraeco eloquio graphii nun-

cupantur, illum crudeliter trucidarent.. . Haec ubi

dixisset, mox beatus Martyr per cunctci membra per-

foratus gladiis, sanctum Deo reddidit spirituni —.

Diese offenbar dem üblichen Sprachgebrauch ent-

nommene, durchaus unmetaphorische Bezeichnung

des Griffels durch gladius läfst darauf schliefsen,

dafs es sich hier keineswegs um eine für jene Zeit

vereinzelte Verwendung des Griffels handelt, dafs

vielmehr der Metallgriffel mit

runder oder mehrkantiger

Spitze tatsächlich als Waffe

und zwar als Dolch angesehen

wurde, worauf auch die dop-

pelte Bedeutung von ital. stilo,

stiletto=lGriffel und Dolch1

mit Nachdruck hinweist.

Dafs wir in dieser Zeit

auch aufserhalb Italiens mit

einer gewissen Identität von

Dolch und Griffel zu rechnen

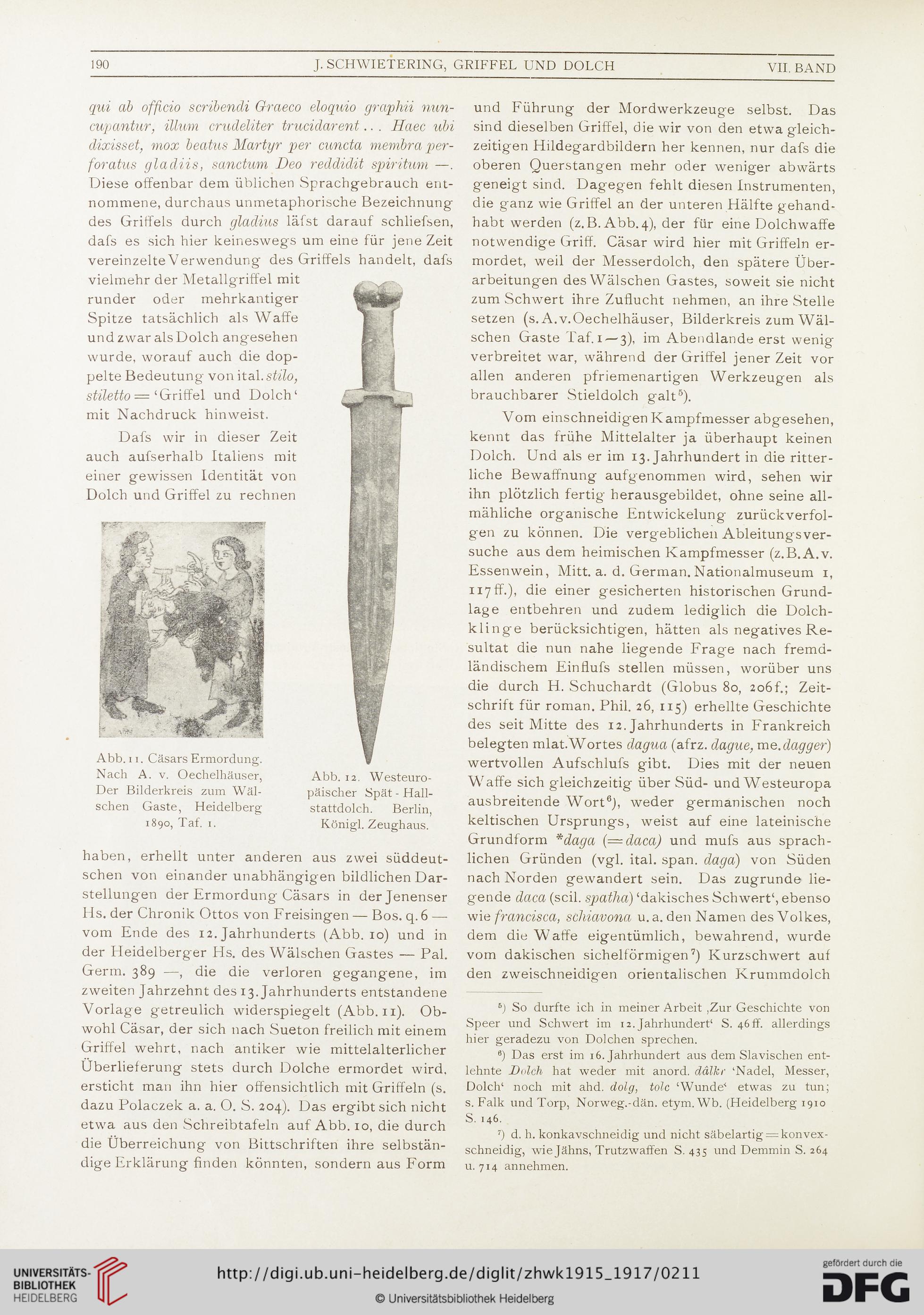

Abb. 11. Cäsars Ermordung.

Nach A. v. Oechelhäuser, Abb. 12. Westeuro-

Der Bilderkreis zum Wäl- päischer Spät - Hall-

schen Gaste, Heidelberg stattdolch. Berlin,

1890, Tat. 1. Königl. Zeughaus.

haben, erhellt unter anderen aus zwei süddeut-

schen von einander unabhängigen bildlichen Dar-

stellungen der Ermordung Cäsars in der Jenenser

Hs. der Chronik Ottos von Freisingen — Bos. q. 6 —

vom Ende des 12. Jahrhunderts (Abb. 10) und in

der Heidelberger Hs. des Wälschen Gastes — Pal.

Germ. 389 —, die die verloren gegangene, im

zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts entstandene

Vorlage getreulich widerspiegelt (Abb. 11). Ob-

wohl Cäsar, der sich nach Sueton freilich mit einem

Griffel wehrt, nach antiker wie mittelalterlicher

Überlieferung stets durch Dolche ermordet wird,

ersticht man ihn hier offensichtlich mit Griffeln (s.

dazu Polaczek a. a. O. S. 204). Das ergibt sich nicht

etwa aus den Schreibtafeln auf Abb. 10, die durch

die Überreichung von Bittschriften ihre selbstän-

dige Erklärung finden könnten, sondern aus Form

und Führung der Mordwerkzeuge selbst. Das

sind dieselben Griffel, die wir von den etwa gleich-

zeitigen Hildegardbildern her kennen, nur dafs die

oberen Querstangen mehr oder weniger abwärts

geneigt sind. Dagegen fehlt diesen Instrumenten,

die ganz wie Griffel an der unteren Hälfte gehand-

habt werden (z.B.Abb.4), der für eine Dolchwaffe

notwendige Griff. Cäsar wird hier mit Griffeln er-

mordet, weil der Messerdolch, den spätere Über-

arbeitungen des Wälschen Gastes, soweit sie nicht

zum Schwert ihre Zuflucht nehmen, an ihre Stelle

setzen (s. A.v.Oechelhäuser, Bilderkreis zum Wäl-

schen Gaste Taf. 1 — 3), im Abendlande erst wenig

verbreitet war, während der Griffel jener Zeit vor

allen anderen pfriemenartigen Werkzeugen als

brauchbarer Stieldolch galt5).

Vom einschneidigen Kampfmesser abgesehen,

kennt das frühe Mittelalter ja überhaupt keinen

Dolch. Und als er im 13. Jahrhundert in die ritter-

liche Bewaffnung aufgenommen wird, sehen wir

ihn plötzlich fertig herausgebildet, ohne seine all-

mähliche organische Entwickelung zurückverfol-

gen zu können. Die vergeblichen Ableitungsver-

suche aus dem heimischen Kampfmesser (z.B.A.v.

Essenwein, Mitt. a. d. German.Nationalmuseum 1,

iiyff.), die einer gesicherten historischen Grund-

lage entbehren und zudem lediglich die Dolch-

klinge berücksichtigen, hätten als negatives Re-

sultat die nun nahe liegende Frage nach fremd-

ländischem Einflufs stellen müssen, worüber uns

die durch H. Schuchardt (Globus 80, 2o6f.; Zeit-

schrift für roman. Phil. 26, 115) erhellte Geschichte

des seit Mitte des 12. Jahrhunderts in Frankreich

belegten mlat.Wortes dagua (afrz. dague, me.dagger)

wertvollen Aufschlufs gibt. Dies mit der neuen

Waffe sich gleichzeitig über Süd- und Westeuropa

ausbreitende Wort6), weder germanischen noch

keltischen Ursprungs, weist auf eine lateinische

Grundform *daga (—daca) und mufs aus sprach-

lichen Gründen (vgl. ital. span, daga) von Süden

nach Norden gewandert sein. Das zugrunde lie-

gende daca (seil, spatha) ‘dakisches Schwert4, ebenso

wie francisca, schiavona u.a. den Namen des Volkes,

dem die Waffe eigentümlich, bewahrend, wurde

vom dakischen sichelförmigen7) Kurzschwert auf

den zweischneidigen orientalischen Krummdolch

5) So durfte ich in meiner Arbeit ,Zur Geschichte von

Speer und Schwert im 12. Jahrhundert1 S. 46 ff. allerdings

hier geradezu von Dolchen sprechen.

8) Das erst im 16. Jahrhundert aus dem Slavischen ent-

lehnte Dolch hat weder mit anord. dälkr ‘Nadel, Messer,

Dolch1 noch mit ahd. dolg, tolc tWunde< etwas zu tun;

s. Falk und Torp, Norweg.-dän. etym.Wb. (Heidelberg 1910

S.146.

7) d. h. konkavschneidig und nicht säbelartig = konvex-

schneidig, wiejähns, Trutzwaffen S. 435 und Demmin S. 264

u. 714 annehmen.

J. SCHWIETERING, GRIFFEL UND DOLCH

VII. BAND

qui ab officio scribendi Oraeco eloquio graphii nun-

cupantur, illum crudeliter trucidarent.. . Haec ubi

dixisset, mox beatus Martyr per cunctci membra per-

foratus gladiis, sanctum Deo reddidit spirituni —.

Diese offenbar dem üblichen Sprachgebrauch ent-

nommene, durchaus unmetaphorische Bezeichnung

des Griffels durch gladius läfst darauf schliefsen,

dafs es sich hier keineswegs um eine für jene Zeit

vereinzelte Verwendung des Griffels handelt, dafs

vielmehr der Metallgriffel mit

runder oder mehrkantiger

Spitze tatsächlich als Waffe

und zwar als Dolch angesehen

wurde, worauf auch die dop-

pelte Bedeutung von ital. stilo,

stiletto=lGriffel und Dolch1

mit Nachdruck hinweist.

Dafs wir in dieser Zeit

auch aufserhalb Italiens mit

einer gewissen Identität von

Dolch und Griffel zu rechnen

Abb. 11. Cäsars Ermordung.

Nach A. v. Oechelhäuser, Abb. 12. Westeuro-

Der Bilderkreis zum Wäl- päischer Spät - Hall-

schen Gaste, Heidelberg stattdolch. Berlin,

1890, Tat. 1. Königl. Zeughaus.

haben, erhellt unter anderen aus zwei süddeut-

schen von einander unabhängigen bildlichen Dar-

stellungen der Ermordung Cäsars in der Jenenser

Hs. der Chronik Ottos von Freisingen — Bos. q. 6 —

vom Ende des 12. Jahrhunderts (Abb. 10) und in

der Heidelberger Hs. des Wälschen Gastes — Pal.

Germ. 389 —, die die verloren gegangene, im

zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts entstandene

Vorlage getreulich widerspiegelt (Abb. 11). Ob-

wohl Cäsar, der sich nach Sueton freilich mit einem

Griffel wehrt, nach antiker wie mittelalterlicher

Überlieferung stets durch Dolche ermordet wird,

ersticht man ihn hier offensichtlich mit Griffeln (s.

dazu Polaczek a. a. O. S. 204). Das ergibt sich nicht

etwa aus den Schreibtafeln auf Abb. 10, die durch

die Überreichung von Bittschriften ihre selbstän-

dige Erklärung finden könnten, sondern aus Form

und Führung der Mordwerkzeuge selbst. Das

sind dieselben Griffel, die wir von den etwa gleich-

zeitigen Hildegardbildern her kennen, nur dafs die

oberen Querstangen mehr oder weniger abwärts

geneigt sind. Dagegen fehlt diesen Instrumenten,

die ganz wie Griffel an der unteren Hälfte gehand-

habt werden (z.B.Abb.4), der für eine Dolchwaffe

notwendige Griff. Cäsar wird hier mit Griffeln er-

mordet, weil der Messerdolch, den spätere Über-

arbeitungen des Wälschen Gastes, soweit sie nicht

zum Schwert ihre Zuflucht nehmen, an ihre Stelle

setzen (s. A.v.Oechelhäuser, Bilderkreis zum Wäl-

schen Gaste Taf. 1 — 3), im Abendlande erst wenig

verbreitet war, während der Griffel jener Zeit vor

allen anderen pfriemenartigen Werkzeugen als

brauchbarer Stieldolch galt5).

Vom einschneidigen Kampfmesser abgesehen,

kennt das frühe Mittelalter ja überhaupt keinen

Dolch. Und als er im 13. Jahrhundert in die ritter-

liche Bewaffnung aufgenommen wird, sehen wir

ihn plötzlich fertig herausgebildet, ohne seine all-

mähliche organische Entwickelung zurückverfol-

gen zu können. Die vergeblichen Ableitungsver-

suche aus dem heimischen Kampfmesser (z.B.A.v.

Essenwein, Mitt. a. d. German.Nationalmuseum 1,

iiyff.), die einer gesicherten historischen Grund-

lage entbehren und zudem lediglich die Dolch-

klinge berücksichtigen, hätten als negatives Re-

sultat die nun nahe liegende Frage nach fremd-

ländischem Einflufs stellen müssen, worüber uns

die durch H. Schuchardt (Globus 80, 2o6f.; Zeit-

schrift für roman. Phil. 26, 115) erhellte Geschichte

des seit Mitte des 12. Jahrhunderts in Frankreich

belegten mlat.Wortes dagua (afrz. dague, me.dagger)

wertvollen Aufschlufs gibt. Dies mit der neuen

Waffe sich gleichzeitig über Süd- und Westeuropa

ausbreitende Wort6), weder germanischen noch

keltischen Ursprungs, weist auf eine lateinische

Grundform *daga (—daca) und mufs aus sprach-

lichen Gründen (vgl. ital. span, daga) von Süden

nach Norden gewandert sein. Das zugrunde lie-

gende daca (seil, spatha) ‘dakisches Schwert4, ebenso

wie francisca, schiavona u.a. den Namen des Volkes,

dem die Waffe eigentümlich, bewahrend, wurde

vom dakischen sichelförmigen7) Kurzschwert auf

den zweischneidigen orientalischen Krummdolch

5) So durfte ich in meiner Arbeit ,Zur Geschichte von

Speer und Schwert im 12. Jahrhundert1 S. 46 ff. allerdings

hier geradezu von Dolchen sprechen.

8) Das erst im 16. Jahrhundert aus dem Slavischen ent-

lehnte Dolch hat weder mit anord. dälkr ‘Nadel, Messer,

Dolch1 noch mit ahd. dolg, tolc tWunde< etwas zu tun;

s. Falk und Torp, Norweg.-dän. etym.Wb. (Heidelberg 1910

S.146.

7) d. h. konkavschneidig und nicht säbelartig = konvex-

schneidig, wiejähns, Trutzwaffen S. 435 und Demmin S. 264

u. 714 annehmen.