264

FACHNOTIZEN

VII. BAND

eingeteilt sind. In diesen geräumigen Gelassen

steht ein Fafs, in das die Ernte und der Speck

bei Gefahr untergebracht wurde. Die Kammern

dienten dann auch der Einwohnerschaft als Unter-

kunft, wenn sie sich rettend in das Kastell zurück-

zog. Die Männer besetzten dann die VVehrgänge,

die um den ganzen Ring der Speckkammerbauten

herumliefen. (Der Schnitt er-

läutert das Beschriebene.

S. Speckkammern, Sp. der

Speicher, W. der Wehrgang.)

Der Turm wurde von Be-

obachtungsposten, die über

das flache Land eine vorzüg-

liche Aussicht hatten, be-

stiegen. Die ersten Anlagen

dieser Art, die eine längst vor-

hergegangen eVerteidigungs-

art nachahmten, dürften be-

reits im XIV. Jahrhundert entstanden sein und

entstanden, nicht zurückziehen konnten, Schutz,und

vor den Mauern jener befestigten Kirchen zerstob

mancher harte Angriff. So besonders auch vor

Tartlau, dessen besondere Schiefseinrichtung be-

sprochen werden soll und das eines der gröfsten

und interessantestenKirchenkastelle aufweist; denn

aufser dem Haupthof um die Kirche hat es zwei

Vorhöfe, die den Eingang umlagern.

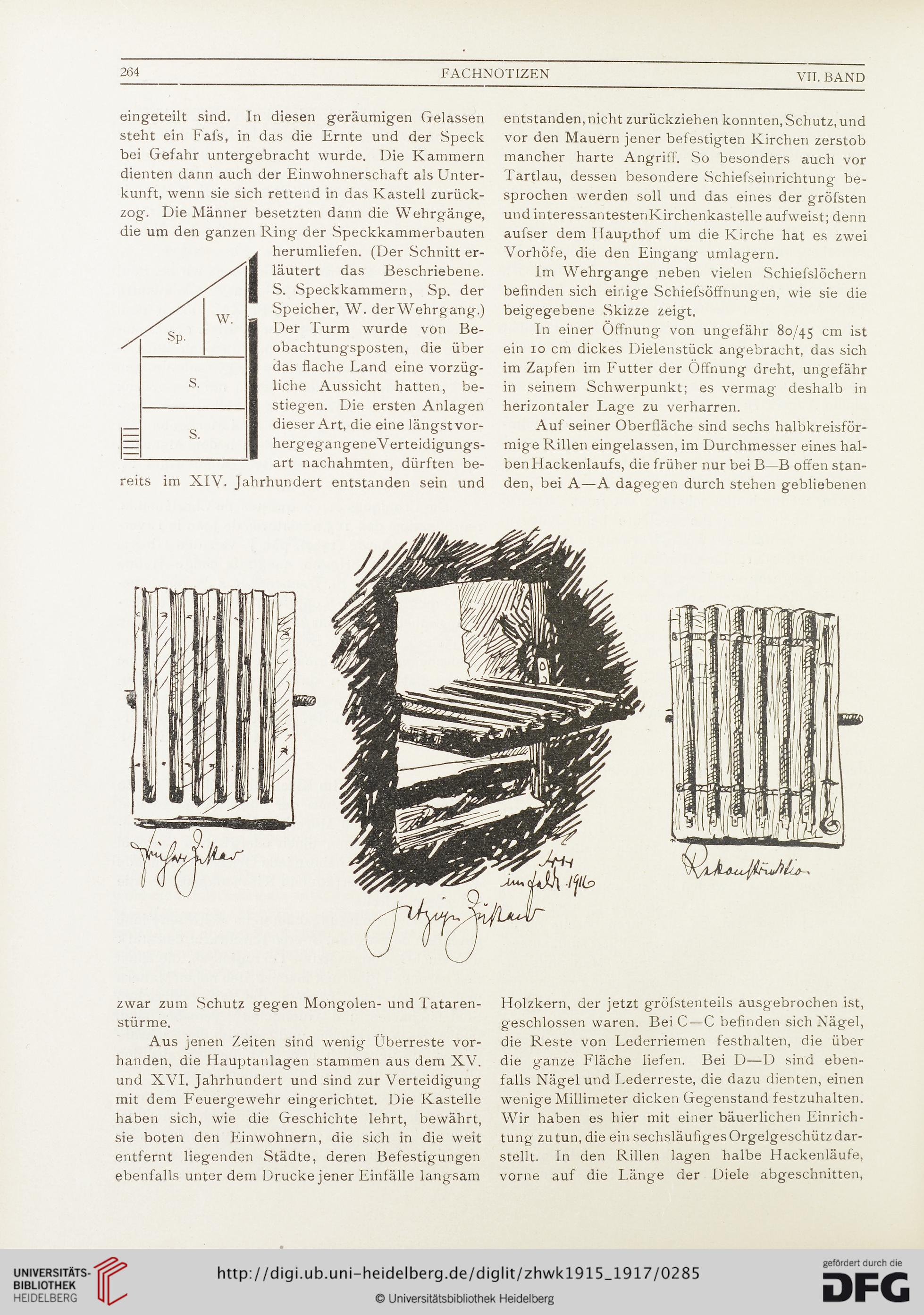

Im Wehrgange neben vielen Schiefslöchern

befinden sich einige Schiefsöffnungen, wie sie die

beigegebene Skizze zeigt.

In einer Öffnung von ungefähr 80/45 cm ist

ein 10 cm dickes Dielenstück angebracht, das sich

im Zapfen im Futter der Öffnung dreht, ungefähr

in seinem Schwerpunkt; es vermag deshalb in

herizontaler Lage zu verharren.

Auf seiner Oberfläche sind sechs halbkreisför-

mige Rillen eingelassen, im Durchmesser eines hal-

ben Hackenlaufs, die früher nur bei B B offen stan-

den, bei A—A dagegen durch stehen gebliebenen

zwar zum Schutz gegen Mongolen- und Tataren-

stürme.

Aus jenen Zeiten sind wenig Überreste vor-

handen, die Hauptanlagen stammen aus dem XV.

und XVI. Jahrhundert und sind zur Verteidigung

mit dem Feuergewehr eingerichtet. Die Kastelle

haben sich, wie die Geschichte lehrt, bewährt,

sie boten den Einwohnern, die sich in die weit

entfernt liegenden Städte, deren Befestigungen

ebenfalls unter dem Drucke jener Einfälle langsam

Holzkern, der jetzt gröfstenteils ausgebrochen ist,

geschlossen waren. Bei C—C befinden sich Nägel,

die Reste von Lederriemen festhalten, die über

die ganze Fläche liefen. Bei D—D sind eben-

falls Nägel und Lederreste, die dazu dienten, einen

wenige Millimeter dicken Gegenstand festzuhalten.

Wir haben es hier mit einer bäuerlichen Einrich-

tung zutun, die ein sechsläufiges Orgelgeschütz dar-

stellt. In den Rillen lagen halbe Hackenläufe,

vorne auf die Länge der Diele abgeschnitten,

FACHNOTIZEN

VII. BAND

eingeteilt sind. In diesen geräumigen Gelassen

steht ein Fafs, in das die Ernte und der Speck

bei Gefahr untergebracht wurde. Die Kammern

dienten dann auch der Einwohnerschaft als Unter-

kunft, wenn sie sich rettend in das Kastell zurück-

zog. Die Männer besetzten dann die VVehrgänge,

die um den ganzen Ring der Speckkammerbauten

herumliefen. (Der Schnitt er-

läutert das Beschriebene.

S. Speckkammern, Sp. der

Speicher, W. der Wehrgang.)

Der Turm wurde von Be-

obachtungsposten, die über

das flache Land eine vorzüg-

liche Aussicht hatten, be-

stiegen. Die ersten Anlagen

dieser Art, die eine längst vor-

hergegangen eVerteidigungs-

art nachahmten, dürften be-

reits im XIV. Jahrhundert entstanden sein und

entstanden, nicht zurückziehen konnten, Schutz,und

vor den Mauern jener befestigten Kirchen zerstob

mancher harte Angriff. So besonders auch vor

Tartlau, dessen besondere Schiefseinrichtung be-

sprochen werden soll und das eines der gröfsten

und interessantestenKirchenkastelle aufweist; denn

aufser dem Haupthof um die Kirche hat es zwei

Vorhöfe, die den Eingang umlagern.

Im Wehrgange neben vielen Schiefslöchern

befinden sich einige Schiefsöffnungen, wie sie die

beigegebene Skizze zeigt.

In einer Öffnung von ungefähr 80/45 cm ist

ein 10 cm dickes Dielenstück angebracht, das sich

im Zapfen im Futter der Öffnung dreht, ungefähr

in seinem Schwerpunkt; es vermag deshalb in

herizontaler Lage zu verharren.

Auf seiner Oberfläche sind sechs halbkreisför-

mige Rillen eingelassen, im Durchmesser eines hal-

ben Hackenlaufs, die früher nur bei B B offen stan-

den, bei A—A dagegen durch stehen gebliebenen

zwar zum Schutz gegen Mongolen- und Tataren-

stürme.

Aus jenen Zeiten sind wenig Überreste vor-

handen, die Hauptanlagen stammen aus dem XV.

und XVI. Jahrhundert und sind zur Verteidigung

mit dem Feuergewehr eingerichtet. Die Kastelle

haben sich, wie die Geschichte lehrt, bewährt,

sie boten den Einwohnern, die sich in die weit

entfernt liegenden Städte, deren Befestigungen

ebenfalls unter dem Drucke jener Einfälle langsam

Holzkern, der jetzt gröfstenteils ausgebrochen ist,

geschlossen waren. Bei C—C befinden sich Nägel,

die Reste von Lederriemen festhalten, die über

die ganze Fläche liefen. Bei D—D sind eben-

falls Nägel und Lederreste, die dazu dienten, einen

wenige Millimeter dicken Gegenstand festzuhalten.

Wir haben es hier mit einer bäuerlichen Einrich-

tung zutun, die ein sechsläufiges Orgelgeschütz dar-

stellt. In den Rillen lagen halbe Hackenläufe,

vorne auf die Länge der Diele abgeschnitten,