Aunststil und Frcmeukleiduug.

äußerst schlanken Körpermitte zu erwecken; dazu

stiegen die Frisuren turmartig in die k)öhe, um dem

unförmlich verbreiterten Unterkörper ein Gegen-

gewicht zu geben.

Klassizismus und Revolution erleichterten die

Damengarderobe außerordentlich, um Stöckelschuhe,

Reisrock, Euls, Korsett, hohe Frisuren und Puder,

so zwar, daß die grauen aussahen „wie gewebte

Nebel in den Farben der Morgenröte". Mit

den Farben des Empirekleides hat es freilich

seine eigene Bewandtnis, die wieder den Zusammen-

hang zwischen Kunst und Tracht beweist: War doch

das Empirekleid meist so weiß wie die unbemalte

Marmorskulptur, die eben damals mit der Antike

zu wetteifern suchte, oder doch so kraftlos gefärbt,

wie die kolorierten Kartonzeichnungen, die aus den

Ateliers hervorgingen, als wenigstens die deutsche

Palette farbenarin geworden war: der Endpunkt

einer absteigenden Entwicklung seit den grellen Far-

ben der Gotik über die dunkeln, sattsärbigen Stoffe

der Renaissance und des Barockes bis zu den zarten,

lichten, manchmal schon schwächlichen Tönen des

Rokoko. Als charakteristisch kann das Kleid auch

bezeichnet werden für die Intimität der Beziehungen

zwischen dem klassischen Altertums und der Neuzeit.

Humanismus und Rcnaiffancekunst haben weder

in Italien noch in Deutschland das Kleid beeinflußt,

das unhellenischer war wie je, während die Empire-

zeit den Versuch wenigstens zu einer antikisierenden

Tracht unternahm. Die drei Epochen eint nur dis

klassische Nacktheit, in der schöne Fürstinnen ihren

Leib durch Künstlerhand der Nachwelt unsterblich und

nie alternd überlieferten.

Bis zum Erlöschen des Empirestiles ist eine

einheitliche Entwickelung der Frauentracht als Pa-

rallelerscheinung neben dem Kunststile zu beobachten,

zugleich auch das Walten unwiderstehlicher Kräfte,

denen selbst die Ritterrüstung folgen mußte und

denen sich zu widersetzen zwecklos war. Durch die

ganze ältere Trachtenkunde zieht sich eine lange Reihe

von Kleiderordnungen, erlassen von den Macht-

habern der Erde, vom Stadtrate bis zum Kaiser

hinauf, worin gegen die Länge der Schleppe, die

Schwere der Stoffe, die Menge des Schmuckes und die

Tiefe des Decolletes geeifert wird und empfindliche

Strafen dem Gesetzesumgeher angedroht werden.

Vergebliches Bemühen! Wissen doch die Ehronike»

mit Behagen zu vermelden, daß Wandel erst dann

eingetreten, wenn eben die Zeiten zu anderen Kleidern

übergegangen. Der Wechsel der Kleiderformen und

in ihnen wieder das Spiel der Gegensätze vollzog

sich in so zwingender Weise im Zusammenhang mit

der ganzen Kultur und der Kunst der Zeiten, daß

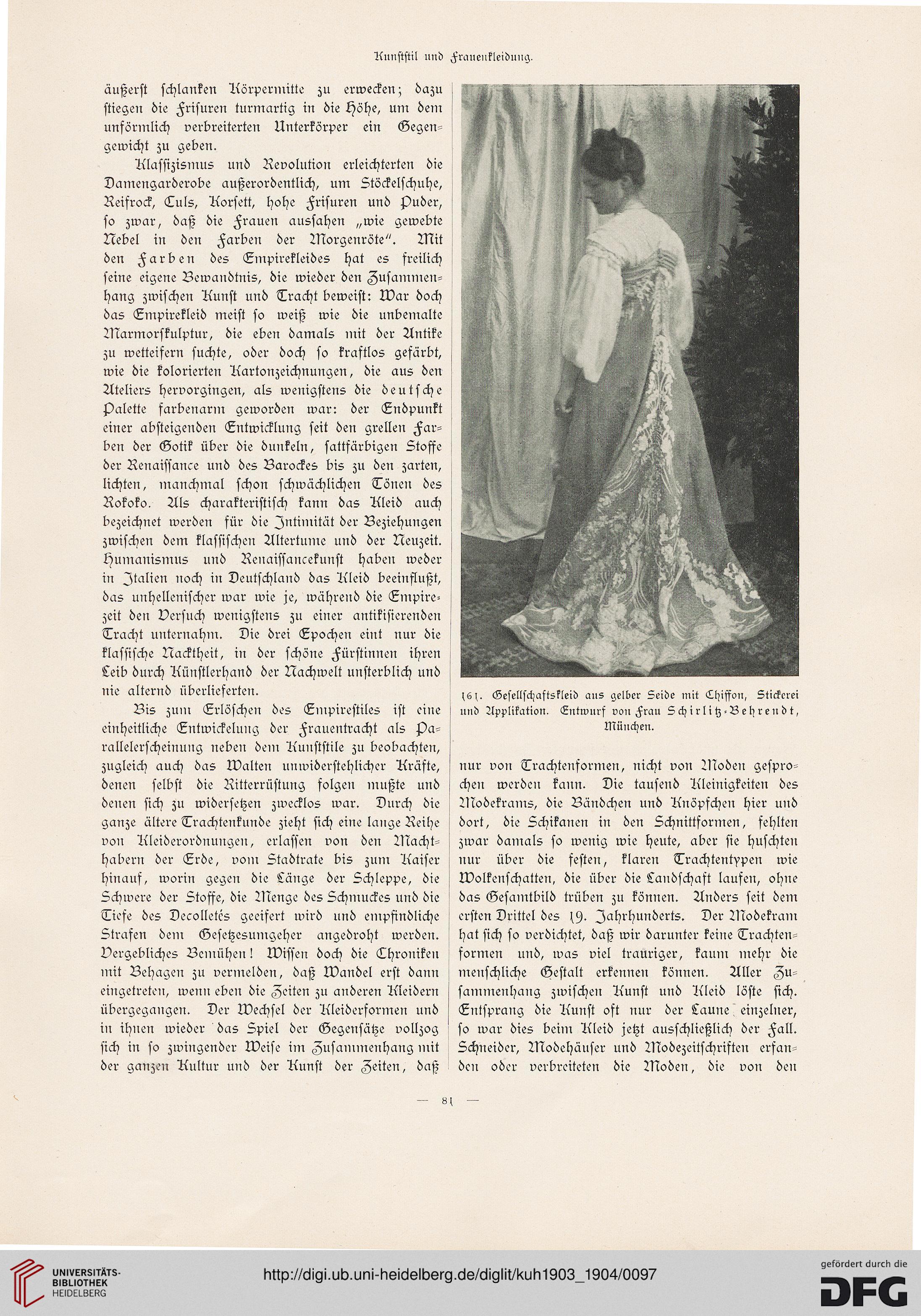

ZS;. Gesellschaftskleid aus gelber Seide mit Ehiffon, Stickerei

und Applikation. Entwurf von Frau Schirlitz-Behrendt,

München.

nur von Trachtenformen, nicht von Blöden gespro-

chen werden kann. Die tausend Kleinigkeiten des

Modekrams, die Bändchen und Knöpfchen hier und

dort, die Schikanen in den Schnittformen, fehlten

zwar damals so wenig wie heute, aber sie huschten

nur über die festen, klaren Trachtentypen wie

Wolkenschatten, die über die Landschaft laufeil, ohne

das Gesanltbild trüben zu können. Anders feit dem

ersten Drittel des fst. Jahrhunderts. Der Modekranr

hat sich so verdichtet, daß wir darunter keine Trachten-

formen und, was viel trauriger, kaum mehr die

lnenschliche Gestalt erkennen können. Aller Zu

sammenhang zwischen Kunst und Kleid löste sich.

Entsprang die Kunst oft nur der Laune einzelner,

so war dies beinr Kleid jetzt ausschließlich der Fall.

Schileider, Modehäuser llnd Modezeitschristeil erfan-

den oder verbreiteten die Moden, die von den

äußerst schlanken Körpermitte zu erwecken; dazu

stiegen die Frisuren turmartig in die k)öhe, um dem

unförmlich verbreiterten Unterkörper ein Gegen-

gewicht zu geben.

Klassizismus und Revolution erleichterten die

Damengarderobe außerordentlich, um Stöckelschuhe,

Reisrock, Euls, Korsett, hohe Frisuren und Puder,

so zwar, daß die grauen aussahen „wie gewebte

Nebel in den Farben der Morgenröte". Mit

den Farben des Empirekleides hat es freilich

seine eigene Bewandtnis, die wieder den Zusammen-

hang zwischen Kunst und Tracht beweist: War doch

das Empirekleid meist so weiß wie die unbemalte

Marmorskulptur, die eben damals mit der Antike

zu wetteifern suchte, oder doch so kraftlos gefärbt,

wie die kolorierten Kartonzeichnungen, die aus den

Ateliers hervorgingen, als wenigstens die deutsche

Palette farbenarin geworden war: der Endpunkt

einer absteigenden Entwicklung seit den grellen Far-

ben der Gotik über die dunkeln, sattsärbigen Stoffe

der Renaissance und des Barockes bis zu den zarten,

lichten, manchmal schon schwächlichen Tönen des

Rokoko. Als charakteristisch kann das Kleid auch

bezeichnet werden für die Intimität der Beziehungen

zwischen dem klassischen Altertums und der Neuzeit.

Humanismus und Rcnaiffancekunst haben weder

in Italien noch in Deutschland das Kleid beeinflußt,

das unhellenischer war wie je, während die Empire-

zeit den Versuch wenigstens zu einer antikisierenden

Tracht unternahm. Die drei Epochen eint nur dis

klassische Nacktheit, in der schöne Fürstinnen ihren

Leib durch Künstlerhand der Nachwelt unsterblich und

nie alternd überlieferten.

Bis zum Erlöschen des Empirestiles ist eine

einheitliche Entwickelung der Frauentracht als Pa-

rallelerscheinung neben dem Kunststile zu beobachten,

zugleich auch das Walten unwiderstehlicher Kräfte,

denen selbst die Ritterrüstung folgen mußte und

denen sich zu widersetzen zwecklos war. Durch die

ganze ältere Trachtenkunde zieht sich eine lange Reihe

von Kleiderordnungen, erlassen von den Macht-

habern der Erde, vom Stadtrate bis zum Kaiser

hinauf, worin gegen die Länge der Schleppe, die

Schwere der Stoffe, die Menge des Schmuckes und die

Tiefe des Decolletes geeifert wird und empfindliche

Strafen dem Gesetzesumgeher angedroht werden.

Vergebliches Bemühen! Wissen doch die Ehronike»

mit Behagen zu vermelden, daß Wandel erst dann

eingetreten, wenn eben die Zeiten zu anderen Kleidern

übergegangen. Der Wechsel der Kleiderformen und

in ihnen wieder das Spiel der Gegensätze vollzog

sich in so zwingender Weise im Zusammenhang mit

der ganzen Kultur und der Kunst der Zeiten, daß

ZS;. Gesellschaftskleid aus gelber Seide mit Ehiffon, Stickerei

und Applikation. Entwurf von Frau Schirlitz-Behrendt,

München.

nur von Trachtenformen, nicht von Blöden gespro-

chen werden kann. Die tausend Kleinigkeiten des

Modekrams, die Bändchen und Knöpfchen hier und

dort, die Schikanen in den Schnittformen, fehlten

zwar damals so wenig wie heute, aber sie huschten

nur über die festen, klaren Trachtentypen wie

Wolkenschatten, die über die Landschaft laufeil, ohne

das Gesanltbild trüben zu können. Anders feit dem

ersten Drittel des fst. Jahrhunderts. Der Modekranr

hat sich so verdichtet, daß wir darunter keine Trachten-

formen und, was viel trauriger, kaum mehr die

lnenschliche Gestalt erkennen können. Aller Zu

sammenhang zwischen Kunst und Kleid löste sich.

Entsprang die Kunst oft nur der Laune einzelner,

so war dies beinr Kleid jetzt ausschließlich der Fall.

Schileider, Modehäuser llnd Modezeitschristeil erfan-

den oder verbreiteten die Moden, die von den