Lcl, izoc>

INc»rssjsLoc!sx

n°°«d°d.r--l.ll »LLZ,L«

^ÄLk^- Nrlscks

sce<f,mö

LHUb7

9unci-l0

sskict. ,» .

un^snilcll^ks

>^.^6n^?lNSQ

I) L ci, ^ S s

8üri^2n5ii^cDv/rs2<^lci5ijt^nIUn^iI)om^^

SsldV-ÄP ^ ^

^bkuMQgsrr Lkab ---k?/Llcau. -L/ Lrunr- 2r>

Scrj2vc>-urL--Z<I^Oä/^6oI6OchL6lb-6x

Idsr och5Vs^--L Ochv^ purpur--^)Mlurf,<tt,

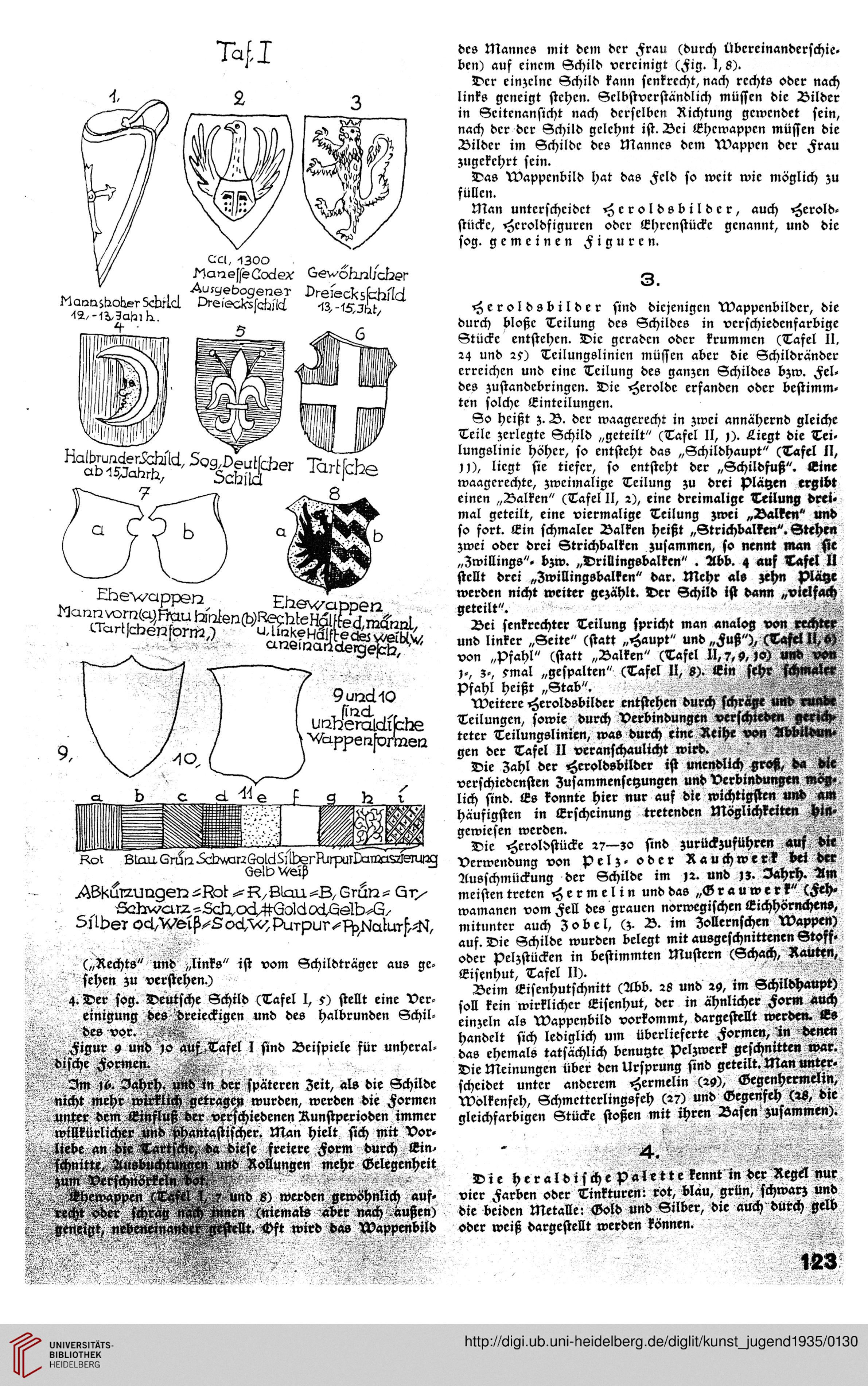

(„Rechts" und „links" ist vom Schildträger aus ge°

sehen ;u verstehen.)

4. Der sog. Deutsche Schrld (Tafel I, 5) stellt eine Ver-

einigung dxsHxeieckigen und des halbrunden Schil-

des vor.

Figur s und 10 auf.rT«fel I stnd Beispiele für unheral-

dische Formen.

Inr 1<>. Iahrh. und in der späteren Zeit, als die Schilde

nicht mehr wirklich getragcn wurden, werden die Formen

unter dem Einfluß der verschiedenen Runstperioden immer

"kürlichcr und phantastifcher. Man hielt sich mit Vor-

Mse sreiere Form durch Ein-

Rollungen mchr Gelegenheit

-

d S) werden grwöhnlich auf-

(niemals abrr nach außen)

. <vft wird das wappenbild

-M.

dcs Mannes mit dem dcr Frau (durch llbcreinanderschie.

ben) auf cincm Schild vcrcinigt (Fig. I, S).

Dcr ein-clnc Schild kann scnkrecht, nach rcchts oder nach

links gcneigt stchcn. Sclbstvcrständlich müffen die Bilder

in Scitcnansicht nach dcrselbcn Richtung gcwcndct sein,

nach dcr dcr Schild gclchnt ist. 2)ci Ehcwappcn müffen die

Bilder im Schildc dcs Manncs dcm wappcn dcr Frau

zugekchrt scin.

Das wappcnbild hat das Fcld so wcit wie möglich ;u

füllen.

Man untcrscheidct Hcroldsbildcr, auch Herold-

stiicke, Hcroldfiguren odcr Ehrcnstücke gcnannt, und die

sog. gemeinen Figurcn.

3.

Hcroldsbilder sind dicjenigcn wappenbildcr, die

durch bloßc Tcilung dcs Schildes in vcrschiedcnfarbige

Stückc entstehcn. Dic gcradcn odcr krummcn (Tafel II.

r§ und rs) Tcilungslinicn müffcn aber die Schildränder

erreichcn und eine Tcilung des ganzen Schildes bzw. Fel-

dcs -ustandebringcn. Die Herolde erfanden odcr bestimm-

ten solche Einteilungcn.

So hcißt ;. B. der waagerecht in ;wei annähernd gleiche

Teilc ;erlegtc Schild „geteilt" (Dafel II, 1). Liegt die Tei-

lungslinie höhcr, so entsteht das „Schildhaupt" (Tafel il,

11), liegt sie tiefcr, so entsteht der „Schildsuß". Sine

waagcrechte, ;weimalige Teilung ;u drei plätzen ergtbt

einen „Balken" (Tafel II, r), einc drcimalige Teilung drei«

mal geteilt, eine viermalige Teilung zwei „Balkrn" und

so fort. Ein schmaler Balken heißt „Strichbalken". Strhen

;wei oder drei Strichbalkcn ;usammen, so nennt man stt

„Zwillings". b;w. „Drillingsbalken" . Abb. 4 auf Tafrl U

stellt drei „Zwillingsbalken" dar. Mehr als zrhn plätze

werden nicht weiter ge;ählt. Der Schild ist dann „vielfach

geteilt". ----- - -

Bei senkrechter Teilung spricht man analog von rrchtrr

und linker „Seite" (statt „Haupt" und „Fuß"), (Tafel U,W

von „Pfahl" (statt „Balken" (Tafel 11,7,0,10) üNd vsn

1-, z°, rmal „gespalten" (Dafel II, S). Lin skhr schmaler

pfahl heißt „Stab".

weitcre Heroldsbilder cntstehen durch schräge und rmWi,

Teilungen, sowie durch Verbindungen verschiedk« grrich»

teter Teilungslinicn, was durch rine Reih« von Addikdun«

gen dcr Tafel II veranschaulicht wird.

Die Zahl der Heroldsbilder ist unendlich groß, da die

verschiedensten Zusammenscyungen und verbindungen mög-

lich sind. Es konnte hier nur auf dir wichtigsten und am

häufigsten in Erscheinung tretenden Möglichkeiten HWZ

gewiesen werden.

Die Heroldstücke r?—;o sind ;urück;uführen auf di«

Verwendung von pel;«oder Rauchwevik bei der

Zlusschmückung der Schilde im ir. und 1;. Jahrh. Am

meisten treten Hermelin und das „<8 rauwer k" (Feh«

wamanen vom Fell des grauen norwegischen Eichhörnchens,

mitunter auch Zobel, (;. L. im Zollernschcn wappen)

auf.Dic Schilde wurden belegt mit ausgeschnittenrn Stoff-

odcr pel;stückcn in bestimmten Mustern (Schach, Rauten,

Eisenhut, Tafel II).

Bcim Eisenhutschnitt (Abb. rö und ry, im Schildhaupt)

soll kein wirklicher Eisenhut, dcr in ähnlicher Form auch

ein;eln als wappcnbild vorkommt, dargestellt werden. Es

handclt sich lediglich um überlieferte Formen, in dene«

das ehcmals tatsächlich benutzte pcl;werk geschnitte» war.

Die Mcinungen über dcn Ursprung stnd geteilt. Man unttt«

schcidet untcr andcrcm Hermelin (r§), Gegenhermelin,

wolkenfeh, Schmetterlingsfch (r?) und Gegenfeh (rS, die

glcichsarbigcn Stücke stoßen mit ihren Basen zusammen).

- -

4. .

- . - - - - --

Die hcraldischepalette kennt in der Regtl nur

vier Farben oder Tinkturen: rot, bläu, grün, schwarz und

die beiden Metalle: Gold und Silber, die auch durch gelb

odcr weiß dargestellt werden könnrn.

1LS

INc»rssjsLoc!sx

n°°«d°d.r--l.ll »LLZ,L«

^ÄLk^- Nrlscks

sce<f,mö

LHUb7

9unci-l0

sskict. ,» .

un^snilcll^ks

>^.^6n^?lNSQ

I) L ci, ^ S s

8üri^2n5ii^cDv/rs2<^lci5ijt^nIUn^iI)om^^

SsldV-ÄP ^ ^

^bkuMQgsrr Lkab ---k?/Llcau. -L/ Lrunr- 2r>

Scrj2vc>-urL--Z<I^Oä/^6oI6OchL6lb-6x

Idsr och5Vs^--L Ochv^ purpur--^)Mlurf,<tt,

(„Rechts" und „links" ist vom Schildträger aus ge°

sehen ;u verstehen.)

4. Der sog. Deutsche Schrld (Tafel I, 5) stellt eine Ver-

einigung dxsHxeieckigen und des halbrunden Schil-

des vor.

Figur s und 10 auf.rT«fel I stnd Beispiele für unheral-

dische Formen.

Inr 1<>. Iahrh. und in der späteren Zeit, als die Schilde

nicht mehr wirklich getragcn wurden, werden die Formen

unter dem Einfluß der verschiedenen Runstperioden immer

"kürlichcr und phantastifcher. Man hielt sich mit Vor-

Mse sreiere Form durch Ein-

Rollungen mchr Gelegenheit

-

d S) werden grwöhnlich auf-

(niemals abrr nach außen)

. <vft wird das wappenbild

-M.

dcs Mannes mit dem dcr Frau (durch llbcreinanderschie.

ben) auf cincm Schild vcrcinigt (Fig. I, S).

Dcr ein-clnc Schild kann scnkrecht, nach rcchts oder nach

links gcneigt stchcn. Sclbstvcrständlich müffen die Bilder

in Scitcnansicht nach dcrselbcn Richtung gcwcndct sein,

nach dcr dcr Schild gclchnt ist. 2)ci Ehcwappcn müffen die

Bilder im Schildc dcs Manncs dcm wappcn dcr Frau

zugekchrt scin.

Das wappcnbild hat das Fcld so wcit wie möglich ;u

füllen.

Man untcrscheidct Hcroldsbildcr, auch Herold-

stiicke, Hcroldfiguren odcr Ehrcnstücke gcnannt, und die

sog. gemeinen Figurcn.

3.

Hcroldsbilder sind dicjenigcn wappenbildcr, die

durch bloßc Tcilung dcs Schildes in vcrschiedcnfarbige

Stückc entstehcn. Dic gcradcn odcr krummcn (Tafel II.

r§ und rs) Tcilungslinicn müffcn aber die Schildränder

erreichcn und eine Tcilung des ganzen Schildes bzw. Fel-

dcs -ustandebringcn. Die Herolde erfanden odcr bestimm-

ten solche Einteilungcn.

So hcißt ;. B. der waagerecht in ;wei annähernd gleiche

Teilc ;erlegtc Schild „geteilt" (Dafel II, 1). Liegt die Tei-

lungslinie höhcr, so entsteht das „Schildhaupt" (Tafel il,

11), liegt sie tiefcr, so entsteht der „Schildsuß". Sine

waagcrechte, ;weimalige Teilung ;u drei plätzen ergtbt

einen „Balken" (Tafel II, r), einc drcimalige Teilung drei«

mal geteilt, eine viermalige Teilung zwei „Balkrn" und

so fort. Ein schmaler Balken heißt „Strichbalken". Strhen

;wei oder drei Strichbalkcn ;usammen, so nennt man stt

„Zwillings". b;w. „Drillingsbalken" . Abb. 4 auf Tafrl U

stellt drei „Zwillingsbalken" dar. Mehr als zrhn plätze

werden nicht weiter ge;ählt. Der Schild ist dann „vielfach

geteilt". ----- - -

Bei senkrechter Teilung spricht man analog von rrchtrr

und linker „Seite" (statt „Haupt" und „Fuß"), (Tafel U,W

von „Pfahl" (statt „Balken" (Tafel 11,7,0,10) üNd vsn

1-, z°, rmal „gespalten" (Dafel II, S). Lin skhr schmaler

pfahl heißt „Stab".

weitcre Heroldsbilder cntstehen durch schräge und rmWi,

Teilungen, sowie durch Verbindungen verschiedk« grrich»

teter Teilungslinicn, was durch rine Reih« von Addikdun«

gen dcr Tafel II veranschaulicht wird.

Die Zahl der Heroldsbilder ist unendlich groß, da die

verschiedensten Zusammenscyungen und verbindungen mög-

lich sind. Es konnte hier nur auf dir wichtigsten und am

häufigsten in Erscheinung tretenden Möglichkeiten HWZ

gewiesen werden.

Die Heroldstücke r?—;o sind ;urück;uführen auf di«

Verwendung von pel;«oder Rauchwevik bei der

Zlusschmückung der Schilde im ir. und 1;. Jahrh. Am

meisten treten Hermelin und das „<8 rauwer k" (Feh«

wamanen vom Fell des grauen norwegischen Eichhörnchens,

mitunter auch Zobel, (;. L. im Zollernschcn wappen)

auf.Dic Schilde wurden belegt mit ausgeschnittenrn Stoff-

odcr pel;stückcn in bestimmten Mustern (Schach, Rauten,

Eisenhut, Tafel II).

Bcim Eisenhutschnitt (Abb. rö und ry, im Schildhaupt)

soll kein wirklicher Eisenhut, dcr in ähnlicher Form auch

ein;eln als wappcnbild vorkommt, dargestellt werden. Es

handclt sich lediglich um überlieferte Formen, in dene«

das ehcmals tatsächlich benutzte pcl;werk geschnitte» war.

Die Mcinungen über dcn Ursprung stnd geteilt. Man unttt«

schcidet untcr andcrcm Hermelin (r§), Gegenhermelin,

wolkenfeh, Schmetterlingsfch (r?) und Gegenfeh (rS, die

glcichsarbigcn Stücke stoßen mit ihren Basen zusammen).

- -

4. .

- . - - - - --

Die hcraldischepalette kennt in der Regtl nur

vier Farben oder Tinkturen: rot, bläu, grün, schwarz und

die beiden Metalle: Gold und Silber, die auch durch gelb

odcr weiß dargestellt werden könnrn.

1LS