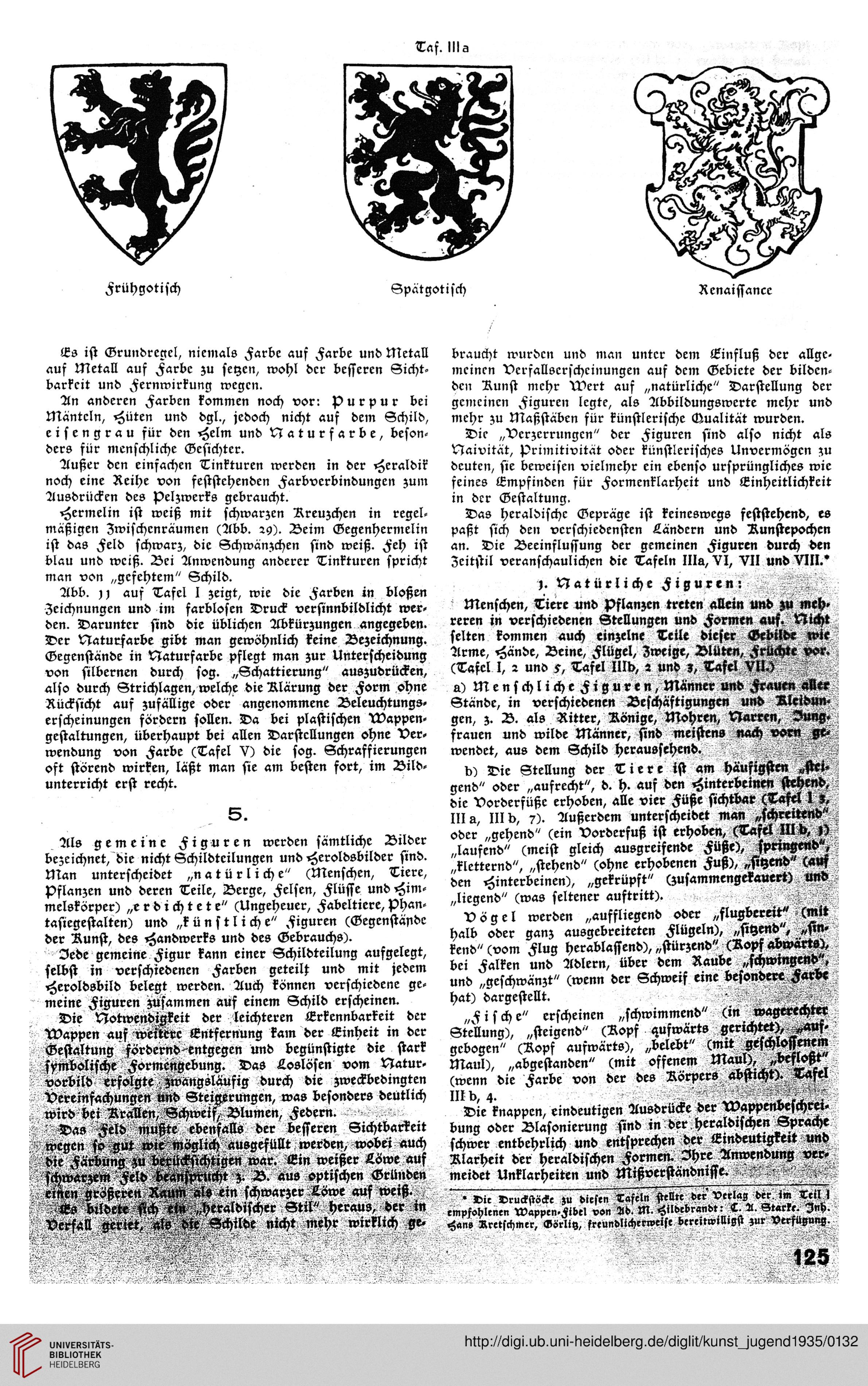

Taf. III s

Friihgotisch

Spätgotisch

Rcnaissancc

Es ist Grundregel, niemals Farbe auf Farbe und Mctall

auf Metall auf Farbc ;u seycn, wohl dcr besscren Sicht-

barkcit und Fernwirkung wegcn.

An anderen Farben kommen noch vor: Purpur bei

Mäntcln, Hüten und dgl., jedoch nicht auf dem Schild,

cisengrau für dcn Helm und Naturfarbe, beson-

ders für menschliche Gesichter.

Außer den einfachen Tinkturen werden in der Heraldik

noch eine Reihe von feststehenden Farbverbindungen zum

Ausdrücken des pelzwerks gebraucht.

Hermelin ist weiß mit schwarzen Rreuzchen in regel.

mäßigen Zwischcnräumen (Abb. rg). Beim Gegenhermelin

ist das Feld schwarz, die Schwänzchen stnd weiß. Feh ist

blau und wciß. Bei Anwcndung anderer Tinkturen spricht

man von „gefehtcm" Schild.

Abb. 11 auf Tafel I zeigt, wie die Farben in bloßen

Zeichnungen und im farblosen Druck verstnnbildlicht wer.

den. Darunter sind die üblichen Abkürzungen angegeben.

Der Natucfarbe gibt man gewöhnlich keine Dezeichnung.

Gegenstände in Naturfarbc pflegt man zur Unterscheidung

von silbernen durch sog. „Schattierung" auszudrücken,

also durch Strichlagen, welche die Rlärung der Form ohne

Rücksicht aus zufällige oder angenommene Beleuchtungs-

erscheinungen fürdern sollen. Da bei plastischen wappen-

gestaltungen, überhaupt bei allcn Darstellungen ohne Ver>

wendung von Farbe (Tafel V) die sog. Schraffierungen

oft störend wirken, läßt man sie am besten fort, im Bild>

unterricht erst recht.

s.

2lls gemeinc Figuren werden sämtliche Bilder

be;eichnet, die nicht Schildtcilungen und Heroldsbilder sind.

Man unterscheidet „natürliche" (Menschen, Tierc,

pflanzen und deren Deile, Bcrge, Felsen, Flüffe und Him-

mclskörper) „erdrchtete" (Ungeheuer, Fabeltiere, phan>

tasiegestalten) und „künstliche" Figuren (Gegenstäpdc

der Runst, des Handwerks und des Gebrauchs).

Iede gemcine Figur kann einer Schildteilung aufgelegt,

selbst in verschiedenen Farben geteils und mit jedem

Heroldsbild belegt werden. Auch können verschiedene ge-

meine Figuren zusammen aüf einem Schild erscheinen.

Die NotwenhiHkeit der leichteren Erkennbarkeit der

Mappen auf-weWüc Entfernung kam dec Einheit in der

Gestaltung fördernd entgegen und begünstigte die stark

sßmbolische Formcngebung. Das Loslösen vom Natur.

vorbild erfolgte - zwÄNgslchifig durch die zweckbedingten

Vereinfachungen tmd Steigerungen, was besonders deütlich

wird bei Lrallen, Schweif, Blumen, Fedcrn. -

Das Feld mußrc ebenfalls der besseren Sichtbarkeit

wegen so gut mie müglich «usgefüllt werden, wobei auch

die Fardung ;u bcrucksicbtigen war. Ein weißcc Lowc auf

^ "schwarzem Feld beanfprucht B. aus sptischen Gründen

auf weiß.

Es bildete sich ein „hcraldifcher Stil bcraus. dcr in

Verfall geriet, als die Schilde nicht mchr wirklich ge>

- Lv-7- - -

braucht wurdcn und man untcr dem Einfluß der allgc-

mcincn Vcrfallserschcinungen auf dcm Gebicte der bildcn-

dcn Runst mchr wert auf „natürliche" Darstellung der

gcmcincn Figuren Icgte, als Abbildungswerte mchr und

mchr ;u Maßstäbcn für künstlerische Gualität wurden.

Die „Verzerrungcn" der Figuren sind also nicht als

Naivität, primitivität oder künstlerisches Unvcrmögcn ;u

deutcn, sie beweisen vielmchr ein ebenso ursprüngliches wic

feines Empfinden für Formcnklarheit und Einheitlichkeit

in dcr Gestaltung.

Das heraldischc Gepräge ist keineswegs feststehend, es

paßt sich den verschicdensten Ländcrn und Lunstepochcn

an. Die Beeinflussung der gcmeinen Figuren durch den

Zeitstil veranschaulichen dic Dafeln Ills, VI, Vll und Vlll.*

1. Vlatürliche Figuren; -7

Menschen, Tiere und pflanzcn treten allein und zu meh-

reren in verschiedenen Stellungen und Formen auf. Ntcht

selten kommen auch einzelne Tcile diefrr Grbilde wie

2lrme, Hände, Beine, Flügel, Zweige, Llüten, Früchte por.

(Tafel I, - und 5, Tafel Mb, r und r, Tafel Vtt.)

L) Menschliche Figuren, Männer vnd Lrauen aürr

Stände, in verschiedenen Leschäftigungrn und LleidtM-

gen, ;. B. als Rittrr, Lönige, Mohren, vlarrrn, Svng.

frauen und wilde Männrr, sind meistens nach vorn ge>

wendet, aus dem Schild heraussehcnd.

d) Die Stellung der Tiere ist am häufigsten .,stei>

gend" oder „aufrecht", d. h. auf den Hinterbeinen strhrnd,,

die Vorderfüße erhoben, alle vicr Füße sichtbak fsI,

Ill s, III b, 7). Außerdem unterscheidet män „fchreitend"

oder „gehend" (ein Vorderfuß ist erhoben, (Tafrl llld, »

„laufend" (meist gleich ausgreifende Füße), springend".

„kletternd", „ftehend" (ohne erhobenen Fuß), „sitzend" (avf

den Hinterbeinen), „gekrüpft" (zusammengekauert) and

„liegend" (was seltener auftritt). -7

Vögel werden „auffliegend oder „flugbereit" (mit

halb oder gan; ausgebreiteten Flügeln), „sitzend", «sin«

kend" (vom Flug herablaffend), „stürzend" (Ropf abwärts),

bei Falken und Adlern, Lber dem Raube „schwingend"M

und „geschwänzt" (wenn der Schweif eine besondere Farbr

hat) dargestellt. -

„F ische" crscheinen „schwimmend" (in wagerechter

Stellung), „steigend" (Ropf -;ufwärts gerichtet), ^auf»

gebogen" (Ropf aufwärts), „belebt" (mit grschlossenrm

Maul), „abgestanden" (mit offenem Maul), „befloßt"

(wenn die Farbe von der des Rörpers absticht). Tafel

II! l», 4.

Die knappen, rindeutigen Ausdrücke der wappenbeschrei«

bung oder Blasonierung sind in der heraldischrn Sprache

schwer entbehrlich und entsprechen der Eindeutigkeit «nd

Rlarheit der heraldischen Formen. Phre Anwendung ver-

meidet Unklarheiten und Mißverständniffe.

' Dir Druckstürkc zu dicsrn lafeln stcllrc der Vcrlag dcr. im Tcil I

cmpfshlenen wappcn.Ftbel von Ad. M. Hildebrandr: L. L. Starkc. Jnh.

Hans Lretschmcr, «srlty, frcundlicherweise bcreitwilligst ;ur Verfügnng.

I2S

Friihgotisch

Spätgotisch

Rcnaissancc

Es ist Grundregel, niemals Farbe auf Farbe und Mctall

auf Metall auf Farbc ;u seycn, wohl dcr besscren Sicht-

barkcit und Fernwirkung wegcn.

An anderen Farben kommen noch vor: Purpur bei

Mäntcln, Hüten und dgl., jedoch nicht auf dem Schild,

cisengrau für dcn Helm und Naturfarbe, beson-

ders für menschliche Gesichter.

Außer den einfachen Tinkturen werden in der Heraldik

noch eine Reihe von feststehenden Farbverbindungen zum

Ausdrücken des pelzwerks gebraucht.

Hermelin ist weiß mit schwarzen Rreuzchen in regel.

mäßigen Zwischcnräumen (Abb. rg). Beim Gegenhermelin

ist das Feld schwarz, die Schwänzchen stnd weiß. Feh ist

blau und wciß. Bei Anwcndung anderer Tinkturen spricht

man von „gefehtcm" Schild.

Abb. 11 auf Tafel I zeigt, wie die Farben in bloßen

Zeichnungen und im farblosen Druck verstnnbildlicht wer.

den. Darunter sind die üblichen Abkürzungen angegeben.

Der Natucfarbe gibt man gewöhnlich keine Dezeichnung.

Gegenstände in Naturfarbc pflegt man zur Unterscheidung

von silbernen durch sog. „Schattierung" auszudrücken,

also durch Strichlagen, welche die Rlärung der Form ohne

Rücksicht aus zufällige oder angenommene Beleuchtungs-

erscheinungen fürdern sollen. Da bei plastischen wappen-

gestaltungen, überhaupt bei allcn Darstellungen ohne Ver>

wendung von Farbe (Tafel V) die sog. Schraffierungen

oft störend wirken, läßt man sie am besten fort, im Bild>

unterricht erst recht.

s.

2lls gemeinc Figuren werden sämtliche Bilder

be;eichnet, die nicht Schildtcilungen und Heroldsbilder sind.

Man unterscheidet „natürliche" (Menschen, Tierc,

pflanzen und deren Deile, Bcrge, Felsen, Flüffe und Him-

mclskörper) „erdrchtete" (Ungeheuer, Fabeltiere, phan>

tasiegestalten) und „künstliche" Figuren (Gegenstäpdc

der Runst, des Handwerks und des Gebrauchs).

Iede gemcine Figur kann einer Schildteilung aufgelegt,

selbst in verschiedenen Farben geteils und mit jedem

Heroldsbild belegt werden. Auch können verschiedene ge-

meine Figuren zusammen aüf einem Schild erscheinen.

Die NotwenhiHkeit der leichteren Erkennbarkeit der

Mappen auf-weWüc Entfernung kam dec Einheit in der

Gestaltung fördernd entgegen und begünstigte die stark

sßmbolische Formcngebung. Das Loslösen vom Natur.

vorbild erfolgte - zwÄNgslchifig durch die zweckbedingten

Vereinfachungen tmd Steigerungen, was besonders deütlich

wird bei Lrallen, Schweif, Blumen, Fedcrn. -

Das Feld mußrc ebenfalls der besseren Sichtbarkeit

wegen so gut mie müglich «usgefüllt werden, wobei auch

die Fardung ;u bcrucksicbtigen war. Ein weißcc Lowc auf

^ "schwarzem Feld beanfprucht B. aus sptischen Gründen

auf weiß.

Es bildete sich ein „hcraldifcher Stil bcraus. dcr in

Verfall geriet, als die Schilde nicht mchr wirklich ge>

- Lv-7- - -

braucht wurdcn und man untcr dem Einfluß der allgc-

mcincn Vcrfallserschcinungen auf dcm Gebicte der bildcn-

dcn Runst mchr wert auf „natürliche" Darstellung der

gcmcincn Figuren Icgte, als Abbildungswerte mchr und

mchr ;u Maßstäbcn für künstlerische Gualität wurden.

Die „Verzerrungcn" der Figuren sind also nicht als

Naivität, primitivität oder künstlerisches Unvcrmögcn ;u

deutcn, sie beweisen vielmchr ein ebenso ursprüngliches wic

feines Empfinden für Formcnklarheit und Einheitlichkeit

in dcr Gestaltung.

Das heraldischc Gepräge ist keineswegs feststehend, es

paßt sich den verschicdensten Ländcrn und Lunstepochcn

an. Die Beeinflussung der gcmeinen Figuren durch den

Zeitstil veranschaulichen dic Dafeln Ills, VI, Vll und Vlll.*

1. Vlatürliche Figuren; -7

Menschen, Tiere und pflanzcn treten allein und zu meh-

reren in verschiedenen Stellungen und Formen auf. Ntcht

selten kommen auch einzelne Tcile diefrr Grbilde wie

2lrme, Hände, Beine, Flügel, Zweige, Llüten, Früchte por.

(Tafel I, - und 5, Tafel Mb, r und r, Tafel Vtt.)

L) Menschliche Figuren, Männer vnd Lrauen aürr

Stände, in verschiedenen Leschäftigungrn und LleidtM-

gen, ;. B. als Rittrr, Lönige, Mohren, vlarrrn, Svng.

frauen und wilde Männrr, sind meistens nach vorn ge>

wendet, aus dem Schild heraussehcnd.

d) Die Stellung der Tiere ist am häufigsten .,stei>

gend" oder „aufrecht", d. h. auf den Hinterbeinen strhrnd,,

die Vorderfüße erhoben, alle vicr Füße sichtbak fsI,

Ill s, III b, 7). Außerdem unterscheidet män „fchreitend"

oder „gehend" (ein Vorderfuß ist erhoben, (Tafrl llld, »

„laufend" (meist gleich ausgreifende Füße), springend".

„kletternd", „ftehend" (ohne erhobenen Fuß), „sitzend" (avf

den Hinterbeinen), „gekrüpft" (zusammengekauert) and

„liegend" (was seltener auftritt). -7

Vögel werden „auffliegend oder „flugbereit" (mit

halb oder gan; ausgebreiteten Flügeln), „sitzend", «sin«

kend" (vom Flug herablaffend), „stürzend" (Ropf abwärts),

bei Falken und Adlern, Lber dem Raube „schwingend"M

und „geschwänzt" (wenn der Schweif eine besondere Farbr

hat) dargestellt. -

„F ische" crscheinen „schwimmend" (in wagerechter

Stellung), „steigend" (Ropf -;ufwärts gerichtet), ^auf»

gebogen" (Ropf aufwärts), „belebt" (mit grschlossenrm

Maul), „abgestanden" (mit offenem Maul), „befloßt"

(wenn die Farbe von der des Rörpers absticht). Tafel

II! l», 4.

Die knappen, rindeutigen Ausdrücke der wappenbeschrei«

bung oder Blasonierung sind in der heraldischrn Sprache

schwer entbehrlich und entsprechen der Eindeutigkeit «nd

Rlarheit der heraldischen Formen. Phre Anwendung ver-

meidet Unklarheiten und Mißverständniffe.

' Dir Druckstürkc zu dicsrn lafeln stcllrc der Vcrlag dcr. im Tcil I

cmpfshlenen wappcn.Ftbel von Ad. M. Hildebrandr: L. L. Starkc. Jnh.

Hans Lretschmcr, «srlty, frcundlicherweise bcreitwilligst ;ur Verfügnng.

I2S