tsinklc» umher wic Schauwändc und trügcn t>ie Frömmig.

kcit statt im Herzen nur auf den Rleidcrn.

Die wichtigstcn Stoffe des späten 2lltertums stnd dic

pcrstschen Scidcn der Sassanidenzeit, dic por allem Lier-

und Iagddarstellungcn zcigen und eincn großcn Rcichtum

jn der Musterung aufweisen. Ihr Einfluß rcicht bis nach

Lhina und ist bis zu den Stoffen dcs späteren Mittelalters

;u verfolgen: die venctianischen Stoffe des i;. Iahrhun-

derts zeigcn pcrsische lNotive. Dic Dcsetzung persiens

durch die Araber hat dic pcrsischc wcberei nicht zerstören

könncn: 2luch unter dcr Herrschaft des Jslams wcrden vor

allem die persischen Tiermotive dargcstellt.

In dcr folgcnden Zcit sind die Araber die Hcrsteller der

Mustcrseidcn für lvstrom und das frühc Mittelaltcr. wäh-

rend sic im (vsten die pcrsiscbc Tradition fortsetzen, ver-

folgcn sie in dem traditionslosen spanischen Gebiet (in

dcm sie dic Seidenindustrie erst einführcn) eigenc wege.

Hicr gehen die Muster mehr und mehr von Arabesken

und geometrischcn Grundmotiven aus — auch die Tiere

sind in kleintcilige Einzelmuster zerlegt, währcnd sie bei

dcn persischen Mustern als zusammenhängendc Figur in

Erschcinung treten. Dieser spanisch.sarazenischc Stil endet

im 2llhambrastil in streng geometrischen Mustern. Dcr

Islam hat den Sicg errungen.

Bei allem Schmuck bleibcn die Rleidcr in lvstrom ver-

hältnismäßig farblos. Dic Stickereien sind meift Ton in

Ton, die Farben, neben Purpur und weiß: Gold und

cin graues Blau. Erst das Mittelalter setzt dic Farbe

als Runstmittel ein. Es stellt die starken Gegensätze unge-

brochener Farben kraß gegeneinandcr, und bringt so dic

gleiche Lebhaftigkeit und Unruhc in das Gewand, wie sic

die Architektur und Malerei der gleichen Zeit kennzcichnet.

Auch die Muster bcwegen sich in der Hauptsache in den

Grundfarbcn gelb, rot und blau.

Zudem werdcn jctzt mehrere Aleidcr übercinandcr ge-

tragen, dcren oberes stets kürzer ist als das darunter lie-

gende, und immer andersfarbig (meistens dunkler) als das

untere. So ergibt sich durch die Häufung der Gewänder

das glcichc komplizierte Bild wie es die romanischcn Ddmc

habcn, und dic gleichc Heftigkeit der Farbe wic sic die

Miniatur zeigt. - ' -

Noch verschärft wird diese Vielfalt durch die stacren,

stark ornamentalen Faltenbrüchc in den steifcn Stoffen.

Im ganzen gesehen, ist auch hier die antike Rundung durch

das wildc Grnament von Form und Farbc fast lciden-

schaftlich aufgestärt.

Leispiele / ^

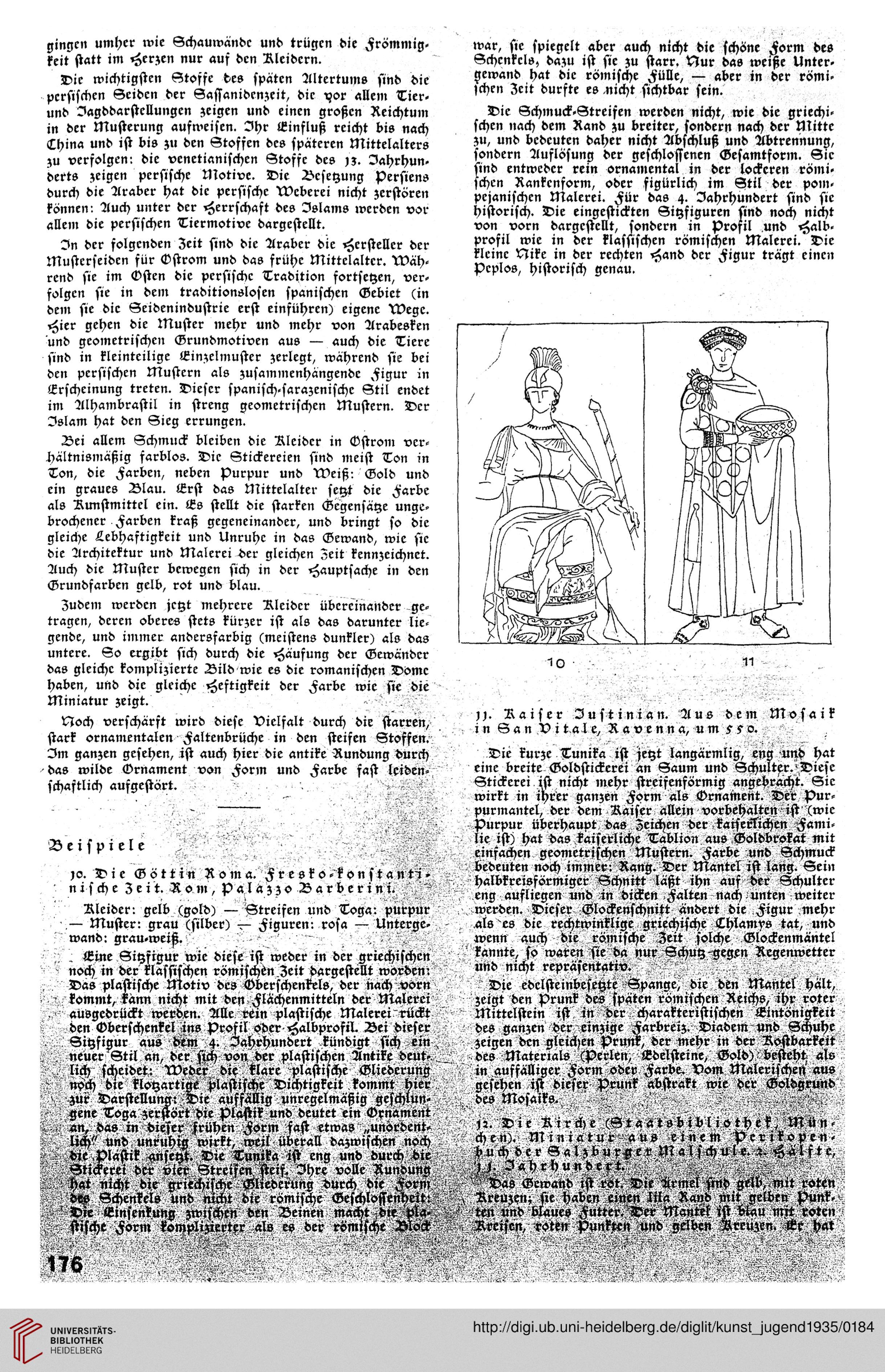

10. Dic Göttin R o m a. Fresko - ko n s t a n t)i -

niscke Zeit. Rom, palazzo Barberin

Llcider: gelb (gold) — Streifen und Toga: purpur

— Muster: grau (silber) — Figuren: rosa — Untergc.

wand: grau-weiß. ' , . - ',

Eine Sitzfigur wic diese ist weder in der griechischen

noch in der klassischen römischen Zeit dargestellt worden:

Das plastische Motiv deö Vbcrschenkels, dcr nach vorn

- kommt, känn nicht mit den Flächenmitteln der Malerei

ausgcdrückt werden. Alle rein plastische Malerei rückt

den «Vberschenkel ins profil oder Halbprofil. Bei dieser

Sitzfigur aus hem 4. Iahrhundert kündigt sich ein

cheüer Stil/an, der sich von der plastiscken Antike deut- .

lich scheidet: Wrder die klare plastischc Gliederung

: noch die klotzartige plastische Drchtigkeit kommt hier

zur Darstellung-. Die aüffällig pnregelmäßig geschlun-

gene Toga zerstört -ie plastik und deutet ein Grnäment

an, das in dieser frühen Form fast rtwas „unördcnt.

Uchl' und. unruhig wirkt, weil überall dazwischen noch

die plastik ansetzt. Die Tunika ist cng und durck die

AKiFecGMe8MMWWI^MUWHre vollc Hundun.ö

)>«t üicht die'xricchische Klrederüng durch die For'

""" Schenkels und nicki die römische Gcschloffen'

war, sie spiegclt aber auch nicht die schöne Form des

Schcnkcls, dazu ist sic ;u starr. Nur das weiße Unter-

gewand hat dic römische Fülle, — abcr in der römi.

Ichcn Zcit durfte es.nicht sichtbar sein.

Die Schmuck.Streifen werden nicht, wie dic griechi.

schcn nach dem Rand zu breiter, sondern nach der Mittc

zu, und bcdcuten daher nicht Abschluß und Abtrennung,

sondern Auflösung der geschlossenen Gesamtform. Sic

sind entwcdcr rein ornamental in der lockcren römi.

schen Rankcnform, odcr figürlich im Stil der pom-

pejanischen Malerei. Für das 4. Iahrhundert sind sic

historisch. Die eingestickten Sitzfiguren sind noch nicht

von vorn dargcstcllt, sondern in profil und Halb-

profil wie in dcr klassischen römischen Malerei. Die

klcinc Plike in der rechten Hand dcr Figur trägt eincn

Pcplos, historisch genau.

10

11

11. Raiser Iustinian. Aus dem Mosaik

in San Vi tal e, Ravenna, u m 5 s 0. .-ch:,''. ,

Die kurze Tunika ist jetzt langärmlig, eng und hat

einc breite Goldstickcrei an Saum und Schulter. Diese

Stickcrei ist nicht mehr ftreifenförmig angehrächt. Sic

wirkt in ihrer ganzen Form als (vrnament. Der pur-

purmantel, der dem Raiscr allein vorbehalten ist (wic

Purpur überhaupt das Zeichen der kaiserfjchen Fami-

lic ist) hat das kaiserliche Tablion aus Goldbrokat mit

einfachen geonietrischen Mustern. Farbe und Schmuck

bedeuten noch immev: Rang. Der Mantel ist laüg. Sein

halbkrcisförmiger Schnitt läßt ihn auf der Schulter

eng aufliegen und in dicken Falten nach unten weiter

werden. Dicser Glockenschnitt ändert die Figur mehr

als cs dic rechtwinklige griechische Lhlamys tat, und

wenn auch die rämische Zeit solche Glöckenmäntel

kannte, so waren sie da nur Schutz-geg.en Regenwetter

und nicht repräsentativ. ^ ,

" Die edclstcinbesetzte Spange, die den Mantel. hält,

zeigt den prunk des späten römischen Reichs, ihr roter

Mittelstein ist in der charakteristischrn Eintönigkeit

des ganzcn der einzige Farbreiz. Diadem und Schuhe

zeigen dicn glcichen prunr, der mehr in der Rsstbarkert

des Materials (pcrlen, Edelsteine, Gold)) besteht als

in auffälliger Form oder Farbe. Vom Malerischen au«

gesehen ist dieser prunk abstrakt wie der Goldgrund

des Mosarks. , - - .' ...

ir. Die Rirche (Staatsbibli0thck, Mün-

chen). Mrniatur aus ernem pcrik0pen-

Einsenkung zwrschen den Deinen macht Idre:

kcit statt im Herzen nur auf den Rleidcrn.

Die wichtigstcn Stoffe des späten 2lltertums stnd dic

pcrstschen Scidcn der Sassanidenzeit, dic por allem Lier-

und Iagddarstellungcn zcigen und eincn großcn Rcichtum

jn der Musterung aufweisen. Ihr Einfluß rcicht bis nach

Lhina und ist bis zu den Stoffen dcs späteren Mittelalters

;u verfolgen: die venctianischen Stoffe des i;. Iahrhun-

derts zeigcn pcrsische lNotive. Dic Dcsetzung persiens

durch die Araber hat dic pcrsischc wcberei nicht zerstören

könncn: 2luch unter dcr Herrschaft des Jslams wcrden vor

allem die persischen Tiermotive dargcstellt.

In dcr folgcnden Zcit sind die Araber die Hcrsteller der

Mustcrseidcn für lvstrom und das frühc Mittelaltcr. wäh-

rend sic im (vsten die pcrsiscbc Tradition fortsetzen, ver-

folgcn sie in dem traditionslosen spanischen Gebiet (in

dcm sie dic Seidenindustrie erst einführcn) eigenc wege.

Hicr gehen die Muster mehr und mehr von Arabesken

und geometrischcn Grundmotiven aus — auch die Tiere

sind in kleintcilige Einzelmuster zerlegt, währcnd sie bei

dcn persischen Mustern als zusammenhängendc Figur in

Erschcinung treten. Dieser spanisch.sarazenischc Stil endet

im 2llhambrastil in streng geometrischen Mustern. Dcr

Islam hat den Sicg errungen.

Bei allem Schmuck bleibcn die Rleidcr in lvstrom ver-

hältnismäßig farblos. Dic Stickereien sind meift Ton in

Ton, die Farben, neben Purpur und weiß: Gold und

cin graues Blau. Erst das Mittelalter setzt dic Farbe

als Runstmittel ein. Es stellt die starken Gegensätze unge-

brochener Farben kraß gegeneinandcr, und bringt so dic

gleiche Lebhaftigkeit und Unruhc in das Gewand, wie sic

die Architektur und Malerei der gleichen Zeit kennzcichnet.

Auch die Muster bcwegen sich in der Hauptsache in den

Grundfarbcn gelb, rot und blau.

Zudem werdcn jctzt mehrere Aleidcr übercinandcr ge-

tragen, dcren oberes stets kürzer ist als das darunter lie-

gende, und immer andersfarbig (meistens dunkler) als das

untere. So ergibt sich durch die Häufung der Gewänder

das glcichc komplizierte Bild wie es die romanischcn Ddmc

habcn, und dic gleichc Heftigkeit der Farbe wic sic die

Miniatur zeigt. - ' -

Noch verschärft wird diese Vielfalt durch die stacren,

stark ornamentalen Faltenbrüchc in den steifcn Stoffen.

Im ganzen gesehen, ist auch hier die antike Rundung durch

das wildc Grnament von Form und Farbc fast lciden-

schaftlich aufgestärt.

Leispiele / ^

10. Dic Göttin R o m a. Fresko - ko n s t a n t)i -

niscke Zeit. Rom, palazzo Barberin

Llcider: gelb (gold) — Streifen und Toga: purpur

— Muster: grau (silber) — Figuren: rosa — Untergc.

wand: grau-weiß. ' , . - ',

Eine Sitzfigur wic diese ist weder in der griechischen

noch in der klassischen römischen Zeit dargestellt worden:

Das plastische Motiv deö Vbcrschenkels, dcr nach vorn

- kommt, känn nicht mit den Flächenmitteln der Malerei

ausgcdrückt werden. Alle rein plastische Malerei rückt

den «Vberschenkel ins profil oder Halbprofil. Bei dieser

Sitzfigur aus hem 4. Iahrhundert kündigt sich ein

cheüer Stil/an, der sich von der plastiscken Antike deut- .

lich scheidet: Wrder die klare plastischc Gliederung

: noch die klotzartige plastische Drchtigkeit kommt hier

zur Darstellung-. Die aüffällig pnregelmäßig geschlun-

gene Toga zerstört -ie plastik und deutet ein Grnäment

an, das in dieser frühen Form fast rtwas „unördcnt.

Uchl' und. unruhig wirkt, weil überall dazwischen noch

die plastik ansetzt. Die Tunika ist cng und durck die

AKiFecGMe8MMWWI^MUWHre vollc Hundun.ö

)>«t üicht die'xricchische Klrederüng durch die For'

""" Schenkels und nicki die römische Gcschloffen'

war, sie spiegclt aber auch nicht die schöne Form des

Schcnkcls, dazu ist sic ;u starr. Nur das weiße Unter-

gewand hat dic römische Fülle, — abcr in der römi.

Ichcn Zcit durfte es.nicht sichtbar sein.

Die Schmuck.Streifen werden nicht, wie dic griechi.

schcn nach dem Rand zu breiter, sondern nach der Mittc

zu, und bcdcuten daher nicht Abschluß und Abtrennung,

sondern Auflösung der geschlossenen Gesamtform. Sic

sind entwcdcr rein ornamental in der lockcren römi.

schen Rankcnform, odcr figürlich im Stil der pom-

pejanischen Malerei. Für das 4. Iahrhundert sind sic

historisch. Die eingestickten Sitzfiguren sind noch nicht

von vorn dargcstcllt, sondern in profil und Halb-

profil wie in dcr klassischen römischen Malerei. Die

klcinc Plike in der rechten Hand dcr Figur trägt eincn

Pcplos, historisch genau.

10

11

11. Raiser Iustinian. Aus dem Mosaik

in San Vi tal e, Ravenna, u m 5 s 0. .-ch:,''. ,

Die kurze Tunika ist jetzt langärmlig, eng und hat

einc breite Goldstickcrei an Saum und Schulter. Diese

Stickcrei ist nicht mehr ftreifenförmig angehrächt. Sic

wirkt in ihrer ganzen Form als (vrnament. Der pur-

purmantel, der dem Raiscr allein vorbehalten ist (wic

Purpur überhaupt das Zeichen der kaiserfjchen Fami-

lic ist) hat das kaiserliche Tablion aus Goldbrokat mit

einfachen geonietrischen Mustern. Farbe und Schmuck

bedeuten noch immev: Rang. Der Mantel ist laüg. Sein

halbkrcisförmiger Schnitt läßt ihn auf der Schulter

eng aufliegen und in dicken Falten nach unten weiter

werden. Dicser Glockenschnitt ändert die Figur mehr

als cs dic rechtwinklige griechische Lhlamys tat, und

wenn auch die rämische Zeit solche Glöckenmäntel

kannte, so waren sie da nur Schutz-geg.en Regenwetter

und nicht repräsentativ. ^ ,

" Die edclstcinbesetzte Spange, die den Mantel. hält,

zeigt den prunk des späten römischen Reichs, ihr roter

Mittelstein ist in der charakteristischrn Eintönigkeit

des ganzcn der einzige Farbreiz. Diadem und Schuhe

zeigen dicn glcichen prunr, der mehr in der Rsstbarkert

des Materials (pcrlen, Edelsteine, Gold)) besteht als

in auffälliger Form oder Farbe. Vom Malerischen au«

gesehen ist dieser prunk abstrakt wie der Goldgrund

des Mosarks. , - - .' ...

ir. Die Rirche (Staatsbibli0thck, Mün-

chen). Mrniatur aus ernem pcrik0pen-

Einsenkung zwrschen den Deinen macht Idre: