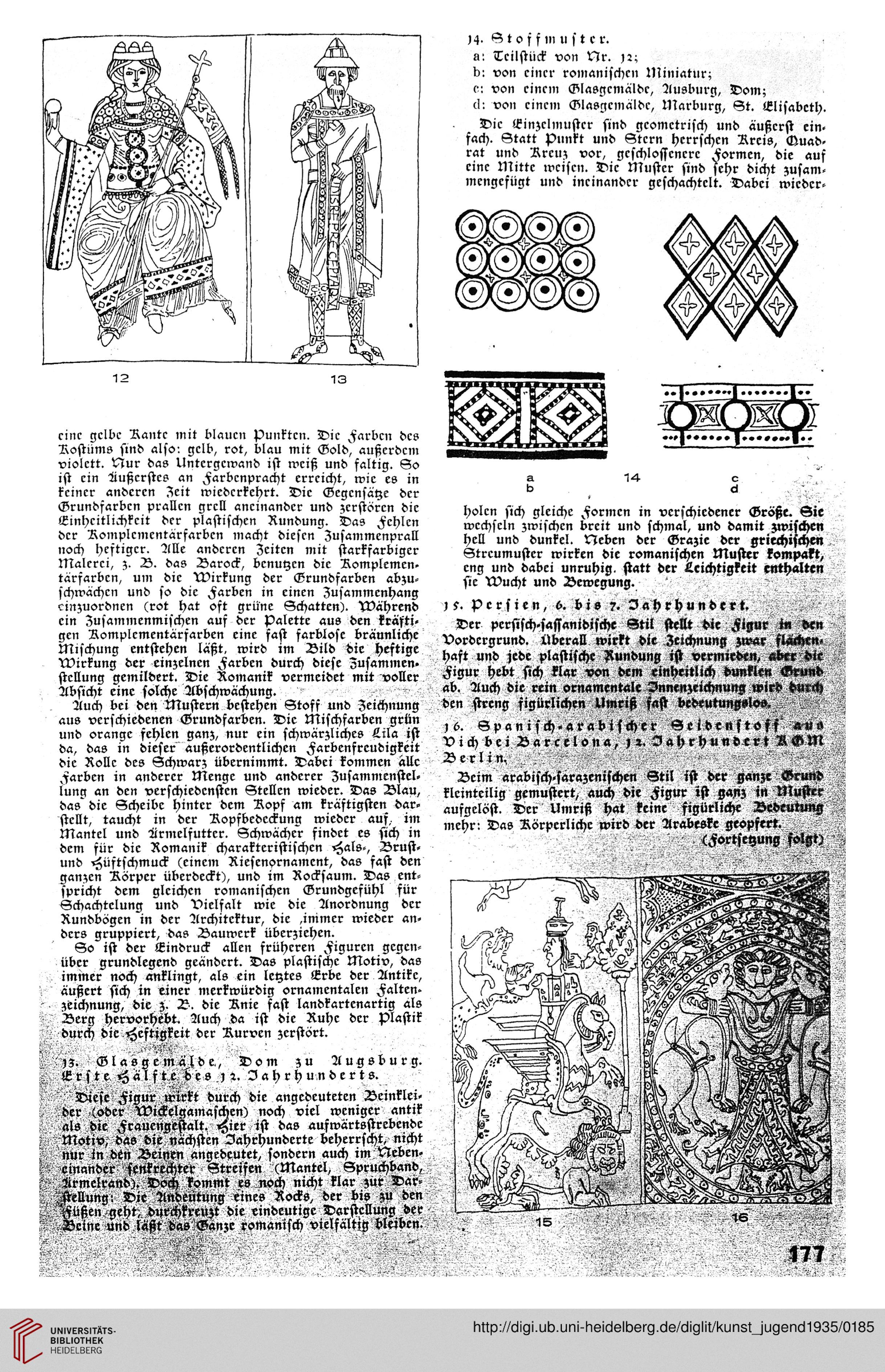

14- S t o f f »i u s t c r.

s! Tcilstück von Nr. >r;

b: von cincr roinanischcn Miniatur;

c: von cincm Dlascicmäldc, Ausburci, Dom;

cl: von cincm Glasgcmälde, lNarburg, St. Elisabetl).

Dic Einzclmustcr sinb c,comctrisch und äußcrst cin-

fach. Statt punkt und Stcrn hcrrschcn Rrcis, Guad-

rat und Rrcuz vor, gcschloffencrc Formcn, die auf

cinc lNittc wciscn. Dic Muster sind schr dicht zusam-

mengefügt und incinandcr geschachtclt. Dabci wicdcr-

WMV

12

12

cinc gelbc Rantc mit blaucn punktcn. Dic Farbcn dcs

Dostüms sind also: gclb, rot, blau mit Gold, außcrdcm

violctt. Vlur das Untcrgcwand ist wciß und faltig. So

ist cin Äußcrstcs an Farbcnpracht errcicht, wie es in

kcincr andcrcn Zcit wiedcrkchrt. Dic Gegcnsätzc der

Grundfarbcn prallcn grcll ancinandcr und zerstörcn dic

Einhcitlichkeit dcr plastischen Rundung. Das Fehlen

dcr Romplcmcntärfarbcn macht diescn Zusammenprall

noch hestigcr. Alle andercn Zcitcn mit starksarbiger

Malcrci, z. D. das Barock, bcnutzcn die Romplcmcn.

tärsarben, um die wirkung dcr Grundfarben abzu-

schwächcn und so die Farben in cincn Zusammcnhang

cinzuordnen (rot hat oft grüne Schatten). ZVährend

ein Zusammenmischen auf der palettc aus den krästi«

gcn Romplcmentärsarben eine fast farblose bräunliche

Mischung entstehen läßt. wird im Dild die hestige

wirkung der einzelnen Farbcn durch diese Zusammen-

stcllung gemildert. Die Romanik vermeidet mit vollcr

Absicht cinc solche Abschwächung.

Auch bei den Mustern bcstehen Stoff und Zeichnung

aus verschiedenen Grundfarben. Dic Mischfarben grün

und orangc schlen ganz, nur ein schwärzliches Lila ist

da, das in dieser außerordentlichen Farbenfrcudigkeit

dic Rollc des Schwarz übernimmt. Dabei kommen ällc

Farbcn in anderer Menge und anderer Zusammenstel.

lung an den verschiedcnstcn Stellen wieder. Das Blau,

das' die Scheibc hintcr dem Ropf am kräftigsten dar°

stcllt, taucht in der Ropfbedeckung wieder auf, im

Mantcl und Ärmelfuttcr. Schwächer findct es sich in

dcm für dic Romanik charakteristischcn »Kals-, Drust.

und ^üftschmuck (eincm Riescnornamcnt, das fast den

ganzcn Rörper überdeckt), und im Rocksaum. Das ent-

spricht dem glcichen romanischcn Grundgefühl für

Schachtclung und Vielfalt wie die Anordnung der

Rundbögen in der Architcktur, die ,inimer wiedcr an-

dcrs gruppiert, das Bauwerk überziehen.

So ist der Eindruck allen frühcren Figuren gegen-

übcr grundlegend gcändcrt. Das plastischc Motiv, das

immer noch anklingt, als ein letztes Erbe der Antikc,

äußcrt sich in einer nicrkwürdig ornamentalen Falten-

zeichnung, die z. B. die Rnie fast landkartcnartig als

Berg hervorhebt. Auch da ift dic Ruhc der plastik

durch dic ^cftigkeit der Rurvcn zcrstört.

1Z. G l a s g e m ä.l d e, Dom ;u Augsburg.

E r s te HäI f t.e. h e s i r. Iahrhunderts.

Diese Figur wirkt durch die angcdcuteten Bcinklci.

der (oder wickelgamaschen) noch viel wenigcr antik

als die Fraueiigestalt. Hier ist das aufwärtsstrebendc

Mstivl däö bie. nächsten Iakrhunderte beherrscht, nicht

14

c

c!

holcn sich glciche Formcn in vcrschiedener Größe. Sie

wcchseln zwischcn brcit und schmal, und damit zwischen

hell und dunkel. Neben der Grazie der griechifchen

Strcumuster wirken dic romanifchen Muster kompakt,

eng und dabci unruhig. statt der Lcichtigkeit enthalten

sie wucht und Bewegung. " .

15. pcrsien, S. bis 7- Jahrhundert.

Der pcrsisch-saffanidische Stil stellt die Figur in dcn

Vordcrgrund. tlberall wirkt die Zeichnung zivar flächen,

haft und jede plastische ?lundung ist vermieden,

Figur hebt sich klqr von dcm einhritlich dunkien

ab. Auch dic rein srnamrntale Innenzrichnung wir

den streng figürlichen Umriß sast bcdcutungsiss.

1 S. Spanifch-arabischrr Seidenstsff aun

Vichbei La rc el ön a, , r. I ah rh«« d ert R KM

Derlin,

Beim arabisch-särazenischen Stil ist der ganze Grimd

kleintcilig gemustcrt, auch die Figur ist ganz in Ulustce

aufgelöst. Dcr Umrifi hat kcinc figürlichc Bcdeukung

mehr: Das Rörpcrlichc wird der Arabeske gespfert.

(Hortsetzung ssltzk)

.^.rllungi Die Andeotüng eines Rocks, der bis ;u

Mßen geht, dnrchkrruzt die rindeutigc Darstcllung der

Beine und läßt bas'Ganzc romanisch vielfältsg bleibenl

s! Tcilstück von Nr. >r;

b: von cincr roinanischcn Miniatur;

c: von cincm Dlascicmäldc, Ausburci, Dom;

cl: von cincm Glasgcmälde, lNarburg, St. Elisabetl).

Dic Einzclmustcr sinb c,comctrisch und äußcrst cin-

fach. Statt punkt und Stcrn hcrrschcn Rrcis, Guad-

rat und Rrcuz vor, gcschloffencrc Formcn, die auf

cinc lNittc wciscn. Dic Muster sind schr dicht zusam-

mengefügt und incinandcr geschachtclt. Dabci wicdcr-

WMV

12

12

cinc gelbc Rantc mit blaucn punktcn. Dic Farbcn dcs

Dostüms sind also: gclb, rot, blau mit Gold, außcrdcm

violctt. Vlur das Untcrgcwand ist wciß und faltig. So

ist cin Äußcrstcs an Farbcnpracht errcicht, wie es in

kcincr andcrcn Zcit wiedcrkchrt. Dic Gegcnsätzc der

Grundfarbcn prallcn grcll ancinandcr und zerstörcn dic

Einhcitlichkeit dcr plastischen Rundung. Das Fehlen

dcr Romplcmcntärfarbcn macht diescn Zusammenprall

noch hestigcr. Alle andercn Zcitcn mit starksarbiger

Malcrci, z. D. das Barock, bcnutzcn die Romplcmcn.

tärsarben, um die wirkung dcr Grundfarben abzu-

schwächcn und so die Farben in cincn Zusammcnhang

cinzuordnen (rot hat oft grüne Schatten). ZVährend

ein Zusammenmischen auf der palettc aus den krästi«

gcn Romplcmentärsarben eine fast farblose bräunliche

Mischung entstehen läßt. wird im Dild die hestige

wirkung der einzelnen Farbcn durch diese Zusammen-

stcllung gemildert. Die Romanik vermeidet mit vollcr

Absicht cinc solche Abschwächung.

Auch bei den Mustern bcstehen Stoff und Zeichnung

aus verschiedenen Grundfarben. Dic Mischfarben grün

und orangc schlen ganz, nur ein schwärzliches Lila ist

da, das in dieser außerordentlichen Farbenfrcudigkeit

dic Rollc des Schwarz übernimmt. Dabei kommen ällc

Farbcn in anderer Menge und anderer Zusammenstel.

lung an den verschiedcnstcn Stellen wieder. Das Blau,

das' die Scheibc hintcr dem Ropf am kräftigsten dar°

stcllt, taucht in der Ropfbedeckung wieder auf, im

Mantcl und Ärmelfuttcr. Schwächer findct es sich in

dcm für dic Romanik charakteristischcn »Kals-, Drust.

und ^üftschmuck (eincm Riescnornamcnt, das fast den

ganzcn Rörper überdeckt), und im Rocksaum. Das ent-

spricht dem glcichen romanischcn Grundgefühl für

Schachtclung und Vielfalt wie die Anordnung der

Rundbögen in der Architcktur, die ,inimer wiedcr an-

dcrs gruppiert, das Bauwerk überziehen.

So ist der Eindruck allen frühcren Figuren gegen-

übcr grundlegend gcändcrt. Das plastischc Motiv, das

immer noch anklingt, als ein letztes Erbe der Antikc,

äußcrt sich in einer nicrkwürdig ornamentalen Falten-

zeichnung, die z. B. die Rnie fast landkartcnartig als

Berg hervorhebt. Auch da ift dic Ruhc der plastik

durch dic ^cftigkeit der Rurvcn zcrstört.

1Z. G l a s g e m ä.l d e, Dom ;u Augsburg.

E r s te HäI f t.e. h e s i r. Iahrhunderts.

Diese Figur wirkt durch die angcdcuteten Bcinklci.

der (oder wickelgamaschen) noch viel wenigcr antik

als die Fraueiigestalt. Hier ist das aufwärtsstrebendc

Mstivl däö bie. nächsten Iakrhunderte beherrscht, nicht

14

c

c!

holcn sich glciche Formcn in vcrschiedener Größe. Sie

wcchseln zwischcn brcit und schmal, und damit zwischen

hell und dunkel. Neben der Grazie der griechifchen

Strcumuster wirken dic romanifchen Muster kompakt,

eng und dabci unruhig. statt der Lcichtigkeit enthalten

sie wucht und Bewegung. " .

15. pcrsien, S. bis 7- Jahrhundert.

Der pcrsisch-saffanidische Stil stellt die Figur in dcn

Vordcrgrund. tlberall wirkt die Zeichnung zivar flächen,

haft und jede plastische ?lundung ist vermieden,

Figur hebt sich klqr von dcm einhritlich dunkien

ab. Auch dic rein srnamrntale Innenzrichnung wir

den streng figürlichen Umriß sast bcdcutungsiss.

1 S. Spanifch-arabischrr Seidenstsff aun

Vichbei La rc el ön a, , r. I ah rh«« d ert R KM

Derlin,

Beim arabisch-särazenischen Stil ist der ganze Grimd

kleintcilig gemustcrt, auch die Figur ist ganz in Ulustce

aufgelöst. Dcr Umrifi hat kcinc figürlichc Bcdeukung

mehr: Das Rörpcrlichc wird der Arabeske gespfert.

(Hortsetzung ssltzk)

.^.rllungi Die Andeotüng eines Rocks, der bis ;u

Mßen geht, dnrchkrruzt die rindeutigc Darstcllung der

Beine und läßt bas'Ganzc romanisch vielfältsg bleibenl