„Die Kunstauktion"

9

NE

[S

:en

VIEN

E 5

N

R UND

H E Ru

IAHRH.[tOgV

niile t

K) '“U. uviinii xjivuiovu nciauo-

:en Th '"an findet hier schöne Literatur, Kunst,

r1ischnfat'er: Geschichte, Kulturgeschichte, Natur-

, L t&n im weitesten Umfange, Geographie

N S C 11' Physik, Mathematik. Technik. Sport,

p v<J?d usw. usw. reich und zum Teil recht

I treten.

Kataloge

historische Autographen und

Pas Dokumente

Bet „ P'fiquaTiat J. A. Stargardt, Berlin, ver-

itoBrlnen Katalog 287 über Historische

L v°V IrP ben und Dokumente aus der

ERBETEHreitigB. Mittelalter bis zum Weltkrieg. Aus dem

cn J^e. n„Inhalt nennen wir einige hervorragende

1 I y Bulle des Papstes Alexan-

:hei; ■’ v.°m 7. VII. 1259, mit eigenhändigen Hand

•nd' Privileg für das Nonnenkloster Wed-

-Ti s erInlzder Diözese Halberstadt. Ein Brief

r't»„. Karls V. an .seine' Schwester Maria,

fhliäna® Königin von Ungarn und Böhmen, mit

I Empfehlungsformel. Aus der Zeit

1 ]j“‘KJährigen Krieges finden wir einen Brief

^hän'a- 1,0 t i u s mit Unterschrift, ferner, einen

jt sJl!*’611 Brief Wallensteins mit

'hgen , seltenen vollen Unterschrift und eigen-

Adresse an Kaiser Ferdinand II., vom

dl Das Zeitalter Ludwigs XIV. ist u. a.

ej8 men Beileidsbrief Ludwigs zum Tode seines

Zeiten eigenhändiger Adresse vertreten. Aus

I; . i riedrichs d. Gr. nennen wir eine Reihe

11« 1 e f e n des großen Königs, sodann eine

'efphj interessanter 24 e, i g e n h ä ndl g e'.r

h Son Katharinas II. von Rußland an

i\an i I*aiil !• und sein6 Gattin. Aus dem Zeit-

<1 u r°leons nennen wir einen Brief Goethes

h ve 1 a n d, einen Brief von L a f a y e 111 e,

Fkin ?LP o 1 e o n selbst an die entthronte

iÜts t- Luise von Spanien. Die Zeit Bis-

'"T Zum Weltkrieg wird ebenfalls durch

M rr M« Dokumente repräsentiert. Wir nennen

»■'! i n uskript von Heine eine Urkunde von

lllll Dm Klipa n d I. von Österreich, besonders das

Phki®er Proklamation, die König

RIS Ve. , 1870 erließ, als er die französische

überschritt.

*

,,K*®fangreichen Katialog von fast 10 000 Num-

Tt.en« 1® und billige Bücher aus allen Wissen-

f'Ser hat unter Nr. 280 seiner Kataloge das

h-ti Antiquariat Bernh. Liebisch heraus-

Februar Nr, 6 vom 10, Februar 1929

,, der Durcharbeitung Gewicht gelegt,

icht sehr. ep^?rtet. da eine Fülle neuer Erkenntnisse

ist die .’f’linep Budwerken, die zum vertrauten Besitz der

, die an le'q g r n „n“ken-Sammlung gehören. Da erscheint

“n und LaV Götti armow-igur einer stehen-

f , „d s als riin1 Uil-v0.n w.ie&ands Vorgänger Kekule

hat un .rJtachtPt 6 o?.hoil;te seiner Erwerbungen mit Stolz

risches ‘Tnbar W- 15- mel, cl)arakterisiert die Figur, die

daß er ftildkals Aphrodite mit einer

1 vifl Fn4Se t z t «Tn V Snter ihrem etwas auf-

i V1C "'enio-pn" if U,ß e 6r?än'zt worden ist, als einen

h r e k I e l >etl , sen Reste origineller statuarischer Kunst.

1 auch f’fyer TT8 „ des 5- Jahrhunderts von einem Bild-

-h hei mallfbiupb s<-llaflen. der in Athen am Skulpturen-

ri- n I .V0)? Parthenon und Erechtheion auf der

etliche JA Wlis mitgearbeitet hat. — Und eine A p h r o ■

nd am StG8 q-J auch jene halblebensgroße Figur

n die *®chenv-u ‘.n 88 > die Originalarbeit eines grie-

liieht Künstlers., der wohl in Etrurien arbeitete.

, iKin a„„i!zu, lange nach Gebühr geschätzt wird in

r als die I e- “Uch der edle Frauenkopf, der ehemals

uarelle .jlt Kultstatue gehörte. Nach Blümels Urteil

lVlöTßen iwe!ner Zuweisung an die Kunst eines der

izvoiie PU d.« Meister ein genügender Anhalt. Und doch

fter und n U,, er Frauenkopf ein großes Kunstwerk vor

nd zeichnC'fCh61. 8 i?st einziger originaler Rest großer statu-

ziösen tv ’Jrlst des 4- Jahrhunderts von

Dir die Entwicklungsgeschichte grie-

Pine k unst,-

M de« A°n • rs stattliche Gruppe in dem neuen

t a h r „ i vUtiken-Kataloges nehmen die schönen

Ul ir t sr p; 1 e f s des 5- und des 4. Jahrhun-

rtchen * von ieuem Mädchen an, das aus einem

Gold sind 'bxena Vwas herausnehmen will, und von der

H a u o f m Men Ä , e,. ein. Figürchen in die Höhe hält, bis

«afrflhen ?*e‘lrfigurigen attischen Grabreliefs, die die

reue, J» Jtajt ues Abschiedes mit soviel vornehmer Ruhe

amburgs, 1 *■

dem Si*‘

Himmel J

uftigen Fat^. Zeitschriften

in. Haupt^- Zeitschrift „Belvedere“ enthält im ersten Heft

An gleich^jhen Jahrgangs eine Reihe von stiilkriti-

s Malers fiii„.7'* 1jIlz elunter suchungen. Hans

„..jt'äldp t-k den Nachweis, daß in einem Epitaph-

:ren ernt ! . tur Johannes Gens im Wiener DomheTren-

t a r p « Tk vom Meister des Albrecht-

ctolbmö11^ Von v?rIie8e’ dem Schöpfer des großen Flügel-

»SteilUD&hk 11 Klosterneuburg. — Wart Arslan glaubt das

• a t|S der ztaol° di Veneto um eine Madonna

Wircl i iirten ^nSa. del Clero. in Padua bereichern zu

Kunst a,,pig Suida lenkt die Aufmerksamkeit auf ein

die 400 DinU annfes Porträt von Tizian, ein Bildnis

6 dep01^^11 * Mons’or d’Aramont, welches kürzlich

Me. ^mpdung Trivulzio in Mailand erworben

Hör r röhlich - Bum sucht den „verwundeten

», frijJ venus“ aus der Londoner Wallace-Collec-

1 %rk 'a G i o r g i o n e zugesprochen, dann

Iteq w_.ues Sebastiano del Piombo angesehen, dem

it -.♦alM'fst,,1 Mr zurückzugeben. Endlich ergänzt Erwin

in-Mitm Bij*y die Untersuchungen Josef Müllers über

in haben Vt j *8 der Nürnberger Sebaldus-

ft liehe» b diesp durch Hinweis auf em weiteres Vorbild,

ildwerke zl1 «Unn-V® Untersuchungen werden durch gute Ab-

schreibung] n mustriert..

und die

ck angewiFi

len Kataloj-V Moderne Baukunst,

pitrßtl 3.S t

den Sk’1' Haiib^11 u a r h e f t von Wasmuths Monatsheften

oft beaftf11 stKUnsI bringt Aufsätze über: neue Bau-

Untersucli4r B " n,d W o h n u n g s p o 1 i t i k , S c h w e i -

ir attische Jh ® n z p ; + n 8 1 ’ £a M!1 0 n d ® r3 K °T 11! ‘

selbst früh«'' ’ s i t a te 11 u n g. W e 11 b e w e r b d e r U n i-

Währen»Plogradi.- Heidelberg. Das Heft, ist nut

wird hrinf-dK'estaf, ’s°hen Aufnahmen neuer Bauteil reich

us der kiffende v-' Mehrere von ihnen erreichen eine be-

sehen I5'- a®euen HPsUerische Höhe und geben der Dynamik

4 I a h r hlJsrs ei Baugedankens lebendigen Ausdruck. Be-

er nicht iihJkMgeVq Vb1l 8in? die Aufnahmen des M a g-

iedes Bildlchitol?+ ,1 Schlacht- und Viehhofes

iispnmsaale8lKs p s ,9öderitz) und des Breslauer Kauf-

S-immlungef^kiursa 'Architekt E. Mendelsohn). Der starke lie-

gt mit den F’ßt vo1®’ der in diesen Bauten gebannt ist,

ichen Sch«ffhter dl» vUr Wirkung, und erweckt bei dem Be-

ripKehP Auf« i vorstellun^ eines heransausenden Zuges,

t was (7,he!nah®6« der Neubauten aus Kaise?s-

’ beiden %kt- T? (Arehitekt: Hussong) und Zürich (Ar-

flern' HaefeW zeigen dagegen die dekorative Ruhe

ammlune fityäkkrwJ, icher. Wohnhäuser. Wie ein bizarrer

kurzer Zß’Jnischo„ springt der Ausstellungspavillon der

Stück hl1 Bn ^eitun'g förmlich aus dem Boden.

8 aus Mar»]. *

e s b ä r 11 *1

Diese c’er „ JaPar>ischer Ursprung

en und 11% nori|westamerikanischen Kunst?

lünm Vorzüglich illustrierten Januarheft der

w-, iil; kiii^.d Art“ stellt einer der tüchtigsten Kenner

1 bothp? der Nordwesit.-Amerikaner, L. Adam, eine

'enblick ii Se auf. die nicht ohne sensationellen Ein-

1S~1 ™Pe*, ra 111SK Er stellt etliche Masken der Kwa-

iftp dp« 5 JMh’p Mlda und Tlingit neben japa-

a B*t in6 aT a® k e m Eine gewisse Ähnlichkeit ist

nVpnapJ-'Afi r Zn« rede zu stellen. Ein allgemeiner kultu-

ckenden |lt üsammenhang läßt sich nicht leugnen, es be-

i«t mit lit-rJussna /!,'e äußere Möglichkeit eines direkten

. ”b man aber wirklich aus den immerhin

le Austu Analogien weitreichende Schlüsse ziehen

-■^'r, al man v°rläufig noch bezweifeln, um so

!lissm!s die stilkritische Vergleichung zu keinem

bt fmen Resultate in positivem Sinne führt.. Es

i^an n d°'.'b bei einer allgemeinen Analogie, aus

hetidp 2V6nigsten,s vorläufig, ebenso wenig weit-

’chim' “Ohlüsse ziehen kann, wie aus der Analogie

. dpr einer weetafrikanischen Maske der Balumbo

Gdpm a®. Schlüsse des Adamschen Aufsatzes ab-

ff Japanischen Kinderbild-Maske.

Die ,,attische Göttin *

In der ästhetisch wertenden Menschheit von

heute dämmert immer stärker die Einsicht auf,

dalj die primitiven Epochen des Kunst-

schaffens der Völker die höchsten sind. Die

Gesefee der Kunst — wir wissen, dafj es solche

geben muß, ohne sie zu kennen — scheinen

bei dem jugendlichen Volk einen reineren, un-

verdorbeneren und großartigen Ausdruck zu

finden. Das Intuitive, dem diese Kunst ent-

springt, wird später immer mehr durch die

Reflexion verdrängt, die langsam die primitive

Anschauung vergessen läßt. Die Sinnlichkeit

wird durch den Geist getötet. Die Kunst endet

schließlich schmählich im Akademischen. Die

griechische Kunst hat wie jede andere diesen

Weg durchgemacht. Vor ein paar Jahrzehnten

gab es nur wenige, die anderswo als in den

Hochkulfuren die Hauptleistungen des Kunst-

schaffens sahen. Die sogenannte primitive

Kunst galt nur als Vorbereitung für das, was

nachher gekommen ist. Noch vor etwa

150 Jahren konnte Lessing, einer der fein-

sinnigsten deutschen Köpfe, an der Hand eines

unbedeutenden, degenerierten Werkes des

späten Griechentums die Geseße der Plastik

den vielen anderen Dingen, die sie mir als

ein nichtantikes Werk erscheinen lassen, will

ich heute noch nicht reden. Aber rein an

dem anschaulichen Urteil ge-

messen, ist es doch ganz unmög-

lich, daß dasselbe Volk künst-

lerisch so hochwertige Dinge

einerseits und auf der anderen

Seite etwas so Minderwertiges

geschaffen hat wie diese Figur.

Es ist mir nicht möglich, mir vorzustellen, daß

es der Wissenschaft gelingen sollte, mich

davon zu überzeugen, daß diese Figur echt ist.

Ich kenne niemanden, vor dessen Urteil ich

Achtung habe, keinen Künstler, keinen Kunst-

historiker, keinen Kunsthändler, der, wenn er

audi nicht ein kategorisches „falsch“ aus-

gesprochen hat, nicht zumindest sein Be-

fremden über den ungriechischen und in jeder

Beziehung unantiken Ausdruck dieser Statue

gezeigt hat. Wenn die meisten von ihnen

auch nicht anders als durch das Mißbehagen,

das diese Figur in ihnen hervorruft, ihr Urteil

begründen können, so müßte die Zahl dieser

Gegner doch mindestens zu denken geben.

Die Feststellung stilkritischer Merkmale,

z. B. das archaisch weit geöffnete Auge, kann

nur dann zu einem Argument für die Echtheit

werden, wenn dieses Auge auch in seinen

übrigen Eigenschaften mit dem eines echten

Stückes übereinstimmt. Wenn dieses Auge

aber, wie das bei der attischen Göttin zu-

trifft, ohne Geist, Talent, Beobachtung, Ge-

schmack und Können gemacht ist, wenn es, wie

sich jeder nach unserer Abbildung überzeugen

kann, von ödester Leere und Ausdruckslosig-

keit ist, wird es uns nicht überzeugen, auch

wenn es noch so „archaisch" aufgerissen ist.

Selbst wenn die einzelnen Details in ihrer

äußeren Form viel mehr Übereinstimmung mit

bekannten Originalen zeigen würden, so müß-

ten wir doch durch die schematische, geistlose

Anordnung und Ausführung erkennen, daß sie

nichts mit der aus der Anschauung geborenen

Gestaltungskraft und mit der Meisterschaft der

frühgriechischen Künstler zu tun haben. Aber

ich gehe noch weiter. Selbst anatomische Feh-

ler lassen sich nicht mit Zirkel und Richtmaß

feststellen, auch sie müssen gefühlt werden.

Es ist zwar auffallend, daß z. B. die Beine der

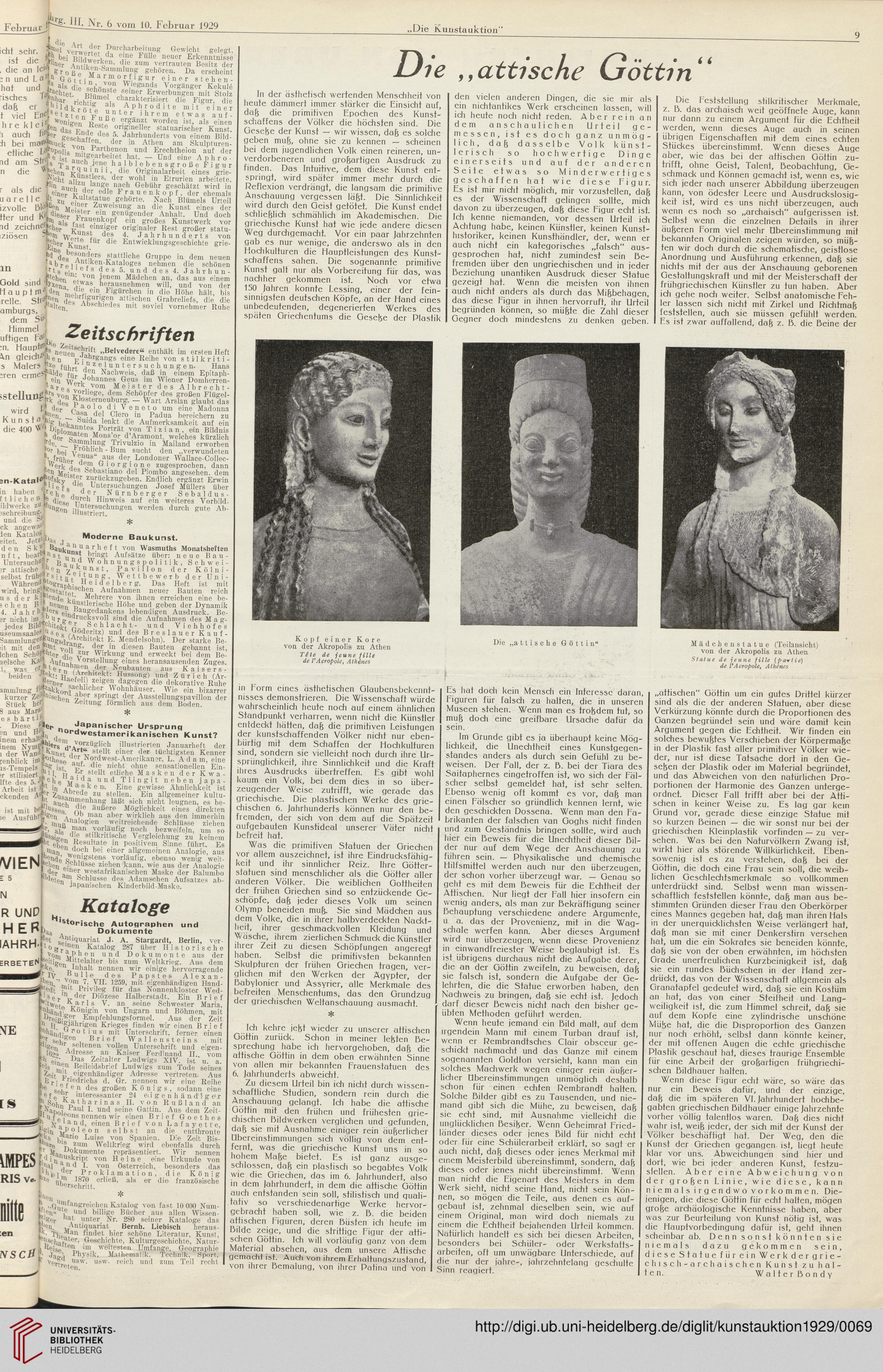

Kopf einer Kore

von der Akropolis zu Athen

Töte de jeune fille

de VAcropole, Athenes

Die „attische Göttin“

Mädchen statue (Teil’anßicht)

von der Akropolis zu Athen

Statue de jeune fille (pattie)

de VAcropole, Athenes

in Form eines ästhetischen Glaubensbekennt-

nisses demonstrieren. Die Wissenschaft würde

wahrscheinlich heute noch auf einem ähnlichen

Standpunkt verharren, wenn nicht die Künstler

entdeckt hätten, daß die primitiven Leistungen

der kunstschaffenden Völker nicht nur eben-

bürtig mit dem Schaffen der Hochkulturen

sind, sondern sie vielleicht noch durch ihre Ur-

sprünglichkeit, ihre Sinnlichkeit und die Kraft

ihres Ausdrucks übertreffen. Es gibt wohl

kaum ein Volk, bei dem dies in so über-

zeugender Weise zutrifft, wie gerade das

griechische. Die plastischen Werke des grie-

chischen 6. Jahrhunderts können nur den be-

fremden, der sich von dem auf die Spätzeit

aufgebauten Kunstideal unserer Väter nicht

befreit hat.

Was die primitiven Statuen der Griechen

vor allem auszeichnet, ist ihre Eindrucksfähig-

keit und ihr sinnlicher Reiz. Ihre Götter-

statuen sind menschlicher als die Götter aller

anderen Völker. Die weiblichen Gottheiten

der frühen Griechen sind so entzückende Ge-

schöpfe, daß jeder dieses Volk um seinen

Olymp beneiden muß. Sie sind Mädchen aus

dem Volke, die in ihrer halbverdeckten Nackt-

heit, ihrer geschmackvollen Kleidung und

Wäsche, ihrem zierlichen Schmuck die Künstler

ihrer Zeit zu diesen Schöpfungen angeregt

haben. Selbst die primitivsten bekannten

Skulpturen der frühen Griechen tragen, ver-

glichen mit den Werken der Ägypter, der

Babylonier und Assyrier, alle Merkmale des

befreiten Menschentums, das den Grundzug

der griechischen Weltanschauung ausmacht.

*

Ich kehre jeßf wieder zu unserer attischen

Göttin zurück. Schon in meiner leßten Be-

sprechung habe ich hervorgehoben, daß die

attische Göttin in dem oben erwähnten Sinne

von allen mir bekannten Frauenstatuen des

6. Jahrhunderts abweicht.

Zu diesem Urteil bin ich nicht durch wissen-

schaftliche Studien, sondern rein durch die

Anschauung gelangt. Ich habe die attische

Göttin mit den frühen und frühesten grie-

chischen Bildwerken verglichen und gefunden,

daß sie mit Ausnahme einiger rein äußerlicher

Übereinstimmungen sich völlig von dem ent-

fernt, was die griechische Kunst uns in so

hohem Maße bietet. Es ist ganz ausge-

schlossen, daß ein plastisch so begabtes Volk

wie die Griechen, das im 6. Jahrhundert, also

in dem Jahrhundert, in dem die attische Göttin

auch entstanden sein soll, stilistisch und guali-

tativ so verschiedenartige Werke hervor-

gebracht haben soll, wie z. B. die beiden

attischen Figuren, deren Büsten ich heute im

Bilde zeige, und die strittige Figur der atti-

schen Göttin. Ich will vorläufig ganz von dem

Material absehen, aus dem unsere Attische

gemacht ist. Auch von ihrem Erhaltungszustand,

von ihrer Bemalung, von ihrer Patina und von

Es hat doch kein Mensch ein Interesse daran,

Figuren für falsch zu halten, die in unseren

Museen stehen. Wenn man es troßdem tut, so

muß doch eine greifbare Ursache dafür da

sein.

Im Grunde gibt es ja überhaupt keine Mög-

lichkeit, die Unechtheit eines Kunstgegen-

standes anders als durch sein Gefühl zu be-

weisen. Der Fall, der z. B. bei der Tiara des

Saitaphernes eingefroffen ist, wo sich der Fäl-

scher selbst gemeldet hat, ist sehr selten.

Ebenso wenig oft kommt es vor, daß man

einen Fälscher so gründlich kennen lernt, wie

den geschickten Dossena. Wenn man den Fa-

brikanten der falschen van Goghs nicht finden

und zum Geständnis bringen sollte, wird auch

hier ein Beweis für die Unechtheit dieser Bil-

der nur auf dem Wege der Anschauung zu

führen sein. — Physikalische und chemische

Hilfsmittel werden auch nur den überzeugen,

der schon vorher überzeugt war. — Genau so

geht es mit dem Beweis für die Echtheit der

Attischen. Nur liegt der Fall hier insofern ein

wenig anders, als man zur Bekräftigung seiner

Behauptung verschiedene andere Argumente,

u a. das der Provenienz, mit in die Wag-

schale werfen kann. Aber dieses Argument

wird nur überzeugen, wenn diese Provenienz

in einwandfreiester Weise beglaubigt ist. Es

ist übrigens durchaus nicht die Aufgabe derer,

die an der Göttin zweifeln, zu beweisen, daß

sie falsch ist, sondern die Aufgabe der Ge-

lehrten, die die Statue erworben haben, den

Nachweis zu bringen, daß sie echt ist. Jedoch

darf dieser Beweis nicht nach den bisher ge-

übten Methoden geführt werden.

Wenn heute jemand ein Bild malt, auf dem

irgendein Mann mit einem Turban drauf ist,

wenn er Rembrandtsches Clair obsceur ge-

schickt nachmacht und das Ganze mit einem

sogenannten Goldton versieht, kann man ein

solches Machwerk wegen einiger rein äußer-

licher Übereinstimmungen unmöglich deshalb

schon für einen echten Rembrandt halten.

Solche Bilder gibt es zu Tausenden, und nie-

mand gibt sich die Mühe, zu beweisen, daß

sie echt sind, mit Ausnahme vielleicht die

unglücklichen Besißer. Wenn Geheimrat Fried-

länder dieses oder jenes Bild für nicht echt

oder für eine Schülerarbeit erklärt, so sagt er

auch nicht, daß dieses oder jenes Merkmal mit

einem Meisterbild übereinstimmt, sondern, daß

dieses oder jenes nicht übereinstimmt. Wenn

man nicht die Eigenart des Meisters in dem

Werk sieht, nicht seine Hand, nicht sein Kön-

nen, so mögen die Teile, aus denen es auf-

gebaut ist, zehnmal dieselben sein, wie auf

einem Original, man wird doch niemals zu

einem die Echtheit bejahenden Urteil kommen.

Natürlich handelt es sich bei diesen Arbeiten,

besonders bei Schüler- oder Werkstaits-

arbeiten, oft um unwägbare Unterschiede, auf

die nur der jahre-, jahrzehntelang geschulte

Sinn reagiert.

„attischen“ Göttin um ein gutes Drittel kürzer

sind als die der anderen Statuen, aber diese

Verkürzung könnte durch die Proportionen des

Ganzen begründet sein und wäre damit kein

Argument gegen die Echtheit. Wir finden ein

solches bewußtes Verschieben der Körpermaße

in der Plastik fast aller primitiver Völker wie-

der, nur ist diese Tatsache dort in den Ge-

seßen der Plastik oder im Material begründet,

und das Abweichen von den natürlichen Pro-

portionen der Harmonie des Ganzen unterge-

ordnet. Dieser Fall trifft aber bei der Atti-

schen in keiner Weise zu. Es lag gar kein

Grund vor, gerade diese einzige Statue mit

so kurzen Beinen — die wir sonst nur bei der

griechischen Kleinplastik vorfinden — zu ver-

sehen. Was bei den Naturvölkern Zwang ist,

wirkt hier als störende Willkürlichkeit. Eben-

sowenig ist es zu verstehen, daß bei der

Göttin, die doch eine Frau sein soll, die weib-

lichen Geschlechtsmerkmale so vollkommen

unterdrückt sind. Selbst wenn man wissen-

schaftlich feststellen könnte, daß man aus be-

stimmten Gründen dieser Frau den Oberkörper

eines Mannes gegeben hat, daß man ihren Hals

in der unerguicklichsten Weise verlängert hat,

daß man sie mit einer Denkerstirn versehen

hat, um die ein Sokrates sie beneiden könnte,

daß sie von der oben erwähnten, im höchsten

Grade unerfreulichen Kurzbeinigkeit ist, daß

sie ein rundes Büchschen in der Hand zer-

drückt, das von der Wissenschaft allgemein als

Granatapfel gedeutet wird, daß sie ein Kostüm

an hat, das von einer Steifheit und Lang-

weiligkeit ist, die zum Himmel schreit, daß sie

auf dem Kopfe eine zylindrische unschöne

Müße hat, die die Disproportion des Ganzen

nur noch erhöht, selbst dann könnte keiner,

der mit offenen Augen die echte griechische

Plastik geschaut hat, dieses traurige Ensemble

für eine Arbeit der großartigen frühgriechi-

schen Bildhauer halten.

Wenn diese Figur echt wäre, so wäre das

nur ein Beweis dafür, und der einzige,

daß die im späteren VI. Jahrhundert hochbe-

gabten griechischen Bildhauer einige Jahrzehnte

vorher völlig talentlos waren. Daß dies nicht

wahr ist, weiß jeder, der sich mit der Kunst der

Völker beschäftigt hat. Der Weg, den die

Kunst der Griechen gegangen ist, liegt heute

klar vor uns. Abweichungen sind hier und

dort, wie bei jeder anderen Kunst, festzu-

stellen. Aber eine Abweichung von

der großen Linie, wie diese, kann

niemals irgendwo vorkommen. Die-

jenigen, die diese Göttin für echt halten, mögen

große archäologische Kenntnisse haben, aber

was zur Beurteilung von Kunst nötig ist, was

die Hauptvorbedingung dafür ist, geht ihnen

scheinbar ab. Denn sonst könnten sie

niemals dazu gekommen sein,

diese Statue für ein Werk der grie-

chisch-archaischen Kunst zu hal-

ten. WalterBondy

9

NE

[S

:en

VIEN

E 5

N

R UND

H E Ru

IAHRH.[tOgV

niile t

K) '“U. uviinii xjivuiovu nciauo-

:en Th '"an findet hier schöne Literatur, Kunst,

r1ischnfat'er: Geschichte, Kulturgeschichte, Natur-

, L t&n im weitesten Umfange, Geographie

N S C 11' Physik, Mathematik. Technik. Sport,

p v<J?d usw. usw. reich und zum Teil recht

I treten.

Kataloge

historische Autographen und

Pas Dokumente

Bet „ P'fiquaTiat J. A. Stargardt, Berlin, ver-

itoBrlnen Katalog 287 über Historische

L v°V IrP ben und Dokumente aus der

ERBETEHreitigB. Mittelalter bis zum Weltkrieg. Aus dem

cn J^e. n„Inhalt nennen wir einige hervorragende

1 I y Bulle des Papstes Alexan-

:hei; ■’ v.°m 7. VII. 1259, mit eigenhändigen Hand

•nd' Privileg für das Nonnenkloster Wed-

-Ti s erInlzder Diözese Halberstadt. Ein Brief

r't»„. Karls V. an .seine' Schwester Maria,

fhliäna® Königin von Ungarn und Böhmen, mit

I Empfehlungsformel. Aus der Zeit

1 ]j“‘KJährigen Krieges finden wir einen Brief

^hän'a- 1,0 t i u s mit Unterschrift, ferner, einen

jt sJl!*’611 Brief Wallensteins mit

'hgen , seltenen vollen Unterschrift und eigen-

Adresse an Kaiser Ferdinand II., vom

dl Das Zeitalter Ludwigs XIV. ist u. a.

ej8 men Beileidsbrief Ludwigs zum Tode seines

Zeiten eigenhändiger Adresse vertreten. Aus

I; . i riedrichs d. Gr. nennen wir eine Reihe

11« 1 e f e n des großen Königs, sodann eine

'efphj interessanter 24 e, i g e n h ä ndl g e'.r

h Son Katharinas II. von Rußland an

i\an i I*aiil !• und sein6 Gattin. Aus dem Zeit-

<1 u r°leons nennen wir einen Brief Goethes

h ve 1 a n d, einen Brief von L a f a y e 111 e,

Fkin ?LP o 1 e o n selbst an die entthronte

iÜts t- Luise von Spanien. Die Zeit Bis-

'"T Zum Weltkrieg wird ebenfalls durch

M rr M« Dokumente repräsentiert. Wir nennen

»■'! i n uskript von Heine eine Urkunde von

lllll Dm Klipa n d I. von Österreich, besonders das

Phki®er Proklamation, die König

RIS Ve. , 1870 erließ, als er die französische

überschritt.

*

,,K*®fangreichen Katialog von fast 10 000 Num-

Tt.en« 1® und billige Bücher aus allen Wissen-

f'Ser hat unter Nr. 280 seiner Kataloge das

h-ti Antiquariat Bernh. Liebisch heraus-

Februar Nr, 6 vom 10, Februar 1929

,, der Durcharbeitung Gewicht gelegt,

icht sehr. ep^?rtet. da eine Fülle neuer Erkenntnisse

ist die .’f’linep Budwerken, die zum vertrauten Besitz der

, die an le'q g r n „n“ken-Sammlung gehören. Da erscheint

“n und LaV Götti armow-igur einer stehen-

f , „d s als riin1 Uil-v0.n w.ie&ands Vorgänger Kekule

hat un .rJtachtPt 6 o?.hoil;te seiner Erwerbungen mit Stolz

risches ‘Tnbar W- 15- mel, cl)arakterisiert die Figur, die

daß er ftildkals Aphrodite mit einer

1 vifl Fn4Se t z t «Tn V Snter ihrem etwas auf-

i V1C "'enio-pn" if U,ß e 6r?än'zt worden ist, als einen

h r e k I e l >etl , sen Reste origineller statuarischer Kunst.

1 auch f’fyer TT8 „ des 5- Jahrhunderts von einem Bild-

-h hei mallfbiupb s<-llaflen. der in Athen am Skulpturen-

ri- n I .V0)? Parthenon und Erechtheion auf der

etliche JA Wlis mitgearbeitet hat. — Und eine A p h r o ■

nd am StG8 q-J auch jene halblebensgroße Figur

n die *®chenv-u ‘.n 88 > die Originalarbeit eines grie-

liieht Künstlers., der wohl in Etrurien arbeitete.

, iKin a„„i!zu, lange nach Gebühr geschätzt wird in

r als die I e- “Uch der edle Frauenkopf, der ehemals

uarelle .jlt Kultstatue gehörte. Nach Blümels Urteil

lVlöTßen iwe!ner Zuweisung an die Kunst eines der

izvoiie PU d.« Meister ein genügender Anhalt. Und doch

fter und n U,, er Frauenkopf ein großes Kunstwerk vor

nd zeichnC'fCh61. 8 i?st einziger originaler Rest großer statu-

ziösen tv ’Jrlst des 4- Jahrhunderts von

Dir die Entwicklungsgeschichte grie-

Pine k unst,-

M de« A°n • rs stattliche Gruppe in dem neuen

t a h r „ i vUtiken-Kataloges nehmen die schönen

Ul ir t sr p; 1 e f s des 5- und des 4. Jahrhun-

rtchen * von ieuem Mädchen an, das aus einem

Gold sind 'bxena Vwas herausnehmen will, und von der

H a u o f m Men Ä , e,. ein. Figürchen in die Höhe hält, bis

«afrflhen ?*e‘lrfigurigen attischen Grabreliefs, die die

reue, J» Jtajt ues Abschiedes mit soviel vornehmer Ruhe

amburgs, 1 *■

dem Si*‘

Himmel J

uftigen Fat^. Zeitschriften

in. Haupt^- Zeitschrift „Belvedere“ enthält im ersten Heft

An gleich^jhen Jahrgangs eine Reihe von stiilkriti-

s Malers fiii„.7'* 1jIlz elunter suchungen. Hans

„..jt'äldp t-k den Nachweis, daß in einem Epitaph-

:ren ernt ! . tur Johannes Gens im Wiener DomheTren-

t a r p « Tk vom Meister des Albrecht-

ctolbmö11^ Von v?rIie8e’ dem Schöpfer des großen Flügel-

»SteilUD&hk 11 Klosterneuburg. — Wart Arslan glaubt das

• a t|S der ztaol° di Veneto um eine Madonna

Wircl i iirten ^nSa. del Clero. in Padua bereichern zu

Kunst a,,pig Suida lenkt die Aufmerksamkeit auf ein

die 400 DinU annfes Porträt von Tizian, ein Bildnis

6 dep01^^11 * Mons’or d’Aramont, welches kürzlich

Me. ^mpdung Trivulzio in Mailand erworben

Hör r röhlich - Bum sucht den „verwundeten

», frijJ venus“ aus der Londoner Wallace-Collec-

1 %rk 'a G i o r g i o n e zugesprochen, dann

Iteq w_.ues Sebastiano del Piombo angesehen, dem

it -.♦alM'fst,,1 Mr zurückzugeben. Endlich ergänzt Erwin

in-Mitm Bij*y die Untersuchungen Josef Müllers über

in haben Vt j *8 der Nürnberger Sebaldus-

ft liehe» b diesp durch Hinweis auf em weiteres Vorbild,

ildwerke zl1 «Unn-V® Untersuchungen werden durch gute Ab-

schreibung] n mustriert..

und die

ck angewiFi

len Kataloj-V Moderne Baukunst,

pitrßtl 3.S t

den Sk’1' Haiib^11 u a r h e f t von Wasmuths Monatsheften

oft beaftf11 stKUnsI bringt Aufsätze über: neue Bau-

Untersucli4r B " n,d W o h n u n g s p o 1 i t i k , S c h w e i -

ir attische Jh ® n z p ; + n 8 1 ’ £a M!1 0 n d ® r3 K °T 11! ‘

selbst früh«'' ’ s i t a te 11 u n g. W e 11 b e w e r b d e r U n i-

Währen»Plogradi.- Heidelberg. Das Heft, ist nut

wird hrinf-dK'estaf, ’s°hen Aufnahmen neuer Bauteil reich

us der kiffende v-' Mehrere von ihnen erreichen eine be-

sehen I5'- a®euen HPsUerische Höhe und geben der Dynamik

4 I a h r hlJsrs ei Baugedankens lebendigen Ausdruck. Be-

er nicht iihJkMgeVq Vb1l 8in? die Aufnahmen des M a g-

iedes Bildlchitol?+ ,1 Schlacht- und Viehhofes

iispnmsaale8lKs p s ,9öderitz) und des Breslauer Kauf-

S-immlungef^kiursa 'Architekt E. Mendelsohn). Der starke lie-

gt mit den F’ßt vo1®’ der in diesen Bauten gebannt ist,

ichen Sch«ffhter dl» vUr Wirkung, und erweckt bei dem Be-

ripKehP Auf« i vorstellun^ eines heransausenden Zuges,

t was (7,he!nah®6« der Neubauten aus Kaise?s-

’ beiden %kt- T? (Arehitekt: Hussong) und Zürich (Ar-

flern' HaefeW zeigen dagegen die dekorative Ruhe

ammlune fityäkkrwJ, icher. Wohnhäuser. Wie ein bizarrer

kurzer Zß’Jnischo„ springt der Ausstellungspavillon der

Stück hl1 Bn ^eitun'g förmlich aus dem Boden.

8 aus Mar»]. *

e s b ä r 11 *1

Diese c’er „ JaPar>ischer Ursprung

en und 11% nori|westamerikanischen Kunst?

lünm Vorzüglich illustrierten Januarheft der

w-, iil; kiii^.d Art“ stellt einer der tüchtigsten Kenner

1 bothp? der Nordwesit.-Amerikaner, L. Adam, eine

'enblick ii Se auf. die nicht ohne sensationellen Ein-

1S~1 ™Pe*, ra 111SK Er stellt etliche Masken der Kwa-

iftp dp« 5 JMh’p Mlda und Tlingit neben japa-

a B*t in6 aT a® k e m Eine gewisse Ähnlichkeit ist

nVpnapJ-'Afi r Zn« rede zu stellen. Ein allgemeiner kultu-

ckenden |lt üsammenhang läßt sich nicht leugnen, es be-

i«t mit lit-rJussna /!,'e äußere Möglichkeit eines direkten

. ”b man aber wirklich aus den immerhin

le Austu Analogien weitreichende Schlüsse ziehen

-■^'r, al man v°rläufig noch bezweifeln, um so

!lissm!s die stilkritische Vergleichung zu keinem

bt fmen Resultate in positivem Sinne führt.. Es

i^an n d°'.'b bei einer allgemeinen Analogie, aus

hetidp 2V6nigsten,s vorläufig, ebenso wenig weit-

’chim' “Ohlüsse ziehen kann, wie aus der Analogie

. dpr einer weetafrikanischen Maske der Balumbo

Gdpm a®. Schlüsse des Adamschen Aufsatzes ab-

ff Japanischen Kinderbild-Maske.

Die ,,attische Göttin *

In der ästhetisch wertenden Menschheit von

heute dämmert immer stärker die Einsicht auf,

dalj die primitiven Epochen des Kunst-

schaffens der Völker die höchsten sind. Die

Gesefee der Kunst — wir wissen, dafj es solche

geben muß, ohne sie zu kennen — scheinen

bei dem jugendlichen Volk einen reineren, un-

verdorbeneren und großartigen Ausdruck zu

finden. Das Intuitive, dem diese Kunst ent-

springt, wird später immer mehr durch die

Reflexion verdrängt, die langsam die primitive

Anschauung vergessen läßt. Die Sinnlichkeit

wird durch den Geist getötet. Die Kunst endet

schließlich schmählich im Akademischen. Die

griechische Kunst hat wie jede andere diesen

Weg durchgemacht. Vor ein paar Jahrzehnten

gab es nur wenige, die anderswo als in den

Hochkulfuren die Hauptleistungen des Kunst-

schaffens sahen. Die sogenannte primitive

Kunst galt nur als Vorbereitung für das, was

nachher gekommen ist. Noch vor etwa

150 Jahren konnte Lessing, einer der fein-

sinnigsten deutschen Köpfe, an der Hand eines

unbedeutenden, degenerierten Werkes des

späten Griechentums die Geseße der Plastik

den vielen anderen Dingen, die sie mir als

ein nichtantikes Werk erscheinen lassen, will

ich heute noch nicht reden. Aber rein an

dem anschaulichen Urteil ge-

messen, ist es doch ganz unmög-

lich, daß dasselbe Volk künst-

lerisch so hochwertige Dinge

einerseits und auf der anderen

Seite etwas so Minderwertiges

geschaffen hat wie diese Figur.

Es ist mir nicht möglich, mir vorzustellen, daß

es der Wissenschaft gelingen sollte, mich

davon zu überzeugen, daß diese Figur echt ist.

Ich kenne niemanden, vor dessen Urteil ich

Achtung habe, keinen Künstler, keinen Kunst-

historiker, keinen Kunsthändler, der, wenn er

audi nicht ein kategorisches „falsch“ aus-

gesprochen hat, nicht zumindest sein Be-

fremden über den ungriechischen und in jeder

Beziehung unantiken Ausdruck dieser Statue

gezeigt hat. Wenn die meisten von ihnen

auch nicht anders als durch das Mißbehagen,

das diese Figur in ihnen hervorruft, ihr Urteil

begründen können, so müßte die Zahl dieser

Gegner doch mindestens zu denken geben.

Die Feststellung stilkritischer Merkmale,

z. B. das archaisch weit geöffnete Auge, kann

nur dann zu einem Argument für die Echtheit

werden, wenn dieses Auge auch in seinen

übrigen Eigenschaften mit dem eines echten

Stückes übereinstimmt. Wenn dieses Auge

aber, wie das bei der attischen Göttin zu-

trifft, ohne Geist, Talent, Beobachtung, Ge-

schmack und Können gemacht ist, wenn es, wie

sich jeder nach unserer Abbildung überzeugen

kann, von ödester Leere und Ausdruckslosig-

keit ist, wird es uns nicht überzeugen, auch

wenn es noch so „archaisch" aufgerissen ist.

Selbst wenn die einzelnen Details in ihrer

äußeren Form viel mehr Übereinstimmung mit

bekannten Originalen zeigen würden, so müß-

ten wir doch durch die schematische, geistlose

Anordnung und Ausführung erkennen, daß sie

nichts mit der aus der Anschauung geborenen

Gestaltungskraft und mit der Meisterschaft der

frühgriechischen Künstler zu tun haben. Aber

ich gehe noch weiter. Selbst anatomische Feh-

ler lassen sich nicht mit Zirkel und Richtmaß

feststellen, auch sie müssen gefühlt werden.

Es ist zwar auffallend, daß z. B. die Beine der

Kopf einer Kore

von der Akropolis zu Athen

Töte de jeune fille

de VAcropole, Athenes

Die „attische Göttin“

Mädchen statue (Teil’anßicht)

von der Akropolis zu Athen

Statue de jeune fille (pattie)

de VAcropole, Athenes

in Form eines ästhetischen Glaubensbekennt-

nisses demonstrieren. Die Wissenschaft würde

wahrscheinlich heute noch auf einem ähnlichen

Standpunkt verharren, wenn nicht die Künstler

entdeckt hätten, daß die primitiven Leistungen

der kunstschaffenden Völker nicht nur eben-

bürtig mit dem Schaffen der Hochkulturen

sind, sondern sie vielleicht noch durch ihre Ur-

sprünglichkeit, ihre Sinnlichkeit und die Kraft

ihres Ausdrucks übertreffen. Es gibt wohl

kaum ein Volk, bei dem dies in so über-

zeugender Weise zutrifft, wie gerade das

griechische. Die plastischen Werke des grie-

chischen 6. Jahrhunderts können nur den be-

fremden, der sich von dem auf die Spätzeit

aufgebauten Kunstideal unserer Väter nicht

befreit hat.

Was die primitiven Statuen der Griechen

vor allem auszeichnet, ist ihre Eindrucksfähig-

keit und ihr sinnlicher Reiz. Ihre Götter-

statuen sind menschlicher als die Götter aller

anderen Völker. Die weiblichen Gottheiten

der frühen Griechen sind so entzückende Ge-

schöpfe, daß jeder dieses Volk um seinen

Olymp beneiden muß. Sie sind Mädchen aus

dem Volke, die in ihrer halbverdeckten Nackt-

heit, ihrer geschmackvollen Kleidung und

Wäsche, ihrem zierlichen Schmuck die Künstler

ihrer Zeit zu diesen Schöpfungen angeregt

haben. Selbst die primitivsten bekannten

Skulpturen der frühen Griechen tragen, ver-

glichen mit den Werken der Ägypter, der

Babylonier und Assyrier, alle Merkmale des

befreiten Menschentums, das den Grundzug

der griechischen Weltanschauung ausmacht.

*

Ich kehre jeßf wieder zu unserer attischen

Göttin zurück. Schon in meiner leßten Be-

sprechung habe ich hervorgehoben, daß die

attische Göttin in dem oben erwähnten Sinne

von allen mir bekannten Frauenstatuen des

6. Jahrhunderts abweicht.

Zu diesem Urteil bin ich nicht durch wissen-

schaftliche Studien, sondern rein durch die

Anschauung gelangt. Ich habe die attische

Göttin mit den frühen und frühesten grie-

chischen Bildwerken verglichen und gefunden,

daß sie mit Ausnahme einiger rein äußerlicher

Übereinstimmungen sich völlig von dem ent-

fernt, was die griechische Kunst uns in so

hohem Maße bietet. Es ist ganz ausge-

schlossen, daß ein plastisch so begabtes Volk

wie die Griechen, das im 6. Jahrhundert, also

in dem Jahrhundert, in dem die attische Göttin

auch entstanden sein soll, stilistisch und guali-

tativ so verschiedenartige Werke hervor-

gebracht haben soll, wie z. B. die beiden

attischen Figuren, deren Büsten ich heute im

Bilde zeige, und die strittige Figur der atti-

schen Göttin. Ich will vorläufig ganz von dem

Material absehen, aus dem unsere Attische

gemacht ist. Auch von ihrem Erhaltungszustand,

von ihrer Bemalung, von ihrer Patina und von

Es hat doch kein Mensch ein Interesse daran,

Figuren für falsch zu halten, die in unseren

Museen stehen. Wenn man es troßdem tut, so

muß doch eine greifbare Ursache dafür da

sein.

Im Grunde gibt es ja überhaupt keine Mög-

lichkeit, die Unechtheit eines Kunstgegen-

standes anders als durch sein Gefühl zu be-

weisen. Der Fall, der z. B. bei der Tiara des

Saitaphernes eingefroffen ist, wo sich der Fäl-

scher selbst gemeldet hat, ist sehr selten.

Ebenso wenig oft kommt es vor, daß man

einen Fälscher so gründlich kennen lernt, wie

den geschickten Dossena. Wenn man den Fa-

brikanten der falschen van Goghs nicht finden

und zum Geständnis bringen sollte, wird auch

hier ein Beweis für die Unechtheit dieser Bil-

der nur auf dem Wege der Anschauung zu

führen sein. — Physikalische und chemische

Hilfsmittel werden auch nur den überzeugen,

der schon vorher überzeugt war. — Genau so

geht es mit dem Beweis für die Echtheit der

Attischen. Nur liegt der Fall hier insofern ein

wenig anders, als man zur Bekräftigung seiner

Behauptung verschiedene andere Argumente,

u a. das der Provenienz, mit in die Wag-

schale werfen kann. Aber dieses Argument

wird nur überzeugen, wenn diese Provenienz

in einwandfreiester Weise beglaubigt ist. Es

ist übrigens durchaus nicht die Aufgabe derer,

die an der Göttin zweifeln, zu beweisen, daß

sie falsch ist, sondern die Aufgabe der Ge-

lehrten, die die Statue erworben haben, den

Nachweis zu bringen, daß sie echt ist. Jedoch

darf dieser Beweis nicht nach den bisher ge-

übten Methoden geführt werden.

Wenn heute jemand ein Bild malt, auf dem

irgendein Mann mit einem Turban drauf ist,

wenn er Rembrandtsches Clair obsceur ge-

schickt nachmacht und das Ganze mit einem

sogenannten Goldton versieht, kann man ein

solches Machwerk wegen einiger rein äußer-

licher Übereinstimmungen unmöglich deshalb

schon für einen echten Rembrandt halten.

Solche Bilder gibt es zu Tausenden, und nie-

mand gibt sich die Mühe, zu beweisen, daß

sie echt sind, mit Ausnahme vielleicht die

unglücklichen Besißer. Wenn Geheimrat Fried-

länder dieses oder jenes Bild für nicht echt

oder für eine Schülerarbeit erklärt, so sagt er

auch nicht, daß dieses oder jenes Merkmal mit

einem Meisterbild übereinstimmt, sondern, daß

dieses oder jenes nicht übereinstimmt. Wenn

man nicht die Eigenart des Meisters in dem

Werk sieht, nicht seine Hand, nicht sein Kön-

nen, so mögen die Teile, aus denen es auf-

gebaut ist, zehnmal dieselben sein, wie auf

einem Original, man wird doch niemals zu

einem die Echtheit bejahenden Urteil kommen.

Natürlich handelt es sich bei diesen Arbeiten,

besonders bei Schüler- oder Werkstaits-

arbeiten, oft um unwägbare Unterschiede, auf

die nur der jahre-, jahrzehntelang geschulte

Sinn reagiert.

„attischen“ Göttin um ein gutes Drittel kürzer

sind als die der anderen Statuen, aber diese

Verkürzung könnte durch die Proportionen des

Ganzen begründet sein und wäre damit kein

Argument gegen die Echtheit. Wir finden ein

solches bewußtes Verschieben der Körpermaße

in der Plastik fast aller primitiver Völker wie-

der, nur ist diese Tatsache dort in den Ge-

seßen der Plastik oder im Material begründet,

und das Abweichen von den natürlichen Pro-

portionen der Harmonie des Ganzen unterge-

ordnet. Dieser Fall trifft aber bei der Atti-

schen in keiner Weise zu. Es lag gar kein

Grund vor, gerade diese einzige Statue mit

so kurzen Beinen — die wir sonst nur bei der

griechischen Kleinplastik vorfinden — zu ver-

sehen. Was bei den Naturvölkern Zwang ist,

wirkt hier als störende Willkürlichkeit. Eben-

sowenig ist es zu verstehen, daß bei der

Göttin, die doch eine Frau sein soll, die weib-

lichen Geschlechtsmerkmale so vollkommen

unterdrückt sind. Selbst wenn man wissen-

schaftlich feststellen könnte, daß man aus be-

stimmten Gründen dieser Frau den Oberkörper

eines Mannes gegeben hat, daß man ihren Hals

in der unerguicklichsten Weise verlängert hat,

daß man sie mit einer Denkerstirn versehen

hat, um die ein Sokrates sie beneiden könnte,

daß sie von der oben erwähnten, im höchsten

Grade unerfreulichen Kurzbeinigkeit ist, daß

sie ein rundes Büchschen in der Hand zer-

drückt, das von der Wissenschaft allgemein als

Granatapfel gedeutet wird, daß sie ein Kostüm

an hat, das von einer Steifheit und Lang-

weiligkeit ist, die zum Himmel schreit, daß sie

auf dem Kopfe eine zylindrische unschöne

Müße hat, die die Disproportion des Ganzen

nur noch erhöht, selbst dann könnte keiner,

der mit offenen Augen die echte griechische

Plastik geschaut hat, dieses traurige Ensemble

für eine Arbeit der großartigen frühgriechi-

schen Bildhauer halten.

Wenn diese Figur echt wäre, so wäre das

nur ein Beweis dafür, und der einzige,

daß die im späteren VI. Jahrhundert hochbe-

gabten griechischen Bildhauer einige Jahrzehnte

vorher völlig talentlos waren. Daß dies nicht

wahr ist, weiß jeder, der sich mit der Kunst der

Völker beschäftigt hat. Der Weg, den die

Kunst der Griechen gegangen ist, liegt heute

klar vor uns. Abweichungen sind hier und

dort, wie bei jeder anderen Kunst, festzu-

stellen. Aber eine Abweichung von

der großen Linie, wie diese, kann

niemals irgendwo vorkommen. Die-

jenigen, die diese Göttin für echt halten, mögen

große archäologische Kenntnisse haben, aber

was zur Beurteilung von Kunst nötig ist, was

die Hauptvorbedingung dafür ist, geht ihnen

scheinbar ab. Denn sonst könnten sie

niemals dazu gekommen sein,

diese Statue für ein Werk der grie-

chisch-archaischen Kunst zu hal-

ten. WalterBondy