„Die Kunstauktion"

9

ter

Zweckmäßig konstruierter Leitern hat

Praschniker die Erforschung

?en aufgenommen und ist dabei

überraschenden Resultaten

'e großen antiken Baudenkmäler und

sturen werden vermutlich wieder

der Zer-

zeigt eine

die wieder-

. Teil ist noch an Ort und Stelle geblieben.

’M das die Metopen, mit denen man

bisher noch nicht eingehend beschäftigt

Mit

nun

der

zu

ge-

17 f, d •

,eZögernd hatte die Akademie dem

[L.?n Plan zugestimmt. Jeßt hieß es,

V^kipfen, jeßt sie überzeugen: unwider-

beweise herbeischaffen. „Sie erröten

diese weichen, empfindungslosen

ihrer früher unbestrittenen populären

«sw. intF

^^(Adas Werk „Parthenon-Studien“

‘ e_- Dr. B. Filser, Augsburg-Wien) höchst

17 Sijif'-Hiäß, in dem Prof. Dr. Camillo Prasch-

vollsr^tkr> jer soeben nach Jena berufene

vonl M Farius der Archäologie an der Deutschen

- vJ?sität in Prag, über seine Forschungen

eiiS-i^iL^en berichtet. Zwar hat Lord Elgin

jnit ^fZeit die Hauptteile der Parthenon-Bild-

F nach London entführt. Aber ein an-

jste*1

ohne

> der

Jas

ven seeIUMchsi hat sich für den fragmentarischen

■iträg® t'd der Metopenreihe eine neue plausible

jt, 'rUng ergeben. Man hat bisher an-

i. a- Dmen, daß die Türken an der vielfältigen

prung Schuld seien, da sie 1687 die ver-

pas tfe Burg beschossen. Nach den neuen

jtn’’ StAlsUchungen aber erscheint es wahrschein-

& bereits bei dem Umbau des 7. Jahr-

G.' Odieii eds, durch den der Tempel der Jungfrau

Qnstl«tS Jp in eine Kirche der Mutter Gottes ver-

größ®^ wurde, eine absichtliche Zerstörung

Te« Mopen vorgenommen worden ist. Da-

Mfernte man das Dach, um das Tempel-

mr rn*t einem Gewölbe einzudecken. Hier-

Zß'jpMte man ein Gerüst errichten, und dieses

inteiSjJot^l! es wird man sich auch bedient haben,

äfs?’,! v Zeugen des Heidentums zu zerstören,

ver war an der Hauptseife der Metopen.

h o’JpiJDstfront, besondere Veranlassung, weil

fer»ftÄ'e Götter der Antike dargestellt waren.

’renh'1’.'^^hiker weist nach, daß dort die

mdertf 'Menkämpfe das Thema bildeten,

u. a' jr Götter als Bezwinger der urtümlichen

JA die in den Giganten verkörpert waren.

E- Ji Metopen dieser Tempelseite sind zu

einheitlichen Zyklus zusammengefaßt, in

Iifebehil,1j^r allen Göttern des Olymp als Kämp-

,u j’od'T'l '^er Wagenlenkern begegnen.

üneq,fjiwressanter noch ist die Deutung, die der

l’-s<r JL Ji r für die Nordseite gefunden hat, auf

eiSe ’ Fsonders viel zerstört ist. Auf der einen

dieser Reihe zeigt das Relief den

f ¥r,9°tt, wie er seinen Wagen besteigt, —

'* anderen Seite reitet die Mondgöttin

Bud®’ Swern Pferde abwärts. Zwischen beiden

jrs^f-Äi^n aber breiteten die Metopen ein

ich rhlj’’'sches Gesamtbild in vielen Einzel-

»ZotT aus: die Nacht

ließ?’« Vn 9 von Hion. So

bet V> wie Menelaos auf

!eiti',lr’ Ekrie Helena eindringt, die von Pallas

i —

ner’liv 9e> gelangt er zu seinem Wagen.

l‘e man seine Hände küßte, küßt man

'ud’ Pferde. Man steht auf den Rädern

'Iobe’ A pen und fahrt 'ha endlich bis zu jenem

I ih'1 akHause ’n der Rue de Beaune, durch

peP’ ßt*'.-' Packeln erhellte Nacht.

sd1Cli1 »Li Wochen später holt ihn die Akademie

t-ouvre. Zuerst spricht der Abbe de

def iwi^r'n Mohaire, von Wert und Würde der

x ,ni* Feuer und Hingabe, als wäre er

-ne‘fllk'h. und nicht über achtzig. Man muß

1,(5 uJLe*chern, sagte er: „Unsere Sprache ist

Bettlerin, man muß ihr Almosen

feil ^'4 f*ider ihren Willen.“ Ich habe noch

ne r ihr Institut getan; deshalb schlage

e“, fik" das Dictionnaire zu reformieren, das

Ma*1 |Pl Schämender Unzulänglichkeit ist, er-

in d ohne etymologische Begründungen.

nia11 nach zehn Tagen erscheint er

lUP^al'Tlr^1 9enau ausgearbeiteten Plan, den

et1 und dessen Annahme er beharr-

icld ? kuert. Wie erstaunte die Versammlung

a11 PW?ds Seigneurs, als er von jedem die

voK^li1!1 r üng eines Buchstabens verlangte.

läjäCf!k°hes Alter erlaubt mir nicht mehr als

pd Handlung des Buchstabens A. An Ihnen

Herren, dem Instrument der Ge-

eßl |5 und Freiheit, der Sprache, in der

ndAoCen> in der wir fühlen, dauernde Form

1 1r zu geben.“ Man erhebt sich. Der

da* de Castellux dankt im Namen der

■rd^f/^V Doch der kritischste Kopf jener

d jijV.ht ironisch im Namen des — — —

vör[ n m:

I

.!• Weil sie schwerer zugänglich sind,

tri >,-1 — i-„x—— i

-Wf

Wel’fDus

g’Wlf'r,

A“

iberjx^' Hl’ Nr. 39 vom 29. September 1929

^^Parthenon-Reliefs

eine neue Interpretation

«len ^jjjrh einer Zeit der Ablehnung alles

r |U^- ' | n’ was als klassisch und klassizistisch

einer Pj® scheint langsam eine neue Woge der

. b r a o jdMhie für die Antike Europa zu über-

aus Ej P- In der modernsten Kunst ist nach dem

,utin®nil ^HÜsctien Überschwang die Tendenz der

^4). -"jw'-11 Ausgeglichenheit wieder beliebt. Und

rahrh°S( sonst zwingt die einfache Notdurft des

' t'gn'il eijllls zur reflektierenden Überlegung und

tnrl'ln't>iretonung der Klarheit, Sicherheit usw., —

verze^"jj:f Kategorien, die in klassisch tendieren-

Werken ausschlaggebend sind oder doch

rnitsprcchen. Es bleibe dahingestellt,

i’AnÄr'e Kunst unserer Zeit aus dieser Ein-

viele»ijfPhg wirklich Nußbringendes erreicht hat.

^lem der Archäologie, zugute. Und

oi“ | hier können wir ein wachsendes

„• p pUmsinieresse für die Fragen, welche

j pätike betreffen, fesfstellen, — der große

l’ter Njjj« .9 der Hundertjahrfeier des Deutschen

SP® geologischen Instituts (vgl. unsere Nr. 17)

urg l)49ti l?®fär lehrreich-

am

i 18 <’^i>,l l'irer werden, nachdem man sie eine Zeit-

nZ iS Zugunsten der Gotik, des Barock usw.

1 moÜeM ihrer früher unbestrittenen populären

usw. jutPig hat verdrängen wollen. Da erscheint

jcj /-vi li P /la - -- ■ . rf-v ■ i ■ z/

r e .n6

in dem Prof. Dr. Camillo Prasch-

vollsr^tler, der soeben nach Jena berufene

Idies i” V^rius der Archäologie an der Deutschen

.Seifet in Prag, über seine Forschungen

Zwar hat Lord Elgin

i’Au<

* 1 '* ** i *v—r i 1 x ui) iiiivj v.i i vi v-o i— 11 iV/i ii livi i.

ck is w^rlich kommt sie mehr der Wissenschaft,

n G?l/

r- :

e den ä

\ _ <11

Athene geschüßt wird. Oder es entsteigen

Griechen ihren Schiffen, von denen nur der

Hintersteven angegeben ist. Oder Aeneas

flieht mit seinem Vater und mit seinem Sohn

aus dem zerstörten Troja. — Die Erzählung

der mordlustigen Nacht der Eroberung voll-

zog sich auf 20 Platten, — von ihnen sind

nur wenige Trümmer erhalten.

Neues Licht fällt von den Forschungen

Praschnikers auf den Bildhauer der

Reliefs. Seit dem Altertum galt Phidias als

der Plastiker des Parthenon. Im 19. Jahr-

hundert bezweifelte man seine Autorschaft

und wollte ihm nur die Oberleitung des großen

Ateliers zugestehen, aus dem der ganze

plastische Schmuck des Parthenon hervor-

und das Götterbild der Athene großartig zu-

sammengefaßt sind und in welcher sie eine

lebendige Rolle spielen.

Ein Prozeß um eine

Gutenberg - Bibel

Bekanntlich hat der New Yorker Amateur-

Marchand Dr. Vollbehr die 42zeilige Gutenberg-

Bibel des Stiftes St. Paul in Österreich für

angeblich 250 000 Dollar gekauft, auch eine

Anzahlung geleistet, aber schließlich die Bibel

nicht abgenommen. Die Anzahlung ist dann

verfallen, da Dr. Vollbehr in Amerika keinen

Abnehmer für die Bibel finden konnte, so daß

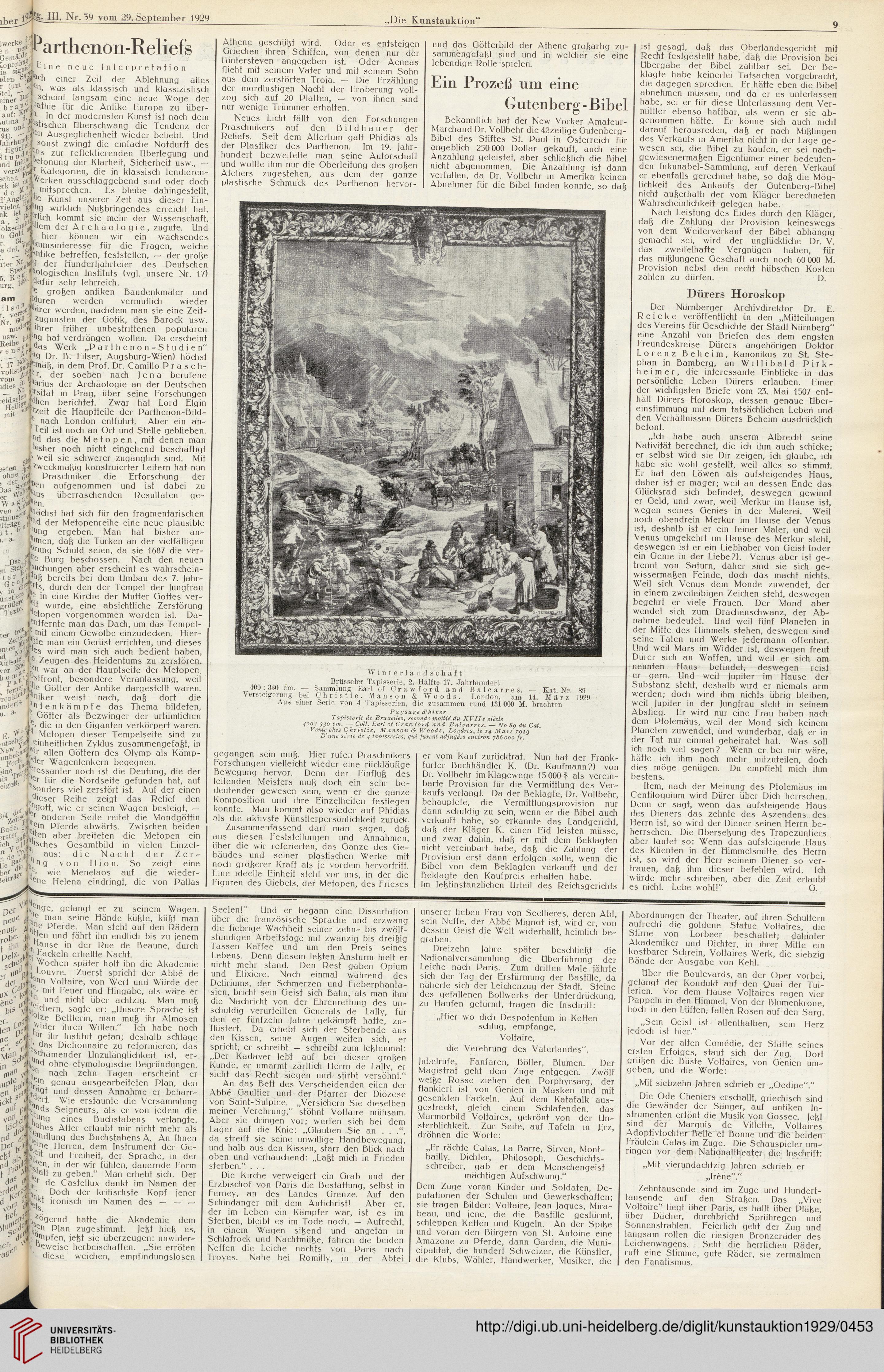

Winter land scliaft

Brüsseler Tapisserie, 2. Hälfte 17. Jahrhundert

400 : 330 cm. — Sammlung Earl of Crawf ord and Balcarres. — Kat. Nr. 89

Versteigerung bei Chris tie, Manson & Woods, London, am 14. März 1929

Aus einer Serie von 4 Tapisserien, die zusammen rund 131 000 M. brachten

Paysage d'hiver

Tapisserie de Bruxelles, second; moitit du XVIIe siecle

400 : 330 cm. — Coll. Earl of Crawford and Balcarres. — No 89 du Cat.

Vente chez C hristie, Manson & Woods, Londres, le 14 Mars 1929

D'une Serie de 4 tapisseries, qui furent adjugees environ 786000 fr.

gegangen sein muß. Hier rufen Praschnikers

Forschungen vielleicht wieder eine rückläufige

Bewegung hervor. Denn der Einfluß des

leitenden Meisters muß doch ein sehr be-

deutender gewesen sein, wenn er die ganze

Komposition und ihre Einzelheiten fesflegen

konnte. Man kommt also wieder auf Phidias

als die aktivste Künstlerpersönlichkeit zurück

Zusammenfassend darf man sagen, daß

aus diesen I?eststellungen und Annahmen,

über die wir referierten, das Ganze des Ge-

bäudes und seiner plastischen Werke mit

noch größerer Kraft als je vordem hervortritt.

Eine ideelle Einheit steht vor uns, in der die

Figuren des Giebels, der Metopen, des Frieses

er vom Kauf zurücktrat. Nun hat der Frank-

furter Buchhändler K. (Dr. Kaufmann?) von

Dr. Vollbehr im Klagewege 15 000$ als verein-

barte Provision für die Vermittlung des Ver-

kaufs verlangt. Da der Beklagte, Dr. Vollbehr,

behauptete, die Vermittlungsprovision nur

dann schuldig zu sein, wenn er die Bibel auch

verkauft habe, so erkannte das Landgericht,

daß der Kläger K. einen Eid leisten müsse,

und zwar dahin, daß er mit dem Beklagten

nicht vereinbart habe, daß die Zahlung der

Provision erst dann erfolgen solle, wenn die

Bibel von dem Beklagten verkauft und der

Beklagte den Kaufpreis erhalten habe.

Im leßtinstanzlichen Urteil des Reichsgerichts

ist gesagt, daß das Oberlandesgerichf mit

Recht festgestellt habe, daß die Provision bei

Übergabe der Bibel zahlbar sei. Der Be-

klagte habe keinerlei Tatsachen vorgebracht,

die dagegen sprechen. Er hätte eben die Bibel

abnehmen müssen, und da er es unterlassen

habe, sei er für diese Unterlassung dem Ver-

mittler ebenso haftbar, als wenn er sie ab-

genommen hätte. Er könne sich auch nicht

darauf herausreden, daß er nach Mißlingen

des Verkaufs in Amerika nicht in der Lage ge-

wesen sei, die Bibel zu kaufen, er sei nach-

gewiesenermaßen Eigentümer einer bedeuten-

den Inkunabel-Sammlung, auf deren Verkauf

er ebenfalls gerechnet habe, so daß die Mög-

lichkeit des Ankaufs der Gutenberg-Bibel

nicht außerhalb der vom Kläger berechneten

Wahrscheinlichkeit gelegen habe.

Nach Leistung des Eides durch den Kläger,

daß die Zahlung der Provision keineswegs

von dem Weiterverkauf der Bibel abhängig

gemacht sei, wird der unglückliche Dr. V.

das zweifelhafte Vergnügen haben, für

das mißlungene Geschäft auch noch 60 000 M.

Provision nebst den recht hübschen Kosten

zahlen zu dürfen. D.

Dürers Horoskop

Der Nürnberger Archivdirektor Dr. E.

Reicke veröffentlicht in den „Mitteilungen

des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg“

eine Anzahl von Briefen des dem engsten

Freundeskreise Dürers angehörigen Doktor

Lorenz Beheim, Kanonikus zu St. Ste-

phan in Bamberg, an Willibald Pirk-

heimer, die interessante Einblicke in das

persönliche Leben Dürers erlauben. Einer

der wichtigsten Briefe vom 23. Mai 1507 ent-

hält Dürers Horoskop, dessen genaue Über-

einstimmung mit dem tatsächlichen Leben und

den Verhältnissen Dürers Beheim ausdrücklich

betont.

„Ich habe auch unserm Albrecht seine

Nativität berechnet, die ich ihm auch schicke;

er selbst wird sie Dir zeigen, ich glaube, ich

habe sie wohl gestellt, weil alles so stimmt.

Er hat den Löwen als aufsteigendes Haus,

daher ist er mager; weil an dessen Ende das

Glücksrad sich befindet, deswegen gewinnt

er Geld, und zwar, weil Merkur im Hause ist,

wegen seines Genies in der Malerei. Weil

noch obendrein Merkur im Hause der Venus

ist, deshalb ist er ein feiner Maler, und weil

Venus umgekehrt im Hause des Merkur steht,

deswegen ist er ein Liebhaber von Geist (oder

ein Genie in der Liebe?). Venus aber ist ge-

trennt von Saturn, daher sind sie sich ge-

wissermaßen Feinde, doch das macht nichts.

Weil sich Venus dem Monde zuwendet, der

in einem zweileibigen Zeichen steht, deswegen

begehrt er viele Frauen. Der Mond aber

wendet sich zum Drachenschwanz, der Ab-

nahme bedeutet. Und weil fünf Planeten in

der Mitte des Himmels stehen, deswegen sind

seine Taten und Werke jedermann offenbar.

Und weil Mars im Widder ist, deswegen freut

Dürer sich an Waffen, und weil er sich am

neunten Haus befindet, deswegen reist

er gern. Und weil Jupiter im Hause der

Substanz steht, deshalb wird er niemals arm

werden; doch wird ihm nichts übrig bleiben,

weil Jupiter in der Jungfrau steht in seinem

Abstieg. Er wird nur eine Frau haben nach

dem Ptolemäus, weil der Mond sich keinem

Planeten zuwendet, und wunderbar, daß er in

der Tat nur einmal geheiratet hat. Was soll

ich noch viel sagen? Wenn er bei mir wäre,

hätte ich ihm noch mehr mitzuteilen, doch

dies möge genügen. Du empfiehl mich ihm

bestens.

Item, nach der Meinung des Ptolemäus im

Centiloguium wird Dürer über Dich herrschen.

Denn er sagt, wenn das aufsteigende Haus

des Dieners das zehnte des Aszendens des

Herrn ist, so wird der Diener seinen Herrn be-

herrschen. Die Uberseßung des Trapezuntiers

aber lautet so: Wenn das aufsteigende Haus

des Klienten in der Himmelsmitte des Herrn

ist, so wird der Herr seinem Diener so ver-

trauen, daß ihm dieser befehlen wird. Ich

würde mehr schreiben, aber die Zeit erlaubt

es nicht. Lebe wohl!“ G.

Seelen!“ Und er begann eine Dissertation

über die französische Sprache und erzwang

die fiebrige Wachheit seiner zehn- bis zwölf-

stündigen Arbeitstage mit zwanzig bis dreißig

Tassen Kaffee und um den Preis seines

Lebens. Denn diesem ießten Ansturm hielt er

nicht mehr stand. Den Rest gaben Opium

und Elixiere. Noch einmal während des

Deliriums, der Schmerzen und Fieberphanta-

sien, bricht sein Geist sich Bahn, als man ihm

die Nachricht von der Ehrenrettung des un-

schuldig verurteilten Generals de Lally, für

den er fünfzehn Jahre gekämpft hatte, zu-

flüstert. Da erhebt sich der Sterbende aus

den Kissen, seine Augen weiten sich, er

spricht, er schreibt — schreibt zum leßtenmal:

„Der Kadaver lebt auf bei dieser großen

Kunde, er umarmt zärtlich Herrn de La|ly, er

sieht das Recht siegen und stirbt versöhnt."

An das Bett des Verscheidenden eilen der

Abbe Gaultier und der Pfarrer der Diözese

von Saint-Sulpice. „Versichern Sie dieselben

meiner Verehrung,“ stöhnt Voltaire mühsam.

Aber sie dringen vor; werfen sich bei dem

Lager auf die Knie: „Glauben Sie an . . .“,

da streift sie seine unwillige Handbewegung,

und halb aus den Kissen, starr den Blick nach

oben und verhauchend: „Laßt mich in Frieden

sterben.“ . . .

Die Kirche verweigert ein Grab und der

Erzbischof von Paris die Bestattung, selbst in

Ferney, an des Landes Grenze. Auf den

Schindanger mit dem Antichrist! Aber er,

der im Leben ein Kämpfer war, ist es im

Sterben, bleibt es im Tode noch. — Aufrecht,

in einem Wagen sißend und angetan in

Schlafrock und Nachtmüße, fahren die beiden

Neffen die Leiche nachts von Paris nach

Troyes. Nahe bei Romilly, in der Abtei

unserer lieben Frau von Scellieres, deren Abt,

sein Neffe, der Abbe Mignot ist, wird er, von

dessen Geist die Welt widerhallt, heimlich be-

graben.

Dreizehn Jahre später beschließt die

Nationalversammlung die Überführung der

Leiche nach Paris. Zum dritten Male jährte

sich der Tag der Erstürmung der Bastille, da

näherte sich der Leichenzug der Stadt. Steine

des gefallenen Bollwerks der Unterdrückung,

zu Haufen getürmt, tragen die Inschrift:

„Hier wo dich Despotentum in Ketten

schlug, empfange,

Voltaire,

die Verehrung des Vaterlandes".

Jubelrufe, Fanfaren, Böller, Blumen. Der

Magistrat geht dem Zuge entgegen. Zwölf

weiße Rosse ziehen den Porphyrsarg, der

flankiert ist von Genien in Masken und mit

gesenkten Fackeln. Auf dem Katafalk aus-

gestreckt, gleich einem Schlafenden, das

Marmorbild Voltaires, gekrönt von der Un-

sterblichkeit. Zur Seite, auf Tafeln in Erz,

dröhnen die Worte:

„Er rächte Calas, La Barre, Sirven, Mont-

bailly. Dichter, Philosoph, Geschichts-

schreiber, gab er dem Menschengeist

mächtigen Aufschwung.“

Dem Zuge voran Kinder und Soldaten, De-

putationen der Schulen und Gewerkschaften;

sie tragen Bilder: Voltaire, Jean Jagues, Mira-

beau, und jene, die die Bastille gestürmt,

schleppen Ketten und Kugeln. An der Spiße

und voran den Bürgern von St. Antoine eine

Amazone zu Pferde, dann Garden, die Muni-

cipalität, die hundert Schweizer, die Künstler,

die Klubs, Wähler, Handwerker, Musiker, die

Abordnungen der Theater, auf ihren Schultern

aufrecht die goldene Statue Voltaires, die

Stirne von Lorbeer beschattet; dahinter

Akademiker und Dichter, in ihrer Mitie ein

kostbarer Schrein, Voltaires Werk, die siebzig

Bände der Ausgabe von Kehl.

über die Boulevards, an der Oper vorbei,

gelangt der Kondukt auf den Quai der Tui-

Ierien. Vor dem Hause Voltaires ragen vier

Pappeln in den Himmel. Von der Blumenkrone,

hoch in den Lüften, fallen Rosen auf den Sarg.

„Sein Geist ist allenthalben, sein Herz

jedoch ist hier.“

Vor der alten Comedie, der Stätte seines

ersten Erfolges, staut sich der Zug. Dort

grüßen die Büste Voltaires, von Genien um-

geben, und die Worte:

„Mit siebzehn Jahren schrieb er „Oedipe“.“

Die Ode Cheniers erschallt, griechisch sind

die Gewänder der Sänger, auf antiken In-

strumenten ertönt die Musik von Gossec. Jeßt

sind der Marguis de Villette, Voltaires

Adoptivtochter Belle et Bonne und die beiden

Fräulein Calas im Zuge. Die Schauspieler um-

ringen vor dem Nationaltheater die Inschrift:

„Mit vierundachtzig Jahren schrieb er

„Irene“."

Zehntausende sind im Zuge und Hundert-

tausende auf den Straßen. Das „Vive

Voltaire“ liegt über Paris, es hallt über Pläße,

über Dächer, durchbricht Sprühregen und

Sonnenstrahlen. Feierlich geht der Zug und

langsam rollen die riesigen Bronzeräder des

Leichenwagens. Seht die herrlichen Räder,

ruft eine Stimme, gute Räder, sie zermalmen

den Fanatismus.

9

ter

Zweckmäßig konstruierter Leitern hat

Praschniker die Erforschung

?en aufgenommen und ist dabei

überraschenden Resultaten

'e großen antiken Baudenkmäler und

sturen werden vermutlich wieder

der Zer-

zeigt eine

die wieder-

. Teil ist noch an Ort und Stelle geblieben.

’M das die Metopen, mit denen man

bisher noch nicht eingehend beschäftigt

Mit

nun

der

zu

ge-

17 f, d •

,eZögernd hatte die Akademie dem

[L.?n Plan zugestimmt. Jeßt hieß es,

V^kipfen, jeßt sie überzeugen: unwider-

beweise herbeischaffen. „Sie erröten

diese weichen, empfindungslosen

ihrer früher unbestrittenen populären

«sw. intF

^^(Adas Werk „Parthenon-Studien“

‘ e_- Dr. B. Filser, Augsburg-Wien) höchst

17 Sijif'-Hiäß, in dem Prof. Dr. Camillo Prasch-

vollsr^tkr> jer soeben nach Jena berufene

vonl M Farius der Archäologie an der Deutschen

- vJ?sität in Prag, über seine Forschungen

eiiS-i^iL^en berichtet. Zwar hat Lord Elgin

jnit ^fZeit die Hauptteile der Parthenon-Bild-

F nach London entführt. Aber ein an-

jste*1

ohne

> der

Jas

ven seeIUMchsi hat sich für den fragmentarischen

■iträg® t'd der Metopenreihe eine neue plausible

jt, 'rUng ergeben. Man hat bisher an-

i. a- Dmen, daß die Türken an der vielfältigen

prung Schuld seien, da sie 1687 die ver-

pas tfe Burg beschossen. Nach den neuen

jtn’’ StAlsUchungen aber erscheint es wahrschein-

& bereits bei dem Umbau des 7. Jahr-

G.' Odieii eds, durch den der Tempel der Jungfrau

Qnstl«tS Jp in eine Kirche der Mutter Gottes ver-

größ®^ wurde, eine absichtliche Zerstörung

Te« Mopen vorgenommen worden ist. Da-

Mfernte man das Dach, um das Tempel-

mr rn*t einem Gewölbe einzudecken. Hier-

Zß'jpMte man ein Gerüst errichten, und dieses

inteiSjJot^l! es wird man sich auch bedient haben,

äfs?’,! v Zeugen des Heidentums zu zerstören,

ver war an der Hauptseife der Metopen.

h o’JpiJDstfront, besondere Veranlassung, weil

fer»ftÄ'e Götter der Antike dargestellt waren.

’renh'1’.'^^hiker weist nach, daß dort die

mdertf 'Menkämpfe das Thema bildeten,

u. a' jr Götter als Bezwinger der urtümlichen

JA die in den Giganten verkörpert waren.

E- Ji Metopen dieser Tempelseite sind zu

einheitlichen Zyklus zusammengefaßt, in

Iifebehil,1j^r allen Göttern des Olymp als Kämp-

,u j’od'T'l '^er Wagenlenkern begegnen.

üneq,fjiwressanter noch ist die Deutung, die der

l’-s<r JL Ji r für die Nordseite gefunden hat, auf

eiSe ’ Fsonders viel zerstört ist. Auf der einen

dieser Reihe zeigt das Relief den

f ¥r,9°tt, wie er seinen Wagen besteigt, —

'* anderen Seite reitet die Mondgöttin

Bud®’ Swern Pferde abwärts. Zwischen beiden

jrs^f-Äi^n aber breiteten die Metopen ein

ich rhlj’’'sches Gesamtbild in vielen Einzel-

»ZotT aus: die Nacht

ließ?’« Vn 9 von Hion. So

bet V> wie Menelaos auf

!eiti',lr’ Ekrie Helena eindringt, die von Pallas

i —

ner’liv 9e> gelangt er zu seinem Wagen.

l‘e man seine Hände küßte, küßt man

'ud’ Pferde. Man steht auf den Rädern

'Iobe’ A pen und fahrt 'ha endlich bis zu jenem

I ih'1 akHause ’n der Rue de Beaune, durch

peP’ ßt*'.-' Packeln erhellte Nacht.

sd1Cli1 »Li Wochen später holt ihn die Akademie

t-ouvre. Zuerst spricht der Abbe de

def iwi^r'n Mohaire, von Wert und Würde der

x ,ni* Feuer und Hingabe, als wäre er

-ne‘fllk'h. und nicht über achtzig. Man muß

1,(5 uJLe*chern, sagte er: „Unsere Sprache ist

Bettlerin, man muß ihr Almosen

feil ^'4 f*ider ihren Willen.“ Ich habe noch

ne r ihr Institut getan; deshalb schlage

e“, fik" das Dictionnaire zu reformieren, das

Ma*1 |Pl Schämender Unzulänglichkeit ist, er-

in d ohne etymologische Begründungen.

nia11 nach zehn Tagen erscheint er

lUP^al'Tlr^1 9enau ausgearbeiteten Plan, den

et1 und dessen Annahme er beharr-

icld ? kuert. Wie erstaunte die Versammlung

a11 PW?ds Seigneurs, als er von jedem die

voK^li1!1 r üng eines Buchstabens verlangte.

läjäCf!k°hes Alter erlaubt mir nicht mehr als

pd Handlung des Buchstabens A. An Ihnen

Herren, dem Instrument der Ge-

eßl |5 und Freiheit, der Sprache, in der

ndAoCen> in der wir fühlen, dauernde Form

1 1r zu geben.“ Man erhebt sich. Der

da* de Castellux dankt im Namen der

■rd^f/^V Doch der kritischste Kopf jener

d jijV.ht ironisch im Namen des — — —

vör[ n m:

I

.!• Weil sie schwerer zugänglich sind,

tri >,-1 — i-„x—— i

-Wf

Wel’fDus

g’Wlf'r,

A“

iberjx^' Hl’ Nr. 39 vom 29. September 1929

^^Parthenon-Reliefs

eine neue Interpretation

«len ^jjjrh einer Zeit der Ablehnung alles

r |U^- ' | n’ was als klassisch und klassizistisch

einer Pj® scheint langsam eine neue Woge der

. b r a o jdMhie für die Antike Europa zu über-

aus Ej P- In der modernsten Kunst ist nach dem

,utin®nil ^HÜsctien Überschwang die Tendenz der

^4). -"jw'-11 Ausgeglichenheit wieder beliebt. Und

rahrh°S( sonst zwingt die einfache Notdurft des

' t'gn'il eijllls zur reflektierenden Überlegung und

tnrl'ln't>iretonung der Klarheit, Sicherheit usw., —

verze^"jj:f Kategorien, die in klassisch tendieren-

Werken ausschlaggebend sind oder doch

rnitsprcchen. Es bleibe dahingestellt,

i’AnÄr'e Kunst unserer Zeit aus dieser Ein-

viele»ijfPhg wirklich Nußbringendes erreicht hat.

^lem der Archäologie, zugute. Und

oi“ | hier können wir ein wachsendes

„• p pUmsinieresse für die Fragen, welche

j pätike betreffen, fesfstellen, — der große

l’ter Njjj« .9 der Hundertjahrfeier des Deutschen

SP® geologischen Instituts (vgl. unsere Nr. 17)

urg l)49ti l?®fär lehrreich-

am

i 18 <’^i>,l l'irer werden, nachdem man sie eine Zeit-

nZ iS Zugunsten der Gotik, des Barock usw.

1 moÜeM ihrer früher unbestrittenen populären

usw. jutPig hat verdrängen wollen. Da erscheint

jcj /-vi li P /la - -- ■ . rf-v ■ i ■ z/

r e .n6

in dem Prof. Dr. Camillo Prasch-

vollsr^tler, der soeben nach Jena berufene

Idies i” V^rius der Archäologie an der Deutschen

.Seifet in Prag, über seine Forschungen

Zwar hat Lord Elgin

i’Au<

* 1 '* ** i *v—r i 1 x ui) iiiivj v.i i vi v-o i— 11 iV/i ii livi i.

ck is w^rlich kommt sie mehr der Wissenschaft,

n G?l/

r- :

e den ä

\ _ <11

Athene geschüßt wird. Oder es entsteigen

Griechen ihren Schiffen, von denen nur der

Hintersteven angegeben ist. Oder Aeneas

flieht mit seinem Vater und mit seinem Sohn

aus dem zerstörten Troja. — Die Erzählung

der mordlustigen Nacht der Eroberung voll-

zog sich auf 20 Platten, — von ihnen sind

nur wenige Trümmer erhalten.

Neues Licht fällt von den Forschungen

Praschnikers auf den Bildhauer der

Reliefs. Seit dem Altertum galt Phidias als

der Plastiker des Parthenon. Im 19. Jahr-

hundert bezweifelte man seine Autorschaft

und wollte ihm nur die Oberleitung des großen

Ateliers zugestehen, aus dem der ganze

plastische Schmuck des Parthenon hervor-

und das Götterbild der Athene großartig zu-

sammengefaßt sind und in welcher sie eine

lebendige Rolle spielen.

Ein Prozeß um eine

Gutenberg - Bibel

Bekanntlich hat der New Yorker Amateur-

Marchand Dr. Vollbehr die 42zeilige Gutenberg-

Bibel des Stiftes St. Paul in Österreich für

angeblich 250 000 Dollar gekauft, auch eine

Anzahlung geleistet, aber schließlich die Bibel

nicht abgenommen. Die Anzahlung ist dann

verfallen, da Dr. Vollbehr in Amerika keinen

Abnehmer für die Bibel finden konnte, so daß

Winter land scliaft

Brüsseler Tapisserie, 2. Hälfte 17. Jahrhundert

400 : 330 cm. — Sammlung Earl of Crawf ord and Balcarres. — Kat. Nr. 89

Versteigerung bei Chris tie, Manson & Woods, London, am 14. März 1929

Aus einer Serie von 4 Tapisserien, die zusammen rund 131 000 M. brachten

Paysage d'hiver

Tapisserie de Bruxelles, second; moitit du XVIIe siecle

400 : 330 cm. — Coll. Earl of Crawford and Balcarres. — No 89 du Cat.

Vente chez C hristie, Manson & Woods, Londres, le 14 Mars 1929

D'une Serie de 4 tapisseries, qui furent adjugees environ 786000 fr.

gegangen sein muß. Hier rufen Praschnikers

Forschungen vielleicht wieder eine rückläufige

Bewegung hervor. Denn der Einfluß des

leitenden Meisters muß doch ein sehr be-

deutender gewesen sein, wenn er die ganze

Komposition und ihre Einzelheiten fesflegen

konnte. Man kommt also wieder auf Phidias

als die aktivste Künstlerpersönlichkeit zurück

Zusammenfassend darf man sagen, daß

aus diesen I?eststellungen und Annahmen,

über die wir referierten, das Ganze des Ge-

bäudes und seiner plastischen Werke mit

noch größerer Kraft als je vordem hervortritt.

Eine ideelle Einheit steht vor uns, in der die

Figuren des Giebels, der Metopen, des Frieses

er vom Kauf zurücktrat. Nun hat der Frank-

furter Buchhändler K. (Dr. Kaufmann?) von

Dr. Vollbehr im Klagewege 15 000$ als verein-

barte Provision für die Vermittlung des Ver-

kaufs verlangt. Da der Beklagte, Dr. Vollbehr,

behauptete, die Vermittlungsprovision nur

dann schuldig zu sein, wenn er die Bibel auch

verkauft habe, so erkannte das Landgericht,

daß der Kläger K. einen Eid leisten müsse,

und zwar dahin, daß er mit dem Beklagten

nicht vereinbart habe, daß die Zahlung der

Provision erst dann erfolgen solle, wenn die

Bibel von dem Beklagten verkauft und der

Beklagte den Kaufpreis erhalten habe.

Im leßtinstanzlichen Urteil des Reichsgerichts

ist gesagt, daß das Oberlandesgerichf mit

Recht festgestellt habe, daß die Provision bei

Übergabe der Bibel zahlbar sei. Der Be-

klagte habe keinerlei Tatsachen vorgebracht,

die dagegen sprechen. Er hätte eben die Bibel

abnehmen müssen, und da er es unterlassen

habe, sei er für diese Unterlassung dem Ver-

mittler ebenso haftbar, als wenn er sie ab-

genommen hätte. Er könne sich auch nicht

darauf herausreden, daß er nach Mißlingen

des Verkaufs in Amerika nicht in der Lage ge-

wesen sei, die Bibel zu kaufen, er sei nach-

gewiesenermaßen Eigentümer einer bedeuten-

den Inkunabel-Sammlung, auf deren Verkauf

er ebenfalls gerechnet habe, so daß die Mög-

lichkeit des Ankaufs der Gutenberg-Bibel

nicht außerhalb der vom Kläger berechneten

Wahrscheinlichkeit gelegen habe.

Nach Leistung des Eides durch den Kläger,

daß die Zahlung der Provision keineswegs

von dem Weiterverkauf der Bibel abhängig

gemacht sei, wird der unglückliche Dr. V.

das zweifelhafte Vergnügen haben, für

das mißlungene Geschäft auch noch 60 000 M.

Provision nebst den recht hübschen Kosten

zahlen zu dürfen. D.

Dürers Horoskop

Der Nürnberger Archivdirektor Dr. E.

Reicke veröffentlicht in den „Mitteilungen

des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg“

eine Anzahl von Briefen des dem engsten

Freundeskreise Dürers angehörigen Doktor

Lorenz Beheim, Kanonikus zu St. Ste-

phan in Bamberg, an Willibald Pirk-

heimer, die interessante Einblicke in das

persönliche Leben Dürers erlauben. Einer

der wichtigsten Briefe vom 23. Mai 1507 ent-

hält Dürers Horoskop, dessen genaue Über-

einstimmung mit dem tatsächlichen Leben und

den Verhältnissen Dürers Beheim ausdrücklich

betont.

„Ich habe auch unserm Albrecht seine

Nativität berechnet, die ich ihm auch schicke;

er selbst wird sie Dir zeigen, ich glaube, ich

habe sie wohl gestellt, weil alles so stimmt.

Er hat den Löwen als aufsteigendes Haus,

daher ist er mager; weil an dessen Ende das

Glücksrad sich befindet, deswegen gewinnt

er Geld, und zwar, weil Merkur im Hause ist,

wegen seines Genies in der Malerei. Weil

noch obendrein Merkur im Hause der Venus

ist, deshalb ist er ein feiner Maler, und weil

Venus umgekehrt im Hause des Merkur steht,

deswegen ist er ein Liebhaber von Geist (oder

ein Genie in der Liebe?). Venus aber ist ge-

trennt von Saturn, daher sind sie sich ge-

wissermaßen Feinde, doch das macht nichts.

Weil sich Venus dem Monde zuwendet, der

in einem zweileibigen Zeichen steht, deswegen

begehrt er viele Frauen. Der Mond aber

wendet sich zum Drachenschwanz, der Ab-

nahme bedeutet. Und weil fünf Planeten in

der Mitte des Himmels stehen, deswegen sind

seine Taten und Werke jedermann offenbar.

Und weil Mars im Widder ist, deswegen freut

Dürer sich an Waffen, und weil er sich am

neunten Haus befindet, deswegen reist

er gern. Und weil Jupiter im Hause der

Substanz steht, deshalb wird er niemals arm

werden; doch wird ihm nichts übrig bleiben,

weil Jupiter in der Jungfrau steht in seinem

Abstieg. Er wird nur eine Frau haben nach

dem Ptolemäus, weil der Mond sich keinem

Planeten zuwendet, und wunderbar, daß er in

der Tat nur einmal geheiratet hat. Was soll

ich noch viel sagen? Wenn er bei mir wäre,

hätte ich ihm noch mehr mitzuteilen, doch

dies möge genügen. Du empfiehl mich ihm

bestens.

Item, nach der Meinung des Ptolemäus im

Centiloguium wird Dürer über Dich herrschen.

Denn er sagt, wenn das aufsteigende Haus

des Dieners das zehnte des Aszendens des

Herrn ist, so wird der Diener seinen Herrn be-

herrschen. Die Uberseßung des Trapezuntiers

aber lautet so: Wenn das aufsteigende Haus

des Klienten in der Himmelsmitte des Herrn

ist, so wird der Herr seinem Diener so ver-

trauen, daß ihm dieser befehlen wird. Ich

würde mehr schreiben, aber die Zeit erlaubt

es nicht. Lebe wohl!“ G.

Seelen!“ Und er begann eine Dissertation

über die französische Sprache und erzwang

die fiebrige Wachheit seiner zehn- bis zwölf-

stündigen Arbeitstage mit zwanzig bis dreißig

Tassen Kaffee und um den Preis seines

Lebens. Denn diesem ießten Ansturm hielt er

nicht mehr stand. Den Rest gaben Opium

und Elixiere. Noch einmal während des

Deliriums, der Schmerzen und Fieberphanta-

sien, bricht sein Geist sich Bahn, als man ihm

die Nachricht von der Ehrenrettung des un-

schuldig verurteilten Generals de Lally, für

den er fünfzehn Jahre gekämpft hatte, zu-

flüstert. Da erhebt sich der Sterbende aus

den Kissen, seine Augen weiten sich, er

spricht, er schreibt — schreibt zum leßtenmal:

„Der Kadaver lebt auf bei dieser großen

Kunde, er umarmt zärtlich Herrn de La|ly, er

sieht das Recht siegen und stirbt versöhnt."

An das Bett des Verscheidenden eilen der

Abbe Gaultier und der Pfarrer der Diözese

von Saint-Sulpice. „Versichern Sie dieselben

meiner Verehrung,“ stöhnt Voltaire mühsam.

Aber sie dringen vor; werfen sich bei dem

Lager auf die Knie: „Glauben Sie an . . .“,

da streift sie seine unwillige Handbewegung,

und halb aus den Kissen, starr den Blick nach

oben und verhauchend: „Laßt mich in Frieden

sterben.“ . . .

Die Kirche verweigert ein Grab und der

Erzbischof von Paris die Bestattung, selbst in

Ferney, an des Landes Grenze. Auf den

Schindanger mit dem Antichrist! Aber er,

der im Leben ein Kämpfer war, ist es im

Sterben, bleibt es im Tode noch. — Aufrecht,

in einem Wagen sißend und angetan in

Schlafrock und Nachtmüße, fahren die beiden

Neffen die Leiche nachts von Paris nach

Troyes. Nahe bei Romilly, in der Abtei

unserer lieben Frau von Scellieres, deren Abt,

sein Neffe, der Abbe Mignot ist, wird er, von

dessen Geist die Welt widerhallt, heimlich be-

graben.

Dreizehn Jahre später beschließt die

Nationalversammlung die Überführung der

Leiche nach Paris. Zum dritten Male jährte

sich der Tag der Erstürmung der Bastille, da

näherte sich der Leichenzug der Stadt. Steine

des gefallenen Bollwerks der Unterdrückung,

zu Haufen getürmt, tragen die Inschrift:

„Hier wo dich Despotentum in Ketten

schlug, empfange,

Voltaire,

die Verehrung des Vaterlandes".

Jubelrufe, Fanfaren, Böller, Blumen. Der

Magistrat geht dem Zuge entgegen. Zwölf

weiße Rosse ziehen den Porphyrsarg, der

flankiert ist von Genien in Masken und mit

gesenkten Fackeln. Auf dem Katafalk aus-

gestreckt, gleich einem Schlafenden, das

Marmorbild Voltaires, gekrönt von der Un-

sterblichkeit. Zur Seite, auf Tafeln in Erz,

dröhnen die Worte:

„Er rächte Calas, La Barre, Sirven, Mont-

bailly. Dichter, Philosoph, Geschichts-

schreiber, gab er dem Menschengeist

mächtigen Aufschwung.“

Dem Zuge voran Kinder und Soldaten, De-

putationen der Schulen und Gewerkschaften;

sie tragen Bilder: Voltaire, Jean Jagues, Mira-

beau, und jene, die die Bastille gestürmt,

schleppen Ketten und Kugeln. An der Spiße

und voran den Bürgern von St. Antoine eine

Amazone zu Pferde, dann Garden, die Muni-

cipalität, die hundert Schweizer, die Künstler,

die Klubs, Wähler, Handwerker, Musiker, die

Abordnungen der Theater, auf ihren Schultern

aufrecht die goldene Statue Voltaires, die

Stirne von Lorbeer beschattet; dahinter

Akademiker und Dichter, in ihrer Mitie ein

kostbarer Schrein, Voltaires Werk, die siebzig

Bände der Ausgabe von Kehl.

über die Boulevards, an der Oper vorbei,

gelangt der Kondukt auf den Quai der Tui-

Ierien. Vor dem Hause Voltaires ragen vier

Pappeln in den Himmel. Von der Blumenkrone,

hoch in den Lüften, fallen Rosen auf den Sarg.

„Sein Geist ist allenthalben, sein Herz

jedoch ist hier.“

Vor der alten Comedie, der Stätte seines

ersten Erfolges, staut sich der Zug. Dort

grüßen die Büste Voltaires, von Genien um-

geben, und die Worte:

„Mit siebzehn Jahren schrieb er „Oedipe“.“

Die Ode Cheniers erschallt, griechisch sind

die Gewänder der Sänger, auf antiken In-

strumenten ertönt die Musik von Gossec. Jeßt

sind der Marguis de Villette, Voltaires

Adoptivtochter Belle et Bonne und die beiden

Fräulein Calas im Zuge. Die Schauspieler um-

ringen vor dem Nationaltheater die Inschrift:

„Mit vierundachtzig Jahren schrieb er

„Irene“."

Zehntausende sind im Zuge und Hundert-

tausende auf den Straßen. Das „Vive

Voltaire“ liegt über Paris, es hallt über Pläße,

über Dächer, durchbricht Sprühregen und

Sonnenstrahlen. Feierlich geht der Zug und

langsam rollen die riesigen Bronzeräder des

Leichenwagens. Seht die herrlichen Räder,

ruft eine Stimme, gute Räder, sie zermalmen

den Fanatismus.