.Die Kunstauktion“

19

1929

Die wesentlichste Galerie für die Kunst der

Lebenden im Düsseldorfer Bezirk ist die

Kunsthandlung Fl echt heim (Leitung: A.

Vömel). Sie wird ganz im Sinne ihres Grün-

ders geführt, veranstaltet in jedem Monat

kleine und größere Ausstellungen, steht in

enger Fühlung mit dem rheinischen Sammler-

kreis und übt so einen nachhaltigen Einflug

aus. Außer repräsentativen deutschen Künst-

lern bringt sie auch die großen Franzosen der

leisten Jahrzehnte.

Der Kölnische und Düsseldorfer Kunst-

verein brauchen in diesem Zusammenhang

nicht ausführlich erwähnt zu werden, obgleich

sie ja auch zuweilen als Verkäufer auftreten.

im übrigen rheinisch-westlichen Umkreis

muß noch auf die Arbeit des Kunstsalons R.

Schaumann in Essen hingewiesen wer-

den, der unentwegt rege Ausstellungsarbcit

leistet (u. a. Johannes Greferath, Theo Cham-

pion, Leo Nyssen, Carl Weisgerber, Fritz

Reuter, Gemeinschaft Essener Künstler), ferner

auf das Baedeker-Haus in Essen, das Loh-

mann-Haus in Elberfeld und die Anti-

quariats- und Versteigerungsfirma Creußer in

Aachen. —

Alle diese Unternehmungen arbeiten troß

der Ungunst der Zeit mit starkem Opti-

mismus und angespanntestem Eifer. Man

kann nur hoffen und wünschen, daß die Lage

des Kunst- und Antiquitätenhandels in der

Provinz, besonders auch im Westen Deutsch-

lands, wieder freier und aussichtsreicher

werden möge, als es in Notzeiten der Fall

sein kann.

F ranzösische

H andzeichnungen

von David bis Cezanne

Die Ausstellung französischer Graphik und

Plastik aus den leßten 30 Jahren, die bei Flecht-

heim, Berlin, stattfindet und über die wir auf

der nächsten Seite berichten, hat mit dankens-

werter Energie die bedeutende Zeichenkunsf

dieser Jahrzehnte in Arbeiten von Cezanne,

Seurat, Braque usw. vor Augen gestellt. Diese

eindrucksvollen Leistungen stehen aber natür-

lich nicht in der Luft, sondern auf dem breiten

Fundament der Arbeiten früherer Generationen.

Vom Klassizismus her führt ein wohl-

gepflegter Weg bis zu unseren Tagen herauf,

um in jene Werke zu münden, die wir bei

Flechtheim sehen. Dieser Weg hat nicht die

triumphierende Breite, wie sie den Gang der

französischen Malerei kennzeichnet, aber er

begleitet sie naturgemäß durchaus parallel und

folgt allen Kurven ihres Zuges. Eine vortreff-

liche Libersicht über ihre Entwicklung gibt

WaldemarGeorge

in seinem Buch „L e

Dessin franqais

de David ä Ce-

zanne et Tesprit de la

tradition barogue“, —

ein reich illustriertes

Werk, das als erstes in

der Reihe von Werken

erschienen ist, die-

das 19. Jahrhundert be-

handeln (Verlag Edi-

iions chroniques du

jour, Paris).

In einem umfäng-

lichen Text, der den

rund 100 vorzüglichen

Reproduktionen voran-

geht, analysiert der be-

kannte Pariser Kunst-

schriftsteller den Ent-

wicklungsgang der fran-

zösischen Zeichenkunst.

Das erste Kapitel ist

David gewidmet und

plaidiert zu seinen

Gunsten wider seine

Gegner, die ihm vor

allem die Destruktion

der künstlerischen Tra-

dition zum Vorwurf

machen. Das folgende

Kapitel skizzierte eine

Morphologie des

Barock. Auch hier

sucht George eine neue

Wertung im positiven

Sinne einzuführen, die

in der Tat im Kreise der

französischen Ästheti-

ker, die wesentlich

klassizistisch eingestellt

sind, als revolutionär

empfunden werden muß,

während sie in Deutsch-

land durch Wölfflins,

Schmarsows, Brinck-

manns Arbeiten ange-

regt und durchgeführt

worden ist. George de-

finiert im Anschluß an

Wölfflin das Barock als

die Kunst des Scheins

und leitet daraus im

Sinne des Schweizer

Kunsthistorikers die

weiteren Momente die-

ser Epoche ab. Im näch-

sten Abschnitt findet

man die Anwendung der

gefundenen Formeln auf

die Produktion des

19. Jahrhunderts. Bei Courbet, Corot, Manet

usw. scheinen George barocke Einschläge mit-

zuschwingen. Ein nordischer Grundton mischt

sich hinein. Und so erscheint das 19. Jahr-

hundert von dem Doppelgestirn des Barock

und des nordischen Geistes beherrscht zu

sein, — eine These, die manches für sich hat,

die aber auf noch mehr Widerspruch stoßen

wird.

Der Kunst¬

ausgewählte

Bas«1

modern®

d Phot0’

(Fortseßung von Seife 6)

'nigen Jahren machte W. G o y e r I durch

örbildliche Ausstellungen und eine ideale

örderung junger Kunst von sich reden. —

Im Buch-Antiquariat leistet übrigens Hans

othschild zähe und rege Arbeit. Seiner

'Hiative ist die vor einigen Wochen erfolgte

lfündung einer Bibliophilen Gesellschaft in

öln zu verdanken. Das Antiquariat Roth-

-hild pflegt in erster Linie Westdeutsches,

^besondere Rheinisches.

Durch ihre Versteigerungen ist die Auk-

onsfirma Math. Lemperß (Inhaber: P.

anstein), ein Unternehmen alter Tradition, im

>- und Ausland bestens bekannt. Viele

jeser Versteigerungen waren bedeutsame Er-

ignisse des Kunstmarkfes. Besonders in der

■bten Zeit wurde deutlich, daß der Westen

erade für Versteigerungen wieder ein nicht

H unterschäßender Faktor zu werden beginnt,

äs Buch-Antiquariat Lemperß wird in Bonn

eführt.

r

J8Ö

MG

nde

i 61-96

C!$

s

isserie8

*

Wir kommen nun in den Düsseldorfer

'ezirk. Hier betätigt sich mit außerordent-

diem Eifer und bestem Geschick die 1926

^gründete Galerie Hans B a m m a n n. Sie

Hngt neben deutscher Romantik und Fran-

Osen aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts

Or allem Niederländer des 17. Jahrhunderts in

ater Qualität, aber auch Italiener, Deutsche

lnd Spanier. Daneben ausgewähltes Mobiliar

dd altes Kunstgewerbe. Von erfreulichem

liveau waren die Ausstellungen holländischer

nd flämischer Landschaften des 17. Jahr-

Underts und italienischer und spanischer

Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts.

Das repräsentative rheinische Haus für die

>unst des 19. Jahrhunderts ist die Galerie G.

’affrath (Düsseldorf). Sie besteht seit

867 und wird nun in der dritten Generation

on derselben Familie geleitet.

reund findet in den schönen Ausstellungs-

humen in der Königsallee

J^erke von den beiden Achenbachs, Spißweg,

Jebhardf, Vaufier, von Bochmann, Claren-

äch, Kaulbach, Knaus, Defregger, Diez, Oeder,

funkaesy, Lenbach, Leibi, Thoma, Trübner,

l'olß, Zügel u. a. m.

Seit 1913 arbeitet in Düsseldorf die Galerie

ülius Stern. Sie war stets eine besondere

-flegestätte für die Künstler der Düsseldorfer

Nhule. In jüngster Zeit, seit der Sohn des

l|ihabers führend im Geschäft mitwirkt, will

bin sich auch für die lebende Malerei stärker

ünseßen. Sehr beachtet wurde die Carl

’Pißweg-Ausstellung, die etwa 60 Arbeiten

Jes Meisters vereinte. — 1921 eröffnete die

'jalerie Dr. Schönemann ihre Räume.

Üe führt hauptsächlich Malerei des 19. Jahr-

Nnderts und persische Teppiche. — Nicht

'ergessen sei die aufopferungsvolle Arbeit

k.t«»"

lptur«0

shmuok

lyenc»*

iltan

sin

rn?- •]

rfer Mutter Ey für die jungen Düsseldorfer

ind Pr' Maler. Einige von ihnen sind inzwischen an-

riscl’^kannte Namen (Max Ernst, Wollheim u. a.)

'’pr. ^T^worden. Erst später wird man einmal er-

messen können, was diese Frau mit ihrem

meinen Kunsiladen für die Entwicklung vieler

Schaffender bedeutet hat. — Sehr viel Mühe

’'bt sich auch der Buchladen und das graphi-

sche Kabinett Trojanski.

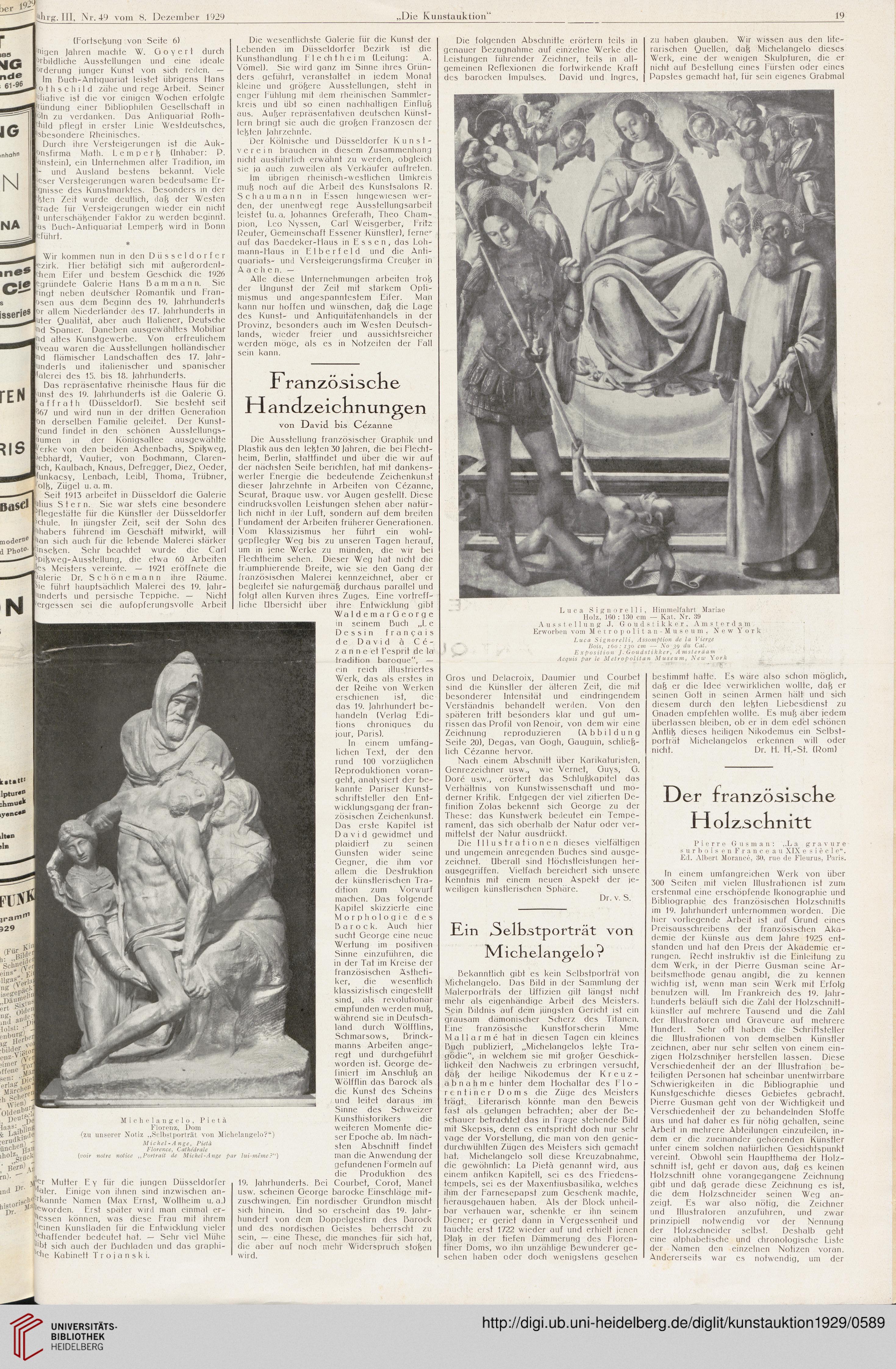

M ichelangelo. Pieta

Floren-*, Dom

(zu unserer Notiz „Selbstporträt von Michelangelo?“)

Michel-Ange, Pieta

Florence, Cathedrale

(voir notre notice ,,Portrait de Michel-Ange par lui-meme ?‘l)

Die folgenden Abschnitte erörtern teils in

genauer Bezugnahme auf einzelne Werke die

Leistungen führender Zeichner, teils in all-

gemeinen Reflexionen die fortwirkende Kraft

des barocken Impulses. David und Ingres,

zu haben glauben. Wir wissen aus den lite-

rarischen Quellen, daß Michelangelo dieses

Werk, eine der wenigen Skulpturen, die er

nicht auf Bestellung eines Fürsten oder eines

Papstes gemacht hat, für sein eigenes Grabmal

Luca S i g n o r e 11 i , Himmelfahrt Mariae

Holz, 160 : 130 cm — Kat. Nr. 39

Ausstellung J. Goudstikker, Amsterdam

Erworben vom Metropolitan-Museum, NewYork

Luca Signorelli, Assomption de la Vierge

Bois, i6o : 130 cm — No 39 die Cat.

Exposition J.Goudstikker, Amsterdam

Acquis par le Metropolitan Museum, New York

Gros und Delacroix, Daumier und Courbet

sind die Künstler der älteren Zeit, die mit

besonderer Intensität und eindringendem

Verständnis behandelt werden. Von den

späteren tritt besonders klar und gut um-

rissen das Profil von Renoir, von dem wir eine

Zeichnung reproduzieren (Abbildung

Seite 20), Degas, van Gogh, Gauguin, schließ-

lich Cezanne hervor.

Nach einem Abschnitt über Karikaturisten,

Genrezeichner usw., wie Vernet, Guys, G.

Dore usw., erörtert das Schlußkapitel das

Verhältnis von Kunstwissenschaft und mo-

derner Kritik. Entgegen der viel zitierten De-

finition Zolas bekennt sich George zu der

These: das Kunstwerk bedeutet ein Tempe-

rament, das sich oberhalb der Natur oder ver-

mittelst der Natur ausdrückt.

Die Illustrationen dieses vielfältigen

und ungemein anregenden Buches sind ausge-

zeichnet. Überall sind Höchstleistungen her-

ausgegriffen. Vielfach bereichert sich unsere

Kenntnis mit einem neuen Aspekt der je-

weiligen künstlerischen Sphäre.

Dr. v. S.

Ein 3elbstporträt von

Michelangelo ?

Bekanntlich gibt es kein Selbstporträt von

Michelangelo. Das Bild in der Sammlung der

Malerporträts der Uffizien gilt längst nicht

mehr als eigenhändige Arbeit des Meisters.

Sein Bildnis auf dem jüngsten Gericht ist ein

grausam dämonischer Scherz des Titanen.

Eine französische Kunstforscherin Mme

Ma 11 arme hat in diesen Tagen ein kleines

Buch publiziert, „Michelangelos leßte Tra-

gödie“, in welchem sie mit großer Geschick-

lichkeit den Nachweis zu erbringen versucht,

daß der heilige Nikodemus der Kreuz-

abnahme hinter dem Hochaltar des Flo-

rentiner Doms die Züge des Meisters

trägt:.. Literarisch könnte man den Beweis

fast als gelungen betrachten; aber der Be-

schauer betrachtet das in Frage stehende Bild

mit Skepsis, denn es entspricht doch nur sehr

vage der Vorstellung, die man von den genie-

durchwühlten Zügen des Meisters sich gemacht

hat. Michelangelo soll diese Kreuzabnahme,

die gewöhnlich: La Pieta genannt wird, aus

einem antiken Kapitell, sei es des Friedens-

tempels, sei es der Maxentiusbasilika, welches

ihm der Farnesepapst zum Geschenk machte,

heraüsgehauen haben. Als der Block unheil-

bar verhauen war, schenkte er ihn seinem

Diener; er geriet dann in Vergessenheit und

tauchte erst 1722 wieder auf und erhielt jenen

Plaß in der tiefen Dämmerung des Floren-

tiner Doms, Wo ihn unzählige Bewunderer ge-

sehen haben oder doch wenigstens gesehen

bestimmt hafte. Es wäre also schon möglich,

daß er die Idee verwirklichen wollte, daß er

seinen Gott in seinen Armen hält1 und sich

diesem durch den leßten Liebesdienst zu

Gnaden empfehlen wollte. Es muß aber jedem

überlassen bleiben, ob er in dem ed'el schönen

Antliß dieses heiligen Nikodemus ein Selbst-

porträt Michelangelos erkennen will oder

nicht. Dr. II. H.-St. (Rom)

D er französische

Holzschnitt

Pierre Gus man: „La gravure

■su rbois en France au XIX e s i e c 1 e“.

Ed. Albert Morance, 30, rue? de Fleurus, Paris.

In einem umfangreichen Werk von über

300 Seiten mit vielen Illustrationen ist zum

erstenmal eine erschöpfende Ikonographie und

Bibliographie des französischen Holzschnitts

im 19. Jahrhundert unternommen worden. Die

hier vorliegende Arbeit ist auf Grund eines

Preisausschreibens der französischen Aka-

demie der Künste aus dem Jahre 1925 ent-

standen und hat den Preis der Akademie er-

rungen. Recht instruktiv ist die Einleitung zu

dem Werk, in der Pierre Gusman seine Ar-

beitsmethode genau angibf, die zu kennen

wichtig ist, wenn man sein Werk mit Erfolg

benutzen will. Im Frankreich des 19. Jahr-

hunderts beläuft sich die Zahl der Holzschnitt-

künstler auf mehrere Tausend und die Zahl

der Illustratoren und Graveure auf mehrere

Hundert. Sehr oft haben die Schriftsteller

die Illustrationen von demselben Künstler

zeichnen, aber nur sehr selten von einem ein-

zigen Holzschnißer herstellen lassen. Diese

Verschiedenheit der an der Illustration be-

teiligten Personen hat scheinbar unentwirrbare

Schwierigkeiten in die Bibliographie und

Kunstgeschichte dieses Gebietes gebracht.

Pierre Gusman geht von der Wichtigkeit und

Verschiedenheit der zu behandelnden Stoffe

aus und hat daher es für nötig gehalten, seine

Arbeit in mehrere Abteilungen einzuteilen, in-

dem er die zueinander gehörenden Künstler

unter einem solchen natürlichen Gesichtspunkt

vereint. Obwohl sein Hauptthema der Holz-

schnitt ist, geht er davon aus, daß es keinen

Holzschnitt ohne vorangegangene Zeichnung

gibt und daß gerade diese Zeichnung es ist,

die dem Holzschneider seinen Weg an-

zeigt. Es war also nötig, die Zeichner

und Illustratoren anzuführen, und zwar

prinzipiell notwendig vor der Nennung

der Holzschneider selbst. Deshalb geht

eine alphabetische und chronologische Liste

der Namen den einzelnen Notizen voran.

Andererseits war es notwendig, um der

19

1929

Die wesentlichste Galerie für die Kunst der

Lebenden im Düsseldorfer Bezirk ist die

Kunsthandlung Fl echt heim (Leitung: A.

Vömel). Sie wird ganz im Sinne ihres Grün-

ders geführt, veranstaltet in jedem Monat

kleine und größere Ausstellungen, steht in

enger Fühlung mit dem rheinischen Sammler-

kreis und übt so einen nachhaltigen Einflug

aus. Außer repräsentativen deutschen Künst-

lern bringt sie auch die großen Franzosen der

leisten Jahrzehnte.

Der Kölnische und Düsseldorfer Kunst-

verein brauchen in diesem Zusammenhang

nicht ausführlich erwähnt zu werden, obgleich

sie ja auch zuweilen als Verkäufer auftreten.

im übrigen rheinisch-westlichen Umkreis

muß noch auf die Arbeit des Kunstsalons R.

Schaumann in Essen hingewiesen wer-

den, der unentwegt rege Ausstellungsarbcit

leistet (u. a. Johannes Greferath, Theo Cham-

pion, Leo Nyssen, Carl Weisgerber, Fritz

Reuter, Gemeinschaft Essener Künstler), ferner

auf das Baedeker-Haus in Essen, das Loh-

mann-Haus in Elberfeld und die Anti-

quariats- und Versteigerungsfirma Creußer in

Aachen. —

Alle diese Unternehmungen arbeiten troß

der Ungunst der Zeit mit starkem Opti-

mismus und angespanntestem Eifer. Man

kann nur hoffen und wünschen, daß die Lage

des Kunst- und Antiquitätenhandels in der

Provinz, besonders auch im Westen Deutsch-

lands, wieder freier und aussichtsreicher

werden möge, als es in Notzeiten der Fall

sein kann.

F ranzösische

H andzeichnungen

von David bis Cezanne

Die Ausstellung französischer Graphik und

Plastik aus den leßten 30 Jahren, die bei Flecht-

heim, Berlin, stattfindet und über die wir auf

der nächsten Seite berichten, hat mit dankens-

werter Energie die bedeutende Zeichenkunsf

dieser Jahrzehnte in Arbeiten von Cezanne,

Seurat, Braque usw. vor Augen gestellt. Diese

eindrucksvollen Leistungen stehen aber natür-

lich nicht in der Luft, sondern auf dem breiten

Fundament der Arbeiten früherer Generationen.

Vom Klassizismus her führt ein wohl-

gepflegter Weg bis zu unseren Tagen herauf,

um in jene Werke zu münden, die wir bei

Flechtheim sehen. Dieser Weg hat nicht die

triumphierende Breite, wie sie den Gang der

französischen Malerei kennzeichnet, aber er

begleitet sie naturgemäß durchaus parallel und

folgt allen Kurven ihres Zuges. Eine vortreff-

liche Libersicht über ihre Entwicklung gibt

WaldemarGeorge

in seinem Buch „L e

Dessin franqais

de David ä Ce-

zanne et Tesprit de la

tradition barogue“, —

ein reich illustriertes

Werk, das als erstes in

der Reihe von Werken

erschienen ist, die-

das 19. Jahrhundert be-

handeln (Verlag Edi-

iions chroniques du

jour, Paris).

In einem umfäng-

lichen Text, der den

rund 100 vorzüglichen

Reproduktionen voran-

geht, analysiert der be-

kannte Pariser Kunst-

schriftsteller den Ent-

wicklungsgang der fran-

zösischen Zeichenkunst.

Das erste Kapitel ist

David gewidmet und

plaidiert zu seinen

Gunsten wider seine

Gegner, die ihm vor

allem die Destruktion

der künstlerischen Tra-

dition zum Vorwurf

machen. Das folgende

Kapitel skizzierte eine

Morphologie des

Barock. Auch hier

sucht George eine neue

Wertung im positiven

Sinne einzuführen, die

in der Tat im Kreise der

französischen Ästheti-

ker, die wesentlich

klassizistisch eingestellt

sind, als revolutionär

empfunden werden muß,

während sie in Deutsch-

land durch Wölfflins,

Schmarsows, Brinck-

manns Arbeiten ange-

regt und durchgeführt

worden ist. George de-

finiert im Anschluß an

Wölfflin das Barock als

die Kunst des Scheins

und leitet daraus im

Sinne des Schweizer

Kunsthistorikers die

weiteren Momente die-

ser Epoche ab. Im näch-

sten Abschnitt findet

man die Anwendung der

gefundenen Formeln auf

die Produktion des

19. Jahrhunderts. Bei Courbet, Corot, Manet

usw. scheinen George barocke Einschläge mit-

zuschwingen. Ein nordischer Grundton mischt

sich hinein. Und so erscheint das 19. Jahr-

hundert von dem Doppelgestirn des Barock

und des nordischen Geistes beherrscht zu

sein, — eine These, die manches für sich hat,

die aber auf noch mehr Widerspruch stoßen

wird.

Der Kunst¬

ausgewählte

Bas«1

modern®

d Phot0’

(Fortseßung von Seife 6)

'nigen Jahren machte W. G o y e r I durch

örbildliche Ausstellungen und eine ideale

örderung junger Kunst von sich reden. —

Im Buch-Antiquariat leistet übrigens Hans

othschild zähe und rege Arbeit. Seiner

'Hiative ist die vor einigen Wochen erfolgte

lfündung einer Bibliophilen Gesellschaft in

öln zu verdanken. Das Antiquariat Roth-

-hild pflegt in erster Linie Westdeutsches,

^besondere Rheinisches.

Durch ihre Versteigerungen ist die Auk-

onsfirma Math. Lemperß (Inhaber: P.

anstein), ein Unternehmen alter Tradition, im

>- und Ausland bestens bekannt. Viele

jeser Versteigerungen waren bedeutsame Er-

ignisse des Kunstmarkfes. Besonders in der

■bten Zeit wurde deutlich, daß der Westen

erade für Versteigerungen wieder ein nicht

H unterschäßender Faktor zu werden beginnt,

äs Buch-Antiquariat Lemperß wird in Bonn

eführt.

r

J8Ö

MG

nde

i 61-96

C!$

s

isserie8

*

Wir kommen nun in den Düsseldorfer

'ezirk. Hier betätigt sich mit außerordent-

diem Eifer und bestem Geschick die 1926

^gründete Galerie Hans B a m m a n n. Sie

Hngt neben deutscher Romantik und Fran-

Osen aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts

Or allem Niederländer des 17. Jahrhunderts in

ater Qualität, aber auch Italiener, Deutsche

lnd Spanier. Daneben ausgewähltes Mobiliar

dd altes Kunstgewerbe. Von erfreulichem

liveau waren die Ausstellungen holländischer

nd flämischer Landschaften des 17. Jahr-

Underts und italienischer und spanischer

Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts.

Das repräsentative rheinische Haus für die

>unst des 19. Jahrhunderts ist die Galerie G.

’affrath (Düsseldorf). Sie besteht seit

867 und wird nun in der dritten Generation

on derselben Familie geleitet.

reund findet in den schönen Ausstellungs-

humen in der Königsallee

J^erke von den beiden Achenbachs, Spißweg,

Jebhardf, Vaufier, von Bochmann, Claren-

äch, Kaulbach, Knaus, Defregger, Diez, Oeder,

funkaesy, Lenbach, Leibi, Thoma, Trübner,

l'olß, Zügel u. a. m.

Seit 1913 arbeitet in Düsseldorf die Galerie

ülius Stern. Sie war stets eine besondere

-flegestätte für die Künstler der Düsseldorfer

Nhule. In jüngster Zeit, seit der Sohn des

l|ihabers führend im Geschäft mitwirkt, will

bin sich auch für die lebende Malerei stärker

ünseßen. Sehr beachtet wurde die Carl

’Pißweg-Ausstellung, die etwa 60 Arbeiten

Jes Meisters vereinte. — 1921 eröffnete die

'jalerie Dr. Schönemann ihre Räume.

Üe führt hauptsächlich Malerei des 19. Jahr-

Nnderts und persische Teppiche. — Nicht

'ergessen sei die aufopferungsvolle Arbeit

k.t«»"

lptur«0

shmuok

lyenc»*

iltan

sin

rn?- •]

rfer Mutter Ey für die jungen Düsseldorfer

ind Pr' Maler. Einige von ihnen sind inzwischen an-

riscl’^kannte Namen (Max Ernst, Wollheim u. a.)

'’pr. ^T^worden. Erst später wird man einmal er-

messen können, was diese Frau mit ihrem

meinen Kunsiladen für die Entwicklung vieler

Schaffender bedeutet hat. — Sehr viel Mühe

’'bt sich auch der Buchladen und das graphi-

sche Kabinett Trojanski.

M ichelangelo. Pieta

Floren-*, Dom

(zu unserer Notiz „Selbstporträt von Michelangelo?“)

Michel-Ange, Pieta

Florence, Cathedrale

(voir notre notice ,,Portrait de Michel-Ange par lui-meme ?‘l)

Die folgenden Abschnitte erörtern teils in

genauer Bezugnahme auf einzelne Werke die

Leistungen führender Zeichner, teils in all-

gemeinen Reflexionen die fortwirkende Kraft

des barocken Impulses. David und Ingres,

zu haben glauben. Wir wissen aus den lite-

rarischen Quellen, daß Michelangelo dieses

Werk, eine der wenigen Skulpturen, die er

nicht auf Bestellung eines Fürsten oder eines

Papstes gemacht hat, für sein eigenes Grabmal

Luca S i g n o r e 11 i , Himmelfahrt Mariae

Holz, 160 : 130 cm — Kat. Nr. 39

Ausstellung J. Goudstikker, Amsterdam

Erworben vom Metropolitan-Museum, NewYork

Luca Signorelli, Assomption de la Vierge

Bois, i6o : 130 cm — No 39 die Cat.

Exposition J.Goudstikker, Amsterdam

Acquis par le Metropolitan Museum, New York

Gros und Delacroix, Daumier und Courbet

sind die Künstler der älteren Zeit, die mit

besonderer Intensität und eindringendem

Verständnis behandelt werden. Von den

späteren tritt besonders klar und gut um-

rissen das Profil von Renoir, von dem wir eine

Zeichnung reproduzieren (Abbildung

Seite 20), Degas, van Gogh, Gauguin, schließ-

lich Cezanne hervor.

Nach einem Abschnitt über Karikaturisten,

Genrezeichner usw., wie Vernet, Guys, G.

Dore usw., erörtert das Schlußkapitel das

Verhältnis von Kunstwissenschaft und mo-

derner Kritik. Entgegen der viel zitierten De-

finition Zolas bekennt sich George zu der

These: das Kunstwerk bedeutet ein Tempe-

rament, das sich oberhalb der Natur oder ver-

mittelst der Natur ausdrückt.

Die Illustrationen dieses vielfältigen

und ungemein anregenden Buches sind ausge-

zeichnet. Überall sind Höchstleistungen her-

ausgegriffen. Vielfach bereichert sich unsere

Kenntnis mit einem neuen Aspekt der je-

weiligen künstlerischen Sphäre.

Dr. v. S.

Ein 3elbstporträt von

Michelangelo ?

Bekanntlich gibt es kein Selbstporträt von

Michelangelo. Das Bild in der Sammlung der

Malerporträts der Uffizien gilt längst nicht

mehr als eigenhändige Arbeit des Meisters.

Sein Bildnis auf dem jüngsten Gericht ist ein

grausam dämonischer Scherz des Titanen.

Eine französische Kunstforscherin Mme

Ma 11 arme hat in diesen Tagen ein kleines

Buch publiziert, „Michelangelos leßte Tra-

gödie“, in welchem sie mit großer Geschick-

lichkeit den Nachweis zu erbringen versucht,

daß der heilige Nikodemus der Kreuz-

abnahme hinter dem Hochaltar des Flo-

rentiner Doms die Züge des Meisters

trägt:.. Literarisch könnte man den Beweis

fast als gelungen betrachten; aber der Be-

schauer betrachtet das in Frage stehende Bild

mit Skepsis, denn es entspricht doch nur sehr

vage der Vorstellung, die man von den genie-

durchwühlten Zügen des Meisters sich gemacht

hat. Michelangelo soll diese Kreuzabnahme,

die gewöhnlich: La Pieta genannt wird, aus

einem antiken Kapitell, sei es des Friedens-

tempels, sei es der Maxentiusbasilika, welches

ihm der Farnesepapst zum Geschenk machte,

heraüsgehauen haben. Als der Block unheil-

bar verhauen war, schenkte er ihn seinem

Diener; er geriet dann in Vergessenheit und

tauchte erst 1722 wieder auf und erhielt jenen

Plaß in der tiefen Dämmerung des Floren-

tiner Doms, Wo ihn unzählige Bewunderer ge-

sehen haben oder doch wenigstens gesehen

bestimmt hafte. Es wäre also schon möglich,

daß er die Idee verwirklichen wollte, daß er

seinen Gott in seinen Armen hält1 und sich

diesem durch den leßten Liebesdienst zu

Gnaden empfehlen wollte. Es muß aber jedem

überlassen bleiben, ob er in dem ed'el schönen

Antliß dieses heiligen Nikodemus ein Selbst-

porträt Michelangelos erkennen will oder

nicht. Dr. II. H.-St. (Rom)

D er französische

Holzschnitt

Pierre Gus man: „La gravure

■su rbois en France au XIX e s i e c 1 e“.

Ed. Albert Morance, 30, rue? de Fleurus, Paris.

In einem umfangreichen Werk von über

300 Seiten mit vielen Illustrationen ist zum

erstenmal eine erschöpfende Ikonographie und

Bibliographie des französischen Holzschnitts

im 19. Jahrhundert unternommen worden. Die

hier vorliegende Arbeit ist auf Grund eines

Preisausschreibens der französischen Aka-

demie der Künste aus dem Jahre 1925 ent-

standen und hat den Preis der Akademie er-

rungen. Recht instruktiv ist die Einleitung zu

dem Werk, in der Pierre Gusman seine Ar-

beitsmethode genau angibf, die zu kennen

wichtig ist, wenn man sein Werk mit Erfolg

benutzen will. Im Frankreich des 19. Jahr-

hunderts beläuft sich die Zahl der Holzschnitt-

künstler auf mehrere Tausend und die Zahl

der Illustratoren und Graveure auf mehrere

Hundert. Sehr oft haben die Schriftsteller

die Illustrationen von demselben Künstler

zeichnen, aber nur sehr selten von einem ein-

zigen Holzschnißer herstellen lassen. Diese

Verschiedenheit der an der Illustration be-

teiligten Personen hat scheinbar unentwirrbare

Schwierigkeiten in die Bibliographie und

Kunstgeschichte dieses Gebietes gebracht.

Pierre Gusman geht von der Wichtigkeit und

Verschiedenheit der zu behandelnden Stoffe

aus und hat daher es für nötig gehalten, seine

Arbeit in mehrere Abteilungen einzuteilen, in-

dem er die zueinander gehörenden Künstler

unter einem solchen natürlichen Gesichtspunkt

vereint. Obwohl sein Hauptthema der Holz-

schnitt ist, geht er davon aus, daß es keinen

Holzschnitt ohne vorangegangene Zeichnung

gibt und daß gerade diese Zeichnung es ist,

die dem Holzschneider seinen Weg an-

zeigt. Es war also nötig, die Zeichner

und Illustratoren anzuführen, und zwar

prinzipiell notwendig vor der Nennung

der Holzschneider selbst. Deshalb geht

eine alphabetische und chronologische Liste

der Namen den einzelnen Notizen voran.

Andererseits war es notwendig, um der