509

Das perspektivische Verfahren Leone Battista Albertis

510

gewesen wäre, bei dem gar keine Senkrechte nötig ist.

Sodann aber — und das ist vielleicht der überzeugendste

Einwand gegen die Kern-Janitscheksche Interpretation—

beweist der Text mit voller Deutlichkeit, daß Alberti auf

der Bildtafel (auf der sich ja die Distanzpunktkonstruktion

von Anfang bis zu Ende vollziehen müßte) die Linie D a

einfach deshalb nicht eintragen konnte, weil er den

Punkt D auf ihr nicht eingetragen hatte. Der Punkt D

nämlich ergibt sich, indem man »die Distanz auf

dem Horizont vom Fluchtpunkte der Orthogonalen

[d. h. vom Augenpunkt] aus abträgt«.8) Alberti aber

sagt (p. 83, 1. 8 von unten) klipp und klar, daß er

die Horizontlinie erst nach der Fertigstellung

dergesamten Bodenkonstruktion ziehen will.—

Bedürfte es nach diesem noch eines weiteren Be-

weises dafür, daß Albertis Angaben unmöglich auf

das Distanzpunktverfahren bezogen werden können,

so fänden wir ihn gerade in der Textstelle, die merk-

würdigerweise als Argument für die gegenteilige

Ansicht benutzt worden ist: daß man sich von der

Richtigkeit der Konstruktion überzeugen könne, indem

man feststelle, ob eine einzige Gerade die Diagonale

für mehrere Quadrate bilde. Dieser Passus scheint

insofern auf die Distanzpunktkonstruktion hinzuweisen,

als in der Tat die Linie D a, die das große Quadrat

diagonal durchschneidet, zugleich die Diagonale von

fünf Teilquadraten darstellt; und wenn man daraus

nur geschlossen hätte, daß Alberti das Distanzpunkt-

verfahren gekannt habe und es zur Kontrolle der

nach einer andern Methode ausgeführten Konstruktion

habe empfehlen wollen, so hätte man damit zwar

Unbeweisbares gesagt — denn nichts berechtigt zu

der Annahme, daß Alberti die Diagonale bis zur

Überschneidung des Horizonts weitergeführt wissen

will, und es ist ein gar weiter Weg von der sehr

naheliegenden Überlegung, daß in einem richtig auf-

geteilten Quadrat eine schräge Folge von Teil-

quadraten eine gemeinsame Diagonale haben muß bis

zu der Feststellung, daß die Verlängerung dieser

Diagonalen den Horizont in einem Punkte treffen

würde, der um die Distanz vom Augenpunkt entfernt

wäre — aber man wäre wenigstens mit den Bestim-

mungen Albertis im Einklang geblieben. — Allein

man ist viel weiter gegangen und hat behauptet, »daß

das, was Alberti als Beweis der Richtigkeit angesehen

wissen will, ursprüngliche Konstruktion sein soll«7),

und diese Ansicht, die nicht nur ebenso unbeweisbar

ist wie jene, sondern außerdem noch — wie schon

gesagt — mit den andern Angaben des Textes unver-

einbar ist, ist vor allem auch deshalb zurückzuweisen,

weil Alberti zu sehr Mathematiker war, als daß er die

Richtigkeit eines Resultates mit derselben Konstruktion

hätte beweisen wollen, mit der er es soeben erzielt

hatte: daß er eine Diagonale brauchen will, um sein

Ergebnis zu prüfen, beweist — wenn anders wir ihm

nicht entweder die Glaubwürdigkeit oder die Urteils-

fähigkeit absprechen wollen —, daß er sie bisher

noch nicht gezogen hatte, d. h. daß das Ver-

6) Kerns eigene Worte, a. a. O. p. 26 unten.

7) Janitschek, a. o. O. p. 232.

fahren, mittels dessen er sein geteiltes Quadrat kon-

struierte, nicht das Distanzpunktverfahren gewesen

sein kann.

II.

Wenn wir demgegenüber — in derselben Weise,

wie es Staigmüller im Repertorium getan hat — den

Versuch machen, der Konstruktionsanweisung Albertis

mit vorbehaltloser Treue nachzufolgen, so ergibt sich

folgendes Verfahren:

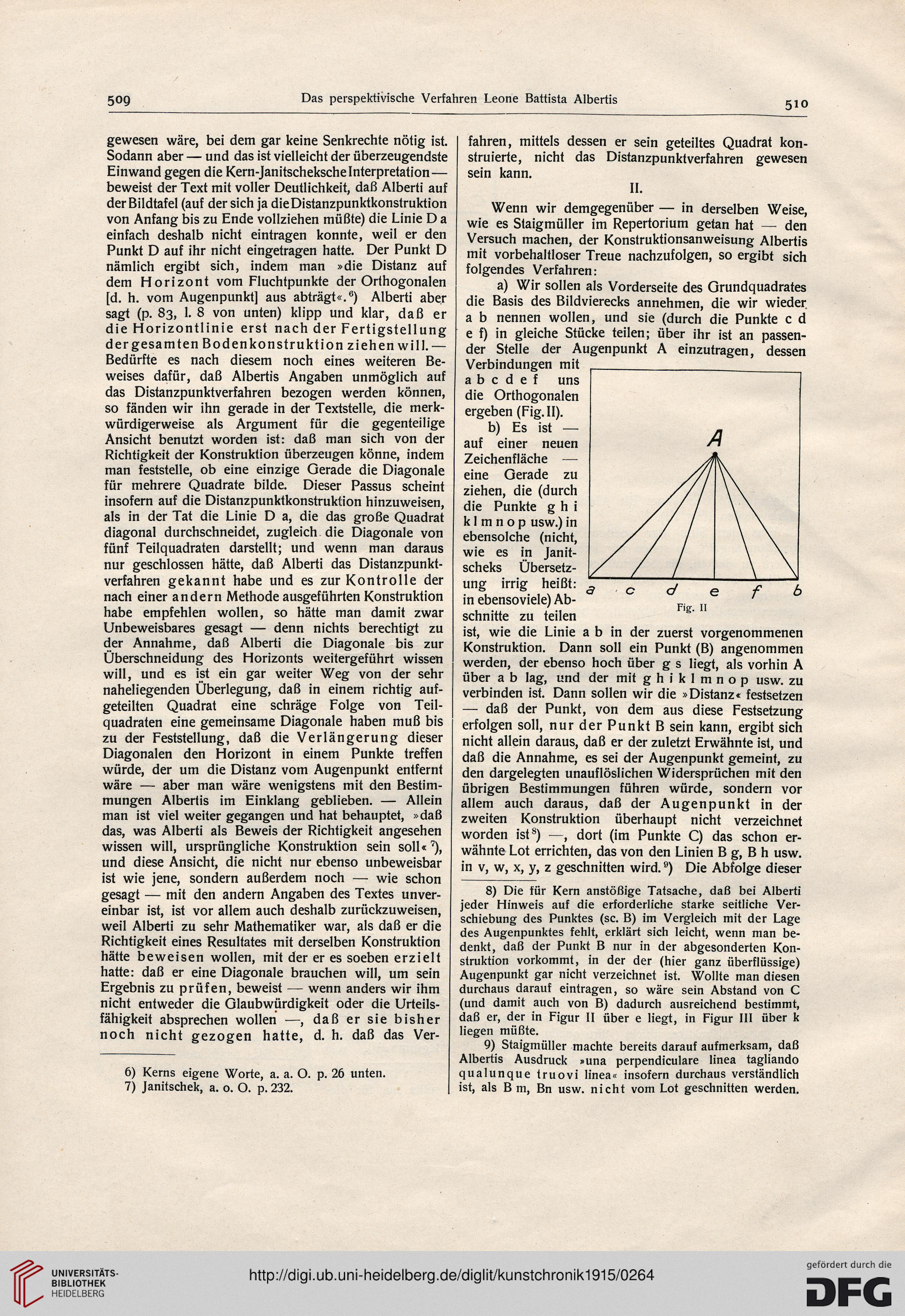

a) Wir sollen als Vorderseite des Grundquadrates

die Basis des Bildvierecks annehmen, die wir wieder,

a b nennen wollen, und sie (durch die Punkte c d

e f) in gleiche Stücke teilen; über ihr ist an passen-

der Stelle der Augenpunkt A einzutragen, dessen

Verbindungen mit

a b c d e f uns

die Orthogonalen

ergeben (Fig. II).

b) Es ist —

auf einer neuen

Zeichenfläche —

eine Gerade zu

ziehen, die (durch

die Punkte g h i

k 1 m n o p usw.) in

ebensolche (nicht,

wie es in Janit-

scheks Übersetz-

ung irrig heißt:

in ebensoviele) Ab-

schnitte zu teilen

ist, wie die Linie a b in der zuerst vorgenommenen

Konstruktion. Dann soll ein Punkt (B) angenommen

werden, der ebenso hoch über g s liegt, als vorhin A

über a b lag, und der mit g h i k I m n o p usw. zu

verbinden ist. Dann sollen wir die »Distanz« festsetzen

— daß der Punkt, von dem aus diese Festsetzung

erfolgen soll, nur der Punkt B sein kann, ergibt sich

nicht allein daraus, daß er der zuletzt Erwähnte ist, und

daß die Annahme, es sei der Augenpunkt gemeint, zu

den dargelegten unauflöslichen Widersprüchen mit den

übrigen Bestimmungen führen würde, sondern vor

allem auch daraus, daß der Augenpunkt in der

zweiten Konstruktion überhaupt nicht verzeichnet

worden ist8) —, dort (im Punkte C) das schon er-

wähnte Lot errichten, das von den Linien B g, B h usw.

in v, w, x, y, z geschnitten wird.9) Die Abfolge dieser

8) Die für Kern anstößige Tatsache, daß bei Alberti

jeder Hinweis auf die erforderliche starke seitliche Ver-

schiebung des Punktes (sc. B) im Vergleich mit der Lage

des Augenpunktes fehlt, erklärt sich leicht, wenn man be-

denkt, daß der Punkt B nur in der abgesonderten Kon-

struktion vorkommt, in der der (hier ganz überflüssige)

Augenpunkt gar nicht verzeichnet ist. Wollte man diesen

durchaus darauf eintragen, so wäre sein Abstand von C

(und damit auch von B) dadurch ausreichend bestimmt,

daß er, der in Figur II über e liegt, in Figur III über k

liegen müßte.

9) Staigmüller machte bereits darauf aufmerksam, daß

Albertis Ausdruck »una perpendiculare linea tagliando

qualunque truovi linea« insofern durchaus verständlich

ist, als B m, Bn usw. nicht vom Lot geschnitten werden.

Das perspektivische Verfahren Leone Battista Albertis

510

gewesen wäre, bei dem gar keine Senkrechte nötig ist.

Sodann aber — und das ist vielleicht der überzeugendste

Einwand gegen die Kern-Janitscheksche Interpretation—

beweist der Text mit voller Deutlichkeit, daß Alberti auf

der Bildtafel (auf der sich ja die Distanzpunktkonstruktion

von Anfang bis zu Ende vollziehen müßte) die Linie D a

einfach deshalb nicht eintragen konnte, weil er den

Punkt D auf ihr nicht eingetragen hatte. Der Punkt D

nämlich ergibt sich, indem man »die Distanz auf

dem Horizont vom Fluchtpunkte der Orthogonalen

[d. h. vom Augenpunkt] aus abträgt«.8) Alberti aber

sagt (p. 83, 1. 8 von unten) klipp und klar, daß er

die Horizontlinie erst nach der Fertigstellung

dergesamten Bodenkonstruktion ziehen will.—

Bedürfte es nach diesem noch eines weiteren Be-

weises dafür, daß Albertis Angaben unmöglich auf

das Distanzpunktverfahren bezogen werden können,

so fänden wir ihn gerade in der Textstelle, die merk-

würdigerweise als Argument für die gegenteilige

Ansicht benutzt worden ist: daß man sich von der

Richtigkeit der Konstruktion überzeugen könne, indem

man feststelle, ob eine einzige Gerade die Diagonale

für mehrere Quadrate bilde. Dieser Passus scheint

insofern auf die Distanzpunktkonstruktion hinzuweisen,

als in der Tat die Linie D a, die das große Quadrat

diagonal durchschneidet, zugleich die Diagonale von

fünf Teilquadraten darstellt; und wenn man daraus

nur geschlossen hätte, daß Alberti das Distanzpunkt-

verfahren gekannt habe und es zur Kontrolle der

nach einer andern Methode ausgeführten Konstruktion

habe empfehlen wollen, so hätte man damit zwar

Unbeweisbares gesagt — denn nichts berechtigt zu

der Annahme, daß Alberti die Diagonale bis zur

Überschneidung des Horizonts weitergeführt wissen

will, und es ist ein gar weiter Weg von der sehr

naheliegenden Überlegung, daß in einem richtig auf-

geteilten Quadrat eine schräge Folge von Teil-

quadraten eine gemeinsame Diagonale haben muß bis

zu der Feststellung, daß die Verlängerung dieser

Diagonalen den Horizont in einem Punkte treffen

würde, der um die Distanz vom Augenpunkt entfernt

wäre — aber man wäre wenigstens mit den Bestim-

mungen Albertis im Einklang geblieben. — Allein

man ist viel weiter gegangen und hat behauptet, »daß

das, was Alberti als Beweis der Richtigkeit angesehen

wissen will, ursprüngliche Konstruktion sein soll«7),

und diese Ansicht, die nicht nur ebenso unbeweisbar

ist wie jene, sondern außerdem noch — wie schon

gesagt — mit den andern Angaben des Textes unver-

einbar ist, ist vor allem auch deshalb zurückzuweisen,

weil Alberti zu sehr Mathematiker war, als daß er die

Richtigkeit eines Resultates mit derselben Konstruktion

hätte beweisen wollen, mit der er es soeben erzielt

hatte: daß er eine Diagonale brauchen will, um sein

Ergebnis zu prüfen, beweist — wenn anders wir ihm

nicht entweder die Glaubwürdigkeit oder die Urteils-

fähigkeit absprechen wollen —, daß er sie bisher

noch nicht gezogen hatte, d. h. daß das Ver-

6) Kerns eigene Worte, a. a. O. p. 26 unten.

7) Janitschek, a. o. O. p. 232.

fahren, mittels dessen er sein geteiltes Quadrat kon-

struierte, nicht das Distanzpunktverfahren gewesen

sein kann.

II.

Wenn wir demgegenüber — in derselben Weise,

wie es Staigmüller im Repertorium getan hat — den

Versuch machen, der Konstruktionsanweisung Albertis

mit vorbehaltloser Treue nachzufolgen, so ergibt sich

folgendes Verfahren:

a) Wir sollen als Vorderseite des Grundquadrates

die Basis des Bildvierecks annehmen, die wir wieder,

a b nennen wollen, und sie (durch die Punkte c d

e f) in gleiche Stücke teilen; über ihr ist an passen-

der Stelle der Augenpunkt A einzutragen, dessen

Verbindungen mit

a b c d e f uns

die Orthogonalen

ergeben (Fig. II).

b) Es ist —

auf einer neuen

Zeichenfläche —

eine Gerade zu

ziehen, die (durch

die Punkte g h i

k 1 m n o p usw.) in

ebensolche (nicht,

wie es in Janit-

scheks Übersetz-

ung irrig heißt:

in ebensoviele) Ab-

schnitte zu teilen

ist, wie die Linie a b in der zuerst vorgenommenen

Konstruktion. Dann soll ein Punkt (B) angenommen

werden, der ebenso hoch über g s liegt, als vorhin A

über a b lag, und der mit g h i k I m n o p usw. zu

verbinden ist. Dann sollen wir die »Distanz« festsetzen

— daß der Punkt, von dem aus diese Festsetzung

erfolgen soll, nur der Punkt B sein kann, ergibt sich

nicht allein daraus, daß er der zuletzt Erwähnte ist, und

daß die Annahme, es sei der Augenpunkt gemeint, zu

den dargelegten unauflöslichen Widersprüchen mit den

übrigen Bestimmungen führen würde, sondern vor

allem auch daraus, daß der Augenpunkt in der

zweiten Konstruktion überhaupt nicht verzeichnet

worden ist8) —, dort (im Punkte C) das schon er-

wähnte Lot errichten, das von den Linien B g, B h usw.

in v, w, x, y, z geschnitten wird.9) Die Abfolge dieser

8) Die für Kern anstößige Tatsache, daß bei Alberti

jeder Hinweis auf die erforderliche starke seitliche Ver-

schiebung des Punktes (sc. B) im Vergleich mit der Lage

des Augenpunktes fehlt, erklärt sich leicht, wenn man be-

denkt, daß der Punkt B nur in der abgesonderten Kon-

struktion vorkommt, in der der (hier ganz überflüssige)

Augenpunkt gar nicht verzeichnet ist. Wollte man diesen

durchaus darauf eintragen, so wäre sein Abstand von C

(und damit auch von B) dadurch ausreichend bestimmt,

daß er, der in Figur II über e liegt, in Figur III über k

liegen müßte.

9) Staigmüller machte bereits darauf aufmerksam, daß

Albertis Ausdruck »una perpendiculare linea tagliando

qualunque truovi linea« insofern durchaus verständlich

ist, als B m, Bn usw. nicht vom Lot geschnitten werden.