Jahrg. VIII, Nr. 10 vom 11. März 1934

DIE WELTKUNST

3

AUSSTELLUNGEN

Alte Meister

aus

rhein.-westfälischem Privatbesitz

Ausstellung in der Galerie Stern,

Düsseldorf.

Wenn die Galerie Stern es heute wieder

unternimmt, privaten Kunstbesitz zu zeigen,

nachdem dies bisher viermal von Seiten des

Kunstvereins in Verbindung mit dem Kunst-

museum, zuletzt 1929, geschehen ist, dann kann

der Eindruck dieser neuen Veranstaltung be-

weisen, daß die Sammelfreude in den letzten

Jahren hier nicht nachgelassen hat. Das aller-

meiste ist von den früheren Ausstellungen her

nicht bekannt, die Qualität ist höchst beachtlich.

Es kann nicht Wunder nehmen, wenn in

diesem Bezirk die rheinische, die holländische

und' flämische Malerei besonders gut vertreten

sind. Unter den Bildern der altkölnischen

Schule ragt die Madonna auf der Mondsichel

mit einer Rose in der Hand hervor, ein Halb-

figurenbild des Sippenmeisters. Vom Meister

der Verherrlichung Mariä ist eine große An-

betung der Könige zu sehen, die angeblich aus

der Brühler Schloßkapelle stammen soll, und

dann über die Kölner Sammlung Clare von

Bouhaven zu Louis Beissel nach Aachen kam.

Dem älteren Barthel Bruyn werden hier die

ausgezeichneten Bildnisse des Kölner Bürger-

meisters Hermann Sudermann und seiner Frau

Elisabeth zugewiesen. Sie sind mit den Söhnen

bzw. Töchtern und den Schutzheiligen Thomas

ist wahrscheinlich im Auftrage des Erzherzogs

Emst (1553—1595) entstanden, des Statthalters

der Niederlande, für den der Künstler auch eine

Ansicht von Linz gemalt hat. Als Frühwerk,

um 1570 etwa gemalt, wird demselben Künstler

auch das Bild eines Schloßgartens zugeschrie-

ben, welches des Darstellungsstoffes wegen

kulturgeschichtlich interessiert. Unter den

Vlamen sind weiterhin der Sammetbreughel und

der Höllenbreughel, Joos de Momper und

Teniers mit guten Werken vertreten. Hier ist

auch noch ein figurenreiches bezeichnetes Bild

des Sebastian Vranx „Schlacht bei Lecker-

betken“ zu nennen und schließlich ein kleines

.Männerporträt von van Dyck, braun in braun

gehalten, das aus der Sammlung Adolf Thiem,

San Remo, stammt.

Endlich sind noch ein paar italienische Bil-

der ausgestellt. Darunter eine Madonna von

Sassetta. Bemerkenswert ist eine als Frühwerk

dem Raffael zugewiesene Arbeit, „Christus am

Ölberg mit den Jüngern“. Es ist der Teil einer

Predella, zu der sich eine Zeichnung im Metro-

politan Museum in New York befindet. —r.

Moderne Maler

Galerie Gurlitt, Berlin

Nach einer sehenswerten Schau von Werken

Rudolf Schlichters wird dem fünfzigjährigen

Paul Scheurich eine sorgsam gewählte

Ausstellung von Graphik und vor allem seiner

Kleinplastik gewidmet. Besonders in den für

die Meißner Manufaktur geschaffenen

Porzellanstücken drückt sich ein sehr

feiner, dem schönen Material delikat

angepaßter Sinn für Rhythmus und

Klang aus, der selbst den Darstellun-

gen des Ruhenden immer irgendwie

etwas tänzerisch Bewegtes, rokoko-

haft Spielendes verleiht. Aquarelle

und Zeichnungen haben oft denselben

Zug und in ihrer’ sinnlich weichen

Haltung den gleichen bühnenhaften

Charakter. Ein Stückchen Welt, das

man gern ansieht und auch gern wie-

der einmal ansieht. Paraskewe Beres-

kin-Küpper, eine russische, an einen

Deutschen verheiratete Emigrantin,

malt farbig gefühlvoll akzentuierte

Bildnisse mit starker Flächenwirkung

in einer stark an die Florentiner des

fünfzehnten Jahrhunderts erinnernden

Art. Einiges, z. B. „Die Vase“ in Grau

und Gelb, fällt durch aparten Farben-

zusammenklang auf. Zwei rassische

Bauernbilder in ihrer frischen Realistik

kontrastieren seltsam zu der sonst

dekorativ bestimmten Art der Künst-

lerin. Zk.

50 Jahre

„Independants"

Bis zum Jahre 1884 bot der „Grand-

Salon“ den Künstlern in Paris die ein-

zige Möglichkeit, ihre Werke einem

großen Publikum zu zeigen. Doch die

„Jury“ dieses Salons haftete so stark

in der Tradition, daß selbst die größten

Zeitgenossen, wie Manet, Seurat

und C e z a n n e refüsiert wurden.

Keine Zeitung, keine Zeitschrift und

natürlich auch kein Kunsthändler

hatten den Mut, sich für die fort-

schrittlichen, doch verkannten Künst-

ler einzusetzen. So hat Seurat in

seinem ganzen Leben nur zwei Bilder

verkauft.

Erst der „Salon des Indepen-

d a n t s“, der unter der Devise „Weder

Jury, noch Auszeichnung“ im Jahre

1884 zum erstenmal seine Pforten

öffnete, gestattete auch den bisher ge-

ächteten Künstlern an die Öffentlich-

keit zu treten. Dadurch hat er wesent-

lich zu einer Neugestaltung der mo-

dernen Kunst beigetragen. Meister wie

Signac, Seurat, Van Gogh, Toulouse-

Lautrec, Cezanne und später auch Bon-

nard, Vuillard, Henri Matisse und der

Zöllner Rousseau schulden diesem

Salon ihren Ruhm und ihre führende

Rolle in der modernen Malerei.

In den 80er und 90er Jahren waren

die „Independants“ das einzige Sprach-

rohr der revolutionären Künstler. Von

und Ursula dargestellt. Für diese leuchtend

farbigen Werke wird allerdings auch der Name

Joos van Cleve genannt. Dem Werk des jün-

geren Bruyn dürften sicher die Ganzfiguren-

bilder des Rentmeisters Karl Francot und seiner

hier aus eroberten sich die Impressionisten

und Neo-Impressionisten, die „Fauves“, die

Kubisten und Futuristen die Welt und besieg-

ten so die Alleinherrschaft der akademischen

Tradition.

Frau angehören, die 1562 datiert sind. Ob das

schöne Männerporträt von 1545 als eine Arbeit

des Ludger tom Ring d. Jg. anzusprechen ist,

scheint nicht ohne weiteres einleuchtend. Es

befand sich ehedem in der Sammlung Mackham,

London, und ist dann in die von Gumprecht,

Berlin, gekommen. In den Kreis des Konrad

von Soest wird mit Recht ein Bild der Maria

mit dem Kinde verwiesen, das bisher noch

nirgends ausgestellt war. Hervorzuheben ist

ferner ein Adam Elsheimer, eine kleine Wald-

landschaft mit der Madonna.

Die Altniederländer sind mit ein paar be-

sonders bemerkenswerten Gemälden vertreten.

Darunter befindet sich eine Landschaft von

Joachim Patinier und eine Darstellung des Hl.

Paulus von Lukas van Leyden. Farbig überaus

reizvoll sind ferner von Jan de Cock „Johannes

auf Pathmos“ und die „Versuchung des Hl.

Antonius“. Zu den ganz bedeutenden Arbeiten

der Ausstellung gehört dann das ungewöhnlich

große Bild des Lukas van Valkenborgh (s.

Abb. S. 2), „Marktszene in Passau“. Das Bild

Mit der Begründung des „Herbstsalons“ im

Jahre 1903 zersplitterte sich die Einheitsfront

der jungen Künstlergeneration und verlor da-

durch unendlich viel von ihrer bisherigen Stoß-

kraft.

Hinzu kam, daß Kunstkritik und Kunst-

handel sich gerade mit den Werken der Jungen

nunmehr so stark zu befassen begann, daß

der Kunstmarkt mit diesen Werken über-

schwemmt wurde. Trotzdem diese Verhältnisse

sich in den letzten Krisenjahren wieder ver-

ändert haben, ist leider die allzu starke Be-

schickung der „Independants“ Tradition ge-

blieben.

Ein solches Massenaufgebot von Kunstwerken

ist aber heute mehr als je ein Unding. Über

2300 Künstler stellen nicht weniger als 4623

Werke zur Schau, die entsprechend dem Bei-

tritt der Künstler zum Salon nach Jahrgängen

geordnet sind. Es ist nur allzu selbstverständ-

lich, daß sich die Bilder gegenseitig erdrücken

und daß ihre Wirkung durch zufälliges Neben-

einander aufgehoben wird. Namen zu nennen,

erübrigt sich. Man sucht vergeblich nach neuen

Talenten und auch die bekannteren Künstler

sind zum Teil recht ungünstig vertreten. In-

teressant ist die Rückschau auf ältere Bilder

derjenigen Künstler, die als Mitbegründer des

Salons zu einer Art Retrospektive eingeladen

wurden.

Auch in diesem Jahr spielen die außerfran-

zösischen Künstler eine wesentliche Rolle: Man

findet im Rahmen dieser Ausstellung 60 Ita-

liener, 50 Russen, 32 Schweizer, 29 Polen,

25 Engländer, 26 Amerikaner, 26 Belgier,

20 Balkanesen, 13 Spanier, 14 Japaner, 10 Skan-

dinavier, 11 Tschechoslowaken, 11 Holländer und

nur 5 Deutsche. Diese Deutschen sind meist

junge Künstler, die in Paris studieren und noch

keine ausgesprochene Handschrift haben. Nur

Paul Strecker zeigt in seiner „Place de la

Victoire“ künstlerische Reife.

Viele, die in früheren Jahren hier ihre besten

Werke zeigten, sind heute nicht mehr vertreten,

Auf den Spuren alter Meister

Funde in Privatbesitz

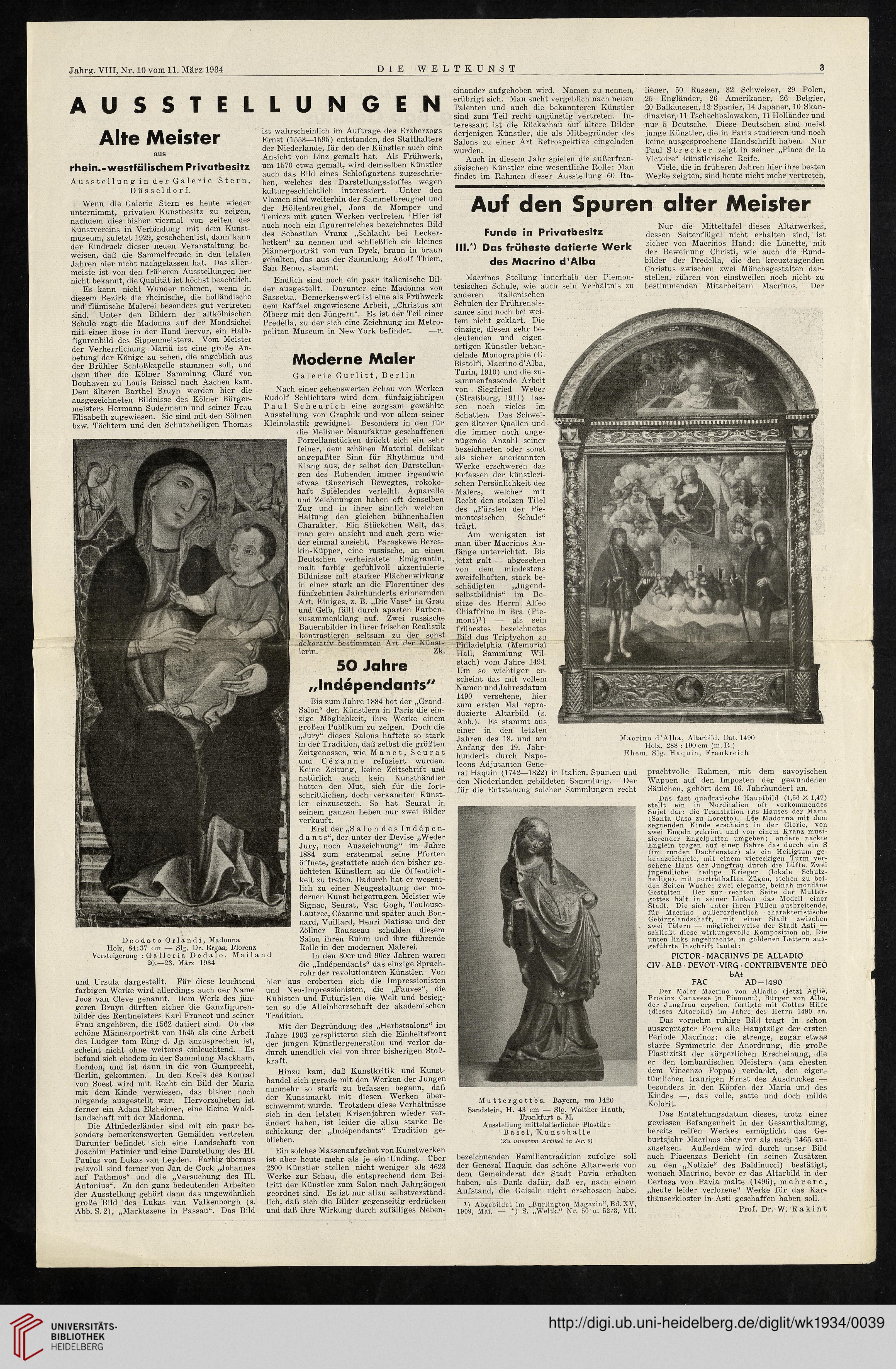

III.*) Das früheste datierte Werk

des Macrino d’Alba

Macrinos Stellung innerhalb der Piemon-

tesischen Schule, wie auch sein Verhältnis zu

Nur die Mitteltafel dieses Altarwerkes,

dessen Seitenflügel nicht erhalten sind, ist

sicher von Macrinos Hand: die Lünette, mit

der Beweinung Christi, wie auch die Rund-

bilder der Predella, die den kreuztragenden

Christus zwischen zwei Mönchsgestalten dar-

stellen, rühren von einstweilen noch nicht zu

bestimmenden Mitarbeitern Macrinos. Der

anderen italienischen

Schulen der Frührenais-

sance sind noch bei wei-

tem nicht geklärt. Die

einzige, diesen sehr be-

deutenden und eigen-

artigen Künstler behan-

delnde Monographie (G.

Bistolfi, Macrino d’Alba,

Turin, 1910) und die zu-

sammenfassende Arbeit

von Siegfried Weber

(Straßburg, 1911) las-

sen noch vieles im

Schatten. Das Schwei-

gen älterer Quellen und

die immer noch unge-

nügende Anzahl seiner

bezeichneten oder sonst

als sicher anerkannten

Werke erschweren das

Erfassen der künstleri-

schen Persönlichkeit des

Malers, welcher mit

Recht den stolzen Titel

des „Fürsten der Pie-

montesischen Schule“

trägt.

Am wenigsten ist

man über Macrinos An-

fänge unterrichtet. Bis

jetzt galt — abgesehen

von dem mindestens

zweifelhaften, stark be-

schädigten „Jugend-

selbstbildnis“ im Be-

sitze des Herrn Alfeo

Chiaffrino in Bra (Pie-

mont)1) —- als sein

frühestes bezeichnetes

Bild das Triptychon zu

Philadelphia (Memorial

Hall, Sammlung Wil-

stach) vom Jahre 1494.

Um so wichtiger er-

scheint das mit vollem

Namen und Jahresdatum

1490 versehene, hier

zum ersten Mal repro-

duzierte Altarbild (s.

Abb.). Es stammt aus

einer in den letzten

soll

Macrino d’Alba, Altarbild. Dat. 1490

Holz, 288 : 190 cm (m. R.)

Ehern. Slg. Haquin, Frankreich

Muttergottes. Bayern, um 1420

Sandstein, II. 43 cm — Slg. Walther Hauth,

Frankfurt a. M.

Ausstellung mittelalterlicher Plastik:

Basel, Kunsthalle

(Zu unserem Artikel in Nr. 9)

Jahren des 18. und am

Anfang des 19. Jahr¬

hunderts durch Napo¬

leons Adjutanten Gene¬

ral Haquin (1742—1822) in Italien, Spanien und

den Niederlanden gebildeten Sammlung. Der

für die Entstehung solcher Sammlungen recht

bezeichnenden Familientradition zufolge

der General Haquin das schöne Altarwerk von

dem Gemeinderat der Stadt Pavia erhalten

haben, als Dank dafür, daß er, nach einem

Aufstand, die Geiseln nicht erschossen habe.

1) Abgebildet im „Burlington Magazin“, Bd. XV,

1909, Mai. — *) S. „Weltk.“ Nr. 50 u. 52/3, VII.

prachtvolle Rahmen, mit dem savoyischen

Wappen auf den Imposten der gewundenen

Säulchen, gehört dem 16. Jahrhundert an.

Das fast quadratische Hauptbild (1,56 X 1,47)

stellt ein in Norditalien oft vorkommendes

Sujet dar: die Translation (los Hauses der Maria

(Santa Casa zu Loretta). Die Madonna mit dem

segnenden Kinde erscheint in der Glorie, von

zwei Engeln gekrönt und von einem Kranz musi-

zierender Engelputten umgeben; andere nackte

Englein tragen auf einer Bahre das durch ein S

(im runden Dachfenster) als ein Heiligtum ge-

kennzeichnete, mit einem viereckigen Turm ver-

sehene Haus der Jungfrau durch die Lüfte. Zwei

jugendliche heilige Krieger (lokale Schutz-

heilige), mit porträthaften Zügen, stehen zu bei-

den Seiten Wache: zwei elegante, beinah mondäne

Gestalten. Der zur rechten Seite der Mutter-

gottes hält in seiner Linken das Modell einer

Stadt. Die sich unter ihren Füßen ausbreitende,

für Macrino außerordentlich charakteristische

Gebirgslandschaft, mit einer Stadt zwischen

zwei Tälern — möglicherweise der Stadt Asti —■

schließt diese wirkungsvolle Komposition ab. Die

unten links angebrachte, in goldenen Lettern aus-

geführte Inschrift lautet:

PICTOR • MACR1NVS DE ALLADIO

CIV ■ ALB • DEVOT -VIRQ • CONTRIBVENTE DEO

bAt

FAC AD-1490

Der Maler Macrino von Alladio (jetzt Aglie,

Provinz Canavese in Piemont), Bürger von Alba,

der Jungfrau ergeben, fertigte mit Gottes Hilfe

(dieses Altarbild) im Jahre des Herrn 1490 an.

Das vornehm ruhige Bild trägt in schon

ausgeprägter Form alle Hauptzüge der ersten

Periode Macrinos: die strenge, sogar etwas

starre Symmetrie der Anordnung, die große

Plastizität der körperlichen Erscheinung, die

er den lombardischen Meistern (am ehesten

dem Vincenzo Foppa) verdankt, den eigen-

tümlichen traurigen Ernst des Ausdruckes —

besonders in den Köpfen der Maria und des

Kindes —, das volle, satte und doch milde

Kolorit.

Das Entstehungsdatum dieses, trotz einer

gewissen Befangenheit in der Gesamthaltung,

bereits reifen Werkes ermöglicht das Ge-

burtsjahr Macrinos eher vor als nach 1465 an-

zusetzen. Außerdem wird durch unser Bild

auch Piacenzas Bericht (in seinen Zusätzen

zu den „Notizie“ des Baldinucci) bestätigt,

wonach Macrino, bevor er das Altarbild in der

Certosa von Pavia malte (1496), mehrere,

„heute leider verlorene“ Werke für das Kar-

thäuserkloster in Asti geschaffen haben soll.

Prof. Dr. W. R a k i n t

DIE WELTKUNST

3

AUSSTELLUNGEN

Alte Meister

aus

rhein.-westfälischem Privatbesitz

Ausstellung in der Galerie Stern,

Düsseldorf.

Wenn die Galerie Stern es heute wieder

unternimmt, privaten Kunstbesitz zu zeigen,

nachdem dies bisher viermal von Seiten des

Kunstvereins in Verbindung mit dem Kunst-

museum, zuletzt 1929, geschehen ist, dann kann

der Eindruck dieser neuen Veranstaltung be-

weisen, daß die Sammelfreude in den letzten

Jahren hier nicht nachgelassen hat. Das aller-

meiste ist von den früheren Ausstellungen her

nicht bekannt, die Qualität ist höchst beachtlich.

Es kann nicht Wunder nehmen, wenn in

diesem Bezirk die rheinische, die holländische

und' flämische Malerei besonders gut vertreten

sind. Unter den Bildern der altkölnischen

Schule ragt die Madonna auf der Mondsichel

mit einer Rose in der Hand hervor, ein Halb-

figurenbild des Sippenmeisters. Vom Meister

der Verherrlichung Mariä ist eine große An-

betung der Könige zu sehen, die angeblich aus

der Brühler Schloßkapelle stammen soll, und

dann über die Kölner Sammlung Clare von

Bouhaven zu Louis Beissel nach Aachen kam.

Dem älteren Barthel Bruyn werden hier die

ausgezeichneten Bildnisse des Kölner Bürger-

meisters Hermann Sudermann und seiner Frau

Elisabeth zugewiesen. Sie sind mit den Söhnen

bzw. Töchtern und den Schutzheiligen Thomas

ist wahrscheinlich im Auftrage des Erzherzogs

Emst (1553—1595) entstanden, des Statthalters

der Niederlande, für den der Künstler auch eine

Ansicht von Linz gemalt hat. Als Frühwerk,

um 1570 etwa gemalt, wird demselben Künstler

auch das Bild eines Schloßgartens zugeschrie-

ben, welches des Darstellungsstoffes wegen

kulturgeschichtlich interessiert. Unter den

Vlamen sind weiterhin der Sammetbreughel und

der Höllenbreughel, Joos de Momper und

Teniers mit guten Werken vertreten. Hier ist

auch noch ein figurenreiches bezeichnetes Bild

des Sebastian Vranx „Schlacht bei Lecker-

betken“ zu nennen und schließlich ein kleines

.Männerporträt von van Dyck, braun in braun

gehalten, das aus der Sammlung Adolf Thiem,

San Remo, stammt.

Endlich sind noch ein paar italienische Bil-

der ausgestellt. Darunter eine Madonna von

Sassetta. Bemerkenswert ist eine als Frühwerk

dem Raffael zugewiesene Arbeit, „Christus am

Ölberg mit den Jüngern“. Es ist der Teil einer

Predella, zu der sich eine Zeichnung im Metro-

politan Museum in New York befindet. —r.

Moderne Maler

Galerie Gurlitt, Berlin

Nach einer sehenswerten Schau von Werken

Rudolf Schlichters wird dem fünfzigjährigen

Paul Scheurich eine sorgsam gewählte

Ausstellung von Graphik und vor allem seiner

Kleinplastik gewidmet. Besonders in den für

die Meißner Manufaktur geschaffenen

Porzellanstücken drückt sich ein sehr

feiner, dem schönen Material delikat

angepaßter Sinn für Rhythmus und

Klang aus, der selbst den Darstellun-

gen des Ruhenden immer irgendwie

etwas tänzerisch Bewegtes, rokoko-

haft Spielendes verleiht. Aquarelle

und Zeichnungen haben oft denselben

Zug und in ihrer’ sinnlich weichen

Haltung den gleichen bühnenhaften

Charakter. Ein Stückchen Welt, das

man gern ansieht und auch gern wie-

der einmal ansieht. Paraskewe Beres-

kin-Küpper, eine russische, an einen

Deutschen verheiratete Emigrantin,

malt farbig gefühlvoll akzentuierte

Bildnisse mit starker Flächenwirkung

in einer stark an die Florentiner des

fünfzehnten Jahrhunderts erinnernden

Art. Einiges, z. B. „Die Vase“ in Grau

und Gelb, fällt durch aparten Farben-

zusammenklang auf. Zwei rassische

Bauernbilder in ihrer frischen Realistik

kontrastieren seltsam zu der sonst

dekorativ bestimmten Art der Künst-

lerin. Zk.

50 Jahre

„Independants"

Bis zum Jahre 1884 bot der „Grand-

Salon“ den Künstlern in Paris die ein-

zige Möglichkeit, ihre Werke einem

großen Publikum zu zeigen. Doch die

„Jury“ dieses Salons haftete so stark

in der Tradition, daß selbst die größten

Zeitgenossen, wie Manet, Seurat

und C e z a n n e refüsiert wurden.

Keine Zeitung, keine Zeitschrift und

natürlich auch kein Kunsthändler

hatten den Mut, sich für die fort-

schrittlichen, doch verkannten Künst-

ler einzusetzen. So hat Seurat in

seinem ganzen Leben nur zwei Bilder

verkauft.

Erst der „Salon des Indepen-

d a n t s“, der unter der Devise „Weder

Jury, noch Auszeichnung“ im Jahre

1884 zum erstenmal seine Pforten

öffnete, gestattete auch den bisher ge-

ächteten Künstlern an die Öffentlich-

keit zu treten. Dadurch hat er wesent-

lich zu einer Neugestaltung der mo-

dernen Kunst beigetragen. Meister wie

Signac, Seurat, Van Gogh, Toulouse-

Lautrec, Cezanne und später auch Bon-

nard, Vuillard, Henri Matisse und der

Zöllner Rousseau schulden diesem

Salon ihren Ruhm und ihre führende

Rolle in der modernen Malerei.

In den 80er und 90er Jahren waren

die „Independants“ das einzige Sprach-

rohr der revolutionären Künstler. Von

und Ursula dargestellt. Für diese leuchtend

farbigen Werke wird allerdings auch der Name

Joos van Cleve genannt. Dem Werk des jün-

geren Bruyn dürften sicher die Ganzfiguren-

bilder des Rentmeisters Karl Francot und seiner

hier aus eroberten sich die Impressionisten

und Neo-Impressionisten, die „Fauves“, die

Kubisten und Futuristen die Welt und besieg-

ten so die Alleinherrschaft der akademischen

Tradition.

Frau angehören, die 1562 datiert sind. Ob das

schöne Männerporträt von 1545 als eine Arbeit

des Ludger tom Ring d. Jg. anzusprechen ist,

scheint nicht ohne weiteres einleuchtend. Es

befand sich ehedem in der Sammlung Mackham,

London, und ist dann in die von Gumprecht,

Berlin, gekommen. In den Kreis des Konrad

von Soest wird mit Recht ein Bild der Maria

mit dem Kinde verwiesen, das bisher noch

nirgends ausgestellt war. Hervorzuheben ist

ferner ein Adam Elsheimer, eine kleine Wald-

landschaft mit der Madonna.

Die Altniederländer sind mit ein paar be-

sonders bemerkenswerten Gemälden vertreten.

Darunter befindet sich eine Landschaft von

Joachim Patinier und eine Darstellung des Hl.

Paulus von Lukas van Leyden. Farbig überaus

reizvoll sind ferner von Jan de Cock „Johannes

auf Pathmos“ und die „Versuchung des Hl.

Antonius“. Zu den ganz bedeutenden Arbeiten

der Ausstellung gehört dann das ungewöhnlich

große Bild des Lukas van Valkenborgh (s.

Abb. S. 2), „Marktszene in Passau“. Das Bild

Mit der Begründung des „Herbstsalons“ im

Jahre 1903 zersplitterte sich die Einheitsfront

der jungen Künstlergeneration und verlor da-

durch unendlich viel von ihrer bisherigen Stoß-

kraft.

Hinzu kam, daß Kunstkritik und Kunst-

handel sich gerade mit den Werken der Jungen

nunmehr so stark zu befassen begann, daß

der Kunstmarkt mit diesen Werken über-

schwemmt wurde. Trotzdem diese Verhältnisse

sich in den letzten Krisenjahren wieder ver-

ändert haben, ist leider die allzu starke Be-

schickung der „Independants“ Tradition ge-

blieben.

Ein solches Massenaufgebot von Kunstwerken

ist aber heute mehr als je ein Unding. Über

2300 Künstler stellen nicht weniger als 4623

Werke zur Schau, die entsprechend dem Bei-

tritt der Künstler zum Salon nach Jahrgängen

geordnet sind. Es ist nur allzu selbstverständ-

lich, daß sich die Bilder gegenseitig erdrücken

und daß ihre Wirkung durch zufälliges Neben-

einander aufgehoben wird. Namen zu nennen,

erübrigt sich. Man sucht vergeblich nach neuen

Talenten und auch die bekannteren Künstler

sind zum Teil recht ungünstig vertreten. In-

teressant ist die Rückschau auf ältere Bilder

derjenigen Künstler, die als Mitbegründer des

Salons zu einer Art Retrospektive eingeladen

wurden.

Auch in diesem Jahr spielen die außerfran-

zösischen Künstler eine wesentliche Rolle: Man

findet im Rahmen dieser Ausstellung 60 Ita-

liener, 50 Russen, 32 Schweizer, 29 Polen,

25 Engländer, 26 Amerikaner, 26 Belgier,

20 Balkanesen, 13 Spanier, 14 Japaner, 10 Skan-

dinavier, 11 Tschechoslowaken, 11 Holländer und

nur 5 Deutsche. Diese Deutschen sind meist

junge Künstler, die in Paris studieren und noch

keine ausgesprochene Handschrift haben. Nur

Paul Strecker zeigt in seiner „Place de la

Victoire“ künstlerische Reife.

Viele, die in früheren Jahren hier ihre besten

Werke zeigten, sind heute nicht mehr vertreten,

Auf den Spuren alter Meister

Funde in Privatbesitz

III.*) Das früheste datierte Werk

des Macrino d’Alba

Macrinos Stellung innerhalb der Piemon-

tesischen Schule, wie auch sein Verhältnis zu

Nur die Mitteltafel dieses Altarwerkes,

dessen Seitenflügel nicht erhalten sind, ist

sicher von Macrinos Hand: die Lünette, mit

der Beweinung Christi, wie auch die Rund-

bilder der Predella, die den kreuztragenden

Christus zwischen zwei Mönchsgestalten dar-

stellen, rühren von einstweilen noch nicht zu

bestimmenden Mitarbeitern Macrinos. Der

anderen italienischen

Schulen der Frührenais-

sance sind noch bei wei-

tem nicht geklärt. Die

einzige, diesen sehr be-

deutenden und eigen-

artigen Künstler behan-

delnde Monographie (G.

Bistolfi, Macrino d’Alba,

Turin, 1910) und die zu-

sammenfassende Arbeit

von Siegfried Weber

(Straßburg, 1911) las-

sen noch vieles im

Schatten. Das Schwei-

gen älterer Quellen und

die immer noch unge-

nügende Anzahl seiner

bezeichneten oder sonst

als sicher anerkannten

Werke erschweren das

Erfassen der künstleri-

schen Persönlichkeit des

Malers, welcher mit

Recht den stolzen Titel

des „Fürsten der Pie-

montesischen Schule“

trägt.

Am wenigsten ist

man über Macrinos An-

fänge unterrichtet. Bis

jetzt galt — abgesehen

von dem mindestens

zweifelhaften, stark be-

schädigten „Jugend-

selbstbildnis“ im Be-

sitze des Herrn Alfeo

Chiaffrino in Bra (Pie-

mont)1) —- als sein

frühestes bezeichnetes

Bild das Triptychon zu

Philadelphia (Memorial

Hall, Sammlung Wil-

stach) vom Jahre 1494.

Um so wichtiger er-

scheint das mit vollem

Namen und Jahresdatum

1490 versehene, hier

zum ersten Mal repro-

duzierte Altarbild (s.

Abb.). Es stammt aus

einer in den letzten

soll

Macrino d’Alba, Altarbild. Dat. 1490

Holz, 288 : 190 cm (m. R.)

Ehern. Slg. Haquin, Frankreich

Muttergottes. Bayern, um 1420

Sandstein, II. 43 cm — Slg. Walther Hauth,

Frankfurt a. M.

Ausstellung mittelalterlicher Plastik:

Basel, Kunsthalle

(Zu unserem Artikel in Nr. 9)

Jahren des 18. und am

Anfang des 19. Jahr¬

hunderts durch Napo¬

leons Adjutanten Gene¬

ral Haquin (1742—1822) in Italien, Spanien und

den Niederlanden gebildeten Sammlung. Der

für die Entstehung solcher Sammlungen recht

bezeichnenden Familientradition zufolge

der General Haquin das schöne Altarwerk von

dem Gemeinderat der Stadt Pavia erhalten

haben, als Dank dafür, daß er, nach einem

Aufstand, die Geiseln nicht erschossen habe.

1) Abgebildet im „Burlington Magazin“, Bd. XV,

1909, Mai. — *) S. „Weltk.“ Nr. 50 u. 52/3, VII.

prachtvolle Rahmen, mit dem savoyischen

Wappen auf den Imposten der gewundenen

Säulchen, gehört dem 16. Jahrhundert an.

Das fast quadratische Hauptbild (1,56 X 1,47)

stellt ein in Norditalien oft vorkommendes

Sujet dar: die Translation (los Hauses der Maria

(Santa Casa zu Loretta). Die Madonna mit dem

segnenden Kinde erscheint in der Glorie, von

zwei Engeln gekrönt und von einem Kranz musi-

zierender Engelputten umgeben; andere nackte

Englein tragen auf einer Bahre das durch ein S

(im runden Dachfenster) als ein Heiligtum ge-

kennzeichnete, mit einem viereckigen Turm ver-

sehene Haus der Jungfrau durch die Lüfte. Zwei

jugendliche heilige Krieger (lokale Schutz-

heilige), mit porträthaften Zügen, stehen zu bei-

den Seiten Wache: zwei elegante, beinah mondäne

Gestalten. Der zur rechten Seite der Mutter-

gottes hält in seiner Linken das Modell einer

Stadt. Die sich unter ihren Füßen ausbreitende,

für Macrino außerordentlich charakteristische

Gebirgslandschaft, mit einer Stadt zwischen

zwei Tälern — möglicherweise der Stadt Asti —■

schließt diese wirkungsvolle Komposition ab. Die

unten links angebrachte, in goldenen Lettern aus-

geführte Inschrift lautet:

PICTOR • MACR1NVS DE ALLADIO

CIV ■ ALB • DEVOT -VIRQ • CONTRIBVENTE DEO

bAt

FAC AD-1490

Der Maler Macrino von Alladio (jetzt Aglie,

Provinz Canavese in Piemont), Bürger von Alba,

der Jungfrau ergeben, fertigte mit Gottes Hilfe

(dieses Altarbild) im Jahre des Herrn 1490 an.

Das vornehm ruhige Bild trägt in schon

ausgeprägter Form alle Hauptzüge der ersten

Periode Macrinos: die strenge, sogar etwas

starre Symmetrie der Anordnung, die große

Plastizität der körperlichen Erscheinung, die

er den lombardischen Meistern (am ehesten

dem Vincenzo Foppa) verdankt, den eigen-

tümlichen traurigen Ernst des Ausdruckes —

besonders in den Köpfen der Maria und des

Kindes —, das volle, satte und doch milde

Kolorit.

Das Entstehungsdatum dieses, trotz einer

gewissen Befangenheit in der Gesamthaltung,

bereits reifen Werkes ermöglicht das Ge-

burtsjahr Macrinos eher vor als nach 1465 an-

zusetzen. Außerdem wird durch unser Bild

auch Piacenzas Bericht (in seinen Zusätzen

zu den „Notizie“ des Baldinucci) bestätigt,

wonach Macrino, bevor er das Altarbild in der

Certosa von Pavia malte (1496), mehrere,

„heute leider verlorene“ Werke für das Kar-

thäuserkloster in Asti geschaffen haben soll.

Prof. Dr. W. R a k i n t