Jahrg. VIII, Nr. 15 vom 15. April 1934

DIE WELTKUNST

3

Auf den Spuren

alter Meister

Funde in Privatbesitz

IV.* *) Jacopo und Leandro

Bassano

Bei Beurteilung der Kunst der Bassano1),

die eine Brücke vom Cinquecento zum Seicento

schlägt, hat man die Porträts verhältnismäßig

weniger beachtet als ihre figurenreichen, meist

genrehaft aufgefaßten und in die heimische

Landschaft versetzten religiösen Darstellungen.

Die blendende Koloristik dieser Bilder, die

neuartige Lösung der Lichtprobleme durch

Jacopo da Ponte (von der Brenta-Brücke in

Bassano) und seiner Söhne wurden bereits von

*) Vgl. „Weltkunst“ Nr. 50, 52/3, Jg. VII,

Nr. 10, Jg. VIII.

1) Die übliche Schreibweise „die Bassani“ ist

nicht berechtigt, da der Stadtname Bassano keinen

Plural bilden kann; so schreiben jetzt die Fran-

zosen „les Bassano“, und die Italiener „i Bas-

sano“.

den Zeitgenossen bewundert: nach Borghini

(II Riposo, 1584, S. 563) ist Jacopo „tenuto ra-

rissimo nel colorire“. Boschini in seiner „Carta

del navegar“ (1660, S. 176) vergleicht seine

Farben mit „kostbaren Edelsteinen“, und sogar

der Wortführer der klassizistischen Ästhetik

Roger De Piles stellt ihm, in seiner kuriosen

Tabelle der relativen Vorzüge der großen

Meister, die Zensur 17 aus, wobei Tintoretto

und Paolo Veronese nur mit 16 abschneiden —

allerdings bekommt Jacopo, wie auch Palma

Vecchio, für „den Ausdruck“ eine Null (Cours

de peinture par principes, 1746). Die moderne

Kunstkritik, von Berenson bis Wart Arslan, be-

schäftigt sich auch hauptsächlich mit den emi-

nenten koloristischen und luminösen Werten

der Malerei der Bassano.

Allein das Porträt ist

nur in seltenen Fällen

ausschließlich ein Licht-

und Farbenproblem;

nur die Pleinairmalerei

gestattete sich ab und

zu, das menschliche Ge-

sicht in schillernde

Licht- und Farbenflecke

aufzulösen. Sonst bleibt

in der Bildniskunst die

Form und der durch die

Form bedingte geistige

Gehalt, neben der sinn-

lichen und veränder-

lichen farbig-tönigen

Erscheinung, stets der

Hauptträger der Wir-

kung. Wenn das For-

male und das Geistige

auch nicht direkt zu den

Stärken der Bassano ge-

hören, so stehen immer-

hin ihre besten Bildnisse

nicht unter dem Niveau

der zeitgenössischen ve-

nezianischen Porträt-

malerei. Und auch auf

diesem Gebiet würde es

sich lohnen, die nicht

immer leicht vonein-

ander zu trennenden

künstlerischen Persön-

lichkeiten der Bassano-

Familie, wo nur mög-

lich, zu erfassen.

Die beiden hier abge-

bildeten Porträts, von

denen das eine sich in

deutschem Privatbesitz

und das andere in der

Pariser Sammlung A.

Sambon befindet und

1929 mit anderen Ge-

mälden der Bassano

in Paris ausgestellt

wurde, sind vor allem

durch den Umstand in-

teressant, daß sie zweifelsohne eine und dieselbe

Persönlichkeit in verschiedenem Alter dar-

stellen (es genügt hier auf die charakteristi-

schen Formen des breiten Gesichtes, auf die

Augenpartien, die Nase, den Mund und die

Verteilung des Haarwuchses hinzuweisen) und

dadurch zwei verschiedenen, zeitlich um 15 bis

20 Jahre auseinander liegenden Entwicklungs-

stufen des Porträtstiles der Bassano angehören.

Der noch schwarzhaarige unbedeckte Kopf

eines in Dreiviertelansicht dargestellten etwa

35jährigen Mannes, der in der Rechten die

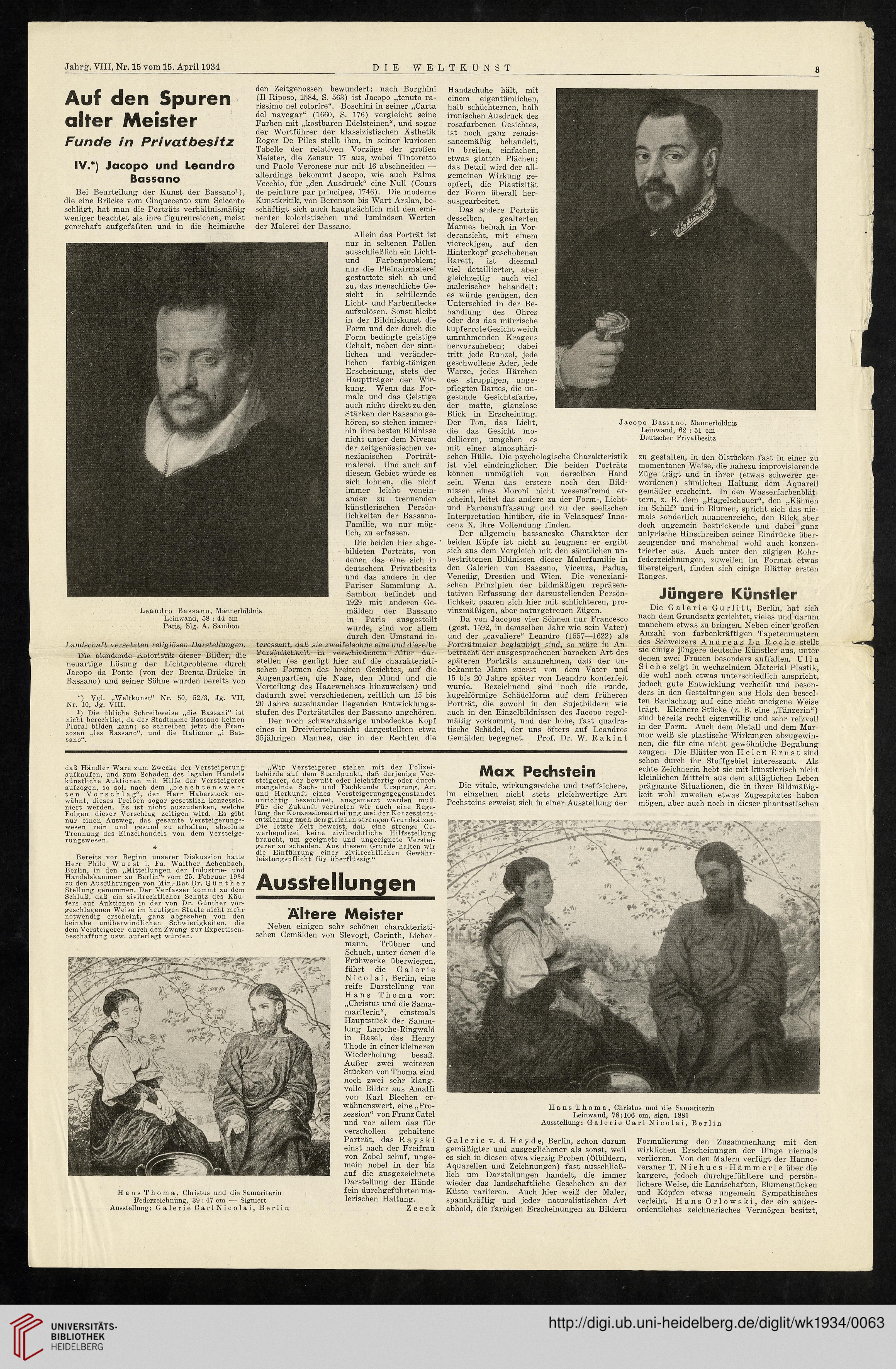

Leandro Bassano, Männerbildnis

Leinwand, 58 : 44 ein

Paris, Slg. A. Sambon

daß Händler Ware zum Zwecke der Versteigerung

aufkaufen, und zum Schaden des legalen Handels

künstliche Auktionen mit Hilfe der Versteigerer

aufzogen, so soll nach dem „beachtenswer-

ten Vorschlag“, den Herr Haberstock er-

wähnt, dieses Treiben sogar gesetzlich konzessio-

niert werden. Es ist nicht auszudenken, welche

Folgen dieser Vorschlag zeitigen wird. Es gibt

nur einen Ausweg, das gesamte Versteigerungs-

wesen rein und gesund zu erhalten, absolute

Trennung des Einzelhandels von dem Versteige-

rungswesen.

*

Bereits vor Beginn unserer Diskussion hatte

Herr Philo W u e st i. Fa. Walther Achenbach,

Berlin, in den „Mitteilungen der Industrie- und

Handelskammer zu Berlin“- vom 25. Februar 1934

zu den Ausführungen von Min.-Rat Dr. Günther

Stellung genommen. Der Verfasser kommt zu dem

Schluß, daß ein zivilrechtlicher Schutz des Käu-

fers auf Auktionen in der von Dr. Günther vor-

geschlagenen Weise im heutigen Staate nicht mehr

notwendig erscheint, ganz abgesehen von den

beinahe unüberwindlichen Schwierigkeiten, die

dem Versteigerer durch den Zwang zur Expertisen-

beschaffung usw. auferlegt würden.

„Wir Versteigerer stehen mit der Polizei-

behörde auf dem Standpunkt, daß derjenige Ver-

steigerer, der bewußt oder leichtfertig oder durch

mangelnde Sach- und Fachkunde Ursprung, Art

und Herkunft eines Versteigerungsgegenstandes

unrichtig bezeichnet, ausgemerzt werden muß.

Für die Zukunft vertreten wir auch eine Rege-

lung der Konizessioniserteilung unid der Konzessiions-

entziehuing nach dien gleichen strengen Grundsätzen.

Die letzte Zeit beweist, daß eine strenge Ge-

werbepolizei keine zivilrechtliche Hilfsstellung

braucht, um geeignete und ungeeignete Verstei-

gerer zu scheiden. Aus diesem Grunde halten wir

die Einführung einer zivilrechtlichen Gewähr-

leistungspflicht für überflüssig.“

Ausstellungen

Ältere Meister

Neben einigen sehr schönen charakteristi-

schen Gemälden von Slevogt, Corinth, Lieber-

mann, Trübner und

Schuch, unter denen die

Frühwerke überwiegen,

führt die Galerie

Nicolai, Berlin, eine

reife Darstellung von

Hans Thoma vor:

„Christus und die Sama-

mariterin“, einstmals

Hauptstück der Samm-

lung Laroche-Ringwald

in Basel, das Henry

Thode in einer kleineren

Wiederholung besaß.

Außer zwei weiteren

Stücken von Thoma sind

noch zwei sehr klang-

volle Bilder aus Amalfi

von Karl Blechen er-

wähnenswert, eine „Pro-

zession“ von Franz Catel

und vor allem das für

verschollen gehaltene

Porträt, das R ay ski

einst nach der Freifrau

von Zobel schuf, unge-

mein nobel in der bis

auf die ausgezeichnete

Darstellung der Hände

fein durchgeführten ma-

lerischen Haltung.

Z e e c k

Hans Tlioma, Christus und die Samariterin

Federzeichnung, 39 : 47 cm — Signiert

Ausstellung: Galerie CarlNicolai, Berlin

Handschuhe hält, mit

einem eigentümlichen,

halb schüchternen, halb

ironischen Ausdruck des

rosafarbenen Gesichtes,

ist noch ganz renais¬

sancemäßig behandelt,

in breiten, einfachen,

etwas glatten Flächen;

das Detail wird der all¬

gemeinen Wirkung ge¬

opfert, die Plastizität

der Form überall her-

ausgearbeitet.

Das andere Porträt

desselben, gealterten

Mannes beinah in Vor¬

deransicht, mit einem

viereckigen, auf den

Hinterkopf geschobenen

Barett, ist diesmal

viel detaillierter, aber

gleichzeitig auch viel

malerischer behandelt:

es würde genügen, den

Unterschied in der Be-

handlung des Ohres

oder des das mürrische

kupferrote Gesicht weich

umrahmenden Kragens

hervorzuheben; dabei

tritt jede Runzel, jede

geschwollene Ader, jede

Warze, jedes Härchen

des struppigen, unge-

pflegten Bartes, die un-

gesunde Gesichtsfarbe,

der matte, glanzlose

Blick in Erscheinung.

Der Ton, das Licht,

die das Gesicht mo¬

dellieren, umgeben es

mit einer atmosphäri¬

schen Hülle. Die psychologische Charakteristik

ist viel eindringlicher. Die beiden Porträts

können unmöglich von derselben Hand

sein. Wenn das erstere noch den Bild-

nissen eines Moroni nicht wesensfremd er-

scheint, leitet das andere zu der Form-, Licht-

und Farbenauffassung und zu der seelischen

Interpretation hinüber, die in Velasquez’ Inno-

cenz X. ihre Vollendung finden.

Der allgemein bassaneske Charakter der

beiden Köpfe ist nicht zu leugnen: er ergibt

sich aus dem Vergleich mit den sämtlichen un-

bestrittenen Bildnissen dieser Malerfamilie in

den Galerien von Bassano, Vicenza, Padua,

Venedig, Dresden und Wien. Die veneziani-

schen Prinzipien der bildmäßigen repräsen-

tativen Erfassung der darzustellenden Persön-

lichkeit paaren sich hier mit schlichteren, pro-

vinzmäßigen, aber naturgetreuen Zügen.

Da von Jacopos vier Söhnen nur Francesco

(gest. 1592, in demselben Jahr wie sein Vater)

und der „Cavaliere“ Leandro (1557—1622) als

Porträtmaler beglaubigt sind, so wäre in An-

betracht der ausgesprochenen barocken Art des

späteren Porträts anzunehmen, daß der un-

bekannte Mann zuerst von dem Vater und

15 bis 20 Jahre später von Leandro konterfeit

wurde. Bezeichnend sind noch die runde,

kugelförmige Schädelform auf dem früheren

Porträt, die sowohl in den Sujetbildern wie

auch in den Einzelbildnissen des Jacopo regel-

mäßig vorkommt, und der hohe, fast quadra-

tische Schädel, der uns öfters auf Leandros

Gemälden begegnet. Prof. Dr. W. R a k i n t

Max Pechstein

Die vitale, wirkungsreiche und treffsichere,

im einzelnen nicht stets gleichwertige Art

Pechsteins erweist sich in einer Ausstellung der

acopo Bassano, Männerbildiüs

Leinwand, 62 : 51 cm

Deutscher Privatbesitz

zu gestalten, in den Ölstücken fast in einer zu

momentanen Weise, die nahezu improvisierende

Züge trägt und in ihrer (etwas schwerer ge-

wordenen) sinnlichen Haltung dem Aquarell

gemäßer erscheint. In den Wasserfarbenblät-

tern, z. B. dem „Hagelschauer“, den „Kähnen

im Schilf“ und in Blumen, spricht sich das nie-

mals sonderlich nuancenreiche, den Blick aber

doch ungemein bestrickende und dabei ganz

unlyrische Hinschreiben seiner Eindrücke über-

zeugender und manchmal wohl auch konzen-

trierter aus. Auch unter den zügigen Rohr-

federzeichnungen, zuweilen im Format etwas

übersteigert, finden sich einige Blätter ersten

Ranges.

Jüngere Künstler

Die Galerie Gurlitt, Berlin, hat sich

nach dem Grundsatz gerichtet, vieles und darum

manchem etwas zu bringen. Neben einer großen

Anzahl von farbenkräftigen Tapetenmustern

des Schweizers Andreas La Roche stellt

sie einige jüngere deutsche Künstler aus, unter

denen zwei Frauen besonders auffallen. Ulla

Siebe zeigt in wechselndem Material Plastik,

die wohl noch etwas unterschiedlich anspricht,

jedoch gute Entwicklung verheißt und beson-

ders in den Gestaltungen aus Holz den beseel-

ten Barlachzug auf eine nicht uneigene Weise

trägt. Kleinere Stücke (z. B. eine „Tänzerin“)

sind bereits recht eigenwillig und sehr reizvoll

in der Form. Auch dem Metall und dem Mar-

mor weiß sie plastische Wirkungen abzugewin-

nen, die für eine nicht gewöhnliche Begabung

zeugen. Die Blätter von Helen Ernst sind

schon durch ihr Stoffgebiet interessant. Als

echte Zeichnerin hebt sie mit künstlerisch nicht

kleinlichen Mitteln aus dem alltäglichen Leben

prägnante Situationen, die in ihrer Bildmäßig-

keit wohl zuweilen etwas Zugespitztes haben

mögen, aber auch noch in dieser phantastischen

J

Hans Thoma, Christus und die Samariterin

Leinwand, 78:106 cm, sign. 1881

Ausstellung: Galerie Carl Nicolai, Berlin

Galerie v. d. Heyde, Berlin, schon darum

gemäßigter und ausgeglichener als sonst, weil

es sich in diesen etwa vierzig Proben (Ölbildern,

Aquarellen und Zeichnungen) fast ausschließ-

lich um Darstellungen handelt, die immer

wieder das landschaftliche Geschehen an der

Küste variieren. Auch hier weiß der Maler,

spannkräftig und jeder naturalistischen Art

abhold, die farbigen Erscheinungen zu Bildern

Formulierung den Zusammenhang mit den

wirklichen Erscheinungen der Dinge niemals

verlieren. Von den Malern verfügt der Hanno-

veraner T. Niehues-Hämmerle über die

kargere, jedoch durchgefühltere und persön-

lichere Weise, die Landschaften, Blumenstücken

und Köpfen etwas ungemein Sympathisches

verleiht. Hans Orlowski, der ein außer-

ordentliches zeichnerisches Vermögen besitzt,

DIE WELTKUNST

3

Auf den Spuren

alter Meister

Funde in Privatbesitz

IV.* *) Jacopo und Leandro

Bassano

Bei Beurteilung der Kunst der Bassano1),

die eine Brücke vom Cinquecento zum Seicento

schlägt, hat man die Porträts verhältnismäßig

weniger beachtet als ihre figurenreichen, meist

genrehaft aufgefaßten und in die heimische

Landschaft versetzten religiösen Darstellungen.

Die blendende Koloristik dieser Bilder, die

neuartige Lösung der Lichtprobleme durch

Jacopo da Ponte (von der Brenta-Brücke in

Bassano) und seiner Söhne wurden bereits von

*) Vgl. „Weltkunst“ Nr. 50, 52/3, Jg. VII,

Nr. 10, Jg. VIII.

1) Die übliche Schreibweise „die Bassani“ ist

nicht berechtigt, da der Stadtname Bassano keinen

Plural bilden kann; so schreiben jetzt die Fran-

zosen „les Bassano“, und die Italiener „i Bas-

sano“.

den Zeitgenossen bewundert: nach Borghini

(II Riposo, 1584, S. 563) ist Jacopo „tenuto ra-

rissimo nel colorire“. Boschini in seiner „Carta

del navegar“ (1660, S. 176) vergleicht seine

Farben mit „kostbaren Edelsteinen“, und sogar

der Wortführer der klassizistischen Ästhetik

Roger De Piles stellt ihm, in seiner kuriosen

Tabelle der relativen Vorzüge der großen

Meister, die Zensur 17 aus, wobei Tintoretto

und Paolo Veronese nur mit 16 abschneiden —

allerdings bekommt Jacopo, wie auch Palma

Vecchio, für „den Ausdruck“ eine Null (Cours

de peinture par principes, 1746). Die moderne

Kunstkritik, von Berenson bis Wart Arslan, be-

schäftigt sich auch hauptsächlich mit den emi-

nenten koloristischen und luminösen Werten

der Malerei der Bassano.

Allein das Porträt ist

nur in seltenen Fällen

ausschließlich ein Licht-

und Farbenproblem;

nur die Pleinairmalerei

gestattete sich ab und

zu, das menschliche Ge-

sicht in schillernde

Licht- und Farbenflecke

aufzulösen. Sonst bleibt

in der Bildniskunst die

Form und der durch die

Form bedingte geistige

Gehalt, neben der sinn-

lichen und veränder-

lichen farbig-tönigen

Erscheinung, stets der

Hauptträger der Wir-

kung. Wenn das For-

male und das Geistige

auch nicht direkt zu den

Stärken der Bassano ge-

hören, so stehen immer-

hin ihre besten Bildnisse

nicht unter dem Niveau

der zeitgenössischen ve-

nezianischen Porträt-

malerei. Und auch auf

diesem Gebiet würde es

sich lohnen, die nicht

immer leicht vonein-

ander zu trennenden

künstlerischen Persön-

lichkeiten der Bassano-

Familie, wo nur mög-

lich, zu erfassen.

Die beiden hier abge-

bildeten Porträts, von

denen das eine sich in

deutschem Privatbesitz

und das andere in der

Pariser Sammlung A.

Sambon befindet und

1929 mit anderen Ge-

mälden der Bassano

in Paris ausgestellt

wurde, sind vor allem

durch den Umstand in-

teressant, daß sie zweifelsohne eine und dieselbe

Persönlichkeit in verschiedenem Alter dar-

stellen (es genügt hier auf die charakteristi-

schen Formen des breiten Gesichtes, auf die

Augenpartien, die Nase, den Mund und die

Verteilung des Haarwuchses hinzuweisen) und

dadurch zwei verschiedenen, zeitlich um 15 bis

20 Jahre auseinander liegenden Entwicklungs-

stufen des Porträtstiles der Bassano angehören.

Der noch schwarzhaarige unbedeckte Kopf

eines in Dreiviertelansicht dargestellten etwa

35jährigen Mannes, der in der Rechten die

Leandro Bassano, Männerbildnis

Leinwand, 58 : 44 ein

Paris, Slg. A. Sambon

daß Händler Ware zum Zwecke der Versteigerung

aufkaufen, und zum Schaden des legalen Handels

künstliche Auktionen mit Hilfe der Versteigerer

aufzogen, so soll nach dem „beachtenswer-

ten Vorschlag“, den Herr Haberstock er-

wähnt, dieses Treiben sogar gesetzlich konzessio-

niert werden. Es ist nicht auszudenken, welche

Folgen dieser Vorschlag zeitigen wird. Es gibt

nur einen Ausweg, das gesamte Versteigerungs-

wesen rein und gesund zu erhalten, absolute

Trennung des Einzelhandels von dem Versteige-

rungswesen.

*

Bereits vor Beginn unserer Diskussion hatte

Herr Philo W u e st i. Fa. Walther Achenbach,

Berlin, in den „Mitteilungen der Industrie- und

Handelskammer zu Berlin“- vom 25. Februar 1934

zu den Ausführungen von Min.-Rat Dr. Günther

Stellung genommen. Der Verfasser kommt zu dem

Schluß, daß ein zivilrechtlicher Schutz des Käu-

fers auf Auktionen in der von Dr. Günther vor-

geschlagenen Weise im heutigen Staate nicht mehr

notwendig erscheint, ganz abgesehen von den

beinahe unüberwindlichen Schwierigkeiten, die

dem Versteigerer durch den Zwang zur Expertisen-

beschaffung usw. auferlegt würden.

„Wir Versteigerer stehen mit der Polizei-

behörde auf dem Standpunkt, daß derjenige Ver-

steigerer, der bewußt oder leichtfertig oder durch

mangelnde Sach- und Fachkunde Ursprung, Art

und Herkunft eines Versteigerungsgegenstandes

unrichtig bezeichnet, ausgemerzt werden muß.

Für die Zukunft vertreten wir auch eine Rege-

lung der Konizessioniserteilung unid der Konzessiions-

entziehuing nach dien gleichen strengen Grundsätzen.

Die letzte Zeit beweist, daß eine strenge Ge-

werbepolizei keine zivilrechtliche Hilfsstellung

braucht, um geeignete und ungeeignete Verstei-

gerer zu scheiden. Aus diesem Grunde halten wir

die Einführung einer zivilrechtlichen Gewähr-

leistungspflicht für überflüssig.“

Ausstellungen

Ältere Meister

Neben einigen sehr schönen charakteristi-

schen Gemälden von Slevogt, Corinth, Lieber-

mann, Trübner und

Schuch, unter denen die

Frühwerke überwiegen,

führt die Galerie

Nicolai, Berlin, eine

reife Darstellung von

Hans Thoma vor:

„Christus und die Sama-

mariterin“, einstmals

Hauptstück der Samm-

lung Laroche-Ringwald

in Basel, das Henry

Thode in einer kleineren

Wiederholung besaß.

Außer zwei weiteren

Stücken von Thoma sind

noch zwei sehr klang-

volle Bilder aus Amalfi

von Karl Blechen er-

wähnenswert, eine „Pro-

zession“ von Franz Catel

und vor allem das für

verschollen gehaltene

Porträt, das R ay ski

einst nach der Freifrau

von Zobel schuf, unge-

mein nobel in der bis

auf die ausgezeichnete

Darstellung der Hände

fein durchgeführten ma-

lerischen Haltung.

Z e e c k

Hans Tlioma, Christus und die Samariterin

Federzeichnung, 39 : 47 cm — Signiert

Ausstellung: Galerie CarlNicolai, Berlin

Handschuhe hält, mit

einem eigentümlichen,

halb schüchternen, halb

ironischen Ausdruck des

rosafarbenen Gesichtes,

ist noch ganz renais¬

sancemäßig behandelt,

in breiten, einfachen,

etwas glatten Flächen;

das Detail wird der all¬

gemeinen Wirkung ge¬

opfert, die Plastizität

der Form überall her-

ausgearbeitet.

Das andere Porträt

desselben, gealterten

Mannes beinah in Vor¬

deransicht, mit einem

viereckigen, auf den

Hinterkopf geschobenen

Barett, ist diesmal

viel detaillierter, aber

gleichzeitig auch viel

malerischer behandelt:

es würde genügen, den

Unterschied in der Be-

handlung des Ohres

oder des das mürrische

kupferrote Gesicht weich

umrahmenden Kragens

hervorzuheben; dabei

tritt jede Runzel, jede

geschwollene Ader, jede

Warze, jedes Härchen

des struppigen, unge-

pflegten Bartes, die un-

gesunde Gesichtsfarbe,

der matte, glanzlose

Blick in Erscheinung.

Der Ton, das Licht,

die das Gesicht mo¬

dellieren, umgeben es

mit einer atmosphäri¬

schen Hülle. Die psychologische Charakteristik

ist viel eindringlicher. Die beiden Porträts

können unmöglich von derselben Hand

sein. Wenn das erstere noch den Bild-

nissen eines Moroni nicht wesensfremd er-

scheint, leitet das andere zu der Form-, Licht-

und Farbenauffassung und zu der seelischen

Interpretation hinüber, die in Velasquez’ Inno-

cenz X. ihre Vollendung finden.

Der allgemein bassaneske Charakter der

beiden Köpfe ist nicht zu leugnen: er ergibt

sich aus dem Vergleich mit den sämtlichen un-

bestrittenen Bildnissen dieser Malerfamilie in

den Galerien von Bassano, Vicenza, Padua,

Venedig, Dresden und Wien. Die veneziani-

schen Prinzipien der bildmäßigen repräsen-

tativen Erfassung der darzustellenden Persön-

lichkeit paaren sich hier mit schlichteren, pro-

vinzmäßigen, aber naturgetreuen Zügen.

Da von Jacopos vier Söhnen nur Francesco

(gest. 1592, in demselben Jahr wie sein Vater)

und der „Cavaliere“ Leandro (1557—1622) als

Porträtmaler beglaubigt sind, so wäre in An-

betracht der ausgesprochenen barocken Art des

späteren Porträts anzunehmen, daß der un-

bekannte Mann zuerst von dem Vater und

15 bis 20 Jahre später von Leandro konterfeit

wurde. Bezeichnend sind noch die runde,

kugelförmige Schädelform auf dem früheren

Porträt, die sowohl in den Sujetbildern wie

auch in den Einzelbildnissen des Jacopo regel-

mäßig vorkommt, und der hohe, fast quadra-

tische Schädel, der uns öfters auf Leandros

Gemälden begegnet. Prof. Dr. W. R a k i n t

Max Pechstein

Die vitale, wirkungsreiche und treffsichere,

im einzelnen nicht stets gleichwertige Art

Pechsteins erweist sich in einer Ausstellung der

acopo Bassano, Männerbildiüs

Leinwand, 62 : 51 cm

Deutscher Privatbesitz

zu gestalten, in den Ölstücken fast in einer zu

momentanen Weise, die nahezu improvisierende

Züge trägt und in ihrer (etwas schwerer ge-

wordenen) sinnlichen Haltung dem Aquarell

gemäßer erscheint. In den Wasserfarbenblät-

tern, z. B. dem „Hagelschauer“, den „Kähnen

im Schilf“ und in Blumen, spricht sich das nie-

mals sonderlich nuancenreiche, den Blick aber

doch ungemein bestrickende und dabei ganz

unlyrische Hinschreiben seiner Eindrücke über-

zeugender und manchmal wohl auch konzen-

trierter aus. Auch unter den zügigen Rohr-

federzeichnungen, zuweilen im Format etwas

übersteigert, finden sich einige Blätter ersten

Ranges.

Jüngere Künstler

Die Galerie Gurlitt, Berlin, hat sich

nach dem Grundsatz gerichtet, vieles und darum

manchem etwas zu bringen. Neben einer großen

Anzahl von farbenkräftigen Tapetenmustern

des Schweizers Andreas La Roche stellt

sie einige jüngere deutsche Künstler aus, unter

denen zwei Frauen besonders auffallen. Ulla

Siebe zeigt in wechselndem Material Plastik,

die wohl noch etwas unterschiedlich anspricht,

jedoch gute Entwicklung verheißt und beson-

ders in den Gestaltungen aus Holz den beseel-

ten Barlachzug auf eine nicht uneigene Weise

trägt. Kleinere Stücke (z. B. eine „Tänzerin“)

sind bereits recht eigenwillig und sehr reizvoll

in der Form. Auch dem Metall und dem Mar-

mor weiß sie plastische Wirkungen abzugewin-

nen, die für eine nicht gewöhnliche Begabung

zeugen. Die Blätter von Helen Ernst sind

schon durch ihr Stoffgebiet interessant. Als

echte Zeichnerin hebt sie mit künstlerisch nicht

kleinlichen Mitteln aus dem alltäglichen Leben

prägnante Situationen, die in ihrer Bildmäßig-

keit wohl zuweilen etwas Zugespitztes haben

mögen, aber auch noch in dieser phantastischen

J

Hans Thoma, Christus und die Samariterin

Leinwand, 78:106 cm, sign. 1881

Ausstellung: Galerie Carl Nicolai, Berlin

Galerie v. d. Heyde, Berlin, schon darum

gemäßigter und ausgeglichener als sonst, weil

es sich in diesen etwa vierzig Proben (Ölbildern,

Aquarellen und Zeichnungen) fast ausschließ-

lich um Darstellungen handelt, die immer

wieder das landschaftliche Geschehen an der

Küste variieren. Auch hier weiß der Maler,

spannkräftig und jeder naturalistischen Art

abhold, die farbigen Erscheinungen zu Bildern

Formulierung den Zusammenhang mit den

wirklichen Erscheinungen der Dinge niemals

verlieren. Von den Malern verfügt der Hanno-

veraner T. Niehues-Hämmerle über die

kargere, jedoch durchgefühltere und persön-

lichere Weise, die Landschaften, Blumenstücken

und Köpfen etwas ungemein Sympathisches

verleiht. Hans Orlowski, der ein außer-

ordentliches zeichnerisches Vermögen besitzt,