MISCELLANEA

49

buita ad Ascanio, e per la quale all’attribuzione non

manca fondamento, 1 troviamo incise le iniziali A ed M

che effettivamente corrispondono, oltre al nome del-

l’artista, anche al suo cognome che fu Mari o Maai;

tra quest’opera, che è il vaso di bronzo della Galleria

Estense, e il piatto di Cagliari non si può comunque

riscontrare se non quell’affinità generica, naturale fra

prodotti appartenenti ad uno stesso periodo ed a una

stessa corrente artistica. In conclusione, come non è

il caso di discutere l’antica attribuzione al Celimi,

squame) di venire allargando i cerchietti, nello scender

del collo. Nel corpo del boccale sono ritratte, in alto

rilievo, figure mediocri di baccanti (men brutte tuttavia

di quanto dalla riproduzione non apparisca) fra mezzo

a discrete candeliere ; bello infine è il piede dove il

motivo decorativo ripete quel motivo stesso che cir-

conda, nel piatto, la scena centrale del trionfo di

Nettuno e d’Anfitrite.

Giunti a questo punto, dobbiamo esaminare quali ar-

gomenti possano confortare un’attribuzione del boccale

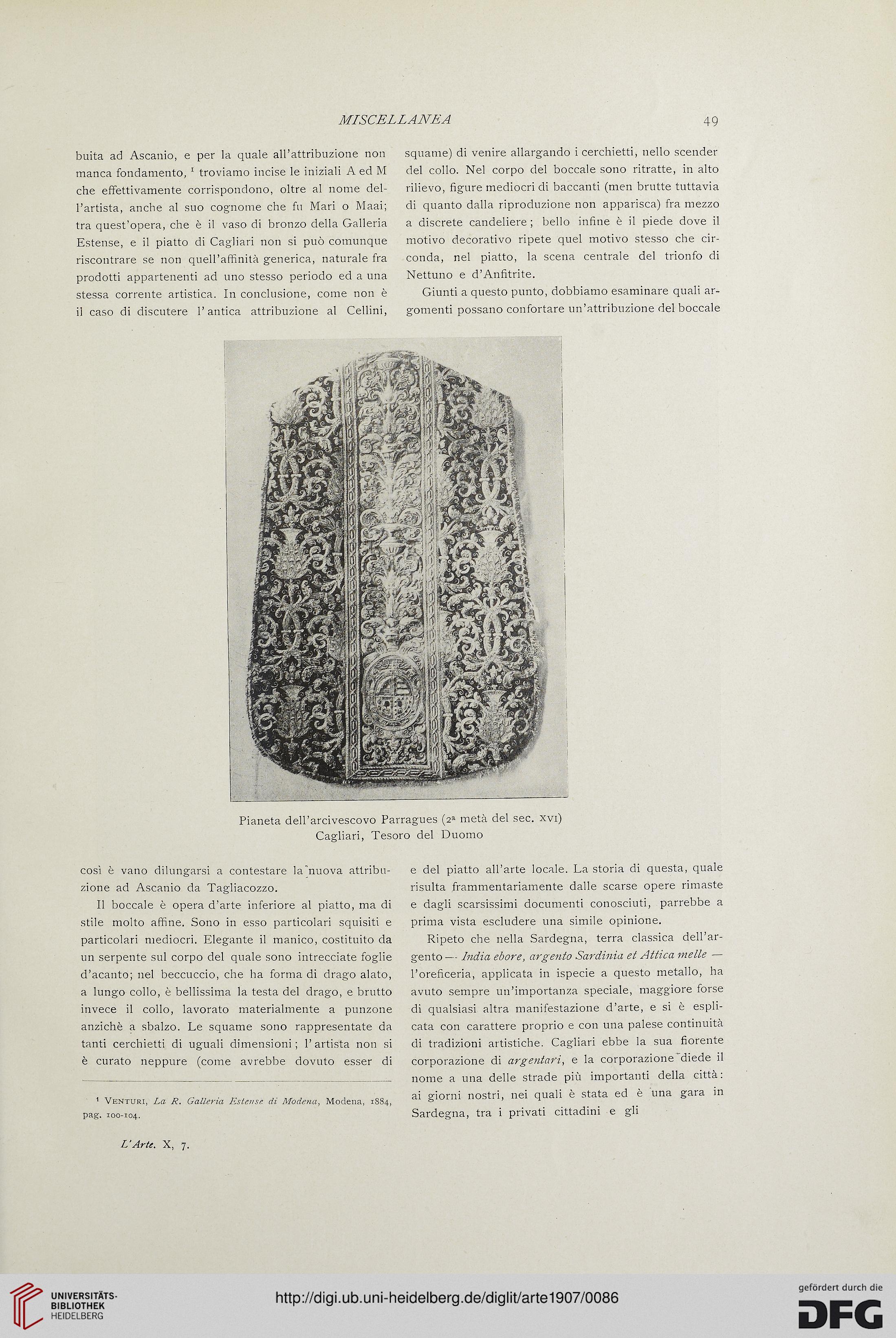

Pianeta dell’arcivescovo Parragues (2a metà del sec. xvi)

Cagliari, Tesoro del Duomo

cosi è vano dilungarsi a contestare la'nuova attribu-

zione ad Ascanio da Tagliacozzo.

Il boccale è opera d’arte inferiore al piatto, ma di

stile molto affine. Sono in esso particolari squisiti e

particolari mediocri. Elegante il manico, costituito da

un serpente sul corpo del quale sono intrecciate foglie

d’acanto; nel beccuccio, che ha forma di drago alato,

a lungo collo, è bellissima la testa del drago, e brutto

invece il collo, lavorato materialmente a punzone

anziché a sbalzo. Le squame sono rappresentate da

tanti cerchietti di uguali dimensioni; l’artista non si

è curato neppure (come avrebbe dovuto esser di

1 Venturi, La R. Galleria Estense di Modena, Modena, 1884,

pag. 100-104.

e del piatto all’arte locale. La storia di questa, quale

risulta frammentariamente dalle scarse opere rimaste

e dagli scarsissimi documenti conosciuti, parrebbe a

prima vista escludere una simile opinione.

Ripeto che nella Sardegna, terra classica dell’ar-

gento — India ebore, argento Sardinia et Attica mette —

l’oreficeria, applicata in ispecie a questo metallo, ha

avuto sempre un’importanza speciale, maggiore forse

di qualsiasi altra manifestazione d’arte, e si è espli-

cata con carattere proprio e con una palese continuità

di tradizioni artistiche. Cagliari ebbe la sua fiorente

corporazione di argentari, e la corporazione diede il

nome a una delle strade più importanti della città:

ai giorni nostri, nei quali è stata ed è una gara in

Sardegna, tra i privati cittadini e gli

L'Arte. X, 7.

49

buita ad Ascanio, e per la quale all’attribuzione non

manca fondamento, 1 troviamo incise le iniziali A ed M

che effettivamente corrispondono, oltre al nome del-

l’artista, anche al suo cognome che fu Mari o Maai;

tra quest’opera, che è il vaso di bronzo della Galleria

Estense, e il piatto di Cagliari non si può comunque

riscontrare se non quell’affinità generica, naturale fra

prodotti appartenenti ad uno stesso periodo ed a una

stessa corrente artistica. In conclusione, come non è

il caso di discutere l’antica attribuzione al Celimi,

squame) di venire allargando i cerchietti, nello scender

del collo. Nel corpo del boccale sono ritratte, in alto

rilievo, figure mediocri di baccanti (men brutte tuttavia

di quanto dalla riproduzione non apparisca) fra mezzo

a discrete candeliere ; bello infine è il piede dove il

motivo decorativo ripete quel motivo stesso che cir-

conda, nel piatto, la scena centrale del trionfo di

Nettuno e d’Anfitrite.

Giunti a questo punto, dobbiamo esaminare quali ar-

gomenti possano confortare un’attribuzione del boccale

Pianeta dell’arcivescovo Parragues (2a metà del sec. xvi)

Cagliari, Tesoro del Duomo

cosi è vano dilungarsi a contestare la'nuova attribu-

zione ad Ascanio da Tagliacozzo.

Il boccale è opera d’arte inferiore al piatto, ma di

stile molto affine. Sono in esso particolari squisiti e

particolari mediocri. Elegante il manico, costituito da

un serpente sul corpo del quale sono intrecciate foglie

d’acanto; nel beccuccio, che ha forma di drago alato,

a lungo collo, è bellissima la testa del drago, e brutto

invece il collo, lavorato materialmente a punzone

anziché a sbalzo. Le squame sono rappresentate da

tanti cerchietti di uguali dimensioni; l’artista non si

è curato neppure (come avrebbe dovuto esser di

1 Venturi, La R. Galleria Estense di Modena, Modena, 1884,

pag. 100-104.

e del piatto all’arte locale. La storia di questa, quale

risulta frammentariamente dalle scarse opere rimaste

e dagli scarsissimi documenti conosciuti, parrebbe a

prima vista escludere una simile opinione.

Ripeto che nella Sardegna, terra classica dell’ar-

gento — India ebore, argento Sardinia et Attica mette —

l’oreficeria, applicata in ispecie a questo metallo, ha

avuto sempre un’importanza speciale, maggiore forse

di qualsiasi altra manifestazione d’arte, e si è espli-

cata con carattere proprio e con una palese continuità

di tradizioni artistiche. Cagliari ebbe la sua fiorente

corporazione di argentari, e la corporazione diede il

nome a una delle strade più importanti della città:

ai giorni nostri, nei quali è stata ed è una gara in

Sardegna, tra i privati cittadini e gli

L'Arte. X, 7.