86

GUSTAVO FRI ZZO NI

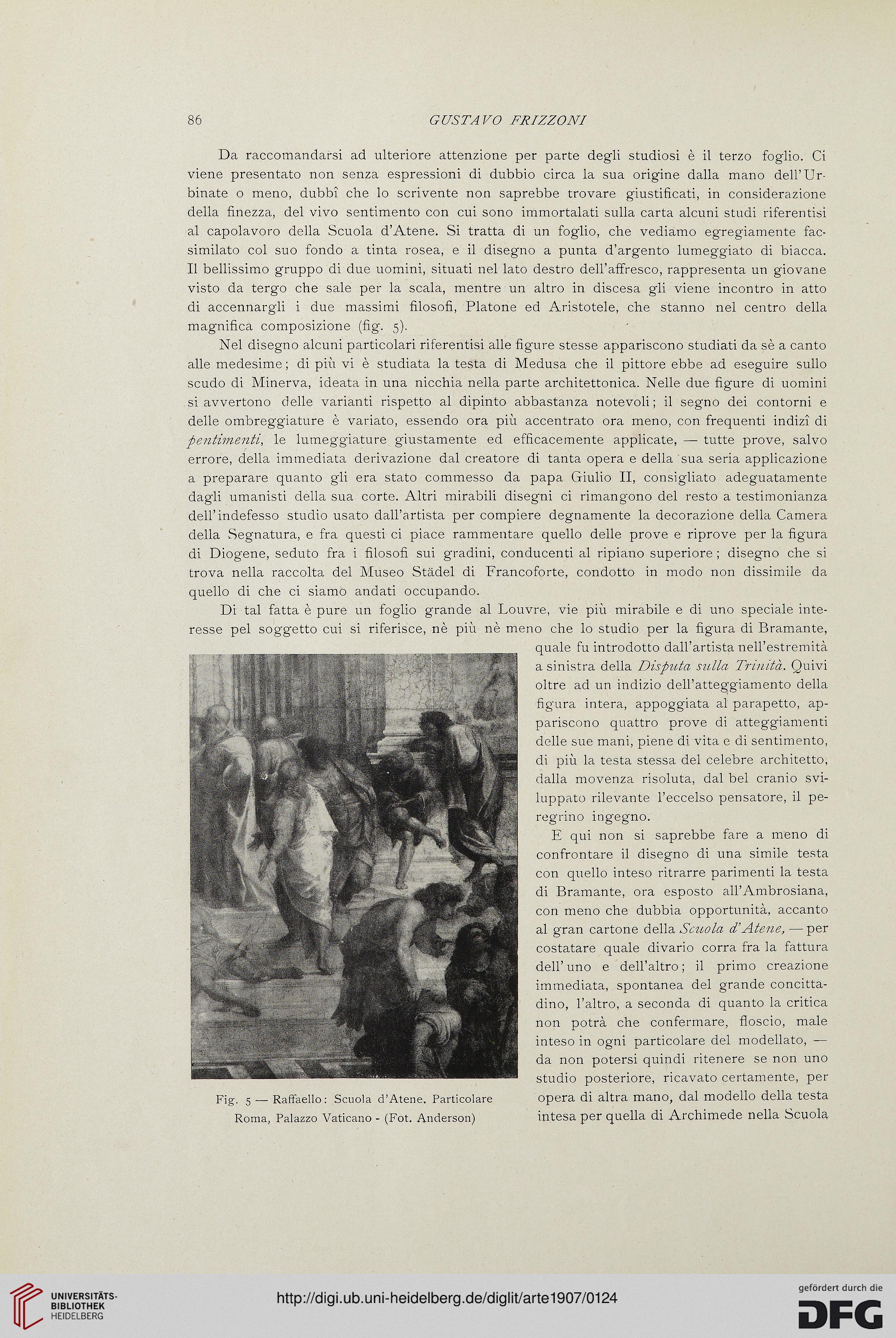

Da raccomandarsi ad ulteriore attenzione per parte degli studiosi è il terzo foglio. Ci

viene presentato non senza espressioni di dubbio circa la sua origine dalla mano dell’Ur-

binate o meno, dubbi che lo scrivente non saprebbe trovare giustificati, in considerazione

della finezza, del vivo sentimento con cui sono immortalati sulla carta alcuni studi riferentisi

al capolavoro della Scuola d’Atene. Si tratta di un foglio, che vediamo egregiamente fac-

similato col suo fondo a tinta rosea, e il disegno a punta d’argento lumeggiato di biacca.

Il bellissimo gruppo di due uomini, situati nel lato destro dell’affresco, rappresenta un giovane

visto da tergo che sale per la scala, mentre un altro in discesa gli viene incontro in atto

di accennargli i due massimi filosofi, Platone ed Aristotele, che stanno nel centro della

magnifica composizione (fig. 5).

Nel disegno alcuni particolari riferentisi alle figure stesse appariscono studiati da sè a canto

alle medesime ; di più vi è studiata la testa di Medusa che il pittore ebbe ad eseguire sullo

scudo di Minerva, ideata in una nicchia nella parte architettonica. Nelle due figure di uomini

si avvertono delle varianti rispetto al dipinto abbastanza notevoli; il segno dei contorni e

delle ombreggiature è variato, essendo ora più accentrato ora meno, con frequenti indizi di

jpentimenti, le lumeggiature giustamente ed efficacemente applicate, — tutte prove, salvo

errore, della immediata derivazione dal creatore di tanta opera e della sua seria applicazione

a preparare quanto gli era stato commesso da papa Giulio II, consigliato adeguatamente

dagli umanisti della sua corte. Altri mirabili disegni ci rimangono del resto a testimonianza

dell’indefesso studio usato dall’artista per compiere degnamente la decorazione della Camera

della Segnatura, e fra questi ci piace rammentare quello delle prove e riprove per la figura

di Diogene, seduto fra i filosofi sui gradini, conducenti al ripiano superiore ; disegno che si

trova nella raccolta del Museo Stadel di Francoforte, condotto in modo non dissimile da

quello di che ci siamo andati occupando.

Di tal fatta è pure un foglio grande al Louvre, vie più mirabile e di uno speciale inte-

resse pel soggetto cui si riferisce, nè più nè meno che lo studio per la figura di Bramante,

quale fu introdotto dall’artista nell’estremità

a sinistra della Disputa sulla Trinità. Quivi

oltre ad un indizio dell’atteggiamento della

figura intera, appoggiata al parapetto, ap-

pariscono quattro prove di atteggiamenti

delle sue mani, piene di vita e di sentimento,

di più la testa stessa del celebre architetto,

dalla movenza risoluta, dal bel cranio svi-

luppato rilevante l’eccelso pensatore, il pe-

regrino ingegno.

E qui non si saprebbe fare a meno di

confrontare il disegno di una simile testa

con quello inteso ritrarre parimenti la testa

di Bramante, ora esposto all’Ambrosiana,

con meno che dubbia opportunità, accanto

al gran cartone della Scuola d’Atene, — per

costatare quale divario corra fra la fattura

dell’ uno e dell’altro ; il primo creazione

immediata, spontanea del grande concitta-

dino, l’altro, a seconda di quanto la critica

non potrà che confermare, floscio, male

inteso in ogni particolare del modellato, —

da non potersi quindi ritenere se non uno

studio posteriore, ricavato certamente, per

Fig. 5 — Raffaello: Scuola d’Atene. Particolare opera di altra mano, dal modello della testa

Roma, Palazzo Vaticano - (Fot. Anderson) intesa per quella di Archimede nella Scuola

GUSTAVO FRI ZZO NI

Da raccomandarsi ad ulteriore attenzione per parte degli studiosi è il terzo foglio. Ci

viene presentato non senza espressioni di dubbio circa la sua origine dalla mano dell’Ur-

binate o meno, dubbi che lo scrivente non saprebbe trovare giustificati, in considerazione

della finezza, del vivo sentimento con cui sono immortalati sulla carta alcuni studi riferentisi

al capolavoro della Scuola d’Atene. Si tratta di un foglio, che vediamo egregiamente fac-

similato col suo fondo a tinta rosea, e il disegno a punta d’argento lumeggiato di biacca.

Il bellissimo gruppo di due uomini, situati nel lato destro dell’affresco, rappresenta un giovane

visto da tergo che sale per la scala, mentre un altro in discesa gli viene incontro in atto

di accennargli i due massimi filosofi, Platone ed Aristotele, che stanno nel centro della

magnifica composizione (fig. 5).

Nel disegno alcuni particolari riferentisi alle figure stesse appariscono studiati da sè a canto

alle medesime ; di più vi è studiata la testa di Medusa che il pittore ebbe ad eseguire sullo

scudo di Minerva, ideata in una nicchia nella parte architettonica. Nelle due figure di uomini

si avvertono delle varianti rispetto al dipinto abbastanza notevoli; il segno dei contorni e

delle ombreggiature è variato, essendo ora più accentrato ora meno, con frequenti indizi di

jpentimenti, le lumeggiature giustamente ed efficacemente applicate, — tutte prove, salvo

errore, della immediata derivazione dal creatore di tanta opera e della sua seria applicazione

a preparare quanto gli era stato commesso da papa Giulio II, consigliato adeguatamente

dagli umanisti della sua corte. Altri mirabili disegni ci rimangono del resto a testimonianza

dell’indefesso studio usato dall’artista per compiere degnamente la decorazione della Camera

della Segnatura, e fra questi ci piace rammentare quello delle prove e riprove per la figura

di Diogene, seduto fra i filosofi sui gradini, conducenti al ripiano superiore ; disegno che si

trova nella raccolta del Museo Stadel di Francoforte, condotto in modo non dissimile da

quello di che ci siamo andati occupando.

Di tal fatta è pure un foglio grande al Louvre, vie più mirabile e di uno speciale inte-

resse pel soggetto cui si riferisce, nè più nè meno che lo studio per la figura di Bramante,

quale fu introdotto dall’artista nell’estremità

a sinistra della Disputa sulla Trinità. Quivi

oltre ad un indizio dell’atteggiamento della

figura intera, appoggiata al parapetto, ap-

pariscono quattro prove di atteggiamenti

delle sue mani, piene di vita e di sentimento,

di più la testa stessa del celebre architetto,

dalla movenza risoluta, dal bel cranio svi-

luppato rilevante l’eccelso pensatore, il pe-

regrino ingegno.

E qui non si saprebbe fare a meno di

confrontare il disegno di una simile testa

con quello inteso ritrarre parimenti la testa

di Bramante, ora esposto all’Ambrosiana,

con meno che dubbia opportunità, accanto

al gran cartone della Scuola d’Atene, — per

costatare quale divario corra fra la fattura

dell’ uno e dell’altro ; il primo creazione

immediata, spontanea del grande concitta-

dino, l’altro, a seconda di quanto la critica

non potrà che confermare, floscio, male

inteso in ogni particolare del modellato, —

da non potersi quindi ritenere se non uno

studio posteriore, ricavato certamente, per

Fig. 5 — Raffaello: Scuola d’Atene. Particolare opera di altra mano, dal modello della testa

Roma, Palazzo Vaticano - (Fot. Anderson) intesa per quella di Archimede nella Scuola