MISCELLANEA

147

porre in opera ogni suo accorgimento per allontanare

i sospetti dai suoi lavori; ond’egli, imitando l’antico,

è naturalmente indotto a introdurre nell’ imitazione

quanto valga a sviare dalle tracce dei suoi originali.

Ed è per lui necessità attingere a modelli svariati, a

fonti molteplici; di qui, in una parola, quell’eclettismo

nel plagio che tra i falsi artistici moderni non è certo

infrequente riscontrare. Eclettismo nello stile, eclet-

tismo nella composizione ; d’onde i misteri non sol-

tanto iconografici che i falsi presentano: oggi l’artefice

attinge allo stile di maestri diversi e crea un pasticcio

stilistico, oggi attinge a composizioni diverse, a svariati

elementi decorativi e crea un pastìccio iconografico.

Nè credo che se l’opera fabbricata dal falsario riesca

così, talora, inintelligibile e oscura, sia questa ragione,

come afferma il Bertaux, per scoraggiare e respingere

il compratore; anche il mistero è elemento di fascino,

e il fascino che esercita, secondo il mio contradittore,

il marmo Aynard, non sarebbe forse determinato per

l’appunto dalla enigmatica composizione?

Ma come un falsario avrebbe potuto imitare l’opera

di un maestro ignorato, quale era Agostino? Non

contesto che in tempi recenti si sia accresciuta di

molto la fama di lui : anche per lui si sono avverati gli

effetti del nuovo favore, del comune movimento verso

i maestri del Quattrocento. Ma a me basti qui notare

che di Agostino ha scritto Giorgio Vasari; che se è

rimasto semioscuro il maestro, le opere sue di Perugia,

di Rimini, persino il bassorilievo di Modena, sono ben

conosciute e ammirate da secoli.

V’ha di più ; pur senza venire a recise affermazioni

(sarebbero premature), io non sono alieno dall’espri-

mere l’ipotesi che Agostino (o se non lui, l’opera

di lui, capricciosa, fantastica, tale, sotto molti aspetti,

da attrarre singolarmente gli spiriti moderni) sia stato,

dai falsari, particolarmente preso di mira. Nelle col-

lezioni francesi, più di un Agostino di Duccio desta

sospetti legittimi.

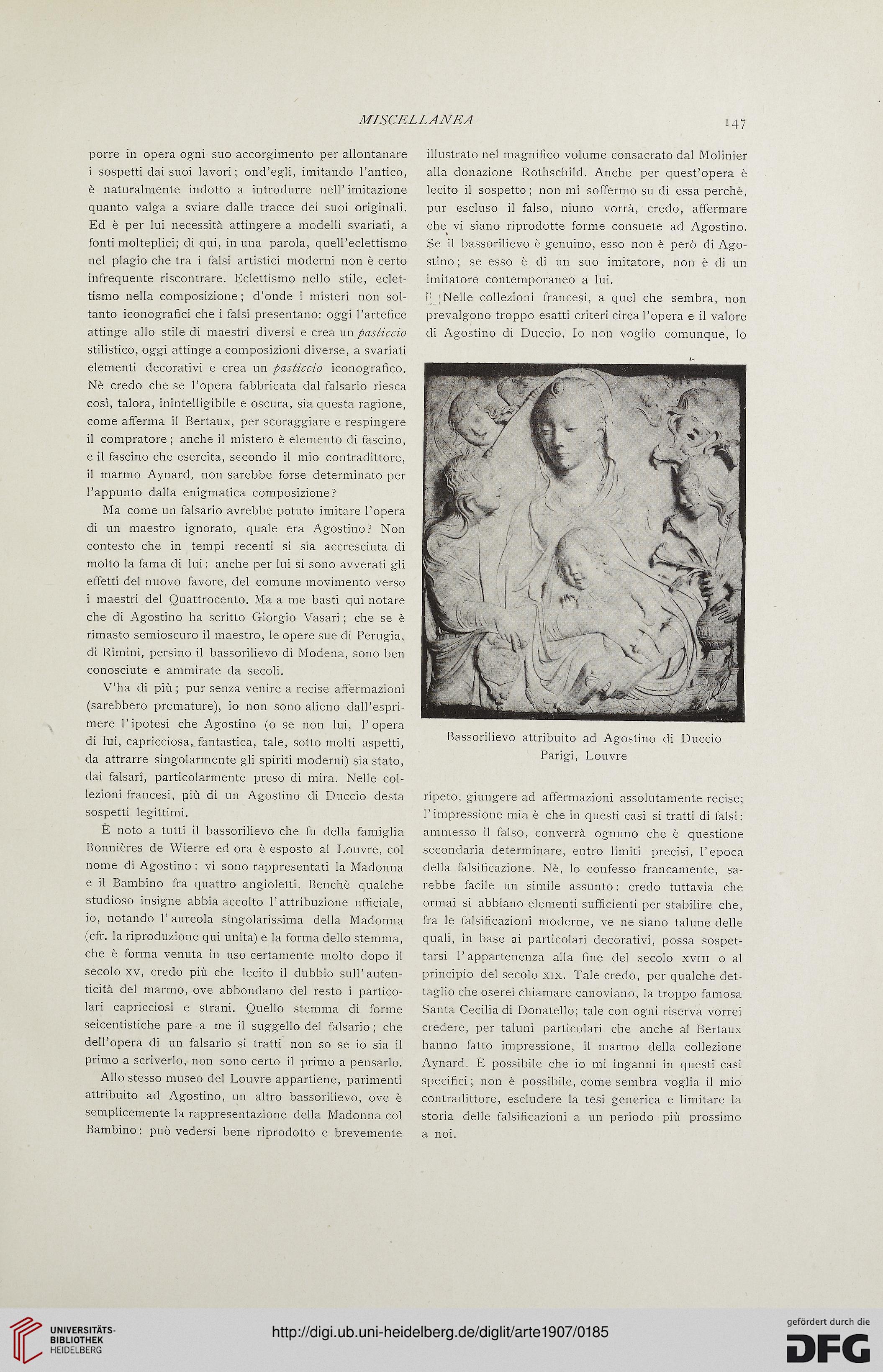

È noto a tutti il bassorilievo che fu della famiglia

Bonnières de Wierre ed ora è esposto al Louvre, col

nome di Agostino : vi sono rappresentati la Madonna

e il Bambino fra quattro angioletti. Benché qualche

studioso insigne abbia accolto l’attribuzione ufficiale,

io, notando l’aureola singolarissima della Madonna

(cfr. la riproduzione qui unita) e la forma dello stemma,

che è forma venuta in uso certamente molto dopo il

secolo xv, credo più che lecito il dubbio sull’auten-

ticità del marmo, ove abbondano del resto i partico-

lari capricciosi e strani. Quello stemma di forme

seicentistiche pare a me il suggello del falsario; che

dell’opera di un falsario si tratti non so se io sia il

primo a scriverlo, non sono certo il primo a pensarlo.

Allo stesso museo del Louvre appartiene, parimenti

attribuito ad Agostino, un altro bassorilievo, ove è

semplicemente la rappresentazione della Madonna col

Bambino : può vedersi bene riprodotto e brevemente

illustrato nel magnifico volume consacrato dal Molinier

alla donazione Rothschild. Anche per quest’opera è

lecito il sospetto; non mi soffermo su di essa perchè,

pur escluso il falso, niuno vorrà, credo, affermare

che vi siano riprodotte forme consuete ad Agostino.

Se il bassorilievo è genuino, esso non è però di Ago-

stino ; se esso è di un suo imitatore, non è di un

imitatore contemporaneo a lui.

fi Nelle collezioni francesi, a quel che sembra, non

prevalgono troppo esatti criteri circa l’opera e il valore

di Agostino di Duccio. Io non voglio comunque, lo

Bassorilievo attribuito ad Agostino di Duccio

Parigi, Louvre

ripeto, giungere ad affermazioni assolutamente recise;

l’impressione mia è che in questi casi si tratti di falsi:

ammesso il falso, converrà ognuno che è questione

secondaria determinare, entro limiti precisi, l’epoca

della falsificazione. Nè, lo confesso francamente, sa-

rebbe facile un simile assunto: credo tuttavia che

ormai si abbiano elementi sufficienti per stabilire che,

fra le falsificazioni moderne, ve ne siano talune delle

quali, in base ai particolari decorativi, possa sospet-

tarsi l’appartenenza alla fine del secolo xvm o al

principio del secolo xix. Tale credo, per qualche det-

taglio che oserei chiamare canoviano, la troppo famosa

Santa Cecilia di Donatello; tale con ogni riserva vorrei

credere, per taluni particolari che anche al Bertaux

hanno fatto impressione, il marmo della collezione

Aynard. È possibile che io mi inganni in questi casi

specifici ; non è possibile, come sembra voglia il mio

contradittore, escludere la tesi generica e limitare la

storia delle falsificazioni a un periodo più prossimo

a noi.

147

porre in opera ogni suo accorgimento per allontanare

i sospetti dai suoi lavori; ond’egli, imitando l’antico,

è naturalmente indotto a introdurre nell’ imitazione

quanto valga a sviare dalle tracce dei suoi originali.

Ed è per lui necessità attingere a modelli svariati, a

fonti molteplici; di qui, in una parola, quell’eclettismo

nel plagio che tra i falsi artistici moderni non è certo

infrequente riscontrare. Eclettismo nello stile, eclet-

tismo nella composizione ; d’onde i misteri non sol-

tanto iconografici che i falsi presentano: oggi l’artefice

attinge allo stile di maestri diversi e crea un pasticcio

stilistico, oggi attinge a composizioni diverse, a svariati

elementi decorativi e crea un pastìccio iconografico.

Nè credo che se l’opera fabbricata dal falsario riesca

così, talora, inintelligibile e oscura, sia questa ragione,

come afferma il Bertaux, per scoraggiare e respingere

il compratore; anche il mistero è elemento di fascino,

e il fascino che esercita, secondo il mio contradittore,

il marmo Aynard, non sarebbe forse determinato per

l’appunto dalla enigmatica composizione?

Ma come un falsario avrebbe potuto imitare l’opera

di un maestro ignorato, quale era Agostino? Non

contesto che in tempi recenti si sia accresciuta di

molto la fama di lui : anche per lui si sono avverati gli

effetti del nuovo favore, del comune movimento verso

i maestri del Quattrocento. Ma a me basti qui notare

che di Agostino ha scritto Giorgio Vasari; che se è

rimasto semioscuro il maestro, le opere sue di Perugia,

di Rimini, persino il bassorilievo di Modena, sono ben

conosciute e ammirate da secoli.

V’ha di più ; pur senza venire a recise affermazioni

(sarebbero premature), io non sono alieno dall’espri-

mere l’ipotesi che Agostino (o se non lui, l’opera

di lui, capricciosa, fantastica, tale, sotto molti aspetti,

da attrarre singolarmente gli spiriti moderni) sia stato,

dai falsari, particolarmente preso di mira. Nelle col-

lezioni francesi, più di un Agostino di Duccio desta

sospetti legittimi.

È noto a tutti il bassorilievo che fu della famiglia

Bonnières de Wierre ed ora è esposto al Louvre, col

nome di Agostino : vi sono rappresentati la Madonna

e il Bambino fra quattro angioletti. Benché qualche

studioso insigne abbia accolto l’attribuzione ufficiale,

io, notando l’aureola singolarissima della Madonna

(cfr. la riproduzione qui unita) e la forma dello stemma,

che è forma venuta in uso certamente molto dopo il

secolo xv, credo più che lecito il dubbio sull’auten-

ticità del marmo, ove abbondano del resto i partico-

lari capricciosi e strani. Quello stemma di forme

seicentistiche pare a me il suggello del falsario; che

dell’opera di un falsario si tratti non so se io sia il

primo a scriverlo, non sono certo il primo a pensarlo.

Allo stesso museo del Louvre appartiene, parimenti

attribuito ad Agostino, un altro bassorilievo, ove è

semplicemente la rappresentazione della Madonna col

Bambino : può vedersi bene riprodotto e brevemente

illustrato nel magnifico volume consacrato dal Molinier

alla donazione Rothschild. Anche per quest’opera è

lecito il sospetto; non mi soffermo su di essa perchè,

pur escluso il falso, niuno vorrà, credo, affermare

che vi siano riprodotte forme consuete ad Agostino.

Se il bassorilievo è genuino, esso non è però di Ago-

stino ; se esso è di un suo imitatore, non è di un

imitatore contemporaneo a lui.

fi Nelle collezioni francesi, a quel che sembra, non

prevalgono troppo esatti criteri circa l’opera e il valore

di Agostino di Duccio. Io non voglio comunque, lo

Bassorilievo attribuito ad Agostino di Duccio

Parigi, Louvre

ripeto, giungere ad affermazioni assolutamente recise;

l’impressione mia è che in questi casi si tratti di falsi:

ammesso il falso, converrà ognuno che è questione

secondaria determinare, entro limiti precisi, l’epoca

della falsificazione. Nè, lo confesso francamente, sa-

rebbe facile un simile assunto: credo tuttavia che

ormai si abbiano elementi sufficienti per stabilire che,

fra le falsificazioni moderne, ve ne siano talune delle

quali, in base ai particolari decorativi, possa sospet-

tarsi l’appartenenza alla fine del secolo xvm o al

principio del secolo xix. Tale credo, per qualche det-

taglio che oserei chiamare canoviano, la troppo famosa

Santa Cecilia di Donatello; tale con ogni riserva vorrei

credere, per taluni particolari che anche al Bertaux

hanno fatto impressione, il marmo della collezione

Aynard. È possibile che io mi inganni in questi casi

specifici ; non è possibile, come sembra voglia il mio

contradittore, escludere la tesi generica e limitare la

storia delle falsificazioni a un periodo più prossimo

a noi.