PIETRO TOESCA

E forse il manoscritto fu ornato appunto a Pavia, dove

la Biblioteca Viscontea aveva radunati molti codici scritti

e miniati in Francia.1

* * *

Ci richiama a Milano, tra il fervore del primo periodo

della costruzione del Duomo, un codice prezioso che sembra

rispecchi nelle sue miniature le preoccupazioni, gii studi e

l’ammirazione degli artisti per l’edificio che di giorno in

giorno fioriva più in alto nel cuore della città.

Poco più di un mese dalla morte di Giovannino dei

Grassi, dell’attivo ingegnere disegnatore e scultore a ser-

vigio della Fabbrica, il Consiglio di questa (11 e 13 ago-

sto 1398) ordinava che fossero pagate a maestro Salomone,

figlio del defunto, le iniziali di un codice contenente il trat-

tato di Beroldo sulle consuetudini della chiesa milanese ed

i Salmi, «per eum aminiatarum et ornatarum de azuro ultra-

marino, senaprio, minio, viridi, auro fino et aliquibus aliis

coloribus ». Il computo delle iniziali ornate e miniate del

codice era già stato presentato alla Fabbrica da Giovannino

e da Salomone dei Grassi: erano 4334 « litterae parvae »

di versetti, 1550 « litterae psalmorum magnorum » e infine

un numero non precisato di « litterae a pennello », cioè

propriamente miniate di oro e di vari colori, il prezzo delle

quali, « computata littera magna prima », superava di molto

quello di tutte le altre lettere.

Il codice, secondo risulta dagli atti della Fabbrica, era

stato trascritto da un antico testo del Beroldo esistente

nella chiesa metropolitana, ad opera dello scriba Andriolo

de Medicis de Novate cui la Fabbrica pagò il prezzo di

36 quinterni membranacei occorsi nel lavoro, che riuscì non

scevro di molte mende di trascrizione ; la rilegatura ne fu

rinforzata con otto cantonali, con due borchie di ottone e con due fibbie. Nel 1465 un maestro

Antonio da Lampugnano vi miniò ancora, nei Salmi, lettere di azzurro e di cinabro.2

Scomparso dal Duomo, si credette che il codice fosse andato smarrito finché il bene-

merito mons. Magistretti non ebbe ad identificarlo col ms. 2262 della Biblioteca Trivulziana, 3

ove mi fu dato di studiarlo per liberale concessione del Principe L. A. Trivulzio, appassionato

custode ed accrescitore dei tesori d’arte della propria Casa. 4

Il codice trivulziano, membranaceo, conserva ancora l’originaria legatura munita di

borchie e di spigoli di ottone : il testo, di bella scrittura gotica della fine del Xiv secolo,

riproduce quello del codice metropolitano del Beroldo che la Fabbrica volle trascritto da

Andriolo, reca anche molte tracce dell’incuria del calligrafo e conta 359 carte, numerate in

antico, corrispondenti appunto ai 36 quinterni di membrana pagati allo scrittore.

Sarebbe inutile volere accrescere autorità ai suddetti argomenti raccolti dal Magistretti

190

tr.rpinu .inno , -

$eumo-vvyii?|! ,'T.Tr^'w :vluul

.ro ivi.» cn Juw, 44Ù Vurt',nr

mnv cr tir. ovile,- ' 4 Il,,r m 'T ',l"<

gm ami ittF

m«*W>Un'‘ intVi (xìiucl'iavmmf'

4™ Sronffic .vàtrù è

t'uwnr v'°n ?"K" mit"lù >n*;tr

Tl,v ,-lV ^ "'Tiv.fvimii Untumi

‘oltcS-i icn.i;i piti"

■ i-l i.l Dmuif tv;.iu ciptc noeti ti irvi

carni, uxp Ivieloijiut fuunvro-oic.l

111

run om uyiuo n mino iiivhVuxii

Utc ttur- t rime iruc:Tn»7tvirli

Ap^qu.l.lùU.UU

IMiUp ttnmn.1.

/Ili plmu.fccum» nitunUte h\-nv

nc.UitxiM'cpniime. cvpUcir.i&imtin.i

, i». t.'i-ftTCìc.et aVcnunoncs-.c-cij

JiUtxT.emuli*. ami c.ìpmui».i.

itlmu.1

ilIlfMW'.

.imiti.iu.i

or |>nui>

n.Tititii.1.

C.ipimlr

pAituiitn

Oc cicliti

ne- cr rcn

fu co-.ut-

/Tyuintl-

.\l4crt-cic

piM*.pvnniitp ì.’iim.i» rcnfilv.amp

(v njtcllcon» un* fermo» pimi cc

m panna av.1i cu tu cifmcni -• .pievi

■mene incoili .uno;» cr glene naiip

ri* vino uno .pio ciuf ni l vie rii.)

.para» ptireimrr.i cgmr.» r.digio.f.r

micini rotis.y io lime iicuci 'mc. i

rtuotrte* finir iiii.imir.nc fimi"

-lo o ned .un .mine ,m nome cimilo

marcenti: iint.i noni girgo* corvo

lixiraiv ìbup fc ptuirtò.m* facilitr.

.igni muntiti -lnpir.1 Cilunuvfnle

infilili* ivii«ti niwloy ftinvj.ircvpic,

fc iiicnn».<f iFciic-giiar irligio

ni* in reniti i nnltinr' in.i'i.i nTilnm

nòni nino* confitti» 4niiiir.tn

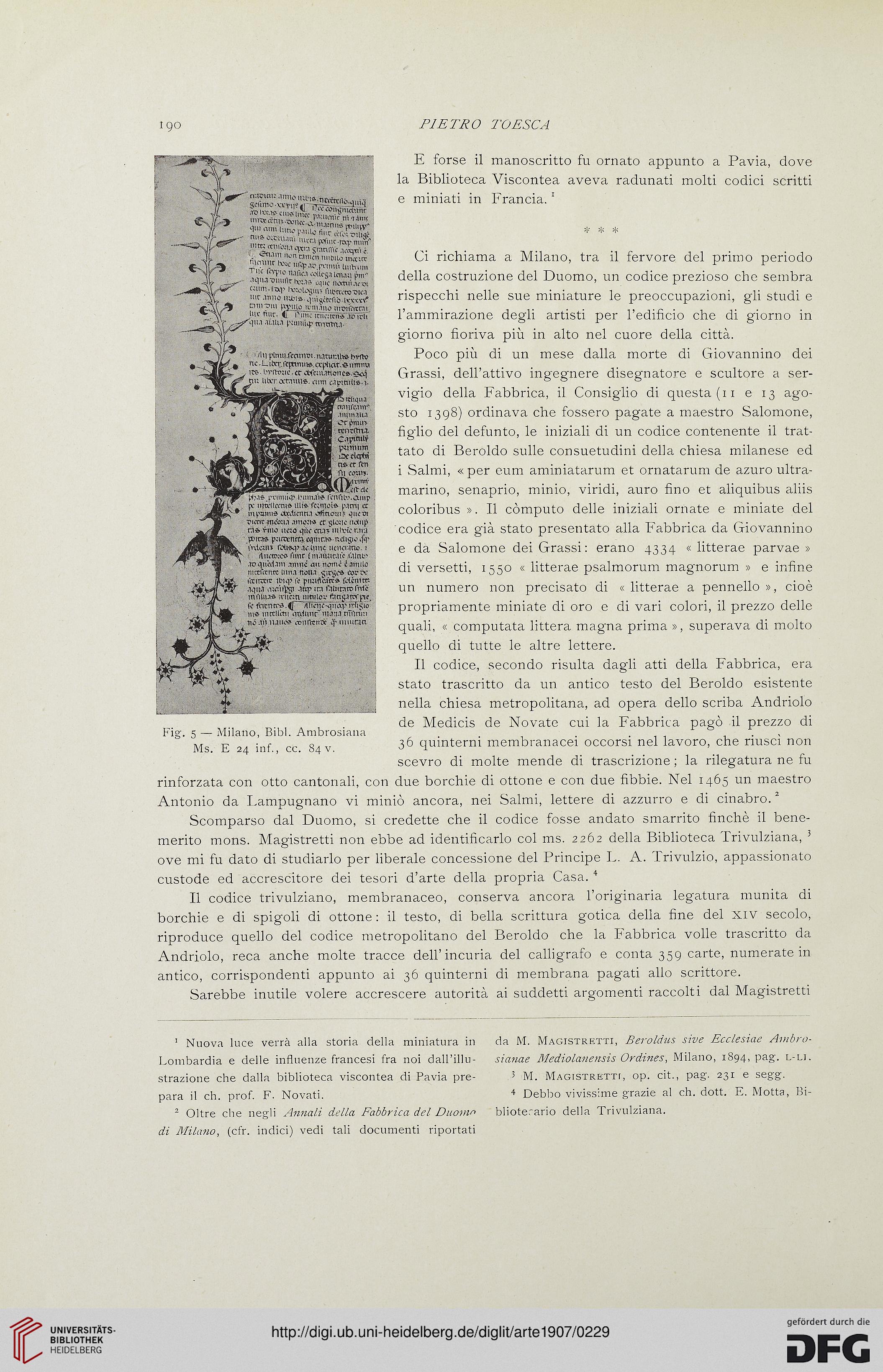

Fig. 5 — Milano, Bibl. Ambrosiana

Ms. E 24 inf., cc. 84 v.

1 Nuova luce verrà alla storia della miniatura in

Lombardia e delle influenze francesi fra noi dall’illu-

strazione che dalla biblioteca viscontea di Pavia pre-

para il eh. prof. F. Novati.

2 Oltre che negli Annali della Fabbrica del Duomo

di Milano, (cfr. indici) vedi tali documenti riportati

da M. Magistretti, Beroldus sive Ecclesiae Ambro-

sia7iae Mediolanensis Ordities, Milano, 1894, pag. l-li.

3 M. Magistretti, op. cit., pag. 231 e segg.

4 Debbo vivissime grazie al eh. dott. E. Motta, Bi-

blioterario della Trivulziana.

E forse il manoscritto fu ornato appunto a Pavia, dove

la Biblioteca Viscontea aveva radunati molti codici scritti

e miniati in Francia.1

* * *

Ci richiama a Milano, tra il fervore del primo periodo

della costruzione del Duomo, un codice prezioso che sembra

rispecchi nelle sue miniature le preoccupazioni, gii studi e

l’ammirazione degli artisti per l’edificio che di giorno in

giorno fioriva più in alto nel cuore della città.

Poco più di un mese dalla morte di Giovannino dei

Grassi, dell’attivo ingegnere disegnatore e scultore a ser-

vigio della Fabbrica, il Consiglio di questa (11 e 13 ago-

sto 1398) ordinava che fossero pagate a maestro Salomone,

figlio del defunto, le iniziali di un codice contenente il trat-

tato di Beroldo sulle consuetudini della chiesa milanese ed

i Salmi, «per eum aminiatarum et ornatarum de azuro ultra-

marino, senaprio, minio, viridi, auro fino et aliquibus aliis

coloribus ». Il computo delle iniziali ornate e miniate del

codice era già stato presentato alla Fabbrica da Giovannino

e da Salomone dei Grassi: erano 4334 « litterae parvae »

di versetti, 1550 « litterae psalmorum magnorum » e infine

un numero non precisato di « litterae a pennello », cioè

propriamente miniate di oro e di vari colori, il prezzo delle

quali, « computata littera magna prima », superava di molto

quello di tutte le altre lettere.

Il codice, secondo risulta dagli atti della Fabbrica, era

stato trascritto da un antico testo del Beroldo esistente

nella chiesa metropolitana, ad opera dello scriba Andriolo

de Medicis de Novate cui la Fabbrica pagò il prezzo di

36 quinterni membranacei occorsi nel lavoro, che riuscì non

scevro di molte mende di trascrizione ; la rilegatura ne fu

rinforzata con otto cantonali, con due borchie di ottone e con due fibbie. Nel 1465 un maestro

Antonio da Lampugnano vi miniò ancora, nei Salmi, lettere di azzurro e di cinabro.2

Scomparso dal Duomo, si credette che il codice fosse andato smarrito finché il bene-

merito mons. Magistretti non ebbe ad identificarlo col ms. 2262 della Biblioteca Trivulziana, 3

ove mi fu dato di studiarlo per liberale concessione del Principe L. A. Trivulzio, appassionato

custode ed accrescitore dei tesori d’arte della propria Casa. 4

Il codice trivulziano, membranaceo, conserva ancora l’originaria legatura munita di

borchie e di spigoli di ottone : il testo, di bella scrittura gotica della fine del Xiv secolo,

riproduce quello del codice metropolitano del Beroldo che la Fabbrica volle trascritto da

Andriolo, reca anche molte tracce dell’incuria del calligrafo e conta 359 carte, numerate in

antico, corrispondenti appunto ai 36 quinterni di membrana pagati allo scrittore.

Sarebbe inutile volere accrescere autorità ai suddetti argomenti raccolti dal Magistretti

190

tr.rpinu .inno , -

$eumo-vvyii?|! ,'T.Tr^'w :vluul

.ro ivi.» cn Juw, 44Ù Vurt',nr

mnv cr tir. ovile,- ' 4 Il,,r m 'T ',l"<

gm ami ittF

m«*W>Un'‘ intVi (xìiucl'iavmmf'

4™ Sronffic .vàtrù è

t'uwnr v'°n ?"K" mit"lù >n*;tr

Tl,v ,-lV ^ "'Tiv.fvimii Untumi

‘oltcS-i icn.i;i piti"

■ i-l i.l Dmuif tv;.iu ciptc noeti ti irvi

carni, uxp Ivieloijiut fuunvro-oic.l

111

run om uyiuo n mino iiivhVuxii

Utc ttur- t rime iruc:Tn»7tvirli

Ap^qu.l.lùU.UU

IMiUp ttnmn.1.

/Ili plmu.fccum» nitunUte h\-nv

nc.UitxiM'cpniime. cvpUcir.i&imtin.i

, i». t.'i-ftTCìc.et aVcnunoncs-.c-cij

JiUtxT.emuli*. ami c.ìpmui».i.

itlmu.1

ilIlfMW'.

.imiti.iu.i

or |>nui>

n.Tititii.1.

C.ipimlr

pAituiitn

Oc cicliti

ne- cr rcn

fu co-.ut-

/Tyuintl-

.\l4crt-cic

piM*.pvnniitp ì.’iim.i» rcnfilv.amp

(v njtcllcon» un* fermo» pimi cc

m panna av.1i cu tu cifmcni -• .pievi

■mene incoili .uno;» cr glene naiip

ri* vino uno .pio ciuf ni l vie rii.)

.para» ptireimrr.i cgmr.» r.digio.f.r

micini rotis.y io lime iicuci 'mc. i

rtuotrte* finir iiii.imir.nc fimi"

-lo o ned .un .mine ,m nome cimilo

marcenti: iint.i noni girgo* corvo

lixiraiv ìbup fc ptuirtò.m* facilitr.

.igni muntiti -lnpir.1 Cilunuvfnle

infilili* ivii«ti niwloy ftinvj.ircvpic,

fc iiicnn».<f iFciic-giiar irligio

ni* in reniti i nnltinr' in.i'i.i nTilnm

nòni nino* confitti» 4niiiir.tn

Fig. 5 — Milano, Bibl. Ambrosiana

Ms. E 24 inf., cc. 84 v.

1 Nuova luce verrà alla storia della miniatura in

Lombardia e delle influenze francesi fra noi dall’illu-

strazione che dalla biblioteca viscontea di Pavia pre-

para il eh. prof. F. Novati.

2 Oltre che negli Annali della Fabbrica del Duomo

di Milano, (cfr. indici) vedi tali documenti riportati

da M. Magistretti, Beroldus sive Ecclesiae Ambro-

sia7iae Mediolanensis Ordities, Milano, 1894, pag. l-li.

3 M. Magistretti, op. cit., pag. 231 e segg.

4 Debbo vivissime grazie al eh. dott. E. Motta, Bi-

blioterario della Trivulziana.