L’ACHEROPITA OSSIA L'IMMAGINE DEL SALVATOLE

249

lunga barba incolta e alle irte chiome. Soltanto Santa Prassede

non ha alcun distintivo ; essa è rappresentata come una delle

vergini prudenti con la lampada accesa e porta, come San-

t’Agnese, la corona in capo. La sua identificazione è ciò nono-

stante fuori di dubbio, figurando essa qui per la medesima

ragione per cui vi figura Sant’Agnese. Com’ è noto, fra le

reliquie insigni il Sancta Scinctorum possedeva le teste di am-

bedue le sante.

Nell’ultimo rombo si fece rappresentare il donatore in abito

vescovile. Esso prega in ginocchio e con le mani giunte il

Cristo, al quale volge anche lo sguardo. La forma bassa della

sua mitra ci offre un prezioso indizio cronologico, riportandoci

al di là del Rinascimento, e cioè almeno al secolo xiv.

Il fondo delle immagini, fatta eccezione per l’angelo, è

ornato di rosette, le quali erano color d’arancio come indicano

quelle che tuttora si conservano accanto al vescovo. Ivi, come

altresì accanto all’effigie di Sant’Agnese, resta anche il color

turchino scuro del fondo.

Ai quattro angoli della lamina si vede un piccolo scudo

con le lettere SRP. E il bollo fatto imprimere dall’autorità com-

petente per attestare che l’argento adoperato è di miglior qualità, 1 come si legge negli

Statuti di Roma: « si argentimi non esset de steriino sed melius quam de steriino debeat

signare cum quadum pronta in qua sint tres litterae scilicet . S.P. R. » 2

B) Immaginette d’argento con figure a sbalzo.

Siccome la lamina non bastava a ricoprire tutte le rotture della lastra d’Innocenzo III,

si misero in opera piccole immagini d’argento lavorate a sbalzo, delle quali ci sono pervenute

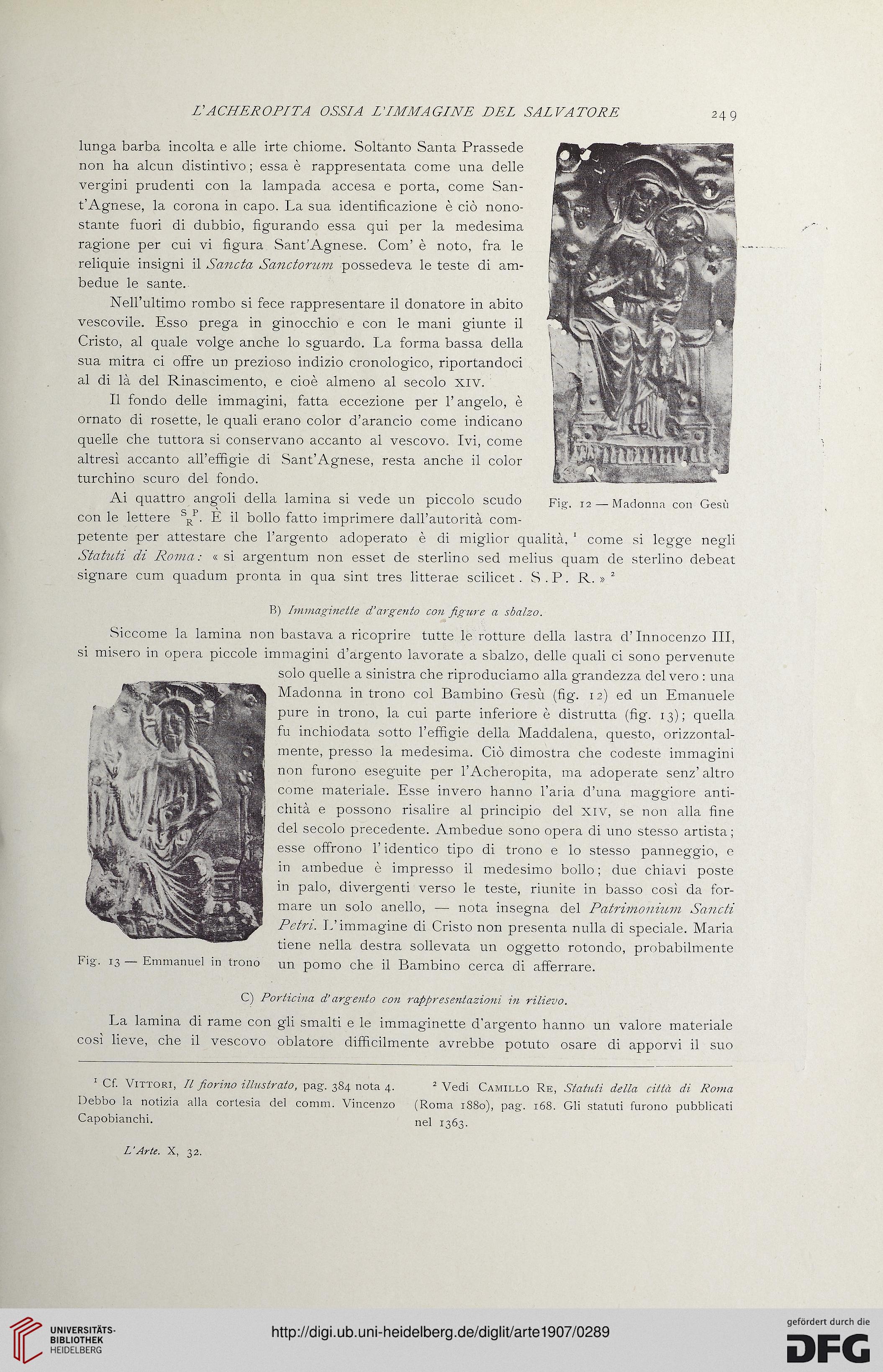

solo quelle a sinistra che riproduciamo alla grandezza del vero : una

Madonna in trono col Bambino Gesù (fig. 12) ed un Emanuele

pure in trono, la cui parte inferiore è distrutta (fig. 13) ; quella

fu inchiodata sotto l’effigie della Maddalena, questo, orizzontal-

mente, presso la medesima. Ciò dimostra che codeste immagini

non furono eseguite per l’Acheropita, ma adoperate senz’ altro

come materiale. Esse invero hanno l’aria d’una maggiore anti-

chità e possono risalire al principio del XIV, se non alla fine

del secolo precedente. Ambedue sono opera di uno stesso artista;

esse offrono l’identico tipo di trono e lo stesso panneggio, e

in ambedue è impresso il medesimo bollo ; due chiavi poste

in palo, divergenti verso le teste, riunite in basso così da for-

mare un solo anello, — nota insegna del Patrimonium Sancii

Petm. L’immagine di Cristo non presenta nulla di speciale. Maria

tiene nella destra sollevata un oggetto rotondo, probabilmente

un pomo che il Bambino cerca di afferrare.

C) Porticina d’argento con rappresentazioni in rilievo.

La lamina di rame con gli smalti e le immaginette d’argento hanno un valore materiale

così lieve, che il vescovo oblatore difficilmente avrebbe potuto osare di apporvi il suo

1 Cf. Vittori, Il fiorino illustrato, pag. 384 nota 4. 2 Vedi Camillo Re, Statuti della città di Roma

Debbo la notizia alla cortesia del conuu. Vincenzo (Roma 1S80), pag. 168. Gli statuti furono pubblicati

Capobianchi. nel 1363.

L’Arte. X, 32.

249

lunga barba incolta e alle irte chiome. Soltanto Santa Prassede

non ha alcun distintivo ; essa è rappresentata come una delle

vergini prudenti con la lampada accesa e porta, come San-

t’Agnese, la corona in capo. La sua identificazione è ciò nono-

stante fuori di dubbio, figurando essa qui per la medesima

ragione per cui vi figura Sant’Agnese. Com’ è noto, fra le

reliquie insigni il Sancta Scinctorum possedeva le teste di am-

bedue le sante.

Nell’ultimo rombo si fece rappresentare il donatore in abito

vescovile. Esso prega in ginocchio e con le mani giunte il

Cristo, al quale volge anche lo sguardo. La forma bassa della

sua mitra ci offre un prezioso indizio cronologico, riportandoci

al di là del Rinascimento, e cioè almeno al secolo xiv.

Il fondo delle immagini, fatta eccezione per l’angelo, è

ornato di rosette, le quali erano color d’arancio come indicano

quelle che tuttora si conservano accanto al vescovo. Ivi, come

altresì accanto all’effigie di Sant’Agnese, resta anche il color

turchino scuro del fondo.

Ai quattro angoli della lamina si vede un piccolo scudo

con le lettere SRP. E il bollo fatto imprimere dall’autorità com-

petente per attestare che l’argento adoperato è di miglior qualità, 1 come si legge negli

Statuti di Roma: « si argentimi non esset de steriino sed melius quam de steriino debeat

signare cum quadum pronta in qua sint tres litterae scilicet . S.P. R. » 2

B) Immaginette d’argento con figure a sbalzo.

Siccome la lamina non bastava a ricoprire tutte le rotture della lastra d’Innocenzo III,

si misero in opera piccole immagini d’argento lavorate a sbalzo, delle quali ci sono pervenute

solo quelle a sinistra che riproduciamo alla grandezza del vero : una

Madonna in trono col Bambino Gesù (fig. 12) ed un Emanuele

pure in trono, la cui parte inferiore è distrutta (fig. 13) ; quella

fu inchiodata sotto l’effigie della Maddalena, questo, orizzontal-

mente, presso la medesima. Ciò dimostra che codeste immagini

non furono eseguite per l’Acheropita, ma adoperate senz’ altro

come materiale. Esse invero hanno l’aria d’una maggiore anti-

chità e possono risalire al principio del XIV, se non alla fine

del secolo precedente. Ambedue sono opera di uno stesso artista;

esse offrono l’identico tipo di trono e lo stesso panneggio, e

in ambedue è impresso il medesimo bollo ; due chiavi poste

in palo, divergenti verso le teste, riunite in basso così da for-

mare un solo anello, — nota insegna del Patrimonium Sancii

Petm. L’immagine di Cristo non presenta nulla di speciale. Maria

tiene nella destra sollevata un oggetto rotondo, probabilmente

un pomo che il Bambino cerca di afferrare.

C) Porticina d’argento con rappresentazioni in rilievo.

La lamina di rame con gli smalti e le immaginette d’argento hanno un valore materiale

così lieve, che il vescovo oblatore difficilmente avrebbe potuto osare di apporvi il suo

1 Cf. Vittori, Il fiorino illustrato, pag. 384 nota 4. 2 Vedi Camillo Re, Statuti della città di Roma

Debbo la notizia alla cortesia del conuu. Vincenzo (Roma 1S80), pag. 168. Gli statuti furono pubblicati

Capobianchi. nel 1363.

L’Arte. X, 32.