STUDI/ SULLA SCULTURA ROMANA DEL QUATTROCENTO

265

uno in forma eli piramide, l’altro in forma di obelisco; la disposizione stessa delle figure

risulta fatta sullo stesso modello, adattata però più che l’altra, agli esempi della classica

antichità. 1

Una leggiera variante ci è solo offerta dal bassorilievo riproducente il martirio di

San Paolo: nell’affresco l’azione è presentata compiuta, nella scultura invece è ancora incerta

e forse se ne comprende bene la causa, che le due arti

hanno a loro disposizione mezzi differenti per esprimersi. Se

alla pittura era consentaneo riprodurre il sangue sgorgante

dal collo dell’apostolo e le fontane sorte là dove la testa,

rimbalzando per tre volte, aveva toccato il suolo, non era

altrettanto facile per la scultura ritrarre un tale momento :

bisognava che la scena si adattasse ai mezzi, piuttosto che

questi a quella.

Ad ogni modo ci è sembrato opportuno il richiamare

all’attenzione la fonte di soggetto cristiano che abbiamo cre-

duto avere ispirato l’opera che stiamo studiando, prima di

analizzare il modo con cui tali rappresentazioni siano pas-

sate per la mente di artefici, che studiavano e che amavano

di amore impari alle loro forze, l’antico, che cercavano di

adattarsi alle sue forme, traendo da esso quanto loro poteva

tornare a vantaggio.

V IMITAZIONE DELL’ANTICO.

I bassorilievi del tabernacolo di Sisto IV, offrono, fra

tutte le opere della scultura romana del Rinascimento, più

che le altre, non l’imitazione, ma addirittura la copia dei

monumenti dell’antichità.

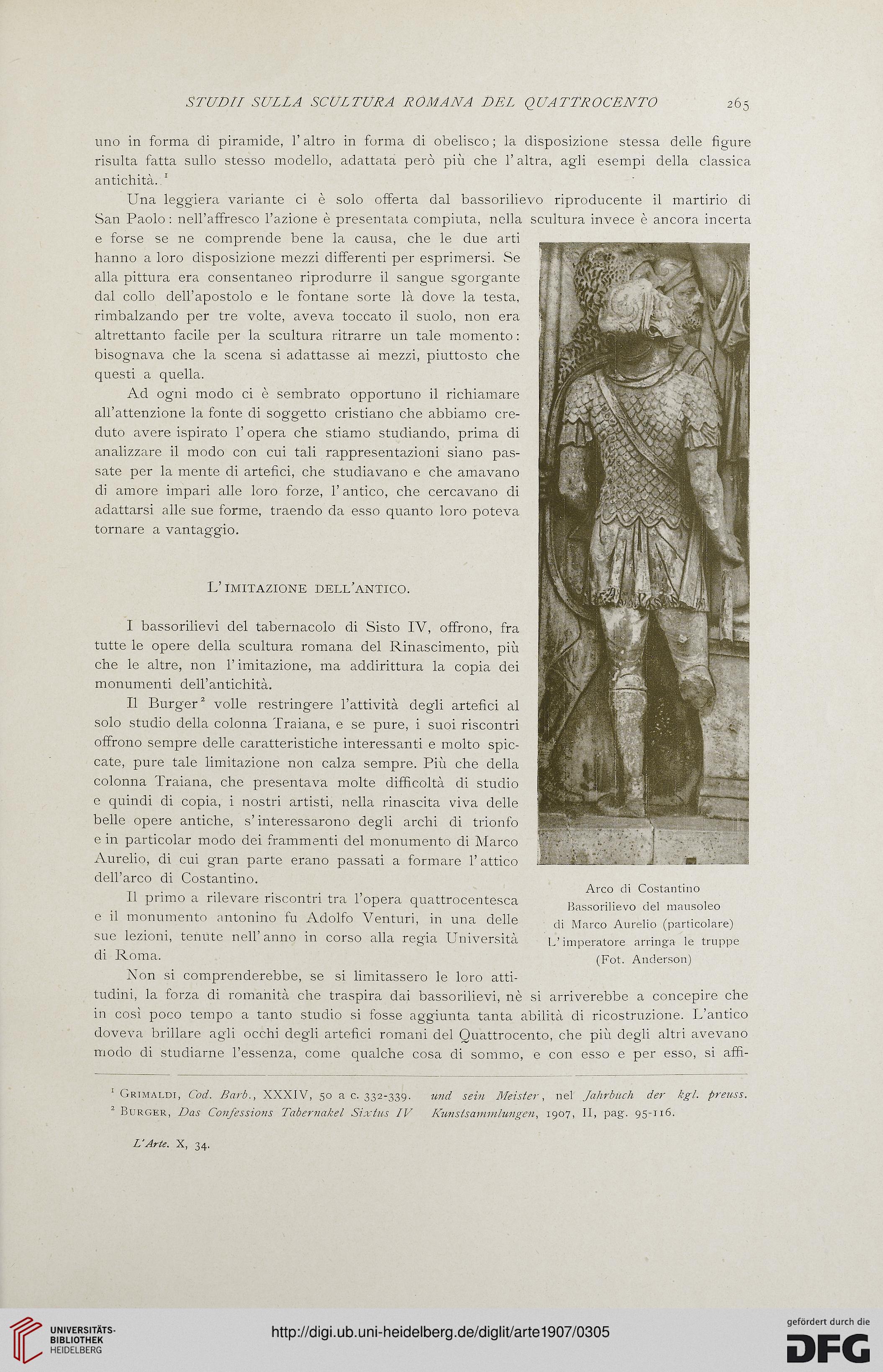

II Burger1 2 volle restringere l’attività degli artefici al

solo studio della colonna Traiana, e se pure, i suoi riscontri

offrono sempre delle caratteristiche mteressanti e molto spic-

cate, pure tale limitazione non calza sempre. Più che della

colonna Traiana, che presentava molte difficoltà di studio

e quindi di copia, i nostri artisti, nella rinascita viva delle

belle opere antiche, s’interessarono degli archi di trionfo

e in particolar modo dei frammenti del monumento di Marco

Aurelio, di cui gran parte erano passati a formare l’attico

dell’arco di Costantino.

Il primo a rilevare riscontri tra l’opera quattrocentesca

e il monumento antonino fu Adolfo Venturi, in una delle

sue lezioni, tenute nell’anno in corso alla regia Università

di Roma.

Non si comprenderebbe, se si limitassero le loro atti-

tudini, la forza di romanità che traspira dai bassorilievi, nè si arriverebbe a concepire che

in così poco tempo a tanto studio si fosse aggiunta tanta abilità di ricostruzione. L’antico

doveva brillare agli occhi degli artefici romani del Quattrocento, che più degli altri avevano

modo di studiarne l’essenza, come qualche cosa di sommo, e con esso e per esso, si affi-

Arco di Costantino

Bassorilievo del mausoleo

di Marco Aurelio (particolare)

L’imperatore arringa le truppe

(Fot. Anderson)

1 Grimaldi, Cod. Barb., XXXIV, 50 a c. 332-339. u?id sein Meister, nel Jahrbuch der kg/, preuss.

2 Burger, Das Confessions Tabernakel Sixtus IV Kunstsammlungen, 1907, II, pag. 95-116.

L'Arte. X, 34.

265

uno in forma eli piramide, l’altro in forma di obelisco; la disposizione stessa delle figure

risulta fatta sullo stesso modello, adattata però più che l’altra, agli esempi della classica

antichità. 1

Una leggiera variante ci è solo offerta dal bassorilievo riproducente il martirio di

San Paolo: nell’affresco l’azione è presentata compiuta, nella scultura invece è ancora incerta

e forse se ne comprende bene la causa, che le due arti

hanno a loro disposizione mezzi differenti per esprimersi. Se

alla pittura era consentaneo riprodurre il sangue sgorgante

dal collo dell’apostolo e le fontane sorte là dove la testa,

rimbalzando per tre volte, aveva toccato il suolo, non era

altrettanto facile per la scultura ritrarre un tale momento :

bisognava che la scena si adattasse ai mezzi, piuttosto che

questi a quella.

Ad ogni modo ci è sembrato opportuno il richiamare

all’attenzione la fonte di soggetto cristiano che abbiamo cre-

duto avere ispirato l’opera che stiamo studiando, prima di

analizzare il modo con cui tali rappresentazioni siano pas-

sate per la mente di artefici, che studiavano e che amavano

di amore impari alle loro forze, l’antico, che cercavano di

adattarsi alle sue forme, traendo da esso quanto loro poteva

tornare a vantaggio.

V IMITAZIONE DELL’ANTICO.

I bassorilievi del tabernacolo di Sisto IV, offrono, fra

tutte le opere della scultura romana del Rinascimento, più

che le altre, non l’imitazione, ma addirittura la copia dei

monumenti dell’antichità.

II Burger1 2 volle restringere l’attività degli artefici al

solo studio della colonna Traiana, e se pure, i suoi riscontri

offrono sempre delle caratteristiche mteressanti e molto spic-

cate, pure tale limitazione non calza sempre. Più che della

colonna Traiana, che presentava molte difficoltà di studio

e quindi di copia, i nostri artisti, nella rinascita viva delle

belle opere antiche, s’interessarono degli archi di trionfo

e in particolar modo dei frammenti del monumento di Marco

Aurelio, di cui gran parte erano passati a formare l’attico

dell’arco di Costantino.

Il primo a rilevare riscontri tra l’opera quattrocentesca

e il monumento antonino fu Adolfo Venturi, in una delle

sue lezioni, tenute nell’anno in corso alla regia Università

di Roma.

Non si comprenderebbe, se si limitassero le loro atti-

tudini, la forza di romanità che traspira dai bassorilievi, nè si arriverebbe a concepire che

in così poco tempo a tanto studio si fosse aggiunta tanta abilità di ricostruzione. L’antico

doveva brillare agli occhi degli artefici romani del Quattrocento, che più degli altri avevano

modo di studiarne l’essenza, come qualche cosa di sommo, e con esso e per esso, si affi-

Arco di Costantino

Bassorilievo del mausoleo

di Marco Aurelio (particolare)

L’imperatore arringa le truppe

(Fot. Anderson)

1 Grimaldi, Cod. Barb., XXXIV, 50 a c. 332-339. u?id sein Meister, nel Jahrbuch der kg/, preuss.

2 Burger, Das Confessions Tabernakel Sixtus IV Kunstsammlungen, 1907, II, pag. 95-116.

L'Arte. X, 34.