292

GIUSTINO CRISTOFANI

calzari pontificali di raso bianco broccato di oro (Ve-

trina ia, nn. 3 e 4) attestano l’alta statura del Pon-

tefice, ricordataci dal Villani, la quale confermano

anche le proporzioni degli altri indumenti, della to-

nacella o dalmatica cioè, del piviale, del suo stolone

e della mitra. La tonacella (Vetrina ia, n. 1) è ta-

gliata sopra un broccato bianco con finissimi fiorami

d’oro, stoffa che forma altresì il piviale, come quella,

foderato di taffetà rosso. Sulle facce della dalmatica

sono sovrapposti due rettangoli o ephod per ciascuna,

di stoffa azzurra con ricco disegno tessuto in oro, che

rappresenta una specie di coda di pavone, sotto la

quale due cani accovacciati si appoggiano a tarta-

rughe, mentre alcuni uccelli svolazzano al di sopra e

due altri cani accosciati rampano sotto un bocciuolo

che termina con tre fiori rossi.

Le ampie maniche sono egualmente coperte da

larghe fascie dello stesso mirabile tessuto ; il rettan-

golo superiore è bordato lateralmente da un nastro

tessuto d’oro con ornati crociformi verdi, rossi, azzurri

e gialli ; tutti gli altri bordi sono invece tagliati con

la solita stoffa azzurra broccata d’oro.

Un magnifico frammento, creduto dello stolone

della pianeta (Vetrina 2a, n. 3) è decorato a ricamo

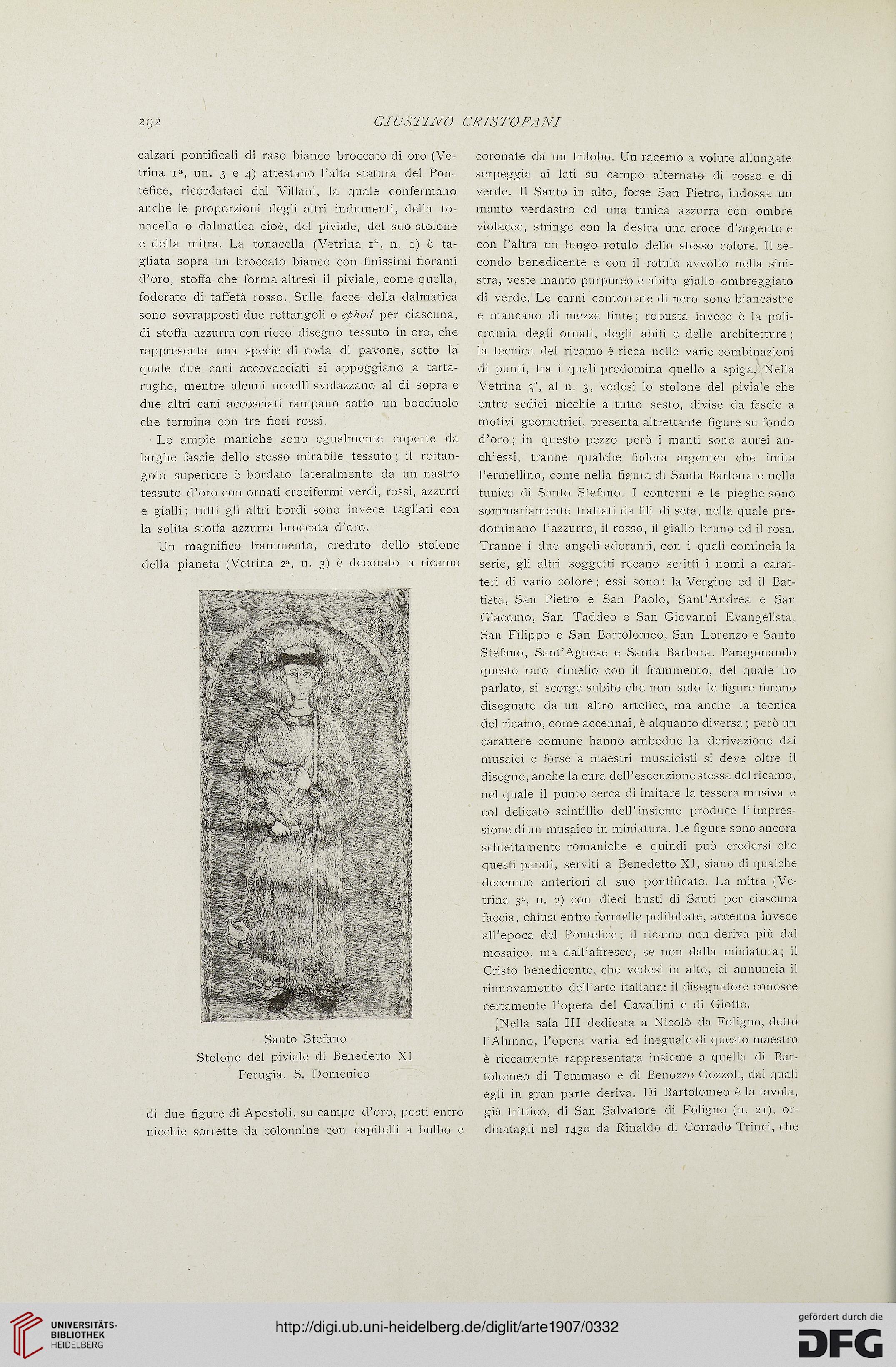

Santo Stefano

Stolone del piviale di Benedetto XI

Perugia. S. Domenico

di due figure di Apostoli, su campo d’oro, posti entro

nicchie sorrette da colonnine con capitelli a bulbo e

coronate da un trilobo. Un racemo a volute allungate

serpeggia ai lati su campo alternato di rosso e di

verde. Il Santo in alto, forse San Pietro, indossa un

manto verdastro ed una tunica azzurra con ombre

violacee, stringe con la destra una croce d’argento e

con l’altra un lungo rotulo dello stesso colore. Il se-

condo benedicente e con il rotulo avvolto nella sini-

stra, veste manto purpureo e abito giallo ombreggiato

di verde. Le carni contornate di nero sono biancastre

e mancano di mezze tinte; robusta invece è la poli-

cromia degli ornati, degli abiti e delle architetture;

la tecnica del ricamo è ricca nelle varie combinazioni

di punti, tra i quali predomina quello a spiga. Nella

Vetrina 3’, al n. 3, vedesi lo stolone del piviale che

entro sedici nicchie a tutto sesto, divise da fascie a

motivi geometrici, presenta altrettante figure su fondo

d’oro ; in questo pezzo però i manti sono aurei an-

ch’essi, tranne qualche fodera argentea che imita

l’ermellino, come nella figura di Santa Barbara e nella

tunica di Santo Stefano. I contorni e le pieghe sono

sommariamente trattati da fili di seta, nella quale pre-

dominano l’azzurro, il rosso, il giallo bruno ed il rosa.

Tranne i due angeli adoranti, con i quali comincia la

serie, gli altri soggetti recano scritti i nomi a carat-

teri di vario colore; essi sono: la Vergine ed il Bat-

tista, San Pietro e San Paolo, Sant’Andrea e San

Giacomo, San Taddeo e San Giovanni Evangelista,

San Filippo e San Bartolomeo, San Lorenzo e Santo

Stefano, Sant’Agnese e Santa Barbara. Paragonando

questo raro cimelio con il frammento, del quale ho

parlato, si scorge subito che non solo le figure furono

disegnate da un altro artefice, ma anche la tecnica

del ricamo, come accennai, è alquanto diversa ; però un

carattere comune hanno ambedue la derivazione dai

musaici e forse a maestri musaicisti si deve oltre il

disegno, anche la cura dell’esecuzione stessa del ricamo,

nel quale il punto cerca di imitare la tessera musiva e

col delicato scintillìo dell’insieme produce l’impres-

sione di un musaico in miniatura. Le figure sono ancora

schiettamente romaniche e quindi può credersi che

questi parati, serviti a Benedetto XI, siano di qualche

decennio anteriori al suo pontificato. La mitra (Ve-

trina 3a, n. 2) con dieci busti di Santi per ciascuna

faccia, chiusi entro formelle polilobate, accenna invece

all’epoca del Pontefice; il ricamo non deriva più dal

mosaico, ma dall’affresco, se non dalla miniatura; il

Cristo benedicente, che vedesi in alto, ci annuncia il

rinnovamento dell’arte italiana: il disegnatore conosce

certamente l’opera del Cavallini e di Giotto.

[Nella sala III dedicata a Nicolò da Foligno, detto

l’Alunno, l’opera varia ed ineguale di questo maestro

è riccamente rappresentata insieme a quella di Bar-

tolomeo di Tommaso e di Benozzo Gozzoli, dai quali

egli in gran parte deriva. Di Bartolomeo è la tavola,

già trittico, di San Salvatore di Foligno (n. 21), or-

dinatagli nel 1430 da Rinaldo di Corrado Trinci, che

GIUSTINO CRISTOFANI

calzari pontificali di raso bianco broccato di oro (Ve-

trina ia, nn. 3 e 4) attestano l’alta statura del Pon-

tefice, ricordataci dal Villani, la quale confermano

anche le proporzioni degli altri indumenti, della to-

nacella o dalmatica cioè, del piviale, del suo stolone

e della mitra. La tonacella (Vetrina ia, n. 1) è ta-

gliata sopra un broccato bianco con finissimi fiorami

d’oro, stoffa che forma altresì il piviale, come quella,

foderato di taffetà rosso. Sulle facce della dalmatica

sono sovrapposti due rettangoli o ephod per ciascuna,

di stoffa azzurra con ricco disegno tessuto in oro, che

rappresenta una specie di coda di pavone, sotto la

quale due cani accovacciati si appoggiano a tarta-

rughe, mentre alcuni uccelli svolazzano al di sopra e

due altri cani accosciati rampano sotto un bocciuolo

che termina con tre fiori rossi.

Le ampie maniche sono egualmente coperte da

larghe fascie dello stesso mirabile tessuto ; il rettan-

golo superiore è bordato lateralmente da un nastro

tessuto d’oro con ornati crociformi verdi, rossi, azzurri

e gialli ; tutti gli altri bordi sono invece tagliati con

la solita stoffa azzurra broccata d’oro.

Un magnifico frammento, creduto dello stolone

della pianeta (Vetrina 2a, n. 3) è decorato a ricamo

Santo Stefano

Stolone del piviale di Benedetto XI

Perugia. S. Domenico

di due figure di Apostoli, su campo d’oro, posti entro

nicchie sorrette da colonnine con capitelli a bulbo e

coronate da un trilobo. Un racemo a volute allungate

serpeggia ai lati su campo alternato di rosso e di

verde. Il Santo in alto, forse San Pietro, indossa un

manto verdastro ed una tunica azzurra con ombre

violacee, stringe con la destra una croce d’argento e

con l’altra un lungo rotulo dello stesso colore. Il se-

condo benedicente e con il rotulo avvolto nella sini-

stra, veste manto purpureo e abito giallo ombreggiato

di verde. Le carni contornate di nero sono biancastre

e mancano di mezze tinte; robusta invece è la poli-

cromia degli ornati, degli abiti e delle architetture;

la tecnica del ricamo è ricca nelle varie combinazioni

di punti, tra i quali predomina quello a spiga. Nella

Vetrina 3’, al n. 3, vedesi lo stolone del piviale che

entro sedici nicchie a tutto sesto, divise da fascie a

motivi geometrici, presenta altrettante figure su fondo

d’oro ; in questo pezzo però i manti sono aurei an-

ch’essi, tranne qualche fodera argentea che imita

l’ermellino, come nella figura di Santa Barbara e nella

tunica di Santo Stefano. I contorni e le pieghe sono

sommariamente trattati da fili di seta, nella quale pre-

dominano l’azzurro, il rosso, il giallo bruno ed il rosa.

Tranne i due angeli adoranti, con i quali comincia la

serie, gli altri soggetti recano scritti i nomi a carat-

teri di vario colore; essi sono: la Vergine ed il Bat-

tista, San Pietro e San Paolo, Sant’Andrea e San

Giacomo, San Taddeo e San Giovanni Evangelista,

San Filippo e San Bartolomeo, San Lorenzo e Santo

Stefano, Sant’Agnese e Santa Barbara. Paragonando

questo raro cimelio con il frammento, del quale ho

parlato, si scorge subito che non solo le figure furono

disegnate da un altro artefice, ma anche la tecnica

del ricamo, come accennai, è alquanto diversa ; però un

carattere comune hanno ambedue la derivazione dai

musaici e forse a maestri musaicisti si deve oltre il

disegno, anche la cura dell’esecuzione stessa del ricamo,

nel quale il punto cerca di imitare la tessera musiva e

col delicato scintillìo dell’insieme produce l’impres-

sione di un musaico in miniatura. Le figure sono ancora

schiettamente romaniche e quindi può credersi che

questi parati, serviti a Benedetto XI, siano di qualche

decennio anteriori al suo pontificato. La mitra (Ve-

trina 3a, n. 2) con dieci busti di Santi per ciascuna

faccia, chiusi entro formelle polilobate, accenna invece

all’epoca del Pontefice; il ricamo non deriva più dal

mosaico, ma dall’affresco, se non dalla miniatura; il

Cristo benedicente, che vedesi in alto, ci annuncia il

rinnovamento dell’arte italiana: il disegnatore conosce

certamente l’opera del Cavallini e di Giotto.

[Nella sala III dedicata a Nicolò da Foligno, detto

l’Alunno, l’opera varia ed ineguale di questo maestro

è riccamente rappresentata insieme a quella di Bar-

tolomeo di Tommaso e di Benozzo Gozzoli, dai quali

egli in gran parte deriva. Di Bartolomeo è la tavola,

già trittico, di San Salvatore di Foligno (n. 21), or-

dinatagli nel 1430 da Rinaldo di Corrado Trinci, che