MISCELLANEA

307

tutto, per il loro carattere che parve pisano (?) al Cou-

rajod 1 (fig. 2). Ma che esse fossero là dove suppose

il Sacconi il disegno l’esclude. Il disegno colloca, come

abbiam visto, <rl loro immaginato posto, quattro colon-

nine tortili che si elevavano, in un piano inscritto in

quello delle colonnine inferiori del sarcofago, a soste-

nere un baldacchino a piramide tronca recante la scritta.

E, difatti, sono tuttora visibili i quattro zoccoli qua-

drati delle antiche colonnine e gli addentramenti che

due di esse facevano nei cuscini su cui riposa la testa

il defunto.

Il disegno Barberini mi pare che dica chiaro quale

fosse il loro vero posto, giacche, escludendole dal

coronamento e dal vano attorno alla figura giacente,

le riporta alla base, base che riproduce nel suo stato

moderno.2

Ivi i quattro portacandelabri non potevano da soli

sorreggere, quali cariatidi, il peso del mausoleo. Sono

troppo esili (alti appena ctn. 47 e larghi al plinto

era. 20) e non hanno segni di sovrapposizione sul

capo. Ma dovevano addossarsi al fusto di quattro co-

lonne o pilastri angolari, i quali, aggiungendo all’al-

tezza delle statuine l’altezza della base e del capi-

tello, sollevavano sufficientemente da terra la cassa

marmorea. Ed è rimasto un segno evidente del loro

antico appoggio nel profondo taglio che hanno dietro.

Più ipotetica è la collocazione della statua dell a

Madonna col Bambino. Era fra i quattro angioligai

centro del rettangolo da essi descritto, posata diret-

tamente sul suolo, alta com’è un cinquanta cm. più

delle altre statuette? o, invece, era, a coronamento,

sul baldacchino, come suggerirebbe il monumento a

Raimondo Del Balzo in Santa Chiara in Napoli?

Così, il monumento Adam risulta nella sua costru-

zione simile ad altri sepolcri napoletani derivati dal

tipo dato da Tino di Catnaino, e specialmente al

sepolcro del Baboccio a Margherita d’Angiò nella

cattedrale di Salerno, sepolcro quasi contemporaneo

(1412).

Lo scultore che ha lasciato in Roma questo monu-

mento che fa eccezione è sconosciuto. Identificarlo,

come fecero il Burckardt e altri, con magister Paulus

è assurdo.

L’unico che lo ricordi è il Ghiberti nei suoi Com-

mentari, quando parla di un’antica statua di erma-

frodito trovata presso San Celso e condotta « a Sancta

Cecilia in Trastevere ove lo scultore lavorava una

sepoltura duno cardinàlè 3 * 5

■ 1 1 ’ Giacomo De Nicola.

1 Lecons, II, pag. 218. Il giudizio del C. fu dato indipendente

mente daH’esame dei frammenti del monastero a lui ignoti.

A Che nel progetto di restauro non fosse considerata la base non

deve -far mara-viglia,' giacché il progetto non aveva intenti archeo-

logici e dell’antica condizione della base poteva già essersi perduta

la memoria.

5 Commentari, ed. Frey, pag. 56.

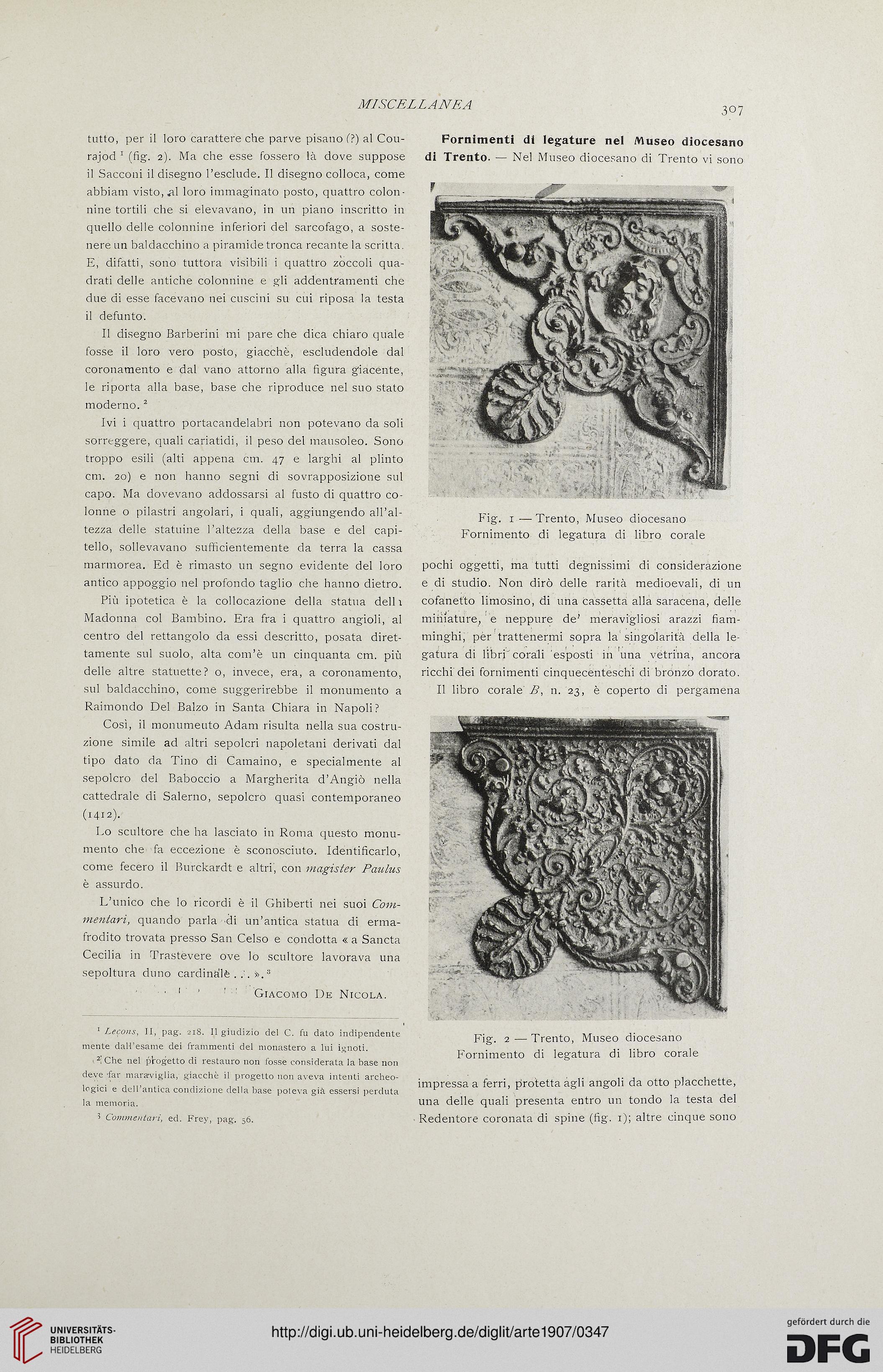

Fornimenti di legature nel Museo diocesano

di Trento. — Nel Museo diocesano di Trento vi sono

Fig. 1—Trento, Museo diocesano

Fornimento di legatura di libro corale

pochi oggetti, ma tutti degnissimi di considerazione

e di studio. Non dirò delle rarità medioevali, di un

cofanetto limosino, di una cassetta alla saracena, delle

miniature, e neppure de’ meravigliosi arazzi fiam-

minghi, pèr trattenermi sopra la singolarità della le-

gatura di libri- corali esposti in una vetrina, ancora

ricchi dei fornimenti cinquecenteschi di bronzo dorato.

Il libro corale B, n. 23, è coperto di pergamena

Fig. 2 — Trento, Museo diocesano

Fornimento di legatura di libro corale

impressa a ferri, protetta agli angoli da otto placchette,

una delle quali presenta entro un tondo la testa del

Redentore coronata di spine (fig. 1); altre cinque sono

307

tutto, per il loro carattere che parve pisano (?) al Cou-

rajod 1 (fig. 2). Ma che esse fossero là dove suppose

il Sacconi il disegno l’esclude. Il disegno colloca, come

abbiam visto, <rl loro immaginato posto, quattro colon-

nine tortili che si elevavano, in un piano inscritto in

quello delle colonnine inferiori del sarcofago, a soste-

nere un baldacchino a piramide tronca recante la scritta.

E, difatti, sono tuttora visibili i quattro zoccoli qua-

drati delle antiche colonnine e gli addentramenti che

due di esse facevano nei cuscini su cui riposa la testa

il defunto.

Il disegno Barberini mi pare che dica chiaro quale

fosse il loro vero posto, giacche, escludendole dal

coronamento e dal vano attorno alla figura giacente,

le riporta alla base, base che riproduce nel suo stato

moderno.2

Ivi i quattro portacandelabri non potevano da soli

sorreggere, quali cariatidi, il peso del mausoleo. Sono

troppo esili (alti appena ctn. 47 e larghi al plinto

era. 20) e non hanno segni di sovrapposizione sul

capo. Ma dovevano addossarsi al fusto di quattro co-

lonne o pilastri angolari, i quali, aggiungendo all’al-

tezza delle statuine l’altezza della base e del capi-

tello, sollevavano sufficientemente da terra la cassa

marmorea. Ed è rimasto un segno evidente del loro

antico appoggio nel profondo taglio che hanno dietro.

Più ipotetica è la collocazione della statua dell a

Madonna col Bambino. Era fra i quattro angioligai

centro del rettangolo da essi descritto, posata diret-

tamente sul suolo, alta com’è un cinquanta cm. più

delle altre statuette? o, invece, era, a coronamento,

sul baldacchino, come suggerirebbe il monumento a

Raimondo Del Balzo in Santa Chiara in Napoli?

Così, il monumento Adam risulta nella sua costru-

zione simile ad altri sepolcri napoletani derivati dal

tipo dato da Tino di Catnaino, e specialmente al

sepolcro del Baboccio a Margherita d’Angiò nella

cattedrale di Salerno, sepolcro quasi contemporaneo

(1412).

Lo scultore che ha lasciato in Roma questo monu-

mento che fa eccezione è sconosciuto. Identificarlo,

come fecero il Burckardt e altri, con magister Paulus

è assurdo.

L’unico che lo ricordi è il Ghiberti nei suoi Com-

mentari, quando parla di un’antica statua di erma-

frodito trovata presso San Celso e condotta « a Sancta

Cecilia in Trastevere ove lo scultore lavorava una

sepoltura duno cardinàlè 3 * 5

■ 1 1 ’ Giacomo De Nicola.

1 Lecons, II, pag. 218. Il giudizio del C. fu dato indipendente

mente daH’esame dei frammenti del monastero a lui ignoti.

A Che nel progetto di restauro non fosse considerata la base non

deve -far mara-viglia,' giacché il progetto non aveva intenti archeo-

logici e dell’antica condizione della base poteva già essersi perduta

la memoria.

5 Commentari, ed. Frey, pag. 56.

Fornimenti di legature nel Museo diocesano

di Trento. — Nel Museo diocesano di Trento vi sono

Fig. 1—Trento, Museo diocesano

Fornimento di legatura di libro corale

pochi oggetti, ma tutti degnissimi di considerazione

e di studio. Non dirò delle rarità medioevali, di un

cofanetto limosino, di una cassetta alla saracena, delle

miniature, e neppure de’ meravigliosi arazzi fiam-

minghi, pèr trattenermi sopra la singolarità della le-

gatura di libri- corali esposti in una vetrina, ancora

ricchi dei fornimenti cinquecenteschi di bronzo dorato.

Il libro corale B, n. 23, è coperto di pergamena

Fig. 2 — Trento, Museo diocesano

Fornimento di legatura di libro corale

impressa a ferri, protetta agli angoli da otto placchette,

una delle quali presenta entro un tondo la testa del

Redentore coronata di spine (fig. 1); altre cinque sono