4 2Ó

MICHELE BIANCALE

e i cavalieri denotano la diversità dell’artista; ma anche i fanti, scarsamente rappresentati,

testimoniano della mancanza del senso della proporzione nell’artista stesso.

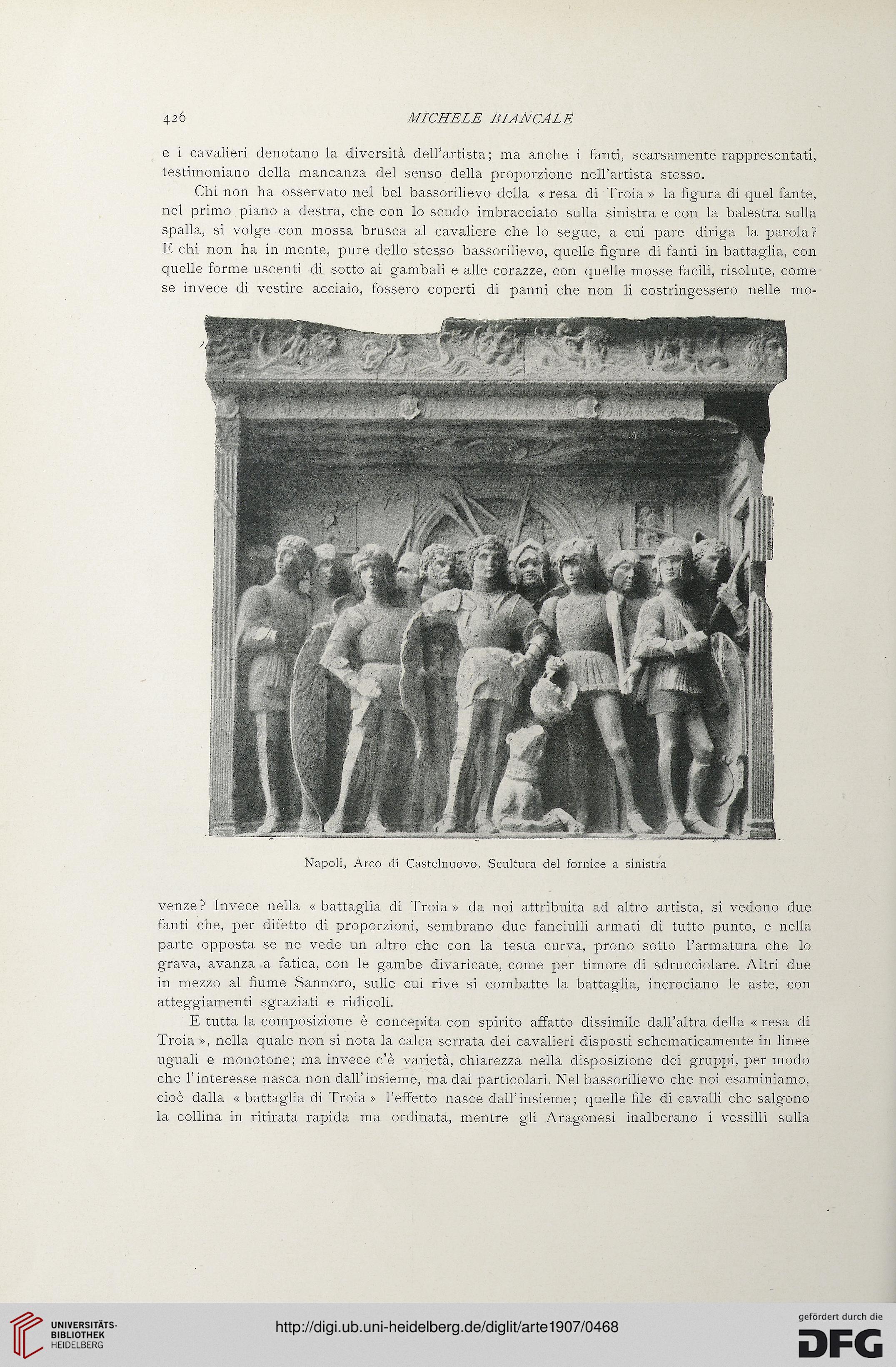

Chi non ha osservato nel bel bassorilievo della « resa di Troia » la figura di quel fante,

nel primo piano a destra, che con lo scudo imbracciato sulla sinistra e con la balestra sulla

spalla, si volge con mossa brusca al cavaliere che lo segue, a cui pare diriga la parola?

E chi non ha in mente, pure dello stesso bassorilievo, quelle figure di fanti in battaglia, con

quelle forme uscenti di sotto ai gambali e alle corazze, con quelle mosse facili, risolute, come

se invece di vestire acciaio, fossero coperti di panni che non li costringessero nelle mo-

Napoli, Arco di Castelnuovo. Scultura del fornice a sinistra

venze? Invece nella «battaglia di Troia» da noi attribuita ad altro artista, si vedono due

fanti che, per difetto di proporzioni, sembrano due fanciulli armati di tutto punto, e nella

parte opposta se ne vede un altro che con la testa curva, prono sotto l’armatura che lo

grava, avanza a fatica, con le gambe divaricate, come per timore di sdrucciolare. Altri due

in mezzo al fiume Sannoro, sulle cui rive si combatte la battaglia, incrociano le aste, con

atteggiamenti sgraziati e ridicoli.

E tutta la composizione è concepita con spirito affatto dissimile dall’altra della « resa di

Troia », nella quale non si nota la calca serrata dei cavalieri disposti schematicamente in linee

uguali e monotone; ma invece c’è varietà, chiarezza nella disposizione dei gruppi, per modo

che l’interesse nasca non dall’insieme, ma dai particolari. Nel bassorilievo che noi esaminiamo,

cioè dalla «battaglia di Troia» l’effetto nasce dall’insieme; quelle file di cavalli che salgono

la collina in ritirata rapida ma ordinata, mentre gli Aragonesi inalberano i vessilli sulla

MICHELE BIANCALE

e i cavalieri denotano la diversità dell’artista; ma anche i fanti, scarsamente rappresentati,

testimoniano della mancanza del senso della proporzione nell’artista stesso.

Chi non ha osservato nel bel bassorilievo della « resa di Troia » la figura di quel fante,

nel primo piano a destra, che con lo scudo imbracciato sulla sinistra e con la balestra sulla

spalla, si volge con mossa brusca al cavaliere che lo segue, a cui pare diriga la parola?

E chi non ha in mente, pure dello stesso bassorilievo, quelle figure di fanti in battaglia, con

quelle forme uscenti di sotto ai gambali e alle corazze, con quelle mosse facili, risolute, come

se invece di vestire acciaio, fossero coperti di panni che non li costringessero nelle mo-

Napoli, Arco di Castelnuovo. Scultura del fornice a sinistra

venze? Invece nella «battaglia di Troia» da noi attribuita ad altro artista, si vedono due

fanti che, per difetto di proporzioni, sembrano due fanciulli armati di tutto punto, e nella

parte opposta se ne vede un altro che con la testa curva, prono sotto l’armatura che lo

grava, avanza a fatica, con le gambe divaricate, come per timore di sdrucciolare. Altri due

in mezzo al fiume Sannoro, sulle cui rive si combatte la battaglia, incrociano le aste, con

atteggiamenti sgraziati e ridicoli.

E tutta la composizione è concepita con spirito affatto dissimile dall’altra della « resa di

Troia », nella quale non si nota la calca serrata dei cavalieri disposti schematicamente in linee

uguali e monotone; ma invece c’è varietà, chiarezza nella disposizione dei gruppi, per modo

che l’interesse nasca non dall’insieme, ma dai particolari. Nel bassorilievo che noi esaminiamo,

cioè dalla «battaglia di Troia» l’effetto nasce dall’insieme; quelle file di cavalli che salgono

la collina in ritirata rapida ma ordinata, mentre gli Aragonesi inalberano i vessilli sulla