Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0117

DOI Heft:

Heft 4

DOI Artikel:Friedeberger, Hans: Werke deutscher Meister aus Privatbesitz bei Fritz Gurlitt

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0117

WERKE DEUTSCHER MEISTER AUS PRIVATBESITZ BEI FRITZ GURLITT

zufchließen. Von ihm find vier Land-

fdiaften da, die feine Kunft fehr günftig

repräfentieren. Seine Art, die bei aller

Feinheit und Intimität des Details und

der malerifchen Haltung doch niemals

den architektonifchen Aufbau des Ganzen

vernachläffigt, kommt am reinften wohl

in dem fchönen „Waldweg“ (Abb. 6)

zum Ausdruck.

Befonders reich ift natürlich die Ab-

teilung der Berliner Künftler. Sie be-

ginnt mit zwei Landfchaftsfkizzen von

Blechen, und den Bildniffen des Ehe-

paares Eunicke von Krüger. Menzel

ift mit Arbeiten aller Zeiten vertreten:

einem ganz frühen Ölbild, „Der Feind

kommt“ (1837), noch ganz Anekdoten-

malerei, aus dem man die Gefchichte

ebenfo herausbuchftabieren muß wie die

fchon hier und da vorhandenen Fein-

heiten der Malerei. Die Studie einer

Feuersbrunft, über Dächer weg gefehen,

fteht dem Fackelzug nahe. Dann geht

es zu Aquarellen. Eine Tufchzeichnung,

Kind und Wärterin (Abb. 7), ift, für

Menzel ganz ungewöhnlich, vollkommen

auf den Gegenfalj des grau-fchwarzen Kleides der Wärterin zu den rötlichen Haaren

des Kindes geftellt, eine Straßenfzene erinnert in der ganz weichen verfchwommenen

Farbigkeit an moderne franzöfifche Farbenftiche, während eine ganz impreffioniftifche

Skizze eines Papageis die fpätere Entwicklung der Berliner Impreffioniften vorweg-

nimmt. Eine entzückende Gouache, „Reifepläne“ (Abb. 8), der Kiffinger Kuchenbäckerei

naheftehend, wieder ganz erzählend, zum Buchftabieren auffordernd, fchließt diefe

Reihe ab. Unter den Zeichnungen verblüffen zwei frühe vom Schafgraben durch eine

ungewöhnliche Weichheit und ein ftarkes Intereffe für atmofphärifche Erfcheinungen,

während die zwölf aus dem Befiß von Marcus Kappel alle bekannten Menzelfchen

Tugenden zeigen. Paul Megerheims Harzlandfchaft mit Schafherde (Abb. 9) wirkt

wieder wie eine vollkommene Überrafchung, obwohl man fie von der Jahrhundertaus-

ftellung her kennt. Die Arbeit des zwanzigjährigen ift fo vortrefflich in ihrer Einfach-

heit und Frifche, in der feinen Durchbildung der fchiefergrauen, grünen und gelb-

lichen Töne, daß man ein Bedauern nicht unterdrücken kann, daß der Künftler diefe

Bahn fpäter fo völlig verlaffen hat. Auch bei Knaus gibt es eine Überrafchung. Zwar

der frühe Mädchenkopf (Abb. 10) und das fpielende Kind ftehen durchaus in der Linie

der beliebten Arbeiten. Aber das Bildchen „Sehnfucht“ (Abb. 11) ftellt einen fehr merk-

würdigen Verfuch dar, fich mit den Anregungen der Parifer Zeit auseinanderzufeßen.

In der Zufammenftellung wie in der farbigen Haltung kann es die Abhängigkeit von

Diaz nicht verbergen. Angefichts der drollig verzeichneten Körperlichkeit begreift man

aber ohne weiteres, weshalb diefe Verfudie aufgegeben werden mußten.

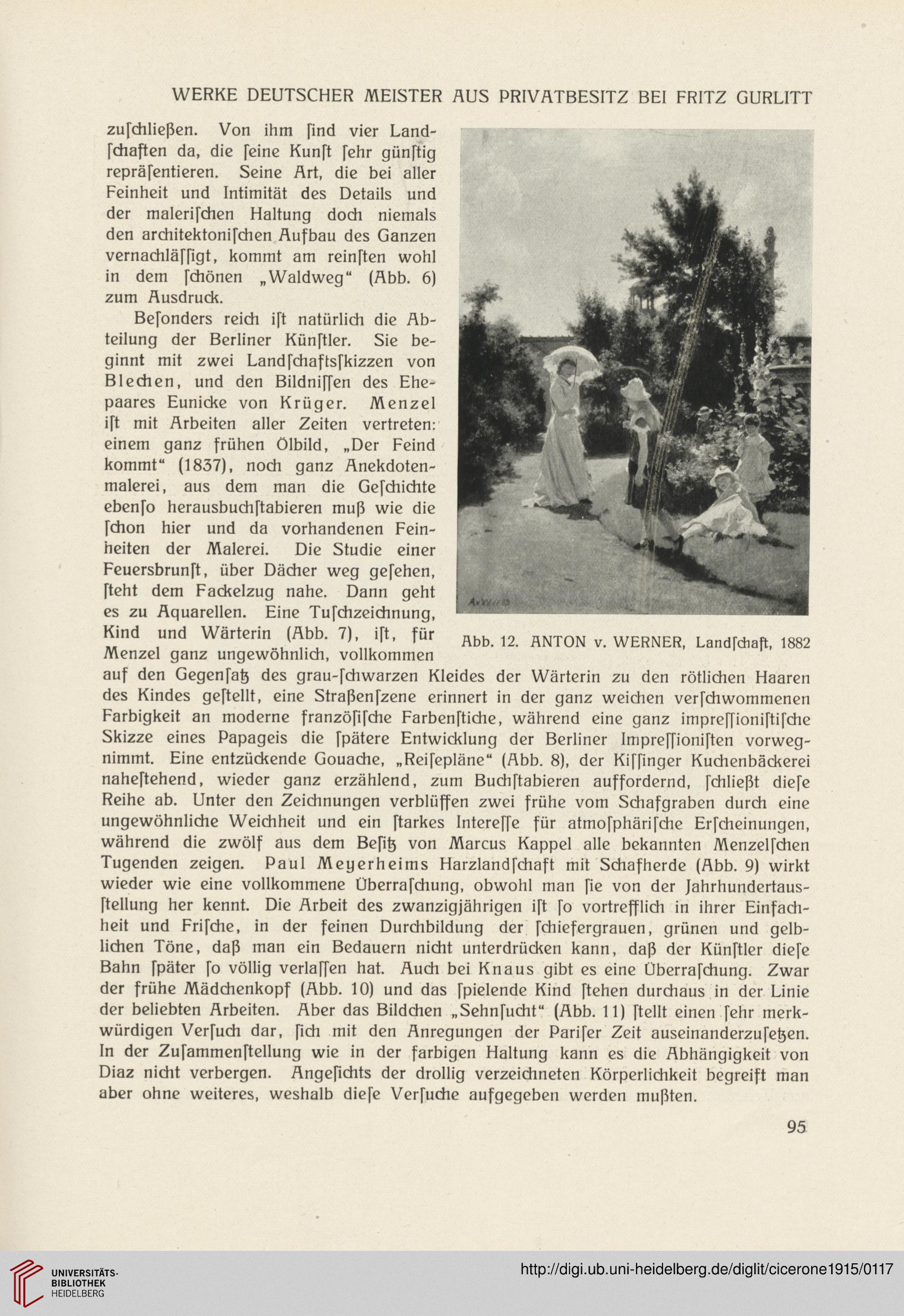

Abb. 12. ANTON v. WERNER, Landfdiaft, 1882

95

zufchließen. Von ihm find vier Land-

fdiaften da, die feine Kunft fehr günftig

repräfentieren. Seine Art, die bei aller

Feinheit und Intimität des Details und

der malerifchen Haltung doch niemals

den architektonifchen Aufbau des Ganzen

vernachläffigt, kommt am reinften wohl

in dem fchönen „Waldweg“ (Abb. 6)

zum Ausdruck.

Befonders reich ift natürlich die Ab-

teilung der Berliner Künftler. Sie be-

ginnt mit zwei Landfchaftsfkizzen von

Blechen, und den Bildniffen des Ehe-

paares Eunicke von Krüger. Menzel

ift mit Arbeiten aller Zeiten vertreten:

einem ganz frühen Ölbild, „Der Feind

kommt“ (1837), noch ganz Anekdoten-

malerei, aus dem man die Gefchichte

ebenfo herausbuchftabieren muß wie die

fchon hier und da vorhandenen Fein-

heiten der Malerei. Die Studie einer

Feuersbrunft, über Dächer weg gefehen,

fteht dem Fackelzug nahe. Dann geht

es zu Aquarellen. Eine Tufchzeichnung,

Kind und Wärterin (Abb. 7), ift, für

Menzel ganz ungewöhnlich, vollkommen

auf den Gegenfalj des grau-fchwarzen Kleides der Wärterin zu den rötlichen Haaren

des Kindes geftellt, eine Straßenfzene erinnert in der ganz weichen verfchwommenen

Farbigkeit an moderne franzöfifche Farbenftiche, während eine ganz impreffioniftifche

Skizze eines Papageis die fpätere Entwicklung der Berliner Impreffioniften vorweg-

nimmt. Eine entzückende Gouache, „Reifepläne“ (Abb. 8), der Kiffinger Kuchenbäckerei

naheftehend, wieder ganz erzählend, zum Buchftabieren auffordernd, fchließt diefe

Reihe ab. Unter den Zeichnungen verblüffen zwei frühe vom Schafgraben durch eine

ungewöhnliche Weichheit und ein ftarkes Intereffe für atmofphärifche Erfcheinungen,

während die zwölf aus dem Befiß von Marcus Kappel alle bekannten Menzelfchen

Tugenden zeigen. Paul Megerheims Harzlandfchaft mit Schafherde (Abb. 9) wirkt

wieder wie eine vollkommene Überrafchung, obwohl man fie von der Jahrhundertaus-

ftellung her kennt. Die Arbeit des zwanzigjährigen ift fo vortrefflich in ihrer Einfach-

heit und Frifche, in der feinen Durchbildung der fchiefergrauen, grünen und gelb-

lichen Töne, daß man ein Bedauern nicht unterdrücken kann, daß der Künftler diefe

Bahn fpäter fo völlig verlaffen hat. Auch bei Knaus gibt es eine Überrafchung. Zwar

der frühe Mädchenkopf (Abb. 10) und das fpielende Kind ftehen durchaus in der Linie

der beliebten Arbeiten. Aber das Bildchen „Sehnfucht“ (Abb. 11) ftellt einen fehr merk-

würdigen Verfuch dar, fich mit den Anregungen der Parifer Zeit auseinanderzufeßen.

In der Zufammenftellung wie in der farbigen Haltung kann es die Abhängigkeit von

Diaz nicht verbergen. Angefichts der drollig verzeichneten Körperlichkeit begreift man

aber ohne weiteres, weshalb diefe Verfudie aufgegeben werden mußten.

Abb. 12. ANTON v. WERNER, Landfdiaft, 1882

95