Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0349

DOI Heft:

Heft 17/18

DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Neuerwerbungen des Kunstgewerbe-Museums der Stadt Köln

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0349

NEUERWERBUNGEN DES KUNSTGEWERBE-MUSEUMS DER STADT KÖLN

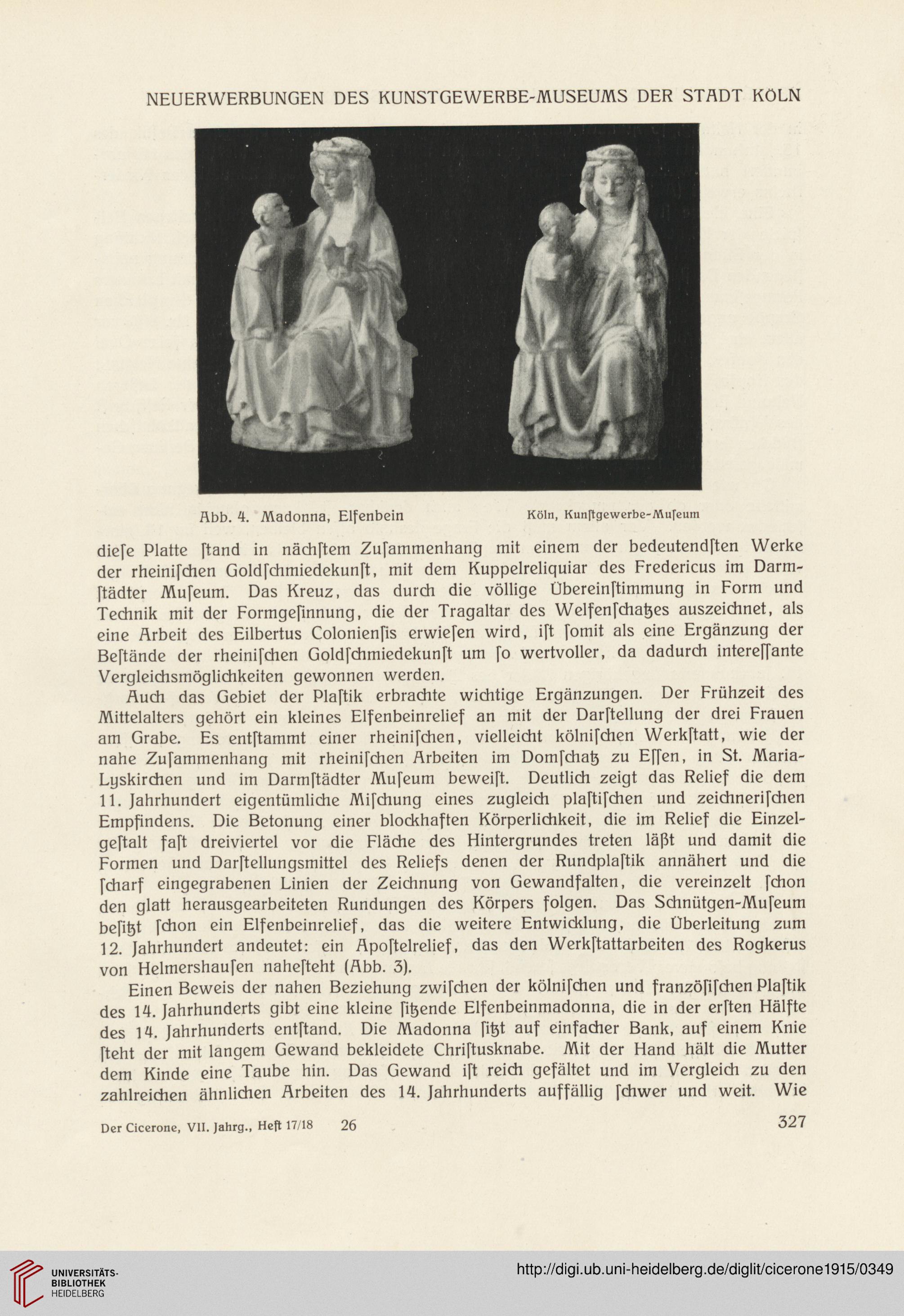

Äbb. 4. Madonna, Elfenbein Köln, Kunftgewerbe-Mufeum

diefe Platte ftand in nächftem Zufammenhang mit einem der bedeutendften Werke

der rheinifdien Goldfchmiedekunft, mit dem Kuppelreliquiar des Fredericus im Darm-

ftädter Mufeum. Das Kreuz, das durch die völlige Übereinftimmung in Form und

Technik mit der Formgefinnung, die der Tragaltar des Welfenfchatjes auszeichnet, als

eine Arbeit des Eilbertus Colonienfis erwiefen wird, ift formt als eine Ergänzung der

Beftände der rheinifchen Goldfchmiedekunft um fo wertvoller, da dadurch intereffante

Vergleichsmöglichkeiten gewonnen werden.

Auch das Gebiet der Plaftik erbrachte wichtige Ergänzungen. Der Frühzeit des

Mittelalters gehört ein kleines Elfenbeinrelief an mit der Darftellung der drei Frauen

am Grabe. Es entftammt einer rheinifchen, vielleicht kölnifchen Werkftatt, wie der

nahe Zufammenhang mit rheinifchen Arbeiten im Domfchatj zu Effen, in St. Maria-

Lgskirdien und im Darmftädter Mufeum beweift. Deutlich zeigt das Relief die dem

11. Jahrhundert eigentümliche Mifchung eines zugleich plaftifchen und zeichnerifchen

Empfindens. Die Betonung einer blockhaften Körperlichkeit, die im Relief die Einzel-

geftalt faft dreiviertel vor die Fläche des Flintergrundes treten läßt und damit die

Formen und Darftellungsmittel des Reliefs denen der Rundplaftik annähert und die

fcharf eingegrabenen Linien der Zeichnung von Gewandfalten, die vereinzelt fchon

den glatt herausgearbeiteten Rundungen des Körpers folgen. Das Schnütgen-Mufeum

befißt fchon ein Elfenbeinrelief, das die weitere Entwicklung, die Überleitung zum

12. Jahrhundert andeutet: ein Apoftelrelief, das den Werkftattarbeiten des Rogkerus

von Helmershaufen nahefteht (Abb. 3).

Einen Beweis der nahen Beziehung zwifchen der kölnifchen und franzöfifchen Plaftik

des 14. Jahrhunderts gibt eine kleine fißende Elfenbeinmadonna, die in der erften Hälfte

des 14. Jahrhunderts entftand. Die Madonna fißt auf einfacher Bank, auf einem Knie

fteht der mit langem Gewand bekleidete Chriftusknabe. Mit der Hand hält die Mutter

dem Kinde eine Taube hin. Das Gewand ift reich gefältet und im Vergleich zu den

zahlreichen ähnlichen Arbeiten des 14. Jahrhunderts auffällig fchwer und weit. Wie

Der Cicerone, VII. Jahrg., Hefl 17/18 26

327

Äbb. 4. Madonna, Elfenbein Köln, Kunftgewerbe-Mufeum

diefe Platte ftand in nächftem Zufammenhang mit einem der bedeutendften Werke

der rheinifdien Goldfchmiedekunft, mit dem Kuppelreliquiar des Fredericus im Darm-

ftädter Mufeum. Das Kreuz, das durch die völlige Übereinftimmung in Form und

Technik mit der Formgefinnung, die der Tragaltar des Welfenfchatjes auszeichnet, als

eine Arbeit des Eilbertus Colonienfis erwiefen wird, ift formt als eine Ergänzung der

Beftände der rheinifchen Goldfchmiedekunft um fo wertvoller, da dadurch intereffante

Vergleichsmöglichkeiten gewonnen werden.

Auch das Gebiet der Plaftik erbrachte wichtige Ergänzungen. Der Frühzeit des

Mittelalters gehört ein kleines Elfenbeinrelief an mit der Darftellung der drei Frauen

am Grabe. Es entftammt einer rheinifchen, vielleicht kölnifchen Werkftatt, wie der

nahe Zufammenhang mit rheinifchen Arbeiten im Domfchatj zu Effen, in St. Maria-

Lgskirdien und im Darmftädter Mufeum beweift. Deutlich zeigt das Relief die dem

11. Jahrhundert eigentümliche Mifchung eines zugleich plaftifchen und zeichnerifchen

Empfindens. Die Betonung einer blockhaften Körperlichkeit, die im Relief die Einzel-

geftalt faft dreiviertel vor die Fläche des Flintergrundes treten läßt und damit die

Formen und Darftellungsmittel des Reliefs denen der Rundplaftik annähert und die

fcharf eingegrabenen Linien der Zeichnung von Gewandfalten, die vereinzelt fchon

den glatt herausgearbeiteten Rundungen des Körpers folgen. Das Schnütgen-Mufeum

befißt fchon ein Elfenbeinrelief, das die weitere Entwicklung, die Überleitung zum

12. Jahrhundert andeutet: ein Apoftelrelief, das den Werkftattarbeiten des Rogkerus

von Helmershaufen nahefteht (Abb. 3).

Einen Beweis der nahen Beziehung zwifchen der kölnifchen und franzöfifchen Plaftik

des 14. Jahrhunderts gibt eine kleine fißende Elfenbeinmadonna, die in der erften Hälfte

des 14. Jahrhunderts entftand. Die Madonna fißt auf einfacher Bank, auf einem Knie

fteht der mit langem Gewand bekleidete Chriftusknabe. Mit der Hand hält die Mutter

dem Kinde eine Taube hin. Das Gewand ift reich gefältet und im Vergleich zu den

zahlreichen ähnlichen Arbeiten des 14. Jahrhunderts auffällig fchwer und weit. Wie

Der Cicerone, VII. Jahrg., Hefl 17/18 26

327