Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0369

DOI Heft:

Heft 19/20

DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0369

DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER

wortung diefer Frage lediglich auf ftilkritifche Unterfuchungen

angewiefen, da die Glasmaler im Gegenfaß zu den Fayence-

malern äußerft [eiten ihre Erzeugniffe zu fignieren pflegten.

Aber auch ohne Malermarken find wir wohl in der Lage, eine

eng gefchloffene Gruppe von Emailgläfern als oberfränkifch zu

beftimmen.

Zur Genüge gefichert find nämlich als Erzeugniffe des Fichtel-

gebirges jene bekannten Gläfer, die mit dem Fichtelberg, bzw.

dem Ochfenkopf, dem vermeintlich höchften Berg des Fichtel-

gebirges, an deffen Fuße ja die Glashütten lagen, bemalt find.

Drei derartig bemalte Gläfer find wegen ihrer ornamentalen

Motive, auf die wir zunächft unfer Augenmerk richten müffen,

von befonderer Bedeutung.

1. Ein Glas vom Jahre 1683 auf der Fefte Koburg (Äbb. I).1

2. Ein Glas vom Jahre 1700 in der ftädtifchen Sammlung in

Bamberg (Abb. 2).

3. Ein Glas im Germanifchen Mufeum (Abb. 3).

Laffen wir die typifche Bemalung mit dem Fichtelberg, die

ja auf diefen Gläfern faft immer die nämliche ift, beifeite!

Zunächft einige Worte über die Form! Das Glas in Bam-

berg und das im Germanifchen Mufeum hat eine mehr konifche

Form, das erftere aber einen breiten Fußrand, das letztere gar

keinen. Das Glas der Fefte Ko-

burg ift zylindrifch geftaltet mit

einer leichten Schwellung des Ge-

fäßkörpers nach der Mitte zu und

einem breiten Fußrand, eine etwas plumpe, aber in den

oberfränkifchen Hütten faft ftändig wiederkehrende Form.

Wichtiger find die Randbordüren diefer drei Gläfer.

Charakteriftifch find nämlich für die Randverzierung an-

einander aufgereihte Kreisabfchnitte, Flachbögen, die,

nach unten und oben gerichtet, fich gegenfeitig fchnei-

den. Diefes Flachbogenmotiv fteht auf diefen drei Glä-

fern in fchwarzen Linien entweder auf gelbem Grund

wie bei Abb. 1 und 2 oder auf mehrfarbigen Zonen-

linien wie auf Abb. 3, die um das Glas als Bordüre

herumlaufen. Meift wird dann diefes Zonenband mit

dem Flachbogenmufter von einer Zackenbordüre oben

und unten begrenzt (f. Abb. 1), feltener von einer

Schleifenbordüre (f. Abb. 2). Auf dem Glafe der Fefte

Koburg und des ftädtifchen Mufeums in Bamberg ift

das Flachbogenmotiv noch durch eingefeßte Punkte und

Linien etwas belebt. Ferner befinden fich noch zwei

Humpen, welche mit dem Ochfenkopf bemalt find und auch

■■■

Äbb. 10. Paßglas von

1722 mit den Initialen

des Markgrafen Georg

Wilhelm

in der Sammlung des Ver-

eins für oberfränk. Gefch. u.

Altertumskunde in Bagreutii

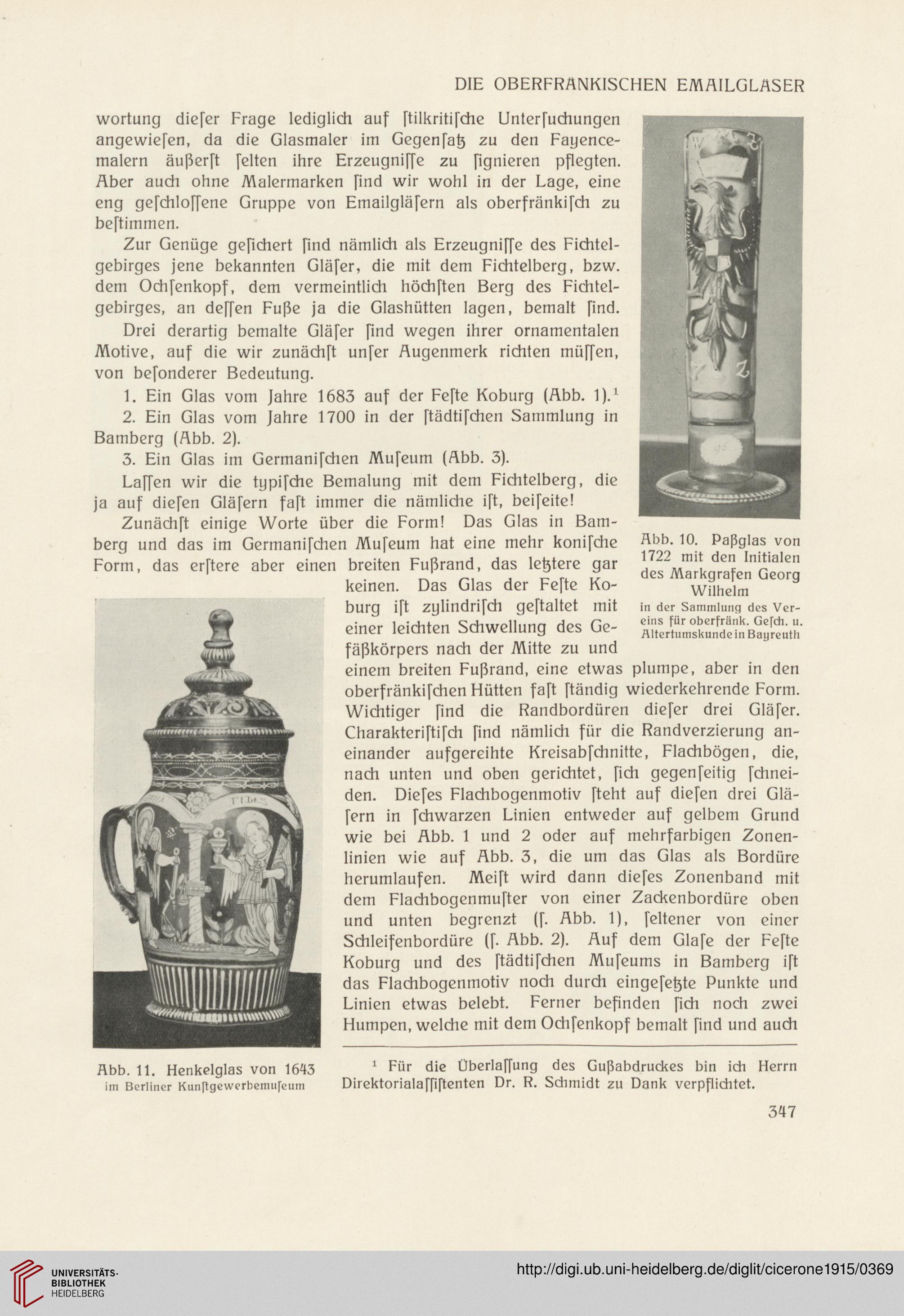

Äbb. 11. Henkelglas von 1643 1 Für die Überlaffung des Gußabdruckes bin ich Herrn

im Berliner Kunftgewerbemufeum Direktorialaffiftenten Dr. R. Schmidt zu Dank verpflichtet.

347

wortung diefer Frage lediglich auf ftilkritifche Unterfuchungen

angewiefen, da die Glasmaler im Gegenfaß zu den Fayence-

malern äußerft [eiten ihre Erzeugniffe zu fignieren pflegten.

Aber auch ohne Malermarken find wir wohl in der Lage, eine

eng gefchloffene Gruppe von Emailgläfern als oberfränkifch zu

beftimmen.

Zur Genüge gefichert find nämlich als Erzeugniffe des Fichtel-

gebirges jene bekannten Gläfer, die mit dem Fichtelberg, bzw.

dem Ochfenkopf, dem vermeintlich höchften Berg des Fichtel-

gebirges, an deffen Fuße ja die Glashütten lagen, bemalt find.

Drei derartig bemalte Gläfer find wegen ihrer ornamentalen

Motive, auf die wir zunächft unfer Augenmerk richten müffen,

von befonderer Bedeutung.

1. Ein Glas vom Jahre 1683 auf der Fefte Koburg (Äbb. I).1

2. Ein Glas vom Jahre 1700 in der ftädtifchen Sammlung in

Bamberg (Abb. 2).

3. Ein Glas im Germanifchen Mufeum (Abb. 3).

Laffen wir die typifche Bemalung mit dem Fichtelberg, die

ja auf diefen Gläfern faft immer die nämliche ift, beifeite!

Zunächft einige Worte über die Form! Das Glas in Bam-

berg und das im Germanifchen Mufeum hat eine mehr konifche

Form, das erftere aber einen breiten Fußrand, das letztere gar

keinen. Das Glas der Fefte Ko-

burg ift zylindrifch geftaltet mit

einer leichten Schwellung des Ge-

fäßkörpers nach der Mitte zu und

einem breiten Fußrand, eine etwas plumpe, aber in den

oberfränkifchen Hütten faft ftändig wiederkehrende Form.

Wichtiger find die Randbordüren diefer drei Gläfer.

Charakteriftifch find nämlich für die Randverzierung an-

einander aufgereihte Kreisabfchnitte, Flachbögen, die,

nach unten und oben gerichtet, fich gegenfeitig fchnei-

den. Diefes Flachbogenmotiv fteht auf diefen drei Glä-

fern in fchwarzen Linien entweder auf gelbem Grund

wie bei Abb. 1 und 2 oder auf mehrfarbigen Zonen-

linien wie auf Abb. 3, die um das Glas als Bordüre

herumlaufen. Meift wird dann diefes Zonenband mit

dem Flachbogenmufter von einer Zackenbordüre oben

und unten begrenzt (f. Abb. 1), feltener von einer

Schleifenbordüre (f. Abb. 2). Auf dem Glafe der Fefte

Koburg und des ftädtifchen Mufeums in Bamberg ift

das Flachbogenmotiv noch durch eingefeßte Punkte und

Linien etwas belebt. Ferner befinden fich noch zwei

Humpen, welche mit dem Ochfenkopf bemalt find und auch

■■■

Äbb. 10. Paßglas von

1722 mit den Initialen

des Markgrafen Georg

Wilhelm

in der Sammlung des Ver-

eins für oberfränk. Gefch. u.

Altertumskunde in Bagreutii

Äbb. 11. Henkelglas von 1643 1 Für die Überlaffung des Gußabdruckes bin ich Herrn

im Berliner Kunftgewerbemufeum Direktorialaffiftenten Dr. R. Schmidt zu Dank verpflichtet.

347