Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0371

DOI Heft:

Heft 19/20

DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0371

DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER

Gläfern ebenfo wie die auf den Kreußener Krügen find

immer etwas fteif gezeichnet, meift frontal geftellt, durch-

aus flächig und dekorativ gehalten. Deutlich macht fich

faft bei allen befferen Gläfern diefer oberfränkifchen

Gruppe das Beftreben geltend, durch längere Beifchriften,

Punktmüfterchen, Rofetten aus Emailtupfen und goldene

Sterne wie auf den Kreußener Krügen, kalligraphifche

Schnörkel die Wandung des Glafes möglichft bunt zu

beleben und zu füllen. Und in der Tat wirken auch die

forgfamer mit Figuren oder Wappen bemalten oberfränki-

fchen Gläfer äußerft dekorativ.

Ganz bemerkenswert ift noch die Wiederkehr des

Flachbogenmotivs felbft auf der Schürze der Frau. Diefer

Fall fteht nicht vereinzelt da, fondern ift auf Familien-

oder Brautpaargläfern noch öfter anzutreffen, fo z. B.

auf dem Willkomm eines Müllers vom Jahre 1692 im

Germanifchen Mufeum (Äbb. 5), der auch mit der eben

befprochenen üblichen Randornamentik bemalt ift, ferner

auf einem konifchen Becher vom Jahre 1740, ebenfalls im

Germanifchen Mufeum (Abb. 6) — wegen der weißen

Ranke vergleiche man Abb. 38 — und auf dem Döbrich-

fchen Familienglafe im Berliner Kunftgewerbemufeum

(Abb. 26), das weiter unten noch befprochen werden wird. Auf dem Glafe vom Jahre

1740 ift mit dem Flachbogenmotiv nicht allein die Schürze der Frau verziert, fondern

es findet [ich noch auf der Gegenfeile als ornamentales Mufter auf einem Kreisrund,

das die Abzeichen eines Böttchers, dem das Glas ein ft gehörte, einfchließt.

Damit ift unwiderleglich bewiefen, daß diefes Motiv

nicht etwa ein zufällig einmal aufgegriffenes Ornament

ift, fondern fich bei den oberfränkifchen Glashütten-

malern großer und dauernder Beliebtheit erfreute.

Genau denfelben Stil wie das Wildtmaifterglas (Abb. 4)

zeigt das Glas der Familie Krehl vom Jahre 1700 auf

der Fefte Koburg (Abb. 7). Charakteriftifch ift wieder-

um: Flachbogenmotiv mit Zackenbordüre, konventionelle

Figurenanordnung, Füllung der Fläche, Streben nach

bunter dekorativer Wirkung, Ausbauchung des zylindri-

fchen Gefäßkörpers mit breitem Fußrand.

Auf den unteren Rand befchränkt fich dann das Flach-

bogenmufter auf einem Deckelglas vom Jahre 1657 im

Germanifchen Mufeum (Abb. 8), das zu den prächtigften

Erzeugniffen der deutfchen Emailgläfer gehört. Es ift

in tiefen, fatten Farben, die in ihrer Gefamtftimmung

einen außerordentlichen koloriftifchen Reiz befißen und

von denen befonders ein herrlich leuchtendes Blau be-

fticht, auf der einen Seite mit dem Kreßfchen Schloß Äbb lg H mit dem

„Retjelstorff“ bemalt, auf der Gegenfeite mit dem Wap- reußifdien Wappen von 1643

pen des Nürnberger Patriziers Jobft Chriftoff Kreß. Daß im Germanifchen Mufeum

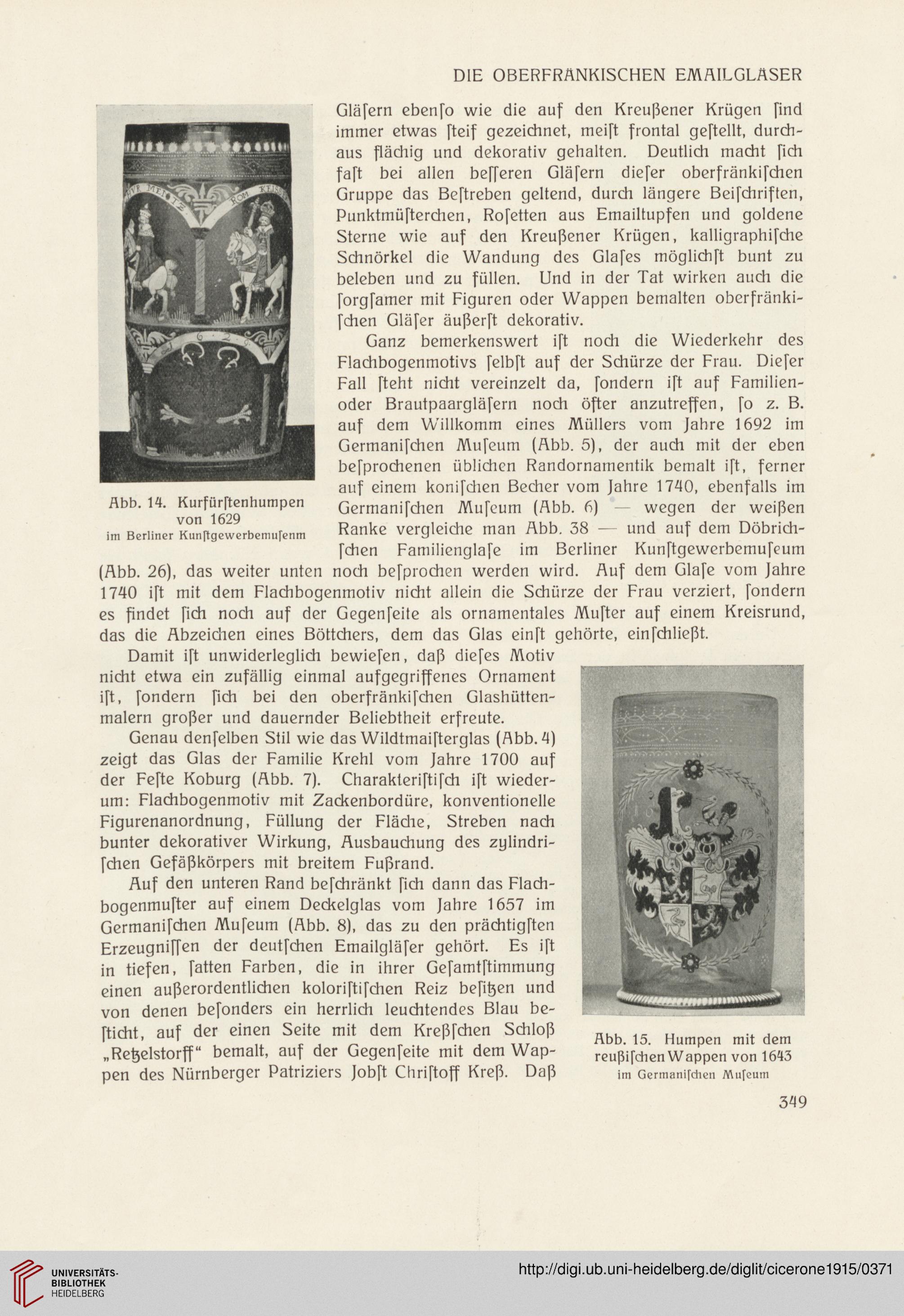

Abb. 14. Kurfürftenhumpen

von 1629

im Berliner Kunftgewerbemufenm

349

Gläfern ebenfo wie die auf den Kreußener Krügen find

immer etwas fteif gezeichnet, meift frontal geftellt, durch-

aus flächig und dekorativ gehalten. Deutlich macht fich

faft bei allen befferen Gläfern diefer oberfränkifchen

Gruppe das Beftreben geltend, durch längere Beifchriften,

Punktmüfterchen, Rofetten aus Emailtupfen und goldene

Sterne wie auf den Kreußener Krügen, kalligraphifche

Schnörkel die Wandung des Glafes möglichft bunt zu

beleben und zu füllen. Und in der Tat wirken auch die

forgfamer mit Figuren oder Wappen bemalten oberfränki-

fchen Gläfer äußerft dekorativ.

Ganz bemerkenswert ift noch die Wiederkehr des

Flachbogenmotivs felbft auf der Schürze der Frau. Diefer

Fall fteht nicht vereinzelt da, fondern ift auf Familien-

oder Brautpaargläfern noch öfter anzutreffen, fo z. B.

auf dem Willkomm eines Müllers vom Jahre 1692 im

Germanifchen Mufeum (Äbb. 5), der auch mit der eben

befprochenen üblichen Randornamentik bemalt ift, ferner

auf einem konifchen Becher vom Jahre 1740, ebenfalls im

Germanifchen Mufeum (Abb. 6) — wegen der weißen

Ranke vergleiche man Abb. 38 — und auf dem Döbrich-

fchen Familienglafe im Berliner Kunftgewerbemufeum

(Abb. 26), das weiter unten noch befprochen werden wird. Auf dem Glafe vom Jahre

1740 ift mit dem Flachbogenmotiv nicht allein die Schürze der Frau verziert, fondern

es findet [ich noch auf der Gegenfeile als ornamentales Mufter auf einem Kreisrund,

das die Abzeichen eines Böttchers, dem das Glas ein ft gehörte, einfchließt.

Damit ift unwiderleglich bewiefen, daß diefes Motiv

nicht etwa ein zufällig einmal aufgegriffenes Ornament

ift, fondern fich bei den oberfränkifchen Glashütten-

malern großer und dauernder Beliebtheit erfreute.

Genau denfelben Stil wie das Wildtmaifterglas (Abb. 4)

zeigt das Glas der Familie Krehl vom Jahre 1700 auf

der Fefte Koburg (Abb. 7). Charakteriftifch ift wieder-

um: Flachbogenmotiv mit Zackenbordüre, konventionelle

Figurenanordnung, Füllung der Fläche, Streben nach

bunter dekorativer Wirkung, Ausbauchung des zylindri-

fchen Gefäßkörpers mit breitem Fußrand.

Auf den unteren Rand befchränkt fich dann das Flach-

bogenmufter auf einem Deckelglas vom Jahre 1657 im

Germanifchen Mufeum (Abb. 8), das zu den prächtigften

Erzeugniffen der deutfchen Emailgläfer gehört. Es ift

in tiefen, fatten Farben, die in ihrer Gefamtftimmung

einen außerordentlichen koloriftifchen Reiz befißen und

von denen befonders ein herrlich leuchtendes Blau be-

fticht, auf der einen Seite mit dem Kreßfchen Schloß Äbb lg H mit dem

„Retjelstorff“ bemalt, auf der Gegenfeite mit dem Wap- reußifdien Wappen von 1643

pen des Nürnberger Patriziers Jobft Chriftoff Kreß. Daß im Germanifchen Mufeum

Abb. 14. Kurfürftenhumpen

von 1629

im Berliner Kunftgewerbemufenm

349