Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0377

DOI Heft:

Heft 19/20

DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0377

DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER

der Sammlung Emden, Tafel 10, Nr. 977). Auf diefem Glafe,

de|Jen Entftehung in den Bifchofsgrüner Glashütten wir

ebenfalls wohl mit Sicherheit annehmen dürfen, find jedoch

die Figuren durchaus in dem allgemein üblichen frontalen

und ftark flächigen Stil gegeben. Nicht zu überfehen ift

auch das untere Ornament des Schreyerglafes vom Jahre

1659. Verfchiedenfarbige Linien laufen um das Gefäß; die

mittlere ift jedoch einigemal durch eine Punktreihe unter-

brochen. Ein Zackenornament fchließt unten ab. Diefe

Dekorationsweife hängt wieder aufs engfte mit der Kreuße-

ner Krugmalerei zufammen (fiehe die Abbildungen auf Tafel 2

und 6 bei Albrecht, die Töpferkunft in Kreußen).

Vom Schreyerglas nicht zu trennen und pcher ein Er-

zeugnis einer Bifchofsgrüner Glashütte ift ein Humpen der

Familie Weigel vom Jahre 1667 auf der Fefte Koburg

(Abb. 22). Die Ähnlichkeit der Malerei auf beiden Gläfern

ift fo groß, daß ich beide Gläfer nicht nur derfelben Bifchofs-

grüner Hütte, fondern einem und demfelben Maler zufchrei-

ben möchte. Man vergleiche nur einmal das ftark ausge-

prägte Kinn der Frau mit dem kleinen Mund auf Abb. 21a

und 22 und die männlichen Kopftypen auf beiden Gläfern!

Hierher gehört ferner noch ein Kavalierhumpen vom Jahre 1656 im Berliner Kunft-

gewerbemufeum (Abb. 23) von äußerft ßotter und fauberer Malerei, der das Motiv

der durch Punkte unterbrochenen Zonenlinie am Rande aufweift (vergleiche ferner das

über das Glas Abb. 27 Gefagte).

Das nämliche Randmotiv — goldenes Zonenband mit Punktmüfterchen zwifchen

Zackenornamenten — wie das Schreyerglas zeigt uns ein Deckelhumpen vom Jahre

1657 im Germanifchen Mufeum (Abb. 24), der wiederum bemalt ift mit dem Wap-

pen eines Mitgliedes der Familie Kreß und dem Kreßfdien Burgftall „Neuhoff“ bei

Nürnberg. Die Malerei auf

diefem Glafe zeigt ebenfo

wie die der Gläfer der Ab-

bildungen 8 und 9, die alle

zufammen zu einem Safee

gehörten und von demfel-

ben Maler ftammen, eine

außerordentliche Frifche und

urwüchfige Naivität. Der

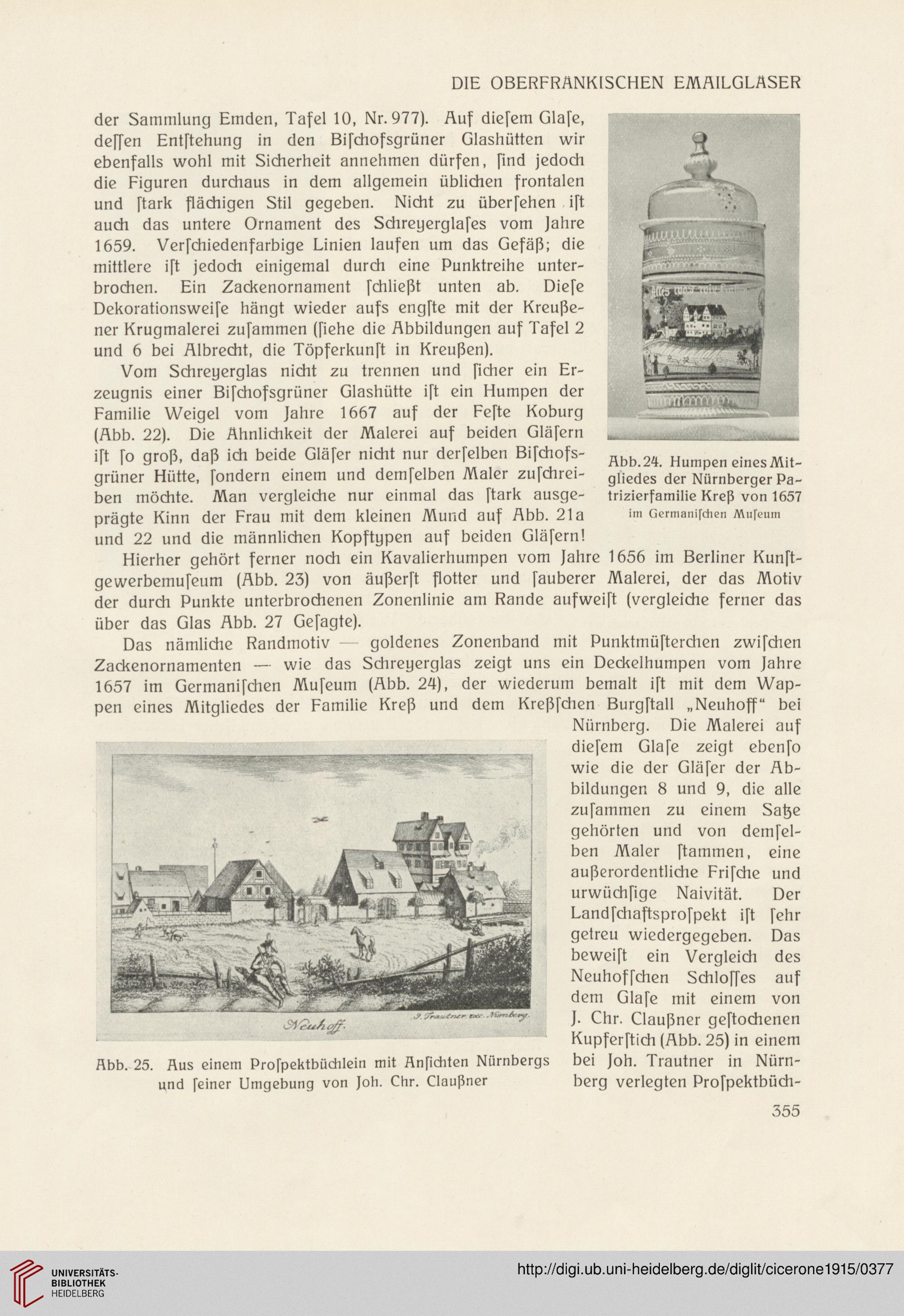

Landfchaftsprofpekt ift fehr

getreu wiedergegeben. Das

beweift ein Vergleich des

Neuhoffchen Schloffes auf

dem Glafe mit einem von

J. Chr. Claußner geftochenen

Kupferftich (Abb. 25) in einem

bei Joh. Trautner in Nürn-

berg verlegten Profpektbüch-

Äbb. 25. Äus einem Profpektbüdilein mit Änfichten Nürnbergs

und feiner Umgebung von Joh. Chr. Claußner

3.

Äbb.24. Humpen eines Mit-

gliedes der Nürnberger Pa-

trizierfamilie Kreß von 1657

im Germanifchen Mufeum

355

der Sammlung Emden, Tafel 10, Nr. 977). Auf diefem Glafe,

de|Jen Entftehung in den Bifchofsgrüner Glashütten wir

ebenfalls wohl mit Sicherheit annehmen dürfen, find jedoch

die Figuren durchaus in dem allgemein üblichen frontalen

und ftark flächigen Stil gegeben. Nicht zu überfehen ift

auch das untere Ornament des Schreyerglafes vom Jahre

1659. Verfchiedenfarbige Linien laufen um das Gefäß; die

mittlere ift jedoch einigemal durch eine Punktreihe unter-

brochen. Ein Zackenornament fchließt unten ab. Diefe

Dekorationsweife hängt wieder aufs engfte mit der Kreuße-

ner Krugmalerei zufammen (fiehe die Abbildungen auf Tafel 2

und 6 bei Albrecht, die Töpferkunft in Kreußen).

Vom Schreyerglas nicht zu trennen und pcher ein Er-

zeugnis einer Bifchofsgrüner Glashütte ift ein Humpen der

Familie Weigel vom Jahre 1667 auf der Fefte Koburg

(Abb. 22). Die Ähnlichkeit der Malerei auf beiden Gläfern

ift fo groß, daß ich beide Gläfer nicht nur derfelben Bifchofs-

grüner Hütte, fondern einem und demfelben Maler zufchrei-

ben möchte. Man vergleiche nur einmal das ftark ausge-

prägte Kinn der Frau mit dem kleinen Mund auf Abb. 21a

und 22 und die männlichen Kopftypen auf beiden Gläfern!

Hierher gehört ferner noch ein Kavalierhumpen vom Jahre 1656 im Berliner Kunft-

gewerbemufeum (Abb. 23) von äußerft ßotter und fauberer Malerei, der das Motiv

der durch Punkte unterbrochenen Zonenlinie am Rande aufweift (vergleiche ferner das

über das Glas Abb. 27 Gefagte).

Das nämliche Randmotiv — goldenes Zonenband mit Punktmüfterchen zwifchen

Zackenornamenten — wie das Schreyerglas zeigt uns ein Deckelhumpen vom Jahre

1657 im Germanifchen Mufeum (Abb. 24), der wiederum bemalt ift mit dem Wap-

pen eines Mitgliedes der Familie Kreß und dem Kreßfdien Burgftall „Neuhoff“ bei

Nürnberg. Die Malerei auf

diefem Glafe zeigt ebenfo

wie die der Gläfer der Ab-

bildungen 8 und 9, die alle

zufammen zu einem Safee

gehörten und von demfel-

ben Maler ftammen, eine

außerordentliche Frifche und

urwüchfige Naivität. Der

Landfchaftsprofpekt ift fehr

getreu wiedergegeben. Das

beweift ein Vergleich des

Neuhoffchen Schloffes auf

dem Glafe mit einem von

J. Chr. Claußner geftochenen

Kupferftich (Abb. 25) in einem

bei Joh. Trautner in Nürn-

berg verlegten Profpektbüch-

Äbb. 25. Äus einem Profpektbüdilein mit Änfichten Nürnbergs

und feiner Umgebung von Joh. Chr. Claußner

3.

Äbb.24. Humpen eines Mit-

gliedes der Nürnberger Pa-

trizierfamilie Kreß von 1657

im Germanifchen Mufeum

355