Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0378

DOI Heft:

Heft 19/20

DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0378

DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER

lein mit 50 Anfichten Nürn-

bergs und [einer Umge-

bung.1

Das Motiv der durch

einige weiße Punkte auf-

gelöften Zonenlinie findet

[ich zuweilen auch auf

Gläfern anderer Herkunft,

befonders auf fchlefifchen,

die aber wegen ihres

Gefamtftiles ohne weite-

res aus der Gruppe der

oberfränkifchen Gläfer

ausfeheiden.

Eine dritte Gruppe

oberfränkifcher Gläfer ift

gekennzeichnet durch eine

befonders feine Rand-

ornamentik. Aus einer

Goldzone find Ranken

ausradiert, Goldbänder

mit dazwifchengefetjten

Goldwürfelchen begren-

zen oben und unten

Äbb. 27. Kavalierhumpen

von 1656

im Germanifchen Mufeum

Herzens, das nicht nur von

zwei Pfeilen durchbohrt,

fondern zum Zeichen voll-

ftändiger Erledigung noch

von einer Säge durchfägt

ift, finden wir auch auf

dem Glafe Abb. 4. Auf

der Schürze der Frau ent-

deckt man als Abfchluß

eines reicheren Mufters wie-

der das Leitmotiv der Flach-

bögen (auf der Abbildung

kommt nachweisbar in

Oberfranken vor und der

Figurenftil hängt wieder

aufs engfte mit ähnlichen

Malereien auf Kreußener

Krügen zufammen. Der

originale Deckel ift mit

einem feinen fpit^enähn-

lichen Rankenwerk bemalt,

das ebenfalls oberfränki-

fchen Hütten eigentümlich

1 Den Hinweis verdanke

idi Herrn Konfervator Dr. W.

Stengel.

Äbb. 28. Kreußener Krug

der Familie Schmidt

im Germanifchen Mufeum

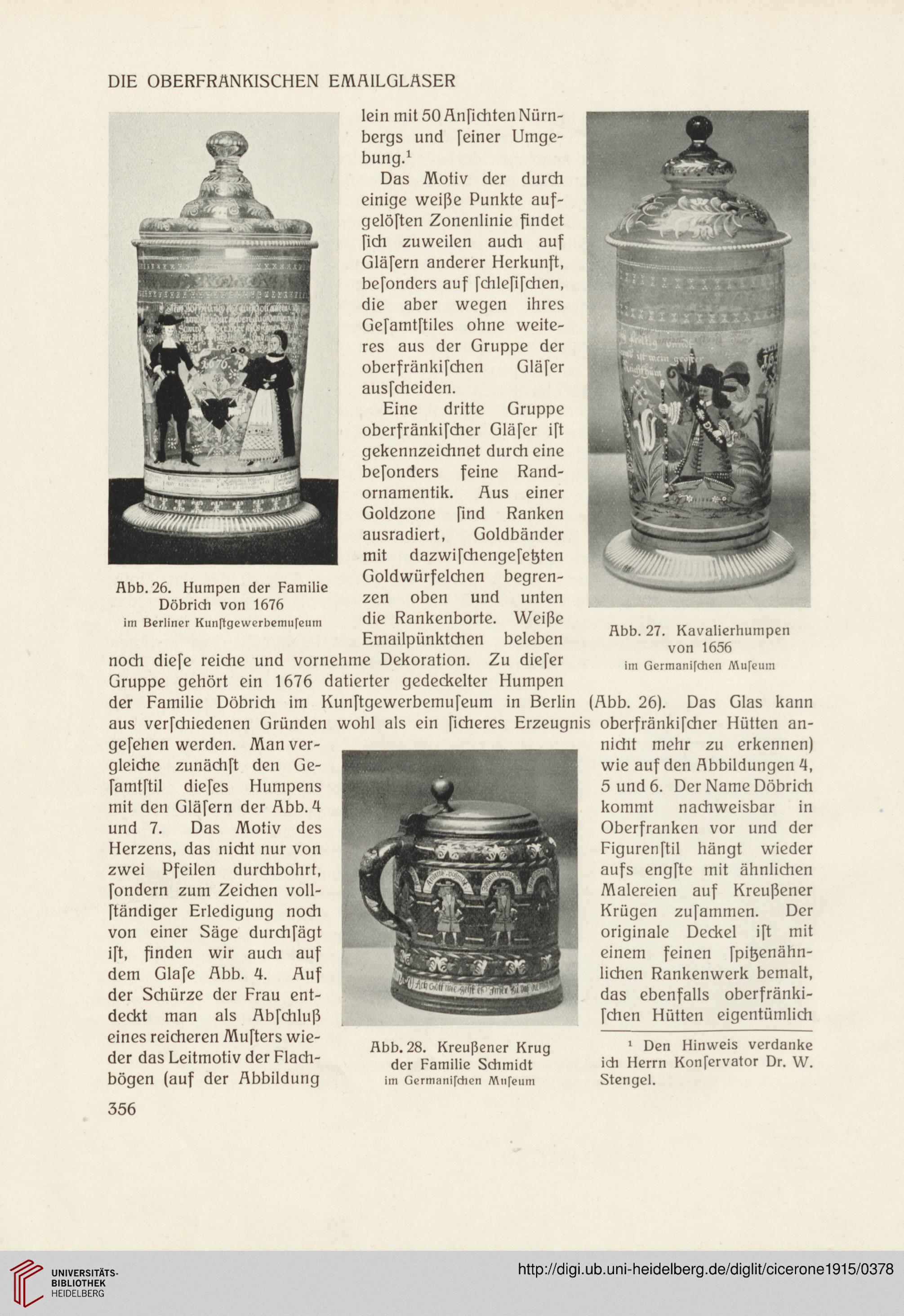

Äbb. 26. Humpen der Familie

Döbrich von 1676

im Berliner Kunftgewerbemufeum die Rankenborte. Weiße

Emailpünktchen beleben

noch diefe reiche und vornehme Dekoration. Zu diefer

Gruppe gehört ein 1676 datierter gedeckelter Humpen

der Familie Döbrich im Kunftgewerbemufeum in Berlin (Abb. 26). Das Glas kann

aus verfchiedenen Gründen wohl als ein ficheres Erzeugnis oberfränkifcher Hütten an-

gefehen werden. Man ver-

gleiche zunächft den Ge-

famtftil diefes Humpens

mit den Gläfern der Abb. 4

und 7. Das Motiv des

nicht mehr zu erkennen)

wie auf den Abbildungen 4,

5 und 6. Der Name Döbrich

356

lein mit 50 Anfichten Nürn-

bergs und [einer Umge-

bung.1

Das Motiv der durch

einige weiße Punkte auf-

gelöften Zonenlinie findet

[ich zuweilen auch auf

Gläfern anderer Herkunft,

befonders auf fchlefifchen,

die aber wegen ihres

Gefamtftiles ohne weite-

res aus der Gruppe der

oberfränkifchen Gläfer

ausfeheiden.

Eine dritte Gruppe

oberfränkifcher Gläfer ift

gekennzeichnet durch eine

befonders feine Rand-

ornamentik. Aus einer

Goldzone find Ranken

ausradiert, Goldbänder

mit dazwifchengefetjten

Goldwürfelchen begren-

zen oben und unten

Äbb. 27. Kavalierhumpen

von 1656

im Germanifchen Mufeum

Herzens, das nicht nur von

zwei Pfeilen durchbohrt,

fondern zum Zeichen voll-

ftändiger Erledigung noch

von einer Säge durchfägt

ift, finden wir auch auf

dem Glafe Abb. 4. Auf

der Schürze der Frau ent-

deckt man als Abfchluß

eines reicheren Mufters wie-

der das Leitmotiv der Flach-

bögen (auf der Abbildung

kommt nachweisbar in

Oberfranken vor und der

Figurenftil hängt wieder

aufs engfte mit ähnlichen

Malereien auf Kreußener

Krügen zufammen. Der

originale Deckel ift mit

einem feinen fpit^enähn-

lichen Rankenwerk bemalt,

das ebenfalls oberfränki-

fchen Hütten eigentümlich

1 Den Hinweis verdanke

idi Herrn Konfervator Dr. W.

Stengel.

Äbb. 28. Kreußener Krug

der Familie Schmidt

im Germanifchen Mufeum

Äbb. 26. Humpen der Familie

Döbrich von 1676

im Berliner Kunftgewerbemufeum die Rankenborte. Weiße

Emailpünktchen beleben

noch diefe reiche und vornehme Dekoration. Zu diefer

Gruppe gehört ein 1676 datierter gedeckelter Humpen

der Familie Döbrich im Kunftgewerbemufeum in Berlin (Abb. 26). Das Glas kann

aus verfchiedenen Gründen wohl als ein ficheres Erzeugnis oberfränkifcher Hütten an-

gefehen werden. Man ver-

gleiche zunächft den Ge-

famtftil diefes Humpens

mit den Gläfern der Abb. 4

und 7. Das Motiv des

nicht mehr zu erkennen)

wie auf den Abbildungen 4,

5 und 6. Der Name Döbrich

356