DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER

ift. Das beweift nämlich ein ge-

deckelter, mit dem Ochfenkopf be-

malter Humpen im Bayrifchen Na-

tionalmufeum in München, der diefes

Rankenmufter auf dem Fußrand

und auf dem Deckel trägt.

Mit der nämlichen Goldbordüre

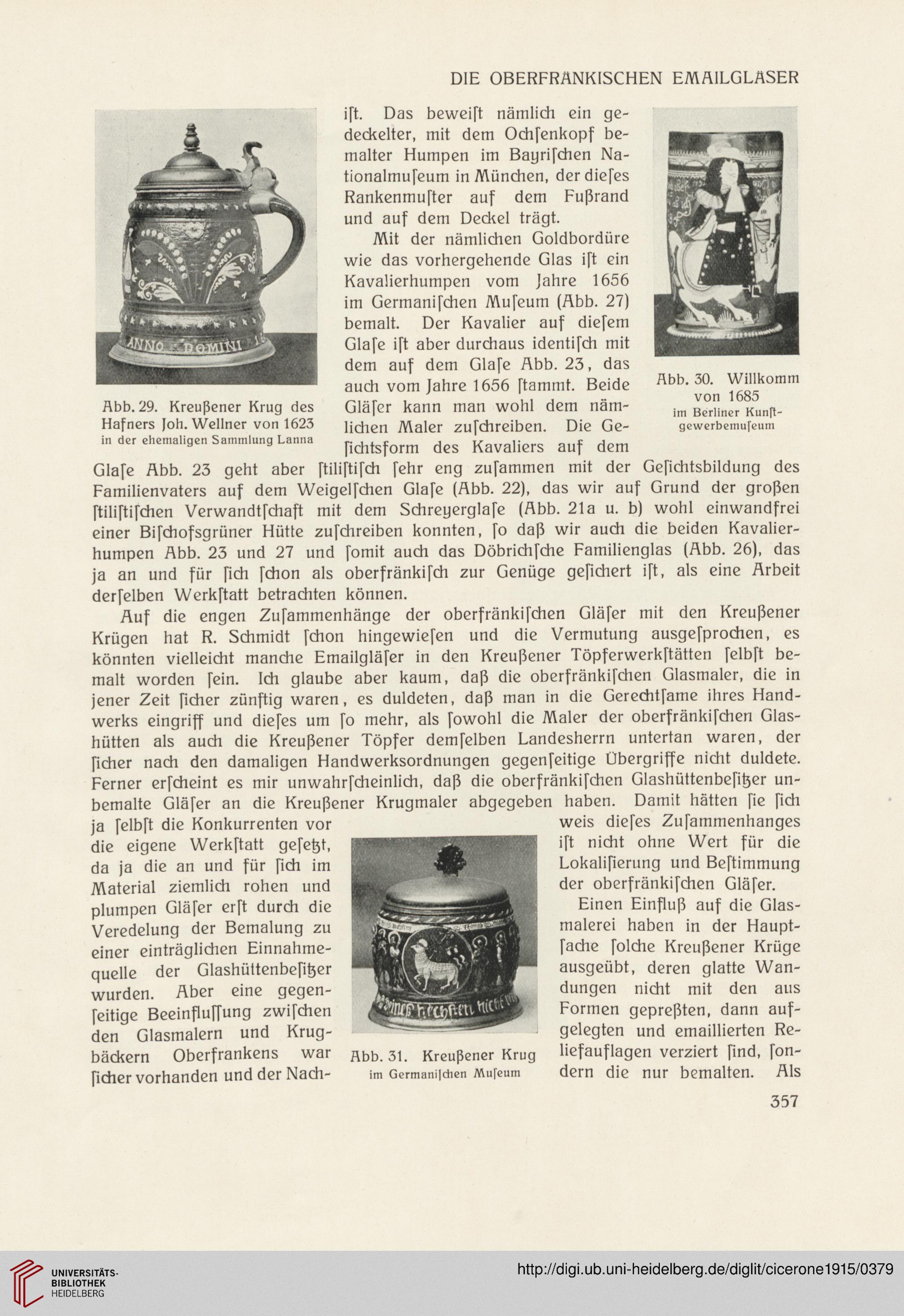

Äbb. 29. Kreußener Krug des

Hafners foh. Wellner von 1623

in der ehemaligen Sammlung Lanna

Äbb. 30. Willkomm

von 1685

im Berliner Kunft-

gewerbemufeum

wie das vorhergehende Glas ift ein

Kavalierhumpen vom Jahre 1656

im Germanifchen Mufeum (Äbb. 27)

bemalt. Der Kavalier auf diefem

Glafe ift aber durchaus identifdi mit

dem auf dem Glafe Abb. 23, das

auch vom Jahre 1656 ftammt. Beide

Gläfer kann man wohl dem näm-

lichen Maler zufchreiben. Die Ge-

fichtsform des Kavaliers auf dem

Glafe Abb. 23 geht aber ftiliftifch fehr eng zufammen mit der Gefichtsbildung des

Familienvaters auf dem Weigelfchen Glafe (Abb. 22), das wir auf Grund der großen

ftiliftifchen Verwandtfchaft mit dem Schreyerglafe (Abb. 21a u. b) wohl einwandfrei

einer Bifchofsgrüner Hütte zufchreiben konnten, fo daß wir auch die beiden Kavalier-

humpen Abb. 23 und 27 und fomit auch das Döbrichfche Familienglas (Äbb. 26), das

ja an und für fich fchon als oberfränkifch zur Genüge gefichert ift, als eine Arbeit

derfelben Werkftatt betrachten können.

Auf die engen Zufammenhänge der oberfränkifchen Gläfer mit den Kreußener

Krügen hat R. Schmidt fchon hingewiefen und die Vermutung ausgefprochen, es

könnten vielleicht manche Emailgläfer in den Kreußener Töpferwerkftätten felbft be-

malt worden fein. Ich glaube aber kaum, daß die oberfränkifchen Glasmaler, die in

jener Zeit ficher zünftig waren, es duldeten, daß man in die Gerechtfame ihres Hand-

werks eingriff und diefes um fo mehr, als fowohl die Maler der oberfränkifchen Glas-

hütten als auch die Kreußener Töpfer demfelben Landesherrn untertan waren, der

ficher nach den damaligen Handwerksordnungen gegenfeitige Übergriffe nicht duldete.

Ferner erfcheint es mir unwahrfcheinlich, daß die oberfränkifchen Glashüttenbefitjer un-

bemalte Gläfer an die Kreußener Krugmaler abgegeben haben. Damit hätten fie fich

[H—

ja felbft die Konkurrenten vor

die eigene Werkftatt gefetjt,

da ja die an und für fich im

Material ziemlich rohen und

plumpen Gläfer erft durch die

Veredelung der Bemalung zu

einer einträglichen Einnahme-

quelle der Glashüttenbefißer

wurden. Aber eine gegen-

feitige Beeinßuffung zwifchen

den Glasmalern und Krug-

bäckern Oberfrankens war Äbb. 31. Kreußener Krug

pdier vorhanden und der Nach- im Germani|chen Mufeum

weis diefes Zufammenhanges

ift nicht ohne Wert für die

Lokalifierung und Beftimmung

der oberfränkifchen Gläfer.

Einen Einfluß auf die Glas-

malerei haben in der Haupt-

fache folche Kreußener Krüge

ausgeübt, deren glatte Wan-

dungen nicht mit den aus

Formen gepreßten, dann auf-

gelegten und emaillierten Re-

liefauflagen verziert find, fon-

dern die nur bemalten. Als

357

ift. Das beweift nämlich ein ge-

deckelter, mit dem Ochfenkopf be-

malter Humpen im Bayrifchen Na-

tionalmufeum in München, der diefes

Rankenmufter auf dem Fußrand

und auf dem Deckel trägt.

Mit der nämlichen Goldbordüre

Äbb. 29. Kreußener Krug des

Hafners foh. Wellner von 1623

in der ehemaligen Sammlung Lanna

Äbb. 30. Willkomm

von 1685

im Berliner Kunft-

gewerbemufeum

wie das vorhergehende Glas ift ein

Kavalierhumpen vom Jahre 1656

im Germanifchen Mufeum (Äbb. 27)

bemalt. Der Kavalier auf diefem

Glafe ift aber durchaus identifdi mit

dem auf dem Glafe Abb. 23, das

auch vom Jahre 1656 ftammt. Beide

Gläfer kann man wohl dem näm-

lichen Maler zufchreiben. Die Ge-

fichtsform des Kavaliers auf dem

Glafe Abb. 23 geht aber ftiliftifch fehr eng zufammen mit der Gefichtsbildung des

Familienvaters auf dem Weigelfchen Glafe (Abb. 22), das wir auf Grund der großen

ftiliftifchen Verwandtfchaft mit dem Schreyerglafe (Abb. 21a u. b) wohl einwandfrei

einer Bifchofsgrüner Hütte zufchreiben konnten, fo daß wir auch die beiden Kavalier-

humpen Abb. 23 und 27 und fomit auch das Döbrichfche Familienglas (Äbb. 26), das

ja an und für fich fchon als oberfränkifch zur Genüge gefichert ift, als eine Arbeit

derfelben Werkftatt betrachten können.

Auf die engen Zufammenhänge der oberfränkifchen Gläfer mit den Kreußener

Krügen hat R. Schmidt fchon hingewiefen und die Vermutung ausgefprochen, es

könnten vielleicht manche Emailgläfer in den Kreußener Töpferwerkftätten felbft be-

malt worden fein. Ich glaube aber kaum, daß die oberfränkifchen Glasmaler, die in

jener Zeit ficher zünftig waren, es duldeten, daß man in die Gerechtfame ihres Hand-

werks eingriff und diefes um fo mehr, als fowohl die Maler der oberfränkifchen Glas-

hütten als auch die Kreußener Töpfer demfelben Landesherrn untertan waren, der

ficher nach den damaligen Handwerksordnungen gegenfeitige Übergriffe nicht duldete.

Ferner erfcheint es mir unwahrfcheinlich, daß die oberfränkifchen Glashüttenbefitjer un-

bemalte Gläfer an die Kreußener Krugmaler abgegeben haben. Damit hätten fie fich

[H—

ja felbft die Konkurrenten vor

die eigene Werkftatt gefetjt,

da ja die an und für fich im

Material ziemlich rohen und

plumpen Gläfer erft durch die

Veredelung der Bemalung zu

einer einträglichen Einnahme-

quelle der Glashüttenbefißer

wurden. Aber eine gegen-

feitige Beeinßuffung zwifchen

den Glasmalern und Krug-

bäckern Oberfrankens war Äbb. 31. Kreußener Krug

pdier vorhanden und der Nach- im Germani|chen Mufeum

weis diefes Zufammenhanges

ift nicht ohne Wert für die

Lokalifierung und Beftimmung

der oberfränkifchen Gläfer.

Einen Einfluß auf die Glas-

malerei haben in der Haupt-

fache folche Kreußener Krüge

ausgeübt, deren glatte Wan-

dungen nicht mit den aus

Formen gepreßten, dann auf-

gelegten und emaillierten Re-

liefauflagen verziert find, fon-

dern die nur bemalten. Als

357