Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0385

DOI Heft:

Heft 19/20

DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0385

DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLASER

Bd. II, Tafel 66, Nr. 837). Die Figuren

diefes Glafes [tehen unter Bogenftellungen,

die aus Blattkränzen gebildet find und

uns an einen ähnlich dekorierten Krug

erinnern, den R. Schmidt in feinem Hand-

buche auf S. 181 wegen der engen Be-

ziehung zur oberfränkifchen Glasmalerei

abgebildet hat.

In der Literatur werden nun noch

einige leider bis jefet verfchollene und

fo der Forfchung nicht mehr zugäng-

liche Gläfer genannt. Sollten die jefeigen

Bepfeer der nachher angeführten Gläfer

zufällig diefe Zeilen lefen, fo wäre der

Verfaffer für gütige Überlaffung einer

Aufnahme fehr dankbar. Es find folgende:

Ein Glas vom Jahre 1687 mit der

Signatur I. W. (wohl Wanderer), das

fich nach R. Schmidt noch 1910 im Kunft-

handel befand.

Ein Glas der ehemaligen Sammlung Thewalt, das nadi feiner Auffchrift der Ber-

necker Bürgermeifter Matthäus Eck dem Schneider Johann Sommer in Nürnberg verehrte.

Ein Glas vom Jahre 1747, das eine Gefchlechtstafel der Glasmacherfamilie Wanderer

trug und fich einft im Befifee des Sammlers Leift befand, der es auch in feiner ein-

gangs erwähnten Arbeit anführte, ohne es leider abzubilden.

Wünfchenswert wäre ferner eine Aufnahme des von R. Schmidt erwähnten Glafes

auf Schloß Hartenftein im Erzgebirge,

das mit dem Überfall eines Wunfiedler

Paftors durch einen Bären bemalt war,

und eines Glafes im Schloß Schwarz-

burg mit der Bezeichnung „Johannes

Chriftophorus Blaffern, mille settecento

deci“.

Auf den Stil der anderen deutfchen

Emailgläfer, denen R. Schmidt in feinem

Handbuch vortreffliche Kapitel gewidmet

hat, kann ich hier nicht weiter ein-

gehen. Doch möchte ich wenigftens

nur zwei Gläfer (Abb. 43) noch ab-

bilden, um zu zeigen, wie fich in den

verfchiedenen Gegenden Sonderftile ent-

wickelten. So zeigt z. B. das Glas des

N. Welhamer vom Jahre 1608 im Bay-

rifchen Gewerbemufeum in Nürnberg,

das fraglos böhmifcher Herkunft ift, einen

ganz anderen Figurenftil wie unfere

oberfränkifchen Emailgläfer, wie ihnen

^ mm' t

V, - ^

‘■■'■•«r

w

Äbb. 42. Rundfeheibe

im Befitje des Herrn Konfervators Dr. W. Stengel in Nürnberg

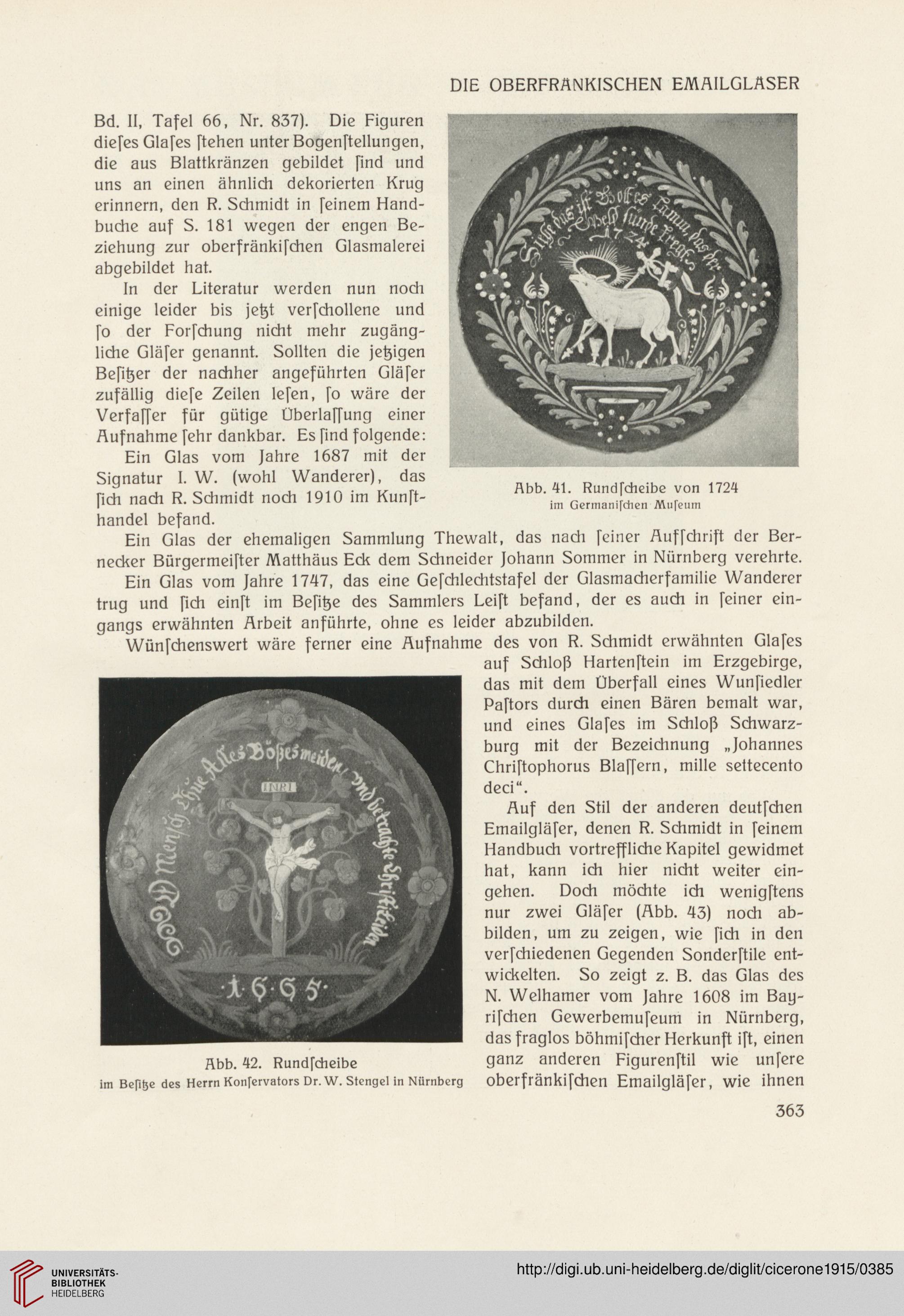

Abb. 41. Rundfcheibe von 1724

im Germanifchen Mufeum

363

Bd. II, Tafel 66, Nr. 837). Die Figuren

diefes Glafes [tehen unter Bogenftellungen,

die aus Blattkränzen gebildet find und

uns an einen ähnlich dekorierten Krug

erinnern, den R. Schmidt in feinem Hand-

buche auf S. 181 wegen der engen Be-

ziehung zur oberfränkifchen Glasmalerei

abgebildet hat.

In der Literatur werden nun noch

einige leider bis jefet verfchollene und

fo der Forfchung nicht mehr zugäng-

liche Gläfer genannt. Sollten die jefeigen

Bepfeer der nachher angeführten Gläfer

zufällig diefe Zeilen lefen, fo wäre der

Verfaffer für gütige Überlaffung einer

Aufnahme fehr dankbar. Es find folgende:

Ein Glas vom Jahre 1687 mit der

Signatur I. W. (wohl Wanderer), das

fich nach R. Schmidt noch 1910 im Kunft-

handel befand.

Ein Glas der ehemaligen Sammlung Thewalt, das nadi feiner Auffchrift der Ber-

necker Bürgermeifter Matthäus Eck dem Schneider Johann Sommer in Nürnberg verehrte.

Ein Glas vom Jahre 1747, das eine Gefchlechtstafel der Glasmacherfamilie Wanderer

trug und fich einft im Befifee des Sammlers Leift befand, der es auch in feiner ein-

gangs erwähnten Arbeit anführte, ohne es leider abzubilden.

Wünfchenswert wäre ferner eine Aufnahme des von R. Schmidt erwähnten Glafes

auf Schloß Hartenftein im Erzgebirge,

das mit dem Überfall eines Wunfiedler

Paftors durch einen Bären bemalt war,

und eines Glafes im Schloß Schwarz-

burg mit der Bezeichnung „Johannes

Chriftophorus Blaffern, mille settecento

deci“.

Auf den Stil der anderen deutfchen

Emailgläfer, denen R. Schmidt in feinem

Handbuch vortreffliche Kapitel gewidmet

hat, kann ich hier nicht weiter ein-

gehen. Doch möchte ich wenigftens

nur zwei Gläfer (Abb. 43) noch ab-

bilden, um zu zeigen, wie fich in den

verfchiedenen Gegenden Sonderftile ent-

wickelten. So zeigt z. B. das Glas des

N. Welhamer vom Jahre 1608 im Bay-

rifchen Gewerbemufeum in Nürnberg,

das fraglos böhmifcher Herkunft ift, einen

ganz anderen Figurenftil wie unfere

oberfränkifchen Emailgläfer, wie ihnen

^ mm' t

V, - ^

‘■■'■•«r

w

Äbb. 42. Rundfeheibe

im Befitje des Herrn Konfervators Dr. W. Stengel in Nürnberg

Abb. 41. Rundfcheibe von 1724

im Germanifchen Mufeum

363