Bürkliiis Lmwurf zu Wandgemälden im ^lreppenhanse de^ Breslauer Museums.

von Professor Or. Mar Semrau. ck b '

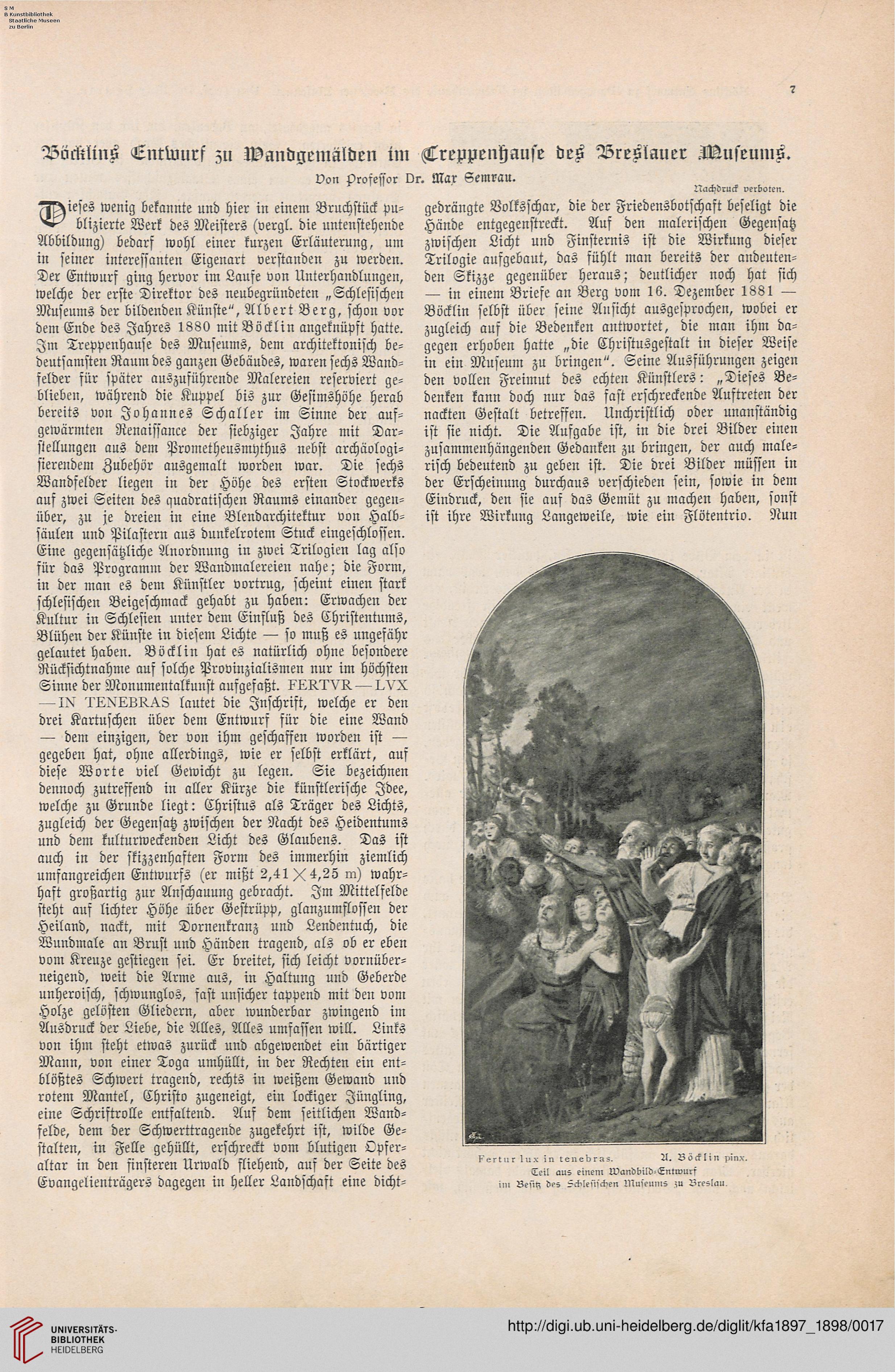

^^ieses wenig bekannte und hier in einem Bruchstück pu-

blizierte Werk des Meisters (vergl. die untenstehende

Abbildung) bedarf Wohl einer kurzen Erläuterung, um

in seiner interessanten Eigenart verstanden zu werden.

Der Entwurf ging hervor im Lause von Unterhandlungen,

welche der erste Direktor des neubegründetcn „Schlesischen

Museums der bildenden Künste", Albert Berg, schon vor

dem Ende des Jahres 1880 mit Böcklin angeknüpft hatte.

Im Treppenhause des Museums, dem architektonisch be-

deutsamsten Raum des ganzen Gebäudes, waren sechs Wand-

felder für später auszuführende Malereien reserviert ge-

blieben, während die Kuppel bis zur Gesimshöhe herab

bereits von Johannes Schalter im Sinne der auf-

gewärmten Renaissance der siebziger Jahre mit Dar-

stellungen aus dem Prometheusmythus nebst archäologi-

sierendem Zubehör ausgemalt worden war. Die sechs

Wandfelder liegen in der Höhe des ersten Stockwerks

auf zwei Seiten des quadratischen Raums einander gegen-

über, zu je dreien in eine Blendarchitektur von Halb-

säulen und Pilastern aus dunkelrotem Stuck eingeschlossen.

Eine gegensätzliche Anordnung in zwei Trilogien lag also

für das Programm der Wandmalereien nahe; die Form,

in der man es dem Künstler vortrug, scheint einen stark

schlesischen Beigeschmack gehabt zu haben: Erwachen der

Kultur in Schlesien unter dem Einfluß des Christentums,

Blühen der Künste in diesem Lichte — so muß es ungefähr

gelautet haben. Böcklin hat es natürlich ohne besondere

Rücksichtnahme auf solche Provinzialismen nur im höchsten

Sinne der Monumentalkunst aufgefaßt. HU'I'VK—UVX

-IX 'l'UXLVKXL lautet die Inschrift, welche er den

drei Kartuschen über dem Entwurf für die eine Wand

— dem einzigen, der von ihm geschaffen worden ist —

gegeben hat, ohne allerdings, wie er selbst erklärt, auf

diese Worte viel Gewicht zu legen. Sie bezeichnen

dennoch zutreffend in aller Kürze die künstlerische Idee,

welche zu Grunde liegt: Christus als Träger des Lichts,

zugleich der Gegensatz zwischen der Nacht des Heidentums

und dem kulturweckenden Licht des Glaubens. Das ist

auch in der skizzenhaften Form des immerhin ziemlich

umfangreichen Entwurfs (er mißt 2,41X4,25 m) wahr-

haft großartig zur Anschauung gebracht. Im Mittelfelde

steht auf lichter Höhe über Gestrüpp, glanzumflossen der

Heiland, nackt, mit Dornenkranz und Lendentuch, die

Wundmale an Brust und Händen tragend, als ob er eben

vom Kreuze gestiegen sei. Er breitet, sich leicht vornüber-

neigend, weit die Arme aus, in Haltung und Geberde

unheroisch, schwunglos, fast unsicher tappend mit den voni

Holze gelösten Gliedern, aber wunderbar zwingend im

Ausdruck der Liebe, die Alles, Alles umfassen will. Links

von ihm steht etwas zurück und abgewendet ein bärtiger

Mann, von einer Toga umhüllt, in der Rechten ein ent-

blößtes Schwert tragend, rechts in weißem Gewand und

rotem Mantel, Christo zugeneigt, ein lockiger Jüngling,

eine Schriftrolle entfaltend. Auf dem seitlichen Wand-

felde, dem der Schwerttragende zugekehrt ist, wilde Ge-

stalten, in Felle gehüllt, erschreckt vom blutigen Opfer-

altar in den finsteren Urwald fliehend, auf der Seite des

Evangelienträgers dagegen in Heller Landschaft eine dicht-

gedrängte Volksschar, die der Friedensbotschaft beseligt die

Hände entgegenstreckt. Auf den malerischen Gegensatz

zwischen Licht und Finsternis ist die Wirkung dieser

Trilogie aufgebaut, das fühlt man bereits der andeuten-

den Skizze gegenüber heraus; deutlicher noch hat sich

— in einem Briefe an Berg vom 16. Dezember 1881 —

Böcklin selbst über seine Ansicht ausgesprochen, wobei er

zugleich auf die Bedenken antwortet, die man ihm da-

gegen erhoben hatte „die Christusgestalt in dieser Weise

in ein Museum zu bringen". Seine Ausführungen zeigen

den vollen Freimut des echten Künstlers: „Dieses Be-

denken kann doch nur das fast erschreckende Auftreten der

nackten Gestalt betreffen. Unchristlich oder unanständig

ist sie nicht. Die Aufgabe ist, in die drei Bilder einen

zusammenhängenden Gedanken zu bringen, der auch male-

risch bedeutend zu geben ist. Die drei Bilder müssen in

der Erscheinung durchaus verschieden sein, sowie in dem

Eindruck, den sie auf das Gemüt zu machen haben, sonst

ist ihre Wirkung Langeweile, wie ein Flötentrio. Nun

von Professor Or. Mar Semrau. ck b '

^^ieses wenig bekannte und hier in einem Bruchstück pu-

blizierte Werk des Meisters (vergl. die untenstehende

Abbildung) bedarf Wohl einer kurzen Erläuterung, um

in seiner interessanten Eigenart verstanden zu werden.

Der Entwurf ging hervor im Lause von Unterhandlungen,

welche der erste Direktor des neubegründetcn „Schlesischen

Museums der bildenden Künste", Albert Berg, schon vor

dem Ende des Jahres 1880 mit Böcklin angeknüpft hatte.

Im Treppenhause des Museums, dem architektonisch be-

deutsamsten Raum des ganzen Gebäudes, waren sechs Wand-

felder für später auszuführende Malereien reserviert ge-

blieben, während die Kuppel bis zur Gesimshöhe herab

bereits von Johannes Schalter im Sinne der auf-

gewärmten Renaissance der siebziger Jahre mit Dar-

stellungen aus dem Prometheusmythus nebst archäologi-

sierendem Zubehör ausgemalt worden war. Die sechs

Wandfelder liegen in der Höhe des ersten Stockwerks

auf zwei Seiten des quadratischen Raums einander gegen-

über, zu je dreien in eine Blendarchitektur von Halb-

säulen und Pilastern aus dunkelrotem Stuck eingeschlossen.

Eine gegensätzliche Anordnung in zwei Trilogien lag also

für das Programm der Wandmalereien nahe; die Form,

in der man es dem Künstler vortrug, scheint einen stark

schlesischen Beigeschmack gehabt zu haben: Erwachen der

Kultur in Schlesien unter dem Einfluß des Christentums,

Blühen der Künste in diesem Lichte — so muß es ungefähr

gelautet haben. Böcklin hat es natürlich ohne besondere

Rücksichtnahme auf solche Provinzialismen nur im höchsten

Sinne der Monumentalkunst aufgefaßt. HU'I'VK—UVX

-IX 'l'UXLVKXL lautet die Inschrift, welche er den

drei Kartuschen über dem Entwurf für die eine Wand

— dem einzigen, der von ihm geschaffen worden ist —

gegeben hat, ohne allerdings, wie er selbst erklärt, auf

diese Worte viel Gewicht zu legen. Sie bezeichnen

dennoch zutreffend in aller Kürze die künstlerische Idee,

welche zu Grunde liegt: Christus als Träger des Lichts,

zugleich der Gegensatz zwischen der Nacht des Heidentums

und dem kulturweckenden Licht des Glaubens. Das ist

auch in der skizzenhaften Form des immerhin ziemlich

umfangreichen Entwurfs (er mißt 2,41X4,25 m) wahr-

haft großartig zur Anschauung gebracht. Im Mittelfelde

steht auf lichter Höhe über Gestrüpp, glanzumflossen der

Heiland, nackt, mit Dornenkranz und Lendentuch, die

Wundmale an Brust und Händen tragend, als ob er eben

vom Kreuze gestiegen sei. Er breitet, sich leicht vornüber-

neigend, weit die Arme aus, in Haltung und Geberde

unheroisch, schwunglos, fast unsicher tappend mit den voni

Holze gelösten Gliedern, aber wunderbar zwingend im

Ausdruck der Liebe, die Alles, Alles umfassen will. Links

von ihm steht etwas zurück und abgewendet ein bärtiger

Mann, von einer Toga umhüllt, in der Rechten ein ent-

blößtes Schwert tragend, rechts in weißem Gewand und

rotem Mantel, Christo zugeneigt, ein lockiger Jüngling,

eine Schriftrolle entfaltend. Auf dem seitlichen Wand-

felde, dem der Schwerttragende zugekehrt ist, wilde Ge-

stalten, in Felle gehüllt, erschreckt vom blutigen Opfer-

altar in den finsteren Urwald fliehend, auf der Seite des

Evangelienträgers dagegen in Heller Landschaft eine dicht-

gedrängte Volksschar, die der Friedensbotschaft beseligt die

Hände entgegenstreckt. Auf den malerischen Gegensatz

zwischen Licht und Finsternis ist die Wirkung dieser

Trilogie aufgebaut, das fühlt man bereits der andeuten-

den Skizze gegenüber heraus; deutlicher noch hat sich

— in einem Briefe an Berg vom 16. Dezember 1881 —

Böcklin selbst über seine Ansicht ausgesprochen, wobei er

zugleich auf die Bedenken antwortet, die man ihm da-

gegen erhoben hatte „die Christusgestalt in dieser Weise

in ein Museum zu bringen". Seine Ausführungen zeigen

den vollen Freimut des echten Künstlers: „Dieses Be-

denken kann doch nur das fast erschreckende Auftreten der

nackten Gestalt betreffen. Unchristlich oder unanständig

ist sie nicht. Die Aufgabe ist, in die drei Bilder einen

zusammenhängenden Gedanken zu bringen, der auch male-

risch bedeutend zu geben ist. Die drei Bilder müssen in

der Erscheinung durchaus verschieden sein, sowie in dem

Eindruck, den sie auf das Gemüt zu machen haben, sonst

ist ihre Wirkung Langeweile, wie ein Flötentrio. Nun