232

Goethe in der Dresdner Galerie. Don Karl Moermann-

sammeln, gegen Ende seines römischen Aufenthalts ge-

radezu davon abrät und, wie Volbehr angezogen, hinzu-

fügt: „Besonders fühle ich hier in Rom, wie interessanter

doch die Reinheit der Form und ihre Bestimmtheit vor

jener markigen Roheit und schwebenden Geistigkeit ist

und bleibt."

Mit solchen Anschauungen betrat Goethe im Juli

1790 die Dresdener Galerie zum zweiten- und zum

drittenmale; denn zweimal, auf der Hinreise nach Schlesien

und auf der Rückreise von dort, hielt er sich damals in

Dresden auf. „Daß Goethe sich wieder an der Galerie

ergötzte und erquickte", sagt Woldemar Frhr. von Bieder-

mann in seiner hübschen Schrift „Goethe und Dresden",

„versteht sich von selbst; und zuerst lernte er damals das

Antikenkabinett und die Mengs'schen Gipsabgüsse kennen".

Diese Abgüsse, die 1782 erworben waren, wurden aller-

dings erst 1794 öffentlich aufgestellt und zugänglich ge-

macht. Daß Goethe sie 1790 unter der Hand gesehen,

ist möglich genug, wenngleich es sich nicht beweisen läßt.

Jedenfalls wird er jetzt den Weg zum Großen Garten

nicht gescheut haben, um die Antiken zu sehen; und jeden-

falls wird es ihn in der Galerie jetzt nicht mehr bei den

Niederländern festgehalten haben. Von ihm selbst hören

wir nichts über seine damaligen Dresdner Eindrücke.

Wohl aber finden sich in Körners, des Vaters, Briefen

Spuren der künstlerischen Gesinnung, mit der Goethe

damals die Galerie betrat. Wir erfahren nämlich, daß

Goethe damals in Dresden Gesichtspunkte über Stil und

Klassicität in der Kunst aufgestellt, die Körner als frucht-

bar anerkannte, wenn er sie auch nicht teilte.

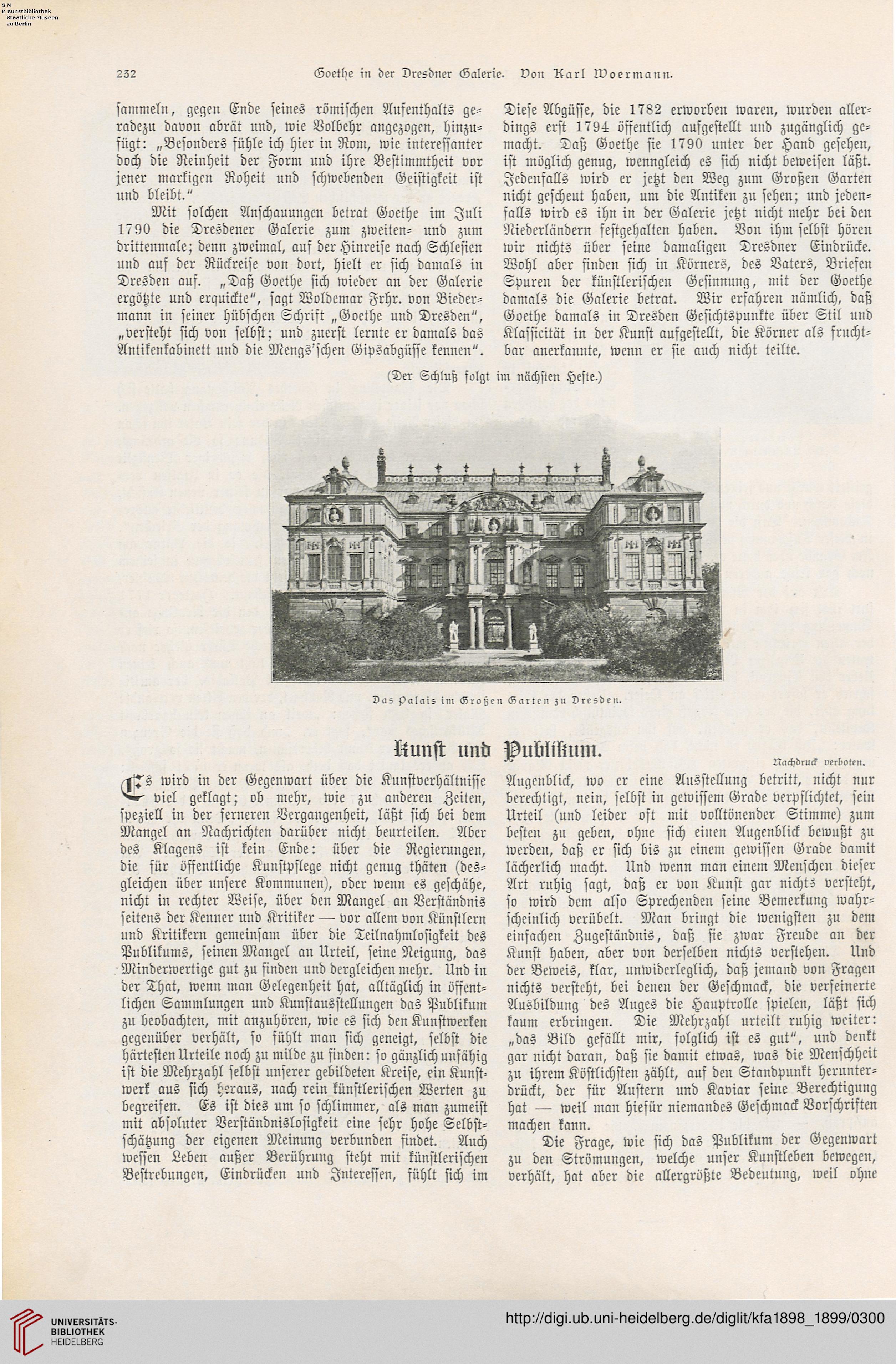

(Der Schluß folgt im nächsten Hefte.)

Dunst und Publikum.

/Tl^s wird in der Gegenwart über die Kunstverhältnisse

viel geklagt; ob mehr, wie zu anderen Zeiten,

speziell in der ferneren Vergangenheit, läßt sich bei dem

Mangel an Nachrichten darüber nicht beurteilen. Aber

des Klagens ist kein Ende: über die Regierungen,

die für öffentliche Kunstpflege nicht genug thäten (des-

gleichen über unsere Kommunen), oder wenn es geschähe,

nicht in rechter Weise, über den Mangel an Verständnis

seitens der Kenner und Kritiker — vor allem von Künstlern

und Kritikern gemeinsam über die Teilnahmlosigkeit des

Publikums, seinen Mangel an Urteil, seine Neigung, das

Minderwertige gut zu finden und dergleichen mehr. Und in

der That, wenn man Gelegenheit hat, alltäglich in öffent-

lichen Sammlungen und Kunstausstellungen das Publikum

zu beobachten, mit anzuhören, wie es sich den Kunstwerken

gegenüber verhält, so fühlt man sich geneigt, selbst die

härtesten Urteile noch zu milde zu finden: so gänzlich unfähig

ist die Mehrzahl selbst unserer gebildeten Kreise, ein Kunst-

werk aus sich heraus, nach rein künstlerischen Werten zu

begreifen. Es ist dies um so schlimmer, als man zumeist

mit absoluter Verständnislosigkeit eine sehr hohe Selbst-

schätzung der eigenen Meinung verbunden findet. Auch

wessen Leben außer Berührung steht mit künstlerischen

Bestrebungen, Eindrücken und Interessen, fühlt sich im

Augenblick, wo er eine Ausstellung betritt, nicht nur

berechtigt, nein, selbst in gewissem Grade verpflichtet, sein

Urteil (und leider oft mit volltönender Stimme) zum

besten zu geben, ohne sich einen Augenblick bewußt zu

werden, daß er sich bis zu einem gewissen Grade damit

lächerlich macht. Und wenn man einem Menschen dieser

Art ruhig sagt, daß er von Kunst gar nichts versteht,

so wird dem also Sprechenden seine Bemerkung wahr-

scheinlich verübelt. Man bringt die wenigsten zu dem

einfachen Zugeständnis, daß sie zwar Freude an der

Kunst haben, aber von derselben nichts verstehen. Und

der Beweis, klar, unwiderleglich, daß jemand von Fragen

nichts versteht, bei denen der Geschmack, die verfeinerte

Ausbildung des Auges die Hauptrolle spielen, läßt sich

kaum erbringen. Die Mehrzahl urteilt ruhig weiter:

„das Bild gefällt mir, folglich ist es gut", und denkt

gar nicht daran, daß sie damit etwas, was die Menschheit

zu ihrem Köstlichsten zählt, auf den Standpunkt herunter-

drückt, der für Austern und Kaviar seine Berechtigung

hat — weil man hiesür niemandes Geschmack Vorschriften

machen kann.

Die Frage, wie sich das Publikum der Gegenwart

zu den Strömungen, welche unser Kunstleben bewegen,

verhält, hat aber die allergrößte Bedeutung, weil ohne

Goethe in der Dresdner Galerie. Don Karl Moermann-

sammeln, gegen Ende seines römischen Aufenthalts ge-

radezu davon abrät und, wie Volbehr angezogen, hinzu-

fügt: „Besonders fühle ich hier in Rom, wie interessanter

doch die Reinheit der Form und ihre Bestimmtheit vor

jener markigen Roheit und schwebenden Geistigkeit ist

und bleibt."

Mit solchen Anschauungen betrat Goethe im Juli

1790 die Dresdener Galerie zum zweiten- und zum

drittenmale; denn zweimal, auf der Hinreise nach Schlesien

und auf der Rückreise von dort, hielt er sich damals in

Dresden auf. „Daß Goethe sich wieder an der Galerie

ergötzte und erquickte", sagt Woldemar Frhr. von Bieder-

mann in seiner hübschen Schrift „Goethe und Dresden",

„versteht sich von selbst; und zuerst lernte er damals das

Antikenkabinett und die Mengs'schen Gipsabgüsse kennen".

Diese Abgüsse, die 1782 erworben waren, wurden aller-

dings erst 1794 öffentlich aufgestellt und zugänglich ge-

macht. Daß Goethe sie 1790 unter der Hand gesehen,

ist möglich genug, wenngleich es sich nicht beweisen läßt.

Jedenfalls wird er jetzt den Weg zum Großen Garten

nicht gescheut haben, um die Antiken zu sehen; und jeden-

falls wird es ihn in der Galerie jetzt nicht mehr bei den

Niederländern festgehalten haben. Von ihm selbst hören

wir nichts über seine damaligen Dresdner Eindrücke.

Wohl aber finden sich in Körners, des Vaters, Briefen

Spuren der künstlerischen Gesinnung, mit der Goethe

damals die Galerie betrat. Wir erfahren nämlich, daß

Goethe damals in Dresden Gesichtspunkte über Stil und

Klassicität in der Kunst aufgestellt, die Körner als frucht-

bar anerkannte, wenn er sie auch nicht teilte.

(Der Schluß folgt im nächsten Hefte.)

Dunst und Publikum.

/Tl^s wird in der Gegenwart über die Kunstverhältnisse

viel geklagt; ob mehr, wie zu anderen Zeiten,

speziell in der ferneren Vergangenheit, läßt sich bei dem

Mangel an Nachrichten darüber nicht beurteilen. Aber

des Klagens ist kein Ende: über die Regierungen,

die für öffentliche Kunstpflege nicht genug thäten (des-

gleichen über unsere Kommunen), oder wenn es geschähe,

nicht in rechter Weise, über den Mangel an Verständnis

seitens der Kenner und Kritiker — vor allem von Künstlern

und Kritikern gemeinsam über die Teilnahmlosigkeit des

Publikums, seinen Mangel an Urteil, seine Neigung, das

Minderwertige gut zu finden und dergleichen mehr. Und in

der That, wenn man Gelegenheit hat, alltäglich in öffent-

lichen Sammlungen und Kunstausstellungen das Publikum

zu beobachten, mit anzuhören, wie es sich den Kunstwerken

gegenüber verhält, so fühlt man sich geneigt, selbst die

härtesten Urteile noch zu milde zu finden: so gänzlich unfähig

ist die Mehrzahl selbst unserer gebildeten Kreise, ein Kunst-

werk aus sich heraus, nach rein künstlerischen Werten zu

begreifen. Es ist dies um so schlimmer, als man zumeist

mit absoluter Verständnislosigkeit eine sehr hohe Selbst-

schätzung der eigenen Meinung verbunden findet. Auch

wessen Leben außer Berührung steht mit künstlerischen

Bestrebungen, Eindrücken und Interessen, fühlt sich im

Augenblick, wo er eine Ausstellung betritt, nicht nur

berechtigt, nein, selbst in gewissem Grade verpflichtet, sein

Urteil (und leider oft mit volltönender Stimme) zum

besten zu geben, ohne sich einen Augenblick bewußt zu

werden, daß er sich bis zu einem gewissen Grade damit

lächerlich macht. Und wenn man einem Menschen dieser

Art ruhig sagt, daß er von Kunst gar nichts versteht,

so wird dem also Sprechenden seine Bemerkung wahr-

scheinlich verübelt. Man bringt die wenigsten zu dem

einfachen Zugeständnis, daß sie zwar Freude an der

Kunst haben, aber von derselben nichts verstehen. Und

der Beweis, klar, unwiderleglich, daß jemand von Fragen

nichts versteht, bei denen der Geschmack, die verfeinerte

Ausbildung des Auges die Hauptrolle spielen, läßt sich

kaum erbringen. Die Mehrzahl urteilt ruhig weiter:

„das Bild gefällt mir, folglich ist es gut", und denkt

gar nicht daran, daß sie damit etwas, was die Menschheit

zu ihrem Köstlichsten zählt, auf den Standpunkt herunter-

drückt, der für Austern und Kaviar seine Berechtigung

hat — weil man hiesür niemandes Geschmack Vorschriften

machen kann.

Die Frage, wie sich das Publikum der Gegenwart

zu den Strömungen, welche unser Kunstleben bewegen,

verhält, hat aber die allergrößte Bedeutung, weil ohne