L82

Personal- und Atelier-Nachrichten.

vl. München. Am 27. April ist vr. M artin Schubart ge-

storben, der bekannt war als der Besitzer der bedeutendsten deutschen

Privatgalerie. Er war

1840 geboren und hat

nach kurzer aber höchst

ersprießlicher philolo-

gischer Thätigkeit in

Rußland und Deutsch-

land sich ganz seiner

Lieblingsneigung, dem

Studium der Kunst-

geschichte gewidmet.

Von dieser gelehrten

Thätigkeit hat der Lieb-

lingsschüler des großen

Kunstkenners und

Sammlers, Liphart,

die Welt nicht durch

Bücher, sondern durch

Thaten unterrichtet.

Die Früchte seiner Ar-

beit sind seine Samm-

lungen, unter denen

die berühmte Gemälde-

galerie den Namen

ihres Besitzers im Jn-

und Auslande bekannt

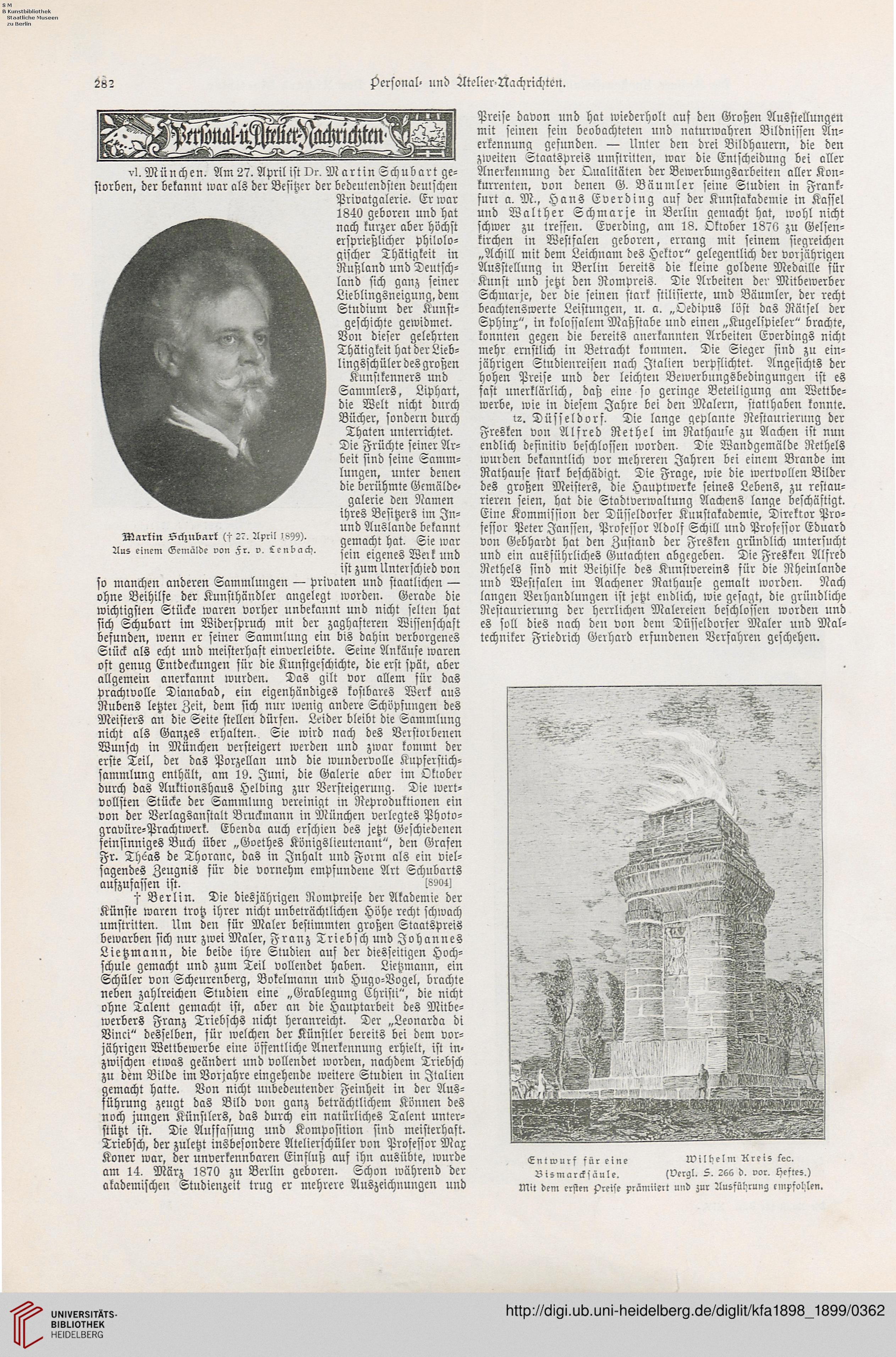

Martin Schub-rk <f -7. AprU -SW. gemacht hat. Sie war

Aus einem Gemälde ->°n Zr. Lenbach. sein eigenes Welk und

ist zum Unterschied von

so manchen anderen Sammlungen — privaten und staatlichen —

ohne Beihilfe der Kunsthändler angelegt worden. Gerade die

wichtigsten Stücke waren vorher unbekannt und nicht selten hat

sich Schubart im Widerspruch mit der zaghafteren Wissenschaft

befunden, wenn er seiner Sammlung ein bis dahin verborgenes

Stück als echt und meisterhaft einverleibte. Seine Ankäufe waren

oft genug Entdeckungen für die Kunstgeschichte, die erst spät, aber

allgemein anerkannt wurden. Das gilt vor allem für das

prachtvolle Dianabad, ein eigenhändiges kostbares Werk aus

Rubens letzter Zeit, dem sich nur wenig andere Schöpfungen des

Meisters an die Seite stellen dürfen. Leider bleibt die Sammlung

nicht als Ganzes erhalten. Sie wird nach des Verstorbenen

Wunsch in München versteigert werden und zwar kommt der

erste Teil, der das Porzellan und die wundervolle Kupferstich-

sammlung enthält, am 19. Juni, die Galerie aber im Oktober

durch das Auktionshaus Helbing zur Versteigerung. Die wert-

vollsten Stücke der Sammlung vereinigt in Reproduktionen ein

von der Verlagsanstalt Bruckmann in München verlegtes Photo-

gravüre-Prachtwerk. Ebenda auch erschien des jetzt Geschiedenen

feinsinniges Buch über „Goethes Königslieutenant", den Grafen

Fr. Theas de Thoranc, das in Inhalt und Form als ein viel-

sagendes Zeugnis für die vornehm empfundene Art Schubarts

auszufassen ist. l^Zo«!

f Berlin. Die diesjährigen Rompreise der Akademie der

Künste waren trotz ihrer nicht unbeträchtlichen Höhe recht schwach

umstritten. Um den für Maler bestimmten großen Staatspreis

bewarben sich nur zwei Maler, Franz Triebsch und Johannes

Lietzmann, die beide ihre Studien auf der diesseitigen Hoch-

schule gemacht und zum Teil vollendet haben. Lietzmann, ein

Schüler von Scheurenberg, Bokelmann und Hugo-Vogel, brachte

neben zahlreichen Studien eine „Grablegung Christi", die nicht

ohne Talent gemacht ist, aber an die Hauptarbeit des Mitbe-

werbers Franz Triebschs nicht heranreicht. Der „Leonarda di

Vinci" desselben, für welchen der Künstler bereits bei dem vor-

jährigen Wettbewerbe eine öffentliche Anerkennung erhielt, ist in-

zwischen etwas geändert und vollendet worden, nachdem Triebsch

zu dem Bilde im Vorjahre eingehende weitere Studien in Italien

gemacht hatte. Von nicht unbedeutender Feinheit in der Aus-

führung zeugt das Bild von ganz beträchtlichem Können des

noch jungen Künstlers, das durch ein natürliches Talent unter-

stützt ist. Die Auffassung und Komposition sind meisterhaft.

Triebsch, der zuletzt insbesondere Atelierschüler von Professor Max

Koner war, der unverkennbaren Einfluß auf ihn ausübte, wurde

am 14. März 1870 zu Berlin geboren. Schon während der

akademischen Studienzeit trug er mehrere Auszeichnungen und

Preise davon und hat wiederholt aus den Großen Ausstellungen

mit seinen fein beobachteten und naturwahren Bildnissen An-

erkennung gefunden. — Unter den drei Bildhauern, die den

zweiten Staatspreis umstritten, war die Entscheidung bei aller

Anerkennung der Qualitäten der Bewerbungsarbeiten aller Kon-

kurrenten, von denen G. Bäumler seine Studien in Frank-

furt a. M., Hans Everding auf der Kunstakademie in Kassel

und Walther Schmarje in Berlin gemacht hat, wohl nicht

schwer zu treffen. Everding, am 18. Oktober 1876 zu Gelsen-

kirchen in Westfalen geboren, errang mit seinem siegreichen

„Achill mit dem Leichnam des Hektar" gelegentlich der vorjährigen

Ausstellung in Berlin bereits die kleine goldene Medaille für

Kunst und jetzt den Rompreis. Die Arbeiten der Mitbewerber

Schmarje, der die seinen stark stilisierte, und Bäumler, der recht

beachtenswerte Leistungen, u. a. „Oedipus löst das Rätsel der

Sphinx", in kolossalem Maßstabe und einen „Kugelspieler" brachte,

konnten gegen die bereits anerkannten Arbeiten Everdings nicht

mehr ernstlich in Betracht kommen. Die Sieger sind zu ein-

jährigen Studienreisen nach Italien verpflichtet. Angesichts der

hohen Preise und der leichten Bewerbungsbedingungen ist es

fast unerklärlich, daß eine so geringe Beteiligung am Wettbe-

werbe, wie in diesem Jahre bei den Malern, statthaben konnte.

tr. Düsseldorf. Die lange geplante Restaurierung der

Fresken von Alfred Rethel im Rathau-e zu Aachen ist nun

endlich definitiv beschlossen worden. Die Wandgemälde Rethels

wurden bekanntlich vor mehreren Jahren bei einem Brande im

Rathause stark beschädigt. Die Frage, wie die wertvollen Bilder

des großen Meisters, die Hauptwerke seines Lebens, zu restau-

rieren seien, hat die Stadtverwaltung Aachens lange beschäftigt.

Eine Kommission der Düsseldorfer Kunstakademie, Direktor Pro-

fessor Peter Janssen, Professor Adolf Schill und Professor Eduard

von Gebhardt hat den Zustand der Fresken gründlich untersucht

und ein ausführliches Gutachten abgegeben. Die Fresken Alfred

Rethels sind mit Beihilfe des Knnstvereins für die Rheinlande

und Westfalen im Aachener Rathause gemalt worden. Nach

langen Verhandlungen ist jetzt endlich, wie gesagt, die gründliche

Restaurierung der herrlichen Malereien beschlossen worden und

es soll dies nach den von dem Düsseldorfer Maler und Mal-

techniker Friedrich Gerhard erfundenen Verfahren geschehen.

Entwurf für eine UlithetmAreis lec.

Bismarcksäule. >vergl. S. 2SS d. vor. Heftes.)

Mit dem ersten Preise prämiiert und zur Ausführung empfohlen.

Personal- und Atelier-Nachrichten.

vl. München. Am 27. April ist vr. M artin Schubart ge-

storben, der bekannt war als der Besitzer der bedeutendsten deutschen

Privatgalerie. Er war

1840 geboren und hat

nach kurzer aber höchst

ersprießlicher philolo-

gischer Thätigkeit in

Rußland und Deutsch-

land sich ganz seiner

Lieblingsneigung, dem

Studium der Kunst-

geschichte gewidmet.

Von dieser gelehrten

Thätigkeit hat der Lieb-

lingsschüler des großen

Kunstkenners und

Sammlers, Liphart,

die Welt nicht durch

Bücher, sondern durch

Thaten unterrichtet.

Die Früchte seiner Ar-

beit sind seine Samm-

lungen, unter denen

die berühmte Gemälde-

galerie den Namen

ihres Besitzers im Jn-

und Auslande bekannt

Martin Schub-rk <f -7. AprU -SW. gemacht hat. Sie war

Aus einem Gemälde ->°n Zr. Lenbach. sein eigenes Welk und

ist zum Unterschied von

so manchen anderen Sammlungen — privaten und staatlichen —

ohne Beihilfe der Kunsthändler angelegt worden. Gerade die

wichtigsten Stücke waren vorher unbekannt und nicht selten hat

sich Schubart im Widerspruch mit der zaghafteren Wissenschaft

befunden, wenn er seiner Sammlung ein bis dahin verborgenes

Stück als echt und meisterhaft einverleibte. Seine Ankäufe waren

oft genug Entdeckungen für die Kunstgeschichte, die erst spät, aber

allgemein anerkannt wurden. Das gilt vor allem für das

prachtvolle Dianabad, ein eigenhändiges kostbares Werk aus

Rubens letzter Zeit, dem sich nur wenig andere Schöpfungen des

Meisters an die Seite stellen dürfen. Leider bleibt die Sammlung

nicht als Ganzes erhalten. Sie wird nach des Verstorbenen

Wunsch in München versteigert werden und zwar kommt der

erste Teil, der das Porzellan und die wundervolle Kupferstich-

sammlung enthält, am 19. Juni, die Galerie aber im Oktober

durch das Auktionshaus Helbing zur Versteigerung. Die wert-

vollsten Stücke der Sammlung vereinigt in Reproduktionen ein

von der Verlagsanstalt Bruckmann in München verlegtes Photo-

gravüre-Prachtwerk. Ebenda auch erschien des jetzt Geschiedenen

feinsinniges Buch über „Goethes Königslieutenant", den Grafen

Fr. Theas de Thoranc, das in Inhalt und Form als ein viel-

sagendes Zeugnis für die vornehm empfundene Art Schubarts

auszufassen ist. l^Zo«!

f Berlin. Die diesjährigen Rompreise der Akademie der

Künste waren trotz ihrer nicht unbeträchtlichen Höhe recht schwach

umstritten. Um den für Maler bestimmten großen Staatspreis

bewarben sich nur zwei Maler, Franz Triebsch und Johannes

Lietzmann, die beide ihre Studien auf der diesseitigen Hoch-

schule gemacht und zum Teil vollendet haben. Lietzmann, ein

Schüler von Scheurenberg, Bokelmann und Hugo-Vogel, brachte

neben zahlreichen Studien eine „Grablegung Christi", die nicht

ohne Talent gemacht ist, aber an die Hauptarbeit des Mitbe-

werbers Franz Triebschs nicht heranreicht. Der „Leonarda di

Vinci" desselben, für welchen der Künstler bereits bei dem vor-

jährigen Wettbewerbe eine öffentliche Anerkennung erhielt, ist in-

zwischen etwas geändert und vollendet worden, nachdem Triebsch

zu dem Bilde im Vorjahre eingehende weitere Studien in Italien

gemacht hatte. Von nicht unbedeutender Feinheit in der Aus-

führung zeugt das Bild von ganz beträchtlichem Können des

noch jungen Künstlers, das durch ein natürliches Talent unter-

stützt ist. Die Auffassung und Komposition sind meisterhaft.

Triebsch, der zuletzt insbesondere Atelierschüler von Professor Max

Koner war, der unverkennbaren Einfluß auf ihn ausübte, wurde

am 14. März 1870 zu Berlin geboren. Schon während der

akademischen Studienzeit trug er mehrere Auszeichnungen und

Preise davon und hat wiederholt aus den Großen Ausstellungen

mit seinen fein beobachteten und naturwahren Bildnissen An-

erkennung gefunden. — Unter den drei Bildhauern, die den

zweiten Staatspreis umstritten, war die Entscheidung bei aller

Anerkennung der Qualitäten der Bewerbungsarbeiten aller Kon-

kurrenten, von denen G. Bäumler seine Studien in Frank-

furt a. M., Hans Everding auf der Kunstakademie in Kassel

und Walther Schmarje in Berlin gemacht hat, wohl nicht

schwer zu treffen. Everding, am 18. Oktober 1876 zu Gelsen-

kirchen in Westfalen geboren, errang mit seinem siegreichen

„Achill mit dem Leichnam des Hektar" gelegentlich der vorjährigen

Ausstellung in Berlin bereits die kleine goldene Medaille für

Kunst und jetzt den Rompreis. Die Arbeiten der Mitbewerber

Schmarje, der die seinen stark stilisierte, und Bäumler, der recht

beachtenswerte Leistungen, u. a. „Oedipus löst das Rätsel der

Sphinx", in kolossalem Maßstabe und einen „Kugelspieler" brachte,

konnten gegen die bereits anerkannten Arbeiten Everdings nicht

mehr ernstlich in Betracht kommen. Die Sieger sind zu ein-

jährigen Studienreisen nach Italien verpflichtet. Angesichts der

hohen Preise und der leichten Bewerbungsbedingungen ist es

fast unerklärlich, daß eine so geringe Beteiligung am Wettbe-

werbe, wie in diesem Jahre bei den Malern, statthaben konnte.

tr. Düsseldorf. Die lange geplante Restaurierung der

Fresken von Alfred Rethel im Rathau-e zu Aachen ist nun

endlich definitiv beschlossen worden. Die Wandgemälde Rethels

wurden bekanntlich vor mehreren Jahren bei einem Brande im

Rathause stark beschädigt. Die Frage, wie die wertvollen Bilder

des großen Meisters, die Hauptwerke seines Lebens, zu restau-

rieren seien, hat die Stadtverwaltung Aachens lange beschäftigt.

Eine Kommission der Düsseldorfer Kunstakademie, Direktor Pro-

fessor Peter Janssen, Professor Adolf Schill und Professor Eduard

von Gebhardt hat den Zustand der Fresken gründlich untersucht

und ein ausführliches Gutachten abgegeben. Die Fresken Alfred

Rethels sind mit Beihilfe des Knnstvereins für die Rheinlande

und Westfalen im Aachener Rathause gemalt worden. Nach

langen Verhandlungen ist jetzt endlich, wie gesagt, die gründliche

Restaurierung der herrlichen Malereien beschlossen worden und

es soll dies nach den von dem Düsseldorfer Maler und Mal-

techniker Friedrich Gerhard erfundenen Verfahren geschehen.

Entwurf für eine UlithetmAreis lec.

Bismarcksäule. >vergl. S. 2SS d. vor. Heftes.)

Mit dem ersten Preise prämiiert und zur Ausführung empfohlen.