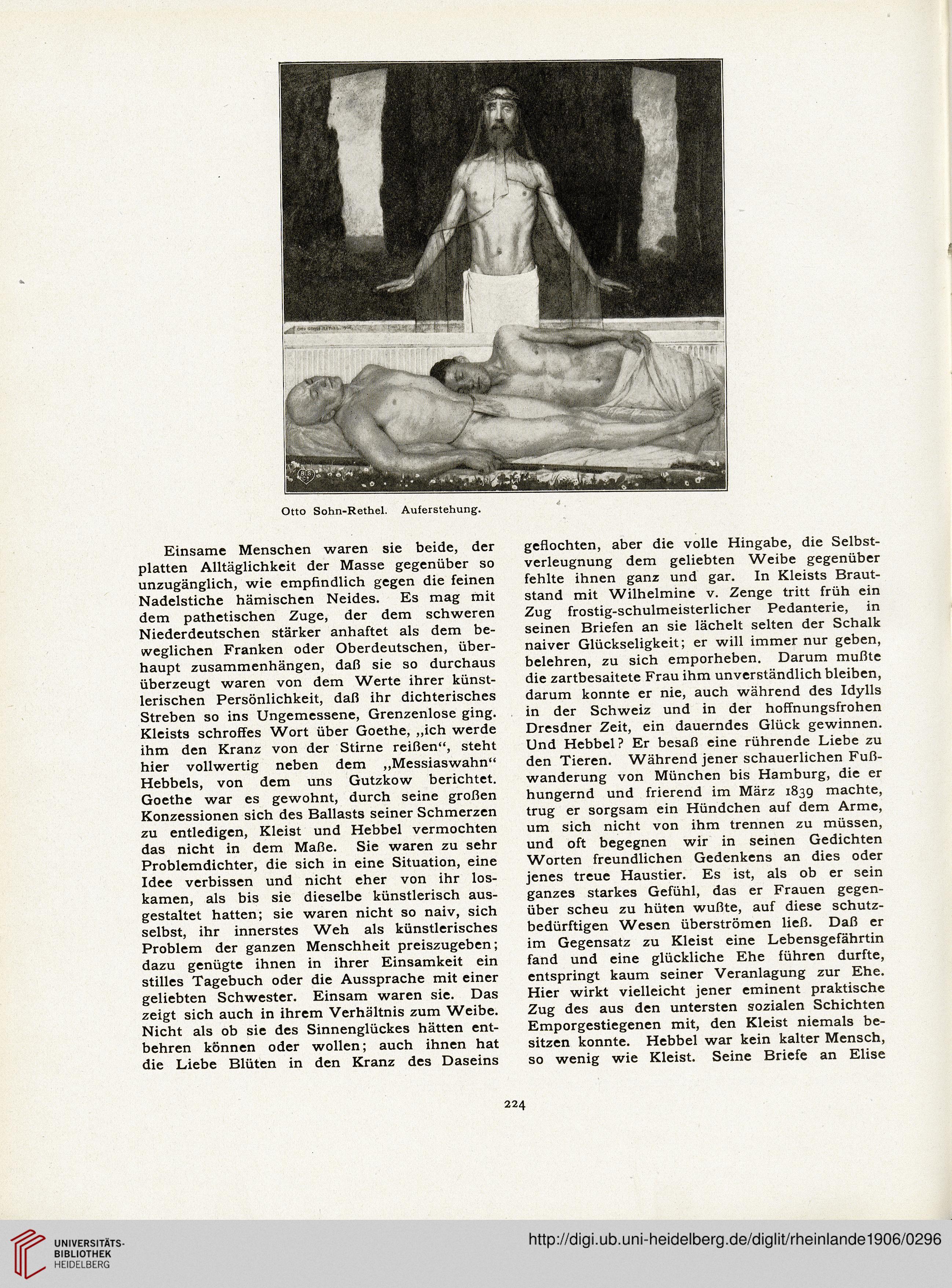

Otto Sohn-Rethel. Auferstehung.

Einsame Menschen waren sie beide, der

platten Alltäglichkeit der Masse gegenüber so

unzugänglich, wie empfindlich gegen die feinen

Nadelstiche hämischen Neides. Es mag mit

dem pathetischen Zuge, der dem schweren

Niederdeutschen stärker anhaftet als dem be-

weglichen Franken oder Oberdeutschen, über-

haupt Zusammenhängen, daß sie so durchaus

überzeugt waren von dem Werte ihrer künst-

lerischen Persönlichkeit, daß ihr dichterisches

Streben so ins Ungemessene, Grenzenlose ging.

Kleists schroffes Wort über Goethe, „ich werde

ihm den Kranz von der Stirne reißen“, steht

hier vollwertig neben dem „Messiaswahn“

Hebbels, von dem uns Gutzkow berichtet.

Goethe war es gewohnt, durch seine großen

Konzessionen sich des Ballasts seiner Schmerzen

zu entledigen, Kleist und Hebbel vermochten

das nicht in dem Maße. Sie waren zu sehr

Problemdichter, die sich in eine Situation, eine

Idee verbissen und nicht eher von ihr los-

kamen, als bis sie dieselbe künstlerisch aus-

gestaltet hatten; sie waren nicht so naiv, sich

selbst, ihr innerstes Weh als künstlerisches

Problem der ganzen Menschheit preiszugeben;

dazu genügte ihnen in ihrer Einsamkeit ein

stilles Tagebuch oder die Aussprache mit einer

geliebten Schwester. Einsam waren sie. Das

zeigt sich auch in ihrem Verhältnis zum Weibe.

Nicht als ob sie des Sinnenglückes hätten ent-

behren können oder wollen; auch ihnen hat

die Liebe Blüten in den Kranz des Daseins

geflochten, aber die volle Hingabe, die Selbst-

verleugnung dem geliebten Weibe gegenüber

fehlte ihnen ganz und gar. In Kleists Braut-

stand mit Wilhelmine v. Zenge tritt früh ein

Zug frostig-schulmeisterlicher Pedanterie, in

seinen Briefen an sie lächelt selten der Schalk

naiver Glückseligkeit; er will immer nur geben,

belehren, zu sich emporheben. Darum mußte

die zartbesaitete Frau ihm unverständlich bleiben,

darum konnte er nie, auch während des Idylls

in der Schweiz und in der hoffnungsfrohen

Dresdner Zeit, ein dauerndes Glück gewinnen.

Und Hebbel? Er besaß eine rührende Liebe zu

den Tieren. Während jener schauerlichen Fuß-

wanderung von München bis Hamburg, die er

hungernd und frierend im März 1839 machte,

trug er sorgsam ein Hündchen auf dem Arme,

um sich nicht von ihm trennen zu müssen,

und oft begegnen wir in seinen Gedichten

Worten freundlichen Gedenkens an dies oder

jenes treue Haustier. Es ist, als ob er sein

ganzes starkes Gefühl, das er Frauen gegen-

über scheu zu hüten wußte, auf diese schutz-

bedürftigen Wesen überströmen ließ. Daß er

im Gegensatz zu Kleist eine Lebensgefährtin

fand und eine glückliche Ehe führen durfte,

entspringt kaum seiner Veranlagung zur Ehe.

Hier wirkt vielleicht jener eminent praktische

Zug des aus den untersten sozialen Schichten

Emporgestiegenen mit, den Kleist niemals be-

sitzen konnte. Hebbel war kein kalter Mensch,

so wenig wie Kleist. Seine Briefe an Elise

224

Einsame Menschen waren sie beide, der

platten Alltäglichkeit der Masse gegenüber so

unzugänglich, wie empfindlich gegen die feinen

Nadelstiche hämischen Neides. Es mag mit

dem pathetischen Zuge, der dem schweren

Niederdeutschen stärker anhaftet als dem be-

weglichen Franken oder Oberdeutschen, über-

haupt Zusammenhängen, daß sie so durchaus

überzeugt waren von dem Werte ihrer künst-

lerischen Persönlichkeit, daß ihr dichterisches

Streben so ins Ungemessene, Grenzenlose ging.

Kleists schroffes Wort über Goethe, „ich werde

ihm den Kranz von der Stirne reißen“, steht

hier vollwertig neben dem „Messiaswahn“

Hebbels, von dem uns Gutzkow berichtet.

Goethe war es gewohnt, durch seine großen

Konzessionen sich des Ballasts seiner Schmerzen

zu entledigen, Kleist und Hebbel vermochten

das nicht in dem Maße. Sie waren zu sehr

Problemdichter, die sich in eine Situation, eine

Idee verbissen und nicht eher von ihr los-

kamen, als bis sie dieselbe künstlerisch aus-

gestaltet hatten; sie waren nicht so naiv, sich

selbst, ihr innerstes Weh als künstlerisches

Problem der ganzen Menschheit preiszugeben;

dazu genügte ihnen in ihrer Einsamkeit ein

stilles Tagebuch oder die Aussprache mit einer

geliebten Schwester. Einsam waren sie. Das

zeigt sich auch in ihrem Verhältnis zum Weibe.

Nicht als ob sie des Sinnenglückes hätten ent-

behren können oder wollen; auch ihnen hat

die Liebe Blüten in den Kranz des Daseins

geflochten, aber die volle Hingabe, die Selbst-

verleugnung dem geliebten Weibe gegenüber

fehlte ihnen ganz und gar. In Kleists Braut-

stand mit Wilhelmine v. Zenge tritt früh ein

Zug frostig-schulmeisterlicher Pedanterie, in

seinen Briefen an sie lächelt selten der Schalk

naiver Glückseligkeit; er will immer nur geben,

belehren, zu sich emporheben. Darum mußte

die zartbesaitete Frau ihm unverständlich bleiben,

darum konnte er nie, auch während des Idylls

in der Schweiz und in der hoffnungsfrohen

Dresdner Zeit, ein dauerndes Glück gewinnen.

Und Hebbel? Er besaß eine rührende Liebe zu

den Tieren. Während jener schauerlichen Fuß-

wanderung von München bis Hamburg, die er

hungernd und frierend im März 1839 machte,

trug er sorgsam ein Hündchen auf dem Arme,

um sich nicht von ihm trennen zu müssen,

und oft begegnen wir in seinen Gedichten

Worten freundlichen Gedenkens an dies oder

jenes treue Haustier. Es ist, als ob er sein

ganzes starkes Gefühl, das er Frauen gegen-

über scheu zu hüten wußte, auf diese schutz-

bedürftigen Wesen überströmen ließ. Daß er

im Gegensatz zu Kleist eine Lebensgefährtin

fand und eine glückliche Ehe führen durfte,

entspringt kaum seiner Veranlagung zur Ehe.

Hier wirkt vielleicht jener eminent praktische

Zug des aus den untersten sozialen Schichten

Emporgestiegenen mit, den Kleist niemals be-

sitzen konnte. Hebbel war kein kalter Mensch,

so wenig wie Kleist. Seine Briefe an Elise

224