innerhalb der keltischen Mythologie oder Ikonographie handelt und

wenn nun dieselbe Vorstellung in rômischer Zeit auch in dem zwischen jenen

beiden Gebieten gelegenen, ehedem ebenfalls von Kelten bewohnten

Südgermanien in die Erscheinung tritt, so wird man diese Vorstellung

ungezwungen auf ein Wiedererwachen vorrômisch-keltischer Anschau-

ungen zurückführen dürfen, gerade so, wie zur selben Zeit in unsern Landen

altkeltische Gottheiten auf Bildwerken und Inschriften wieder deutlicher her-

vortreten. Wir müssen also nicht auf Germanen zurückgreifen, um das

Gigantenmotiv zu erklâren, aber wir dürfen freilich auch die Germanen

insofern nicht völlig ausschliessen, als ja zweifellos die nôrdlichen Kelten

schon in vorrômischer Zeit sich mit Germanen und gerade im Gebiete der

Belgica, Siidgermaniens und Nordpannoniens früh die Kultur, die Namen und

die mythologischen Anschauungen der einen sich mit denen der andern

gemengt haben.

Strassburg i. E. R. Forrer.

Einsatzstück eines Kandelabers.

39. Auf S. io ff. dieses Jahrganges hat Karl S. Gutmann in glücklicher

Kombination aus den Beständen des Strassburger Museums die Form rômischer

Räuchergefässe wiederhergestellt. Zu den unten mit einem conusfôrmigen

Zapfen versehenen Schälchen treten die hohen schlanken Untersâtze, in welche

eben jene Coni einzugreifen bestimmt waren. Hier und da fehlt der Zapfen,

sodass vermutet werden muss, dass man kleinere Schâlchen auch ohne wei-

teres auf den engen Rand des trichterfôrmigen Untersatzes stellte; doch sind

auch doppelconische Verbindungsglieder zwischen beiden Teilen anzunehmen.

Bekanntlich setzte man in derselben Weise Lampen ohne engere Ver-

bindung auf ihre Kandelaber, brachte in anderen Fällen hohle Knôpfe in

ihnen an, um von unten den haltenden Stab hineinzustecken. Dass man in

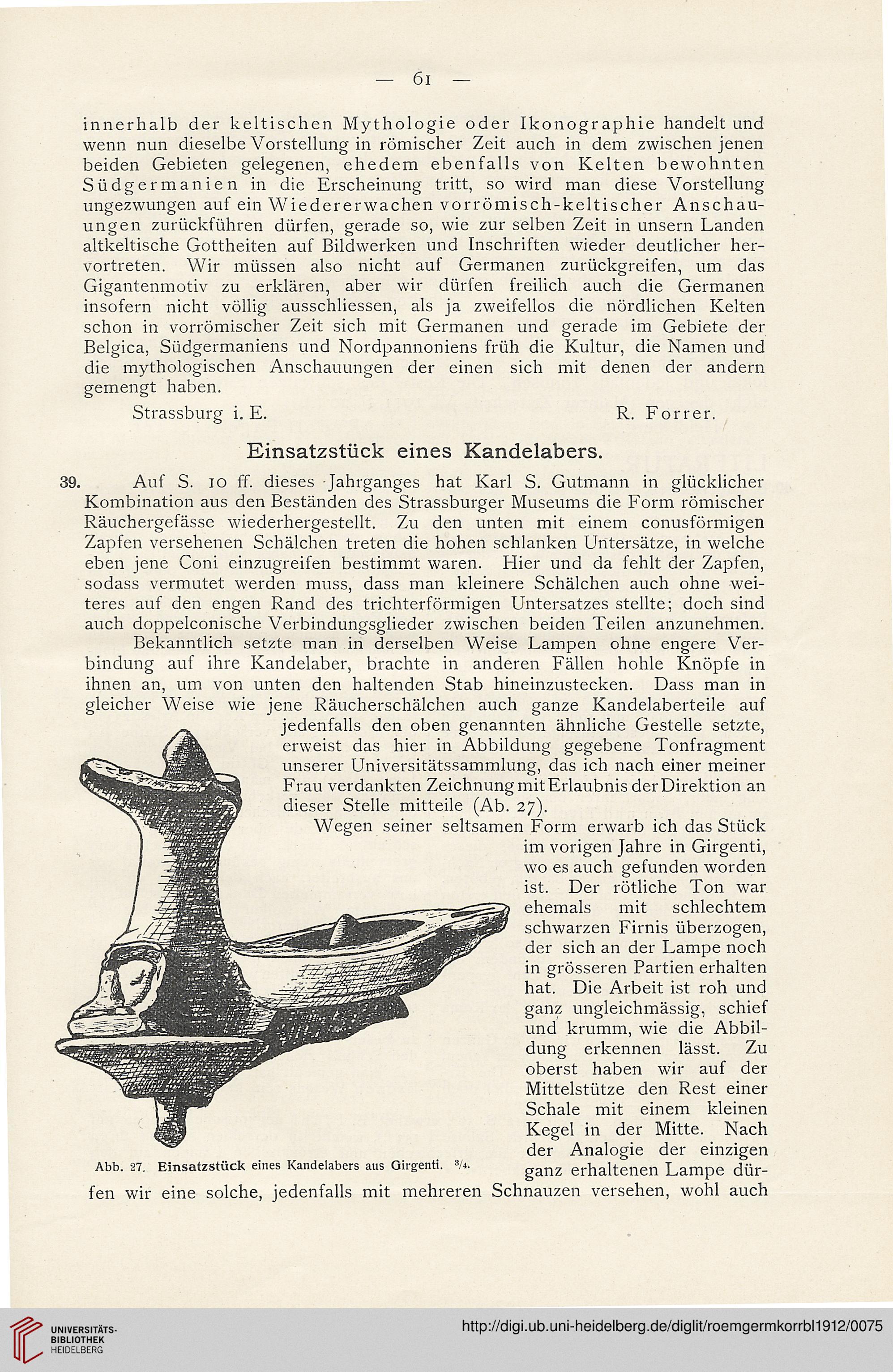

gleicher Weise wie jene Räucherschälchen auch ganze Kandelaberteile auf

jedenfalls den oben genannten âhnliche Gestelle setzte,

erweist das hier in Abbildung gegebene Tonfragment

unserer Universitâtssammlung, das ich nach einer meiner

Frau verdankten ZeichnungmitErlaubnis derDirektion an

dieser Stelle mitteile (Ab. 27).

Wegen seiner seltsamen Form erwarb ich das Stück

im vorigen Jahre in Girgenti,

wo es auch gefunden worden

ist. Der rôtliche Ton war

ehemals mit schlechtem

schwarzen Firnis überzogen,

der sich an der Lampe noch

in grôsseren Partien erhalten

hat. Die Arbeit ist roh und

ganz ungleichmâssig, schief

und krumm, wie die Abbil-

dung erkennen lâsst. Zu

oberst haben wir auf der

Mittelstütze den Rest einer

Schale mit einem kleinen

Kegel in der Mitte. Nach

der Analogie der einzigen

Abb. 27. Einsatzstück eines Kandelabers aus Oirgenti. 3/â. ganz erhaltenen Lampe dür-

fen wir eine solche, jedenfalls mit mehreren Schnauzen versehen, wohl auch

wenn nun dieselbe Vorstellung in rômischer Zeit auch in dem zwischen jenen

beiden Gebieten gelegenen, ehedem ebenfalls von Kelten bewohnten

Südgermanien in die Erscheinung tritt, so wird man diese Vorstellung

ungezwungen auf ein Wiedererwachen vorrômisch-keltischer Anschau-

ungen zurückführen dürfen, gerade so, wie zur selben Zeit in unsern Landen

altkeltische Gottheiten auf Bildwerken und Inschriften wieder deutlicher her-

vortreten. Wir müssen also nicht auf Germanen zurückgreifen, um das

Gigantenmotiv zu erklâren, aber wir dürfen freilich auch die Germanen

insofern nicht völlig ausschliessen, als ja zweifellos die nôrdlichen Kelten

schon in vorrômischer Zeit sich mit Germanen und gerade im Gebiete der

Belgica, Siidgermaniens und Nordpannoniens früh die Kultur, die Namen und

die mythologischen Anschauungen der einen sich mit denen der andern

gemengt haben.

Strassburg i. E. R. Forrer.

Einsatzstück eines Kandelabers.

39. Auf S. io ff. dieses Jahrganges hat Karl S. Gutmann in glücklicher

Kombination aus den Beständen des Strassburger Museums die Form rômischer

Räuchergefässe wiederhergestellt. Zu den unten mit einem conusfôrmigen

Zapfen versehenen Schälchen treten die hohen schlanken Untersâtze, in welche

eben jene Coni einzugreifen bestimmt waren. Hier und da fehlt der Zapfen,

sodass vermutet werden muss, dass man kleinere Schâlchen auch ohne wei-

teres auf den engen Rand des trichterfôrmigen Untersatzes stellte; doch sind

auch doppelconische Verbindungsglieder zwischen beiden Teilen anzunehmen.

Bekanntlich setzte man in derselben Weise Lampen ohne engere Ver-

bindung auf ihre Kandelaber, brachte in anderen Fällen hohle Knôpfe in

ihnen an, um von unten den haltenden Stab hineinzustecken. Dass man in

gleicher Weise wie jene Räucherschälchen auch ganze Kandelaberteile auf

jedenfalls den oben genannten âhnliche Gestelle setzte,

erweist das hier in Abbildung gegebene Tonfragment

unserer Universitâtssammlung, das ich nach einer meiner

Frau verdankten ZeichnungmitErlaubnis derDirektion an

dieser Stelle mitteile (Ab. 27).

Wegen seiner seltsamen Form erwarb ich das Stück

im vorigen Jahre in Girgenti,

wo es auch gefunden worden

ist. Der rôtliche Ton war

ehemals mit schlechtem

schwarzen Firnis überzogen,

der sich an der Lampe noch

in grôsseren Partien erhalten

hat. Die Arbeit ist roh und

ganz ungleichmâssig, schief

und krumm, wie die Abbil-

dung erkennen lâsst. Zu

oberst haben wir auf der

Mittelstütze den Rest einer

Schale mit einem kleinen

Kegel in der Mitte. Nach

der Analogie der einzigen

Abb. 27. Einsatzstück eines Kandelabers aus Oirgenti. 3/â. ganz erhaltenen Lampe dür-

fen wir eine solche, jedenfalls mit mehreren Schnauzen versehen, wohl auch