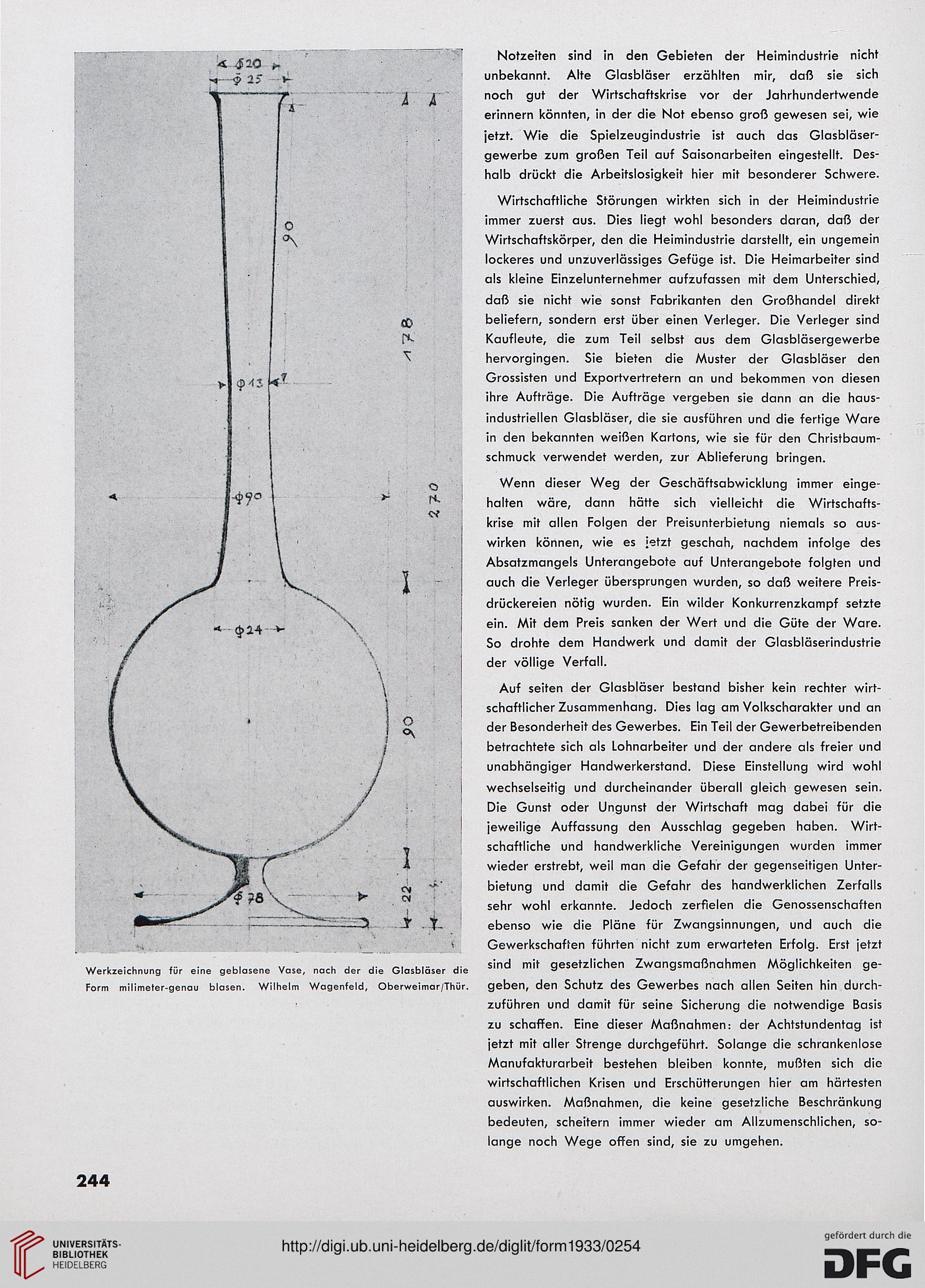

Werkzeichnung für eine geblasene Vase, nach der die Glasbläser die

Form milimeter-genau blasen. Wilhelm Wagenfeld, Oberweimar/Thür.

Notzeiten sind in den Gebieten der Heimindustrie nicht

unbekannt. Alte Glasbläser erzählten mir, daß sie sich

noch gut der Wirtschaftskrise vor der Jahrhundertwende

erinnern könnten, in der die Not ebenso groß gewesen sei, wie

jetzt. Wie die Spielzeugindustrie ist auch das Glasbläser-

gewerbe zum großen Teil auf Saisonarbeiten eingestellt. Des-

halb drückt die Arbeitslosigkeit hier mit besonderer Schwere.

Wirtschaftliche Störungen wirkten sich in der Heimindustrie

immer zuerst aus. Dies liegt wohl besonders daran, daß der

Wirtschaftskörper, den die Heimindustrie darstellt, ein ungemein

lockeres und unzuverlässiges Gefüge ist. Die Heimarbeiter sind

als kleine Einzelunternehmer aufzufassen mit dem Unterschied,

daß sie nicht wie sonst Fabrikanten den Großhandel direkt

beliefern, sondern erst über einen Verleger. Die Verleger sind

Kaufleute, die zum Teil selbst aus dem Glasbläsergewerbe

hervorgingen. Sie bieten die Muster der Glasbläser den

Grossisten und Exportvertretern an und bekommen von diesen

ihre Aufträge. Die Aufträge vergeben sie dann an die haus-

industriellen Glasbläser, die sie ausführen und die fertige Ware

in den bekannten weißen Kartons, wie sie für den Christbaum-

schmuck verwendet werden, zur Ablieferung bringen.

Wenn dieser Weg der Geschäftsabwicklung immer einge-

halten wäre, dann hätte sich vielleicht die Wirtschafts-

krise mit allen Folgen der Preisunterbietung niemals so aus-

wirken können, wie es jetzt geschah, nachdem infolge des

Absatzmangels Unterangebote auf Unterangebote folgten und

auch die Verleger übersprungen wurden, so daß weitere Preis-

drückereien nötig wurden. Ein wilder Konkurrenzkampf setzte

ein. Mit dem Preis sanken der Wert und die Güte der Ware.

So drohte dem Handwerk und damit der Glasbläserindustrie

der völlige Verfall.

Auf Seiten der Glasbläser bestand bisher kein rechter wirt-

schaftlicher Zusammenhang. Dies lag am Volkscharakter und an

der Besonderheit des Gewerbes. Ein Teil der Gewerbetreibenden

betrachtete sich als Lohnarbeiter und der andere als freier und

unabhängiger Handwerkerstand. Diese Einstellung wird wohl

wechselseitig und durcheinander überall gleich gewesen sein.

Die Gunst oder Ungunst der Wirtschaft mag dabei für die

jeweilige Auffassung den Ausschlag gegeben haben. Wirt-

schaftliche und handwerkliche Vereinigungen wurden immer

wieder erstrebt, weil man die Gefahr der gegenseitigen Unter-

bietung und damit die Gefahr des handwerklichen Zerfalls

sehr wohl erkannte. Jedoch zerfielen die Genossenschaften

ebenso wie die Pläne für Zwangsinnungen, und auch die

Gewerkschaften führten nicht zum erwarteten Erfolg. Erst jetzt

sind mit gesetzlichen Zwangsmaßnahmen Möglichkeiten ge-

geben, den Schutz des Gewerbes nach allen Seiten hin durch-

zuführen und damit für seine Sicherung die notwendige Basis

zu schaffen. Eine dieser Maßnahmen: der Achtstundentag ist

jetzt mit aller Strenge durchgeführt. Solange die schrankenlose

Manufakturarbeit bestehen bleiben konnte, mußten sich die

wirtschaftlichen Krisen und Erschütterungen hier am härtesten

auswirken. Maßnahmen, die keine gesetzliche Beschränkung

bedeuten, scheitern immer wieder am Allzumenschlichen, so-

lange noch Wege offen sind, sie zu umgehen.

244

Form milimeter-genau blasen. Wilhelm Wagenfeld, Oberweimar/Thür.

Notzeiten sind in den Gebieten der Heimindustrie nicht

unbekannt. Alte Glasbläser erzählten mir, daß sie sich

noch gut der Wirtschaftskrise vor der Jahrhundertwende

erinnern könnten, in der die Not ebenso groß gewesen sei, wie

jetzt. Wie die Spielzeugindustrie ist auch das Glasbläser-

gewerbe zum großen Teil auf Saisonarbeiten eingestellt. Des-

halb drückt die Arbeitslosigkeit hier mit besonderer Schwere.

Wirtschaftliche Störungen wirkten sich in der Heimindustrie

immer zuerst aus. Dies liegt wohl besonders daran, daß der

Wirtschaftskörper, den die Heimindustrie darstellt, ein ungemein

lockeres und unzuverlässiges Gefüge ist. Die Heimarbeiter sind

als kleine Einzelunternehmer aufzufassen mit dem Unterschied,

daß sie nicht wie sonst Fabrikanten den Großhandel direkt

beliefern, sondern erst über einen Verleger. Die Verleger sind

Kaufleute, die zum Teil selbst aus dem Glasbläsergewerbe

hervorgingen. Sie bieten die Muster der Glasbläser den

Grossisten und Exportvertretern an und bekommen von diesen

ihre Aufträge. Die Aufträge vergeben sie dann an die haus-

industriellen Glasbläser, die sie ausführen und die fertige Ware

in den bekannten weißen Kartons, wie sie für den Christbaum-

schmuck verwendet werden, zur Ablieferung bringen.

Wenn dieser Weg der Geschäftsabwicklung immer einge-

halten wäre, dann hätte sich vielleicht die Wirtschafts-

krise mit allen Folgen der Preisunterbietung niemals so aus-

wirken können, wie es jetzt geschah, nachdem infolge des

Absatzmangels Unterangebote auf Unterangebote folgten und

auch die Verleger übersprungen wurden, so daß weitere Preis-

drückereien nötig wurden. Ein wilder Konkurrenzkampf setzte

ein. Mit dem Preis sanken der Wert und die Güte der Ware.

So drohte dem Handwerk und damit der Glasbläserindustrie

der völlige Verfall.

Auf Seiten der Glasbläser bestand bisher kein rechter wirt-

schaftlicher Zusammenhang. Dies lag am Volkscharakter und an

der Besonderheit des Gewerbes. Ein Teil der Gewerbetreibenden

betrachtete sich als Lohnarbeiter und der andere als freier und

unabhängiger Handwerkerstand. Diese Einstellung wird wohl

wechselseitig und durcheinander überall gleich gewesen sein.

Die Gunst oder Ungunst der Wirtschaft mag dabei für die

jeweilige Auffassung den Ausschlag gegeben haben. Wirt-

schaftliche und handwerkliche Vereinigungen wurden immer

wieder erstrebt, weil man die Gefahr der gegenseitigen Unter-

bietung und damit die Gefahr des handwerklichen Zerfalls

sehr wohl erkannte. Jedoch zerfielen die Genossenschaften

ebenso wie die Pläne für Zwangsinnungen, und auch die

Gewerkschaften führten nicht zum erwarteten Erfolg. Erst jetzt

sind mit gesetzlichen Zwangsmaßnahmen Möglichkeiten ge-

geben, den Schutz des Gewerbes nach allen Seiten hin durch-

zuführen und damit für seine Sicherung die notwendige Basis

zu schaffen. Eine dieser Maßnahmen: der Achtstundentag ist

jetzt mit aller Strenge durchgeführt. Solange die schrankenlose

Manufakturarbeit bestehen bleiben konnte, mußten sich die

wirtschaftlichen Krisen und Erschütterungen hier am härtesten

auswirken. Maßnahmen, die keine gesetzliche Beschränkung

bedeuten, scheitern immer wieder am Allzumenschlichen, so-

lange noch Wege offen sind, sie zu umgehen.

244