von Aarl Woermann.

24s

fühlte Aufmerksam-

keit an sich." Und

jetzt nennt er keinen

der Italiener; jetzt

nennt er auch weder

Poussin noch Claude

Lorrain, den er noch

vor kurzem an die

Spitze aller Land-

schaftsmaler gestellt

hatte, jetzt wendet er

sich Ruisdael zu.

„Bei Betrachtung

Ruisdaelscher Ar-

beiten", sagt er,

„entstand ein kleiner

Aufsatz: Der Land-

schaftsmaler als

Dichter". Er legte

also offenbar Gewicht darauf, daß er sich gerade Ruisdael

ausgesucht, um über ihn zu schreiben. Es ist, als hätte

er ein Glaubensbekenntnis oblegen wollen, das Bekenntnis,

daß er als Vierundsechzigjähriger zu seiner alten Vor-

liebe für die Niederländer zurückgekehrt sei.

Goethe hat gerade über diejenigen Bilder Ruisdaels

in der Dresdner Galerie geschrieben, in denen menschlich

poetische Empfindungen sich absichtlich wiederspiegeln, zu-

gleich diejenigen, in denen nicht ein wirkliches bestimmt

umgrenztes Stück der landschaftlichen Natur wiedergegeben

wird, sondern verschiedene der Natur entlehnte Motive

zusammengetragen und zu einer künstlerischen Einheit ver-

schmolzen werden. Neuere Kenner haben gerade von den

Ruisdaelschen Bildern dieser Art weniger wissen wollen,

ihnen die schlichten, in ihrer eigenen landschaftlichen

Stimmung befriedigten Gemälde seines Pinsels wenigstens

vorgezogen. Es sind das jedoch Aussprüche, die vor der

erneuten Erstarkung der Phantasiekunst gefallen. Heutzu-

tage wird man, ohne Ruisdaels einfache Naturbilder des-

wegen herabzusetzen, auch mit Goethe wieder seine Phan-

tasielandschaften bewundern. Drei Bilder Ruisdaels hat

Goethe seinen Betrachtungen zu Grunde gelegt: den

großen Wasserfall, das Kloster und den Judenkirchhof;

gerade den Kirchhof hat er am schönsten beschrieben und

ausgelegt. Daß es ein Judenkirchh'of sei, wie doch schon

die kreuzelosen Grabsteine mit hebräischen Buchstaben

vermuten lassen, hat Goethe nicht geglaubt. Inzwischen

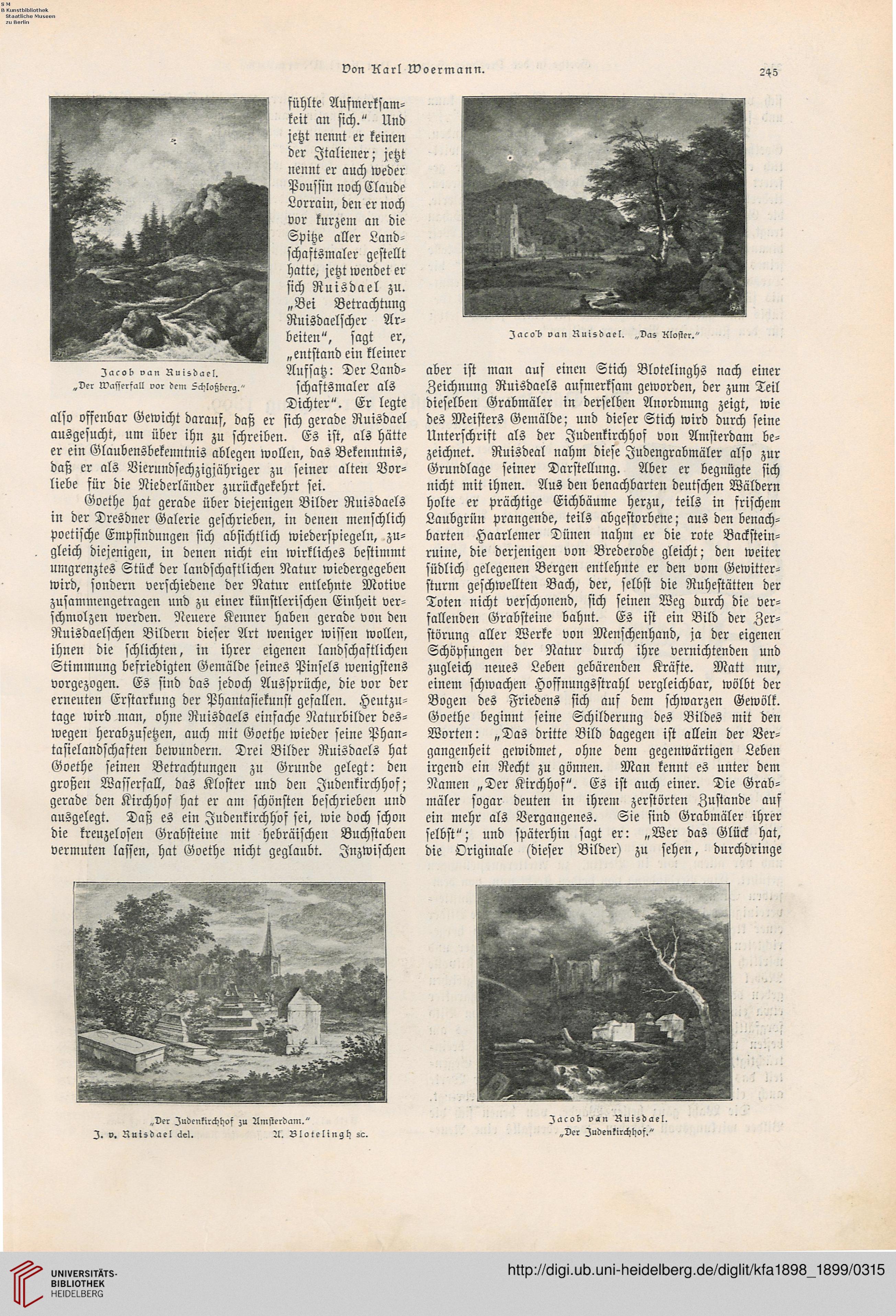

„Der Iudenkirchhof zu Amsterdam."

v. Ruisdael 6e1. A. Blotelingh sc.

aber ist man auf einen Stich Blotelinghs nach einer

Zeichnung Ruisdaels aufmerksam geworden, der zum Teil

dieselben Grabmäler in derselben Anordnung zeigt, wie

des Meisters Gemälde; und dieser Stich wird durch seine

Unterschrift als der Judenkirchhof von Amsterdam be-

zeichnet. Ruisdeal nahm diese Judengrabmäler also zur

Grundlage seiner Darstellung. Aber er begnügte sich

nicht mit ihnen. Aus den benachbarten deutschen Wäldern

holte er Prächtige Eichbäume herzu, teils in frischem

Laubgrün prangende, teils abgestorbene; aus den benach-

barten Haarlemer Dünen nahm er die rote Backstein-

ruine, die derjenigen von Brederode gleicht; den weiter

südlich gelegenen Bergen entlehnte er den vom Gewitter-

sturm geschwellten Bach, der, selbst die Ruhestätten der

Toten nicht verschonend, sich seinen Weg durch die ver-

fallenden Grabsteine bahnt. Es ist ein Bild der Zer-

störung aller Werke von Menschenhand, ja der eigenen

Schöpfungen der Natur durch ihre vernichtenden und

zugleich neues Leben gebärenden Kräfte. Matt nur,

einem schwachen Hoffnungsstrahl vergleichbar, wölbt der

Bogen des Friedens sich auf dem schwarzen Gewölk.

Goethe beginnt seine Schilderung des Bildes mit den

Worten: „Das dritte Bild dagegen ist allein der Ver-

gangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben

irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem

Namen „Der Kirchhof". Es ist auch einer. Die Grab-

mäler sogar deuten in ihrem zerstörten Zustande auf

ein mehr als Vergangenes. Sie sind Grabmäler ihrer

selbst"; und späterhin sagt er: „Wer das Glück hat,

die Originale (dieser Bilder) zu sehen, durchdringe

24s

fühlte Aufmerksam-

keit an sich." Und

jetzt nennt er keinen

der Italiener; jetzt

nennt er auch weder

Poussin noch Claude

Lorrain, den er noch

vor kurzem an die

Spitze aller Land-

schaftsmaler gestellt

hatte, jetzt wendet er

sich Ruisdael zu.

„Bei Betrachtung

Ruisdaelscher Ar-

beiten", sagt er,

„entstand ein kleiner

Aufsatz: Der Land-

schaftsmaler als

Dichter". Er legte

also offenbar Gewicht darauf, daß er sich gerade Ruisdael

ausgesucht, um über ihn zu schreiben. Es ist, als hätte

er ein Glaubensbekenntnis oblegen wollen, das Bekenntnis,

daß er als Vierundsechzigjähriger zu seiner alten Vor-

liebe für die Niederländer zurückgekehrt sei.

Goethe hat gerade über diejenigen Bilder Ruisdaels

in der Dresdner Galerie geschrieben, in denen menschlich

poetische Empfindungen sich absichtlich wiederspiegeln, zu-

gleich diejenigen, in denen nicht ein wirkliches bestimmt

umgrenztes Stück der landschaftlichen Natur wiedergegeben

wird, sondern verschiedene der Natur entlehnte Motive

zusammengetragen und zu einer künstlerischen Einheit ver-

schmolzen werden. Neuere Kenner haben gerade von den

Ruisdaelschen Bildern dieser Art weniger wissen wollen,

ihnen die schlichten, in ihrer eigenen landschaftlichen

Stimmung befriedigten Gemälde seines Pinsels wenigstens

vorgezogen. Es sind das jedoch Aussprüche, die vor der

erneuten Erstarkung der Phantasiekunst gefallen. Heutzu-

tage wird man, ohne Ruisdaels einfache Naturbilder des-

wegen herabzusetzen, auch mit Goethe wieder seine Phan-

tasielandschaften bewundern. Drei Bilder Ruisdaels hat

Goethe seinen Betrachtungen zu Grunde gelegt: den

großen Wasserfall, das Kloster und den Judenkirchhof;

gerade den Kirchhof hat er am schönsten beschrieben und

ausgelegt. Daß es ein Judenkirchh'of sei, wie doch schon

die kreuzelosen Grabsteine mit hebräischen Buchstaben

vermuten lassen, hat Goethe nicht geglaubt. Inzwischen

„Der Iudenkirchhof zu Amsterdam."

v. Ruisdael 6e1. A. Blotelingh sc.

aber ist man auf einen Stich Blotelinghs nach einer

Zeichnung Ruisdaels aufmerksam geworden, der zum Teil

dieselben Grabmäler in derselben Anordnung zeigt, wie

des Meisters Gemälde; und dieser Stich wird durch seine

Unterschrift als der Judenkirchhof von Amsterdam be-

zeichnet. Ruisdeal nahm diese Judengrabmäler also zur

Grundlage seiner Darstellung. Aber er begnügte sich

nicht mit ihnen. Aus den benachbarten deutschen Wäldern

holte er Prächtige Eichbäume herzu, teils in frischem

Laubgrün prangende, teils abgestorbene; aus den benach-

barten Haarlemer Dünen nahm er die rote Backstein-

ruine, die derjenigen von Brederode gleicht; den weiter

südlich gelegenen Bergen entlehnte er den vom Gewitter-

sturm geschwellten Bach, der, selbst die Ruhestätten der

Toten nicht verschonend, sich seinen Weg durch die ver-

fallenden Grabsteine bahnt. Es ist ein Bild der Zer-

störung aller Werke von Menschenhand, ja der eigenen

Schöpfungen der Natur durch ihre vernichtenden und

zugleich neues Leben gebärenden Kräfte. Matt nur,

einem schwachen Hoffnungsstrahl vergleichbar, wölbt der

Bogen des Friedens sich auf dem schwarzen Gewölk.

Goethe beginnt seine Schilderung des Bildes mit den

Worten: „Das dritte Bild dagegen ist allein der Ver-

gangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben

irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem

Namen „Der Kirchhof". Es ist auch einer. Die Grab-

mäler sogar deuten in ihrem zerstörten Zustande auf

ein mehr als Vergangenes. Sie sind Grabmäler ihrer

selbst"; und späterhin sagt er: „Wer das Glück hat,

die Originale (dieser Bilder) zu sehen, durchdringe