Goethe in der Dresdner Galerie.

2,4

wirklich bei den Italienern. Von ihm selbst

haben wir übrigens keine Kunde von Bilder-

eindrücken, die er damals in Dresden em-

pfangen. Wohl aber hören wir von ihm

selbst, daß inzwischen abermals eine Wand-

lung in seinen Kunstanschauungen vor sich

gegangen war. Volbehr hat auch diese

Wandlungen in seinem Buche anschaulich be-

leuchtet. Vorüber waren die Jahre, in

denen er sich in seinen wenig erfolgreichen

„Propyläen" vergebens abmühte, Deutschland

dem Klassizismus zu erhalten oder zurückzuge-

winnen; vorüber die Jahre, in denen er,

nicht minder vergeblich in dem gleichen Be-

mühen, klassizistische Preisaufgaben für male-

rische oder vielmehr unmalerische Kompositionen ausge-

schrieben. Er hatte sich nach Schillers Tode entschlossen,

den ersten Teil des „Faust", diese allem Klassizismus ent-

gegengesetzte, deutscheste aller deutschen Schöpfungen zu vol-

lenden ! Und siehe da! Jetzt stieß er auf keinen Widerspruch,

wie er ihn in der letzten Zeit öfter erfahren. Jetzt sah er

sich wieder der begeisterten Zustimmung seiner Zeitgenossen

gegenüber. Auch über Dürer dachte er jetzt wieder

anders: Schon 1805 nannte er das damals Beireissche,

jetzt Felix'sche Selbstbildnis Dürers „ein preiswürdiges,

durchaus unschätzbares Bild, das Ganze herrlich gezeichnet,

reich und unschuldig, harmonisch in seinen Teilen"; und

1808 schrieb er in Bezug auf des Meisters Randzeich-

nungen zum Gebetbuch Kaiser Maximilians „von der

sicheren Fertigkeit eines großen, vollendeten Meisters",

„von dem lieblichen, echt poetischen Gehalt der Em-

pfindung" und meinte, „daß sie den geschätztesten antiken

Gemmen nicht nachstehen." Jetzt hätte er Dürer also

wohl nicht mehr zu seiner weiteren Ausbildung nach Rom

schicken mögen.

Mit Anschauungen dieser Art durchwanderte Goethe

1810 die Dresdner Galerie. Er selbst erwähnt in seinen

biographischen Annalen seiner Besuche der Galerie von

1810 so wenig, wie seiner Besuche von 1790 und 1794.

Aber daß er sich des abermaligen Wandels seiner Kunst-

anschauungen bewußt war, geht aus seinen eigenen Auf-

zeichnungen gerade zum Jahre 1810 hervor. „Gern",

sagt er, „rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als das

Straßburger Münster mir Bewunderung abnötigte." In

seiner klassizistischen Zeit war die Gotik ihm nämlich

ein Greuel gewesen. Für den Mailänder Dom hatte er

nur Worte der Verachtung gehabt. Jetzt fährt er fort:

„Nun ward das Studium jener älteren besonderen Bau-

kunst abermals ernstlich nnd gründlich aufgeregt und

dieser wichtige Gegenstand von den Weimarschen Kunst-

freunden teilnehmend in Betracht gezogen".

So kam das Jahr 1813 heran, in dem Goethe

Dresden wieder zweimal besuchte. Es waren seine letzten

Besuche Dresdens; und wie seine biographischen Auf-

zeichnungen sich ausführlich über seinen ersten Aufenthalt

in der Dresdner Galerie verbreiten, so gedenken sie auch

ausdrücklich seines letzten Aufenthalts in der berühmten

Gemäldesammlung. Aber auch Bemerkungen, die Goethe

in der Galerie selbst niedergeschrieben, und ein Aufsatz,

den er über einige ihrer Gemälde verfaßt, haben sich aus

dem Jahre 1813 erhalten. Die Bemerkungen, die er

in der Galerie niedergeschrieben, stehen in dem von

Goethe damals benutzten Galeriekatalog von 1812.

Ruland hat auch von diesen Randglossen die wichtigsten

im Goethejahrbuch 1897 veröffentlicht. Und diesmal sind

es wirklich Randglossen zu italienischen Bildern! und

diesmal sind es wirklich Goethes ureigenste Bemerkungen!

Allerdings waren damals die allerberühmtesten Bilder

der Galerie wegen der Kriegsgefahr auf den Königstein

gebracht. Aber eine große Anzahl der bedeutendsten Ge-

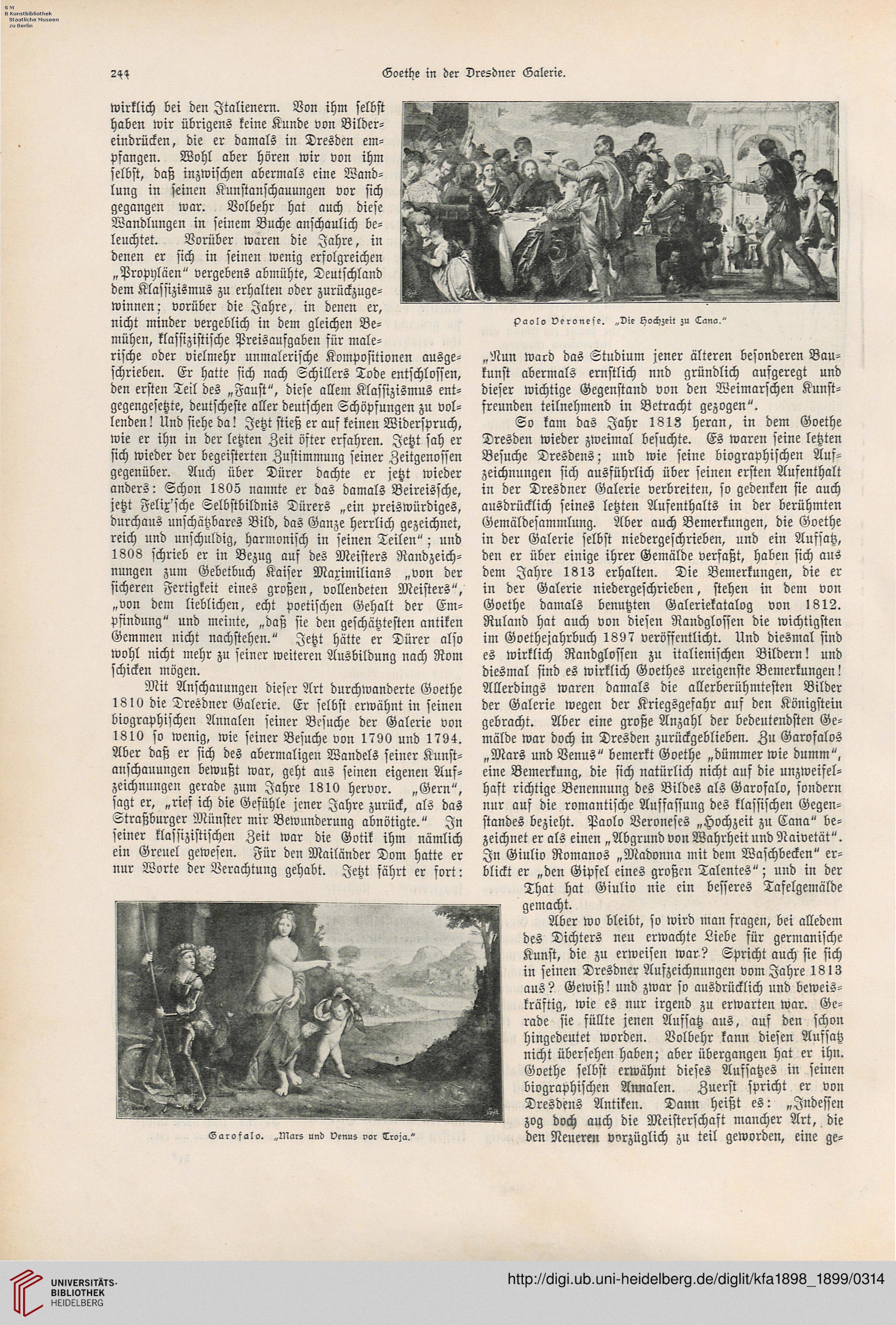

mälde war doch in Dresden zurückgeblieben. Zu Garofalos

„Mars und Venus" bemerkt Goethe „dümmer wie dumm",

eine Bemerkung, die sich natürlich nicht auf die unzweifel-

haft richtige Benennung des Bildes als Garofalo, sondern

nur auf die romantische Auffassung des klassischen Gegen-

standes bezieht. Paolo Veroneses „Hochzeit zu Cana" be-

zeichnet er als einen „Abgrund von Wahrheit und Naivetät".

In Giulio Romanos „Madonna mit dem Waschbecken" er-

blickt er „den Gipfel eines großen Talentes"; und in der

That hat Giulio nie ein besseres Tafelgemälde

gemacht.

Aber wo bleibt, so wird man fragen, bei alledem

des Dichters neu erwachte Liebe für germanische

Kunst, die zu erweisen war ? Spricht auch sie sich

in seinen Dresdner Aufzeichnungen vom Jahre 1813

aus? Gewiß! und zwar so ausdrücklich und beweis-

kräftig, wie es nur irgend zu erwarten war. Ge-

rade sie füllte jenen Aufsatz aus, auf den schon

hingedeutet worden. Volbehr kann diesen Aussatz

nicht übersehen haben; aber übergangen hat er ihn.

Goethe selbst erwähnt dieses Aufsatzes in seinen

biographischen Annalen. Zuerst spricht er von

Dresdens Antiken. Dann heißt es: „Indessen

zog doch auch die Meisterschaft mancher Art, die

den Neueren vorzüglich zu teil geworden, eine ge-

2,4

wirklich bei den Italienern. Von ihm selbst

haben wir übrigens keine Kunde von Bilder-

eindrücken, die er damals in Dresden em-

pfangen. Wohl aber hören wir von ihm

selbst, daß inzwischen abermals eine Wand-

lung in seinen Kunstanschauungen vor sich

gegangen war. Volbehr hat auch diese

Wandlungen in seinem Buche anschaulich be-

leuchtet. Vorüber waren die Jahre, in

denen er sich in seinen wenig erfolgreichen

„Propyläen" vergebens abmühte, Deutschland

dem Klassizismus zu erhalten oder zurückzuge-

winnen; vorüber die Jahre, in denen er,

nicht minder vergeblich in dem gleichen Be-

mühen, klassizistische Preisaufgaben für male-

rische oder vielmehr unmalerische Kompositionen ausge-

schrieben. Er hatte sich nach Schillers Tode entschlossen,

den ersten Teil des „Faust", diese allem Klassizismus ent-

gegengesetzte, deutscheste aller deutschen Schöpfungen zu vol-

lenden ! Und siehe da! Jetzt stieß er auf keinen Widerspruch,

wie er ihn in der letzten Zeit öfter erfahren. Jetzt sah er

sich wieder der begeisterten Zustimmung seiner Zeitgenossen

gegenüber. Auch über Dürer dachte er jetzt wieder

anders: Schon 1805 nannte er das damals Beireissche,

jetzt Felix'sche Selbstbildnis Dürers „ein preiswürdiges,

durchaus unschätzbares Bild, das Ganze herrlich gezeichnet,

reich und unschuldig, harmonisch in seinen Teilen"; und

1808 schrieb er in Bezug auf des Meisters Randzeich-

nungen zum Gebetbuch Kaiser Maximilians „von der

sicheren Fertigkeit eines großen, vollendeten Meisters",

„von dem lieblichen, echt poetischen Gehalt der Em-

pfindung" und meinte, „daß sie den geschätztesten antiken

Gemmen nicht nachstehen." Jetzt hätte er Dürer also

wohl nicht mehr zu seiner weiteren Ausbildung nach Rom

schicken mögen.

Mit Anschauungen dieser Art durchwanderte Goethe

1810 die Dresdner Galerie. Er selbst erwähnt in seinen

biographischen Annalen seiner Besuche der Galerie von

1810 so wenig, wie seiner Besuche von 1790 und 1794.

Aber daß er sich des abermaligen Wandels seiner Kunst-

anschauungen bewußt war, geht aus seinen eigenen Auf-

zeichnungen gerade zum Jahre 1810 hervor. „Gern",

sagt er, „rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als das

Straßburger Münster mir Bewunderung abnötigte." In

seiner klassizistischen Zeit war die Gotik ihm nämlich

ein Greuel gewesen. Für den Mailänder Dom hatte er

nur Worte der Verachtung gehabt. Jetzt fährt er fort:

„Nun ward das Studium jener älteren besonderen Bau-

kunst abermals ernstlich nnd gründlich aufgeregt und

dieser wichtige Gegenstand von den Weimarschen Kunst-

freunden teilnehmend in Betracht gezogen".

So kam das Jahr 1813 heran, in dem Goethe

Dresden wieder zweimal besuchte. Es waren seine letzten

Besuche Dresdens; und wie seine biographischen Auf-

zeichnungen sich ausführlich über seinen ersten Aufenthalt

in der Dresdner Galerie verbreiten, so gedenken sie auch

ausdrücklich seines letzten Aufenthalts in der berühmten

Gemäldesammlung. Aber auch Bemerkungen, die Goethe

in der Galerie selbst niedergeschrieben, und ein Aufsatz,

den er über einige ihrer Gemälde verfaßt, haben sich aus

dem Jahre 1813 erhalten. Die Bemerkungen, die er

in der Galerie niedergeschrieben, stehen in dem von

Goethe damals benutzten Galeriekatalog von 1812.

Ruland hat auch von diesen Randglossen die wichtigsten

im Goethejahrbuch 1897 veröffentlicht. Und diesmal sind

es wirklich Randglossen zu italienischen Bildern! und

diesmal sind es wirklich Goethes ureigenste Bemerkungen!

Allerdings waren damals die allerberühmtesten Bilder

der Galerie wegen der Kriegsgefahr auf den Königstein

gebracht. Aber eine große Anzahl der bedeutendsten Ge-

mälde war doch in Dresden zurückgeblieben. Zu Garofalos

„Mars und Venus" bemerkt Goethe „dümmer wie dumm",

eine Bemerkung, die sich natürlich nicht auf die unzweifel-

haft richtige Benennung des Bildes als Garofalo, sondern

nur auf die romantische Auffassung des klassischen Gegen-

standes bezieht. Paolo Veroneses „Hochzeit zu Cana" be-

zeichnet er als einen „Abgrund von Wahrheit und Naivetät".

In Giulio Romanos „Madonna mit dem Waschbecken" er-

blickt er „den Gipfel eines großen Talentes"; und in der

That hat Giulio nie ein besseres Tafelgemälde

gemacht.

Aber wo bleibt, so wird man fragen, bei alledem

des Dichters neu erwachte Liebe für germanische

Kunst, die zu erweisen war ? Spricht auch sie sich

in seinen Dresdner Aufzeichnungen vom Jahre 1813

aus? Gewiß! und zwar so ausdrücklich und beweis-

kräftig, wie es nur irgend zu erwarten war. Ge-

rade sie füllte jenen Aufsatz aus, auf den schon

hingedeutet worden. Volbehr kann diesen Aussatz

nicht übersehen haben; aber übergangen hat er ihn.

Goethe selbst erwähnt dieses Aufsatzes in seinen

biographischen Annalen. Zuerst spricht er von

Dresdens Antiken. Dann heißt es: „Indessen

zog doch auch die Meisterschaft mancher Art, die

den Neueren vorzüglich zu teil geworden, eine ge-