Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 4./5.1922/23

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0072

DOI Heft:

1. Oktoberheft

DOI Artikel:Eimers, John: Über Anhänger von Rosenkränzen

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0072

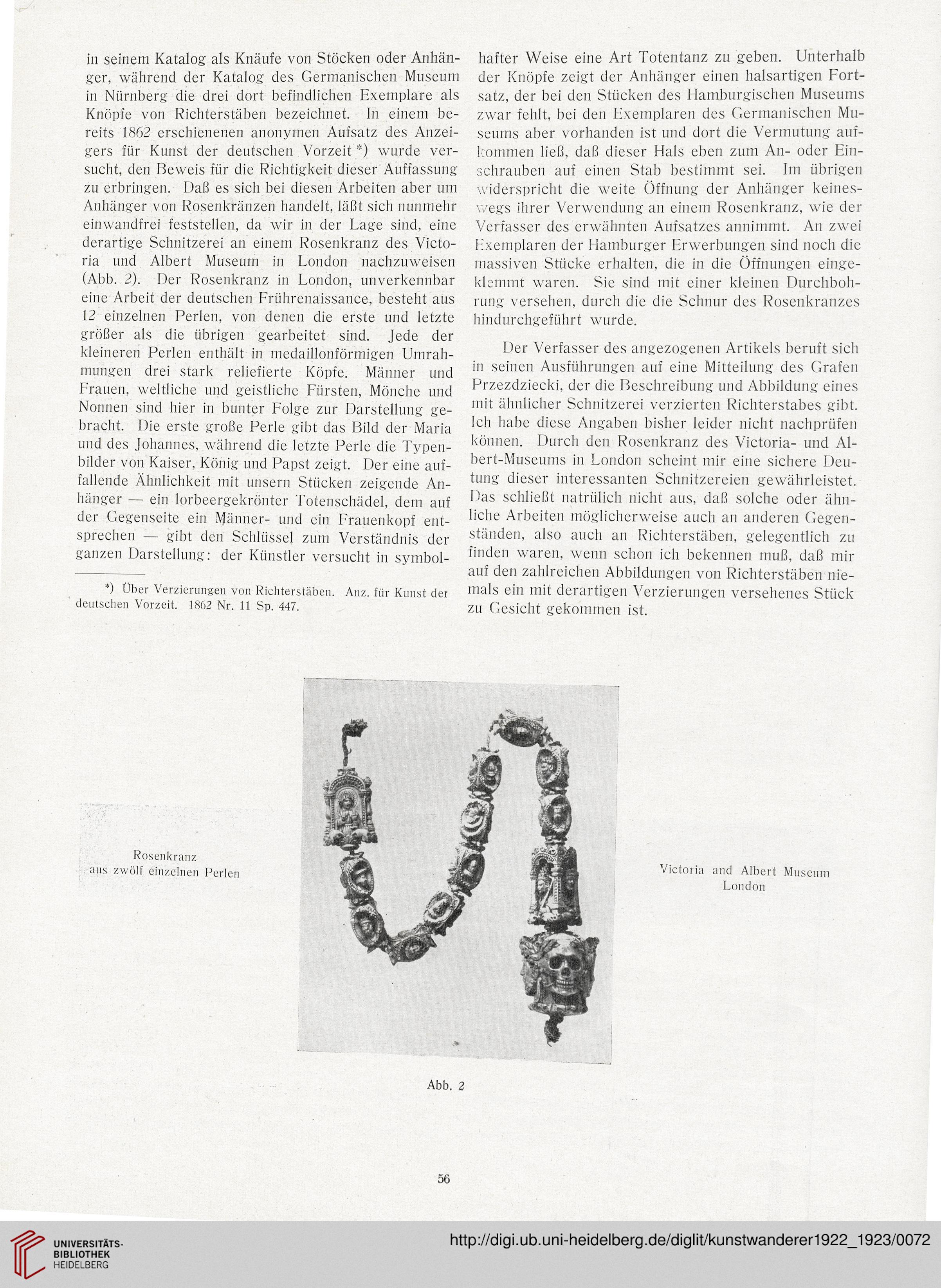

in seinem Katalog als Knäufe von Stöcken oder Anhän-

ger, während der Katalog des Germanischen Museum

in Nürnberg die drei dort befindlichen Exemplare als

Knöpfe von Richterstäben bezeichnet. In einem be-

reits 1862 erschienenen anonymen Aufsatz des Anzei-

gers für Kunst der deutschen Vorzeit *) wurde ver-

sucht, den Beweis fiir die Richtigkeit dieser Auffassung

zu erbriugen. Daß es sich bei diesen Arbeiten aber um

Anhänger von Rosenkränzen handelt, Iäßt sich nunmehr

einwandfrei feststellen, da wir in der Lage sind, eine

derartige Schnitzerei an einem Rosenkranz des Victo-

ria und Albert Museum in London nachzuweisen

(Abb. 2). Der Rosenkranz in London, unverkennbar

eine Arbeit der deutschen Frührenaissance, besteht aus

12 einzelnen Perlen, von denen die erste und letzte

größer als die übrigen gearbeitet sind. Jede der

kleineren Perlen enthält in medaillonförmigen Umrah-

mungen drei stark reliefierte Köpfe. Männer und

Frauen, weltliche und geistliche Fürsten, Mönche und

Nonnen sind hier in bunter Folge zur Darstellung ge-

braclit. Die erste große Perle gibt das Bild der Maria

und des Johannes, während die letzte Perle die Typen-

bilder von Kaiser, König und Papst zeigt. Der eine auf-

fallende Ähnlichkeit mit unsern Stücken zeigende An-

hänger — ein lorbeergekrönter Totenschädel, dem auf

der Gegenseite ein Männer- und ein Frauenkopf ent-

sprechen — gibt den Schlüssel zum Verständnis der

ganzen Darstellung: der Kiinstler versucht in symbol-

*) Uber Verzierungen von Richterstäben. Anz. für Kunst der

deutschen Vorzeit. 1862 Nr. 11 Sp. 447.

hafter Weise eine Art Totentanz zu geben. Unterhalb

der Knöpfe zeigt der Anhänger einen halsartigen Fort-

satz, der bei den Stücken des Hamburgischen Museums

zwar fehlt, bei den Exemplaren des Germanischen Mu-

seums aber vorhanden ist und dort die Vermutung auf-

kommen ließ, daß dieser Hals eben zum An- oder Ein-

schrauben auf einen Stab bestimmt sei. Im übrigen

widerspricht die weite Öffnung der Anhänger keines-

v/egs ihrer Verwendung an einem Rosenkranz, wie der

Verfasser des erwähnten Aufsatzes annimmt. An zwei

Exemplaren der Hamburger Erwerbungen sind nocli die

massiven Stiicke erhalten, die in die Öffnungen einge-

klemmt waren. Sie sind mit einer kleinen Durchboh-

rung versehen, durch die die Schnur des Rosenkranzes

hindurchgeführt wurde.

Der Verfasser des angezogenen Artikels beruft sich

in seinen Ausführungen auf eine Mitteilung des Grafen

Przezdziecki, der die Beschreibung und Abbildung eines

mit ähnlicher Schnitzerei verzierten Richterstabes gibt.

Ich habe diese Angaben bisher leider nicht nachprüfen

können. Durch den Rosenkranz des Victoria- und Al-

bert-Museums in London scheint mir eine sichere Deu-

tung dieser interessanten Schnitzereien gewährleistet.

Das schließt hatrülich nicht aus, daß solche oder ähn-

liche Arbeiten möglicherweise auch an anderen Gegen-

ständen, also auch an Richterstäben, gelegentlich zu

finden waren, wenn schon ich bekennen muß, daß mir

auf den zahlreichen Abbildungen von Richterstäben nie-

mals ein mit derartigen Verzierungen versehenes Stück

zu Gesicht gekommen ist.

56

ger, während der Katalog des Germanischen Museum

in Nürnberg die drei dort befindlichen Exemplare als

Knöpfe von Richterstäben bezeichnet. In einem be-

reits 1862 erschienenen anonymen Aufsatz des Anzei-

gers für Kunst der deutschen Vorzeit *) wurde ver-

sucht, den Beweis fiir die Richtigkeit dieser Auffassung

zu erbriugen. Daß es sich bei diesen Arbeiten aber um

Anhänger von Rosenkränzen handelt, Iäßt sich nunmehr

einwandfrei feststellen, da wir in der Lage sind, eine

derartige Schnitzerei an einem Rosenkranz des Victo-

ria und Albert Museum in London nachzuweisen

(Abb. 2). Der Rosenkranz in London, unverkennbar

eine Arbeit der deutschen Frührenaissance, besteht aus

12 einzelnen Perlen, von denen die erste und letzte

größer als die übrigen gearbeitet sind. Jede der

kleineren Perlen enthält in medaillonförmigen Umrah-

mungen drei stark reliefierte Köpfe. Männer und

Frauen, weltliche und geistliche Fürsten, Mönche und

Nonnen sind hier in bunter Folge zur Darstellung ge-

braclit. Die erste große Perle gibt das Bild der Maria

und des Johannes, während die letzte Perle die Typen-

bilder von Kaiser, König und Papst zeigt. Der eine auf-

fallende Ähnlichkeit mit unsern Stücken zeigende An-

hänger — ein lorbeergekrönter Totenschädel, dem auf

der Gegenseite ein Männer- und ein Frauenkopf ent-

sprechen — gibt den Schlüssel zum Verständnis der

ganzen Darstellung: der Kiinstler versucht in symbol-

*) Uber Verzierungen von Richterstäben. Anz. für Kunst der

deutschen Vorzeit. 1862 Nr. 11 Sp. 447.

hafter Weise eine Art Totentanz zu geben. Unterhalb

der Knöpfe zeigt der Anhänger einen halsartigen Fort-

satz, der bei den Stücken des Hamburgischen Museums

zwar fehlt, bei den Exemplaren des Germanischen Mu-

seums aber vorhanden ist und dort die Vermutung auf-

kommen ließ, daß dieser Hals eben zum An- oder Ein-

schrauben auf einen Stab bestimmt sei. Im übrigen

widerspricht die weite Öffnung der Anhänger keines-

v/egs ihrer Verwendung an einem Rosenkranz, wie der

Verfasser des erwähnten Aufsatzes annimmt. An zwei

Exemplaren der Hamburger Erwerbungen sind nocli die

massiven Stiicke erhalten, die in die Öffnungen einge-

klemmt waren. Sie sind mit einer kleinen Durchboh-

rung versehen, durch die die Schnur des Rosenkranzes

hindurchgeführt wurde.

Der Verfasser des angezogenen Artikels beruft sich

in seinen Ausführungen auf eine Mitteilung des Grafen

Przezdziecki, der die Beschreibung und Abbildung eines

mit ähnlicher Schnitzerei verzierten Richterstabes gibt.

Ich habe diese Angaben bisher leider nicht nachprüfen

können. Durch den Rosenkranz des Victoria- und Al-

bert-Museums in London scheint mir eine sichere Deu-

tung dieser interessanten Schnitzereien gewährleistet.

Das schließt hatrülich nicht aus, daß solche oder ähn-

liche Arbeiten möglicherweise auch an anderen Gegen-

ständen, also auch an Richterstäben, gelegentlich zu

finden waren, wenn schon ich bekennen muß, daß mir

auf den zahlreichen Abbildungen von Richterstäben nie-

mals ein mit derartigen Verzierungen versehenes Stück

zu Gesicht gekommen ist.

56