Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 4./5.1922/23

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0181

DOI Heft:

1. Dezemberheft

DOI Artikel:Schrader, Hans: Die thronende Göttin im Alten Museum zu Berlin

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0181

yelegen, keinc.swegs etwa dem für die Kultur uud Kuust

Italiens gleichgültigen Marmorort Gurrura zu verglei-

chen ist, sondern sowohl politisch im VI. und V. Jahr-

hundert vor Chr. eine bedeutsame Rolle gespielt als

auch auf dem Gebiete der Dichtkunst einen der führen-

den Geister erzeugt hat, Archilochos, den Mann, der die

sprachliche und rhythmische Form des Jambos und

damit den Stil des dramatischen Dialogs in genialem

Wurf geschaffen hat. Etwas von seinem Kraftgefühl,

das, leicht gereizt und gekränkt, in leidenschaftlichen

Insektionen ausbricht, glauben wir in den Gestalten

jener delphischen Skulpturen zu yerspüren, in jenen

Rossen, die, wie Bulle fein bemerkt hat, vor Kraftfüllc

fast zu bersten scheinen, in den Löwen der Kybele, die

ihre Pranken in Gigantenleiber schlagen, in den muskel-

starken Männern, den in gesunder Kraft strahlenden

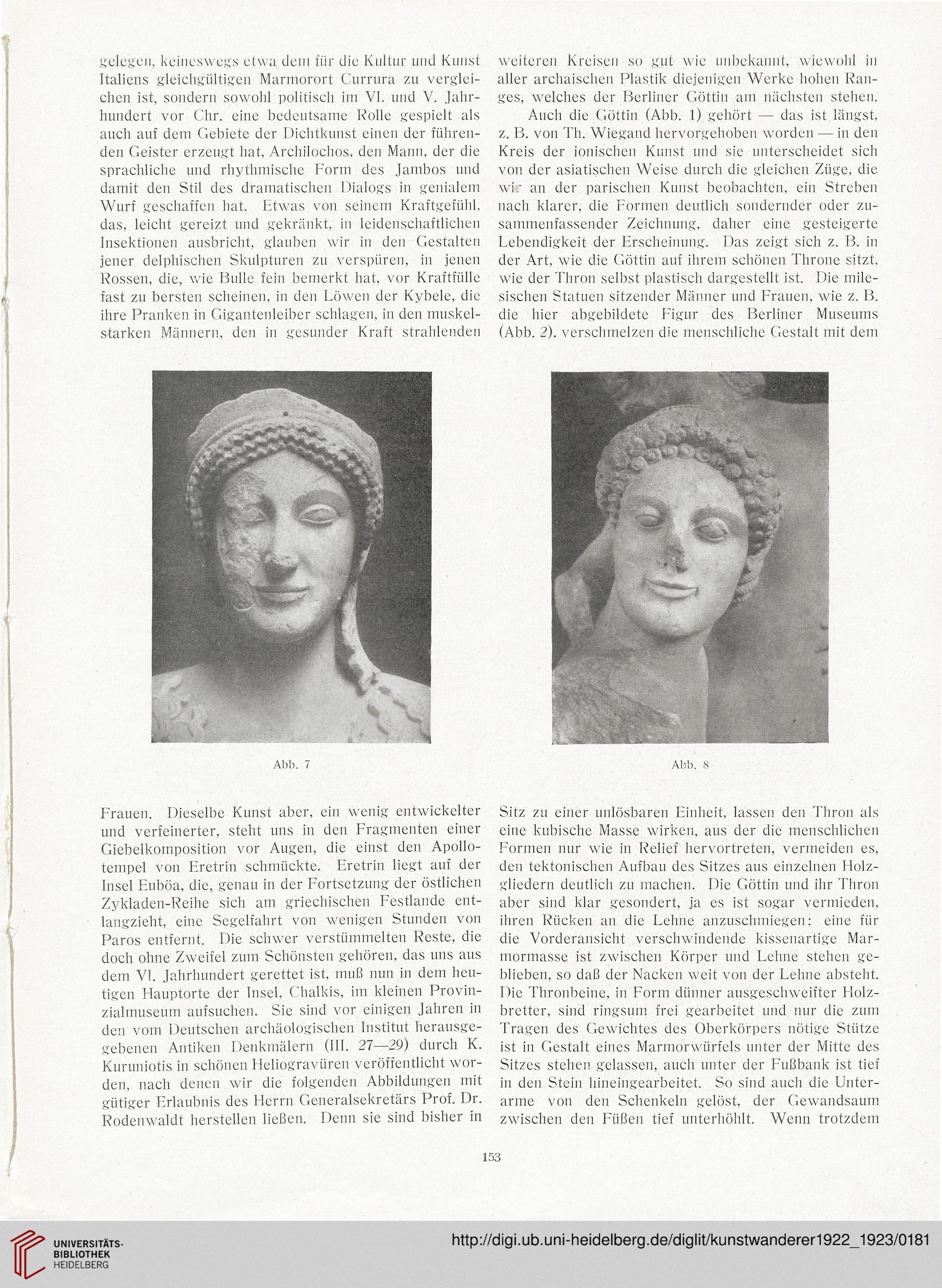

Abb. 7

Frauen. Dieselbe Kunst aber, ein wenig entwickelter

und verfeinerter, steht uns in den Fragmenten einer

Giebelkomposition vor Augen, die einst den Apollo-

tempel von Eretrin schmückte. Eretrin liegt auf der

Insel Euböa, die, genau in der Fortsetzung der östlichen

Zykladen-Reihe sich am griechischen Festlande ent-

langzieht, eine Segelfahrt von wenigen Stunden von

Paros entfernt. Die schwer verstümmelten Reste, die

doch ohne Zweifel zum Schönsten gehören, das uns aus

dem VI. Jahrhundert gerettet ist, muß nun in dem heu-

tigen Hauptorte der Insel, Chalkis, im kleinen Provin-

zialmuseum aufsuchen. Sie sind vor einigen Jahren in

den vom Deutschen archäologischen Institut herausge-

gebenen Antiken Denkmälern (III. 27—29) durcli K.

Kuruniotis in schönen Heliogravüren veröffentlicht wor-

den, nach denen wir die folgenden Abbildungen mit

gütiger Erlaubnis des Herrn Generalsekretärs Prof. Dr.

Rodenwaldt herstellen ließen. Denn sie sind bisher in

weiteren Kreisen so gut wie uiibekannt, wiewohl in

aller archaischen Plastik diejenigen Werke hohen Ran-

ges, welches der Berliner Göttin am nächsten stehen.

Auch die Göttin (Abb. 1) gehört — das ist längst,

z. B. von Th. Wiegand hervorgehoben worden — in den

Kreis der ionischen Kunst und sie unterscheidet sich

von der asiatischen Weise durch die gleichen Züge, die

wk' an der parischen Kunst beobachten, ein Streben

nach klarer, die Forrnen deutlich sondernder oder zu-

sammenfassender Zeichnung, daher eine gesteigerte

Lebendigkeit der Erscheinung. Das zeigt sich z. B. in

der Art, wie die Göttin auf ihrem schönen Throne sitzt.

wie der Thron selbst plastisch dargestellt ist. Die mile-

sischen Statuen sitzender Männer und Frauen, wie z. B.

die hier abgebildete Figur des Berlmer Museums

(Abb. 2). verschmelzen die menschliche Gestalt mit dem

Abb. 8

Sitz zu einer unlösbaren Einheit, lassen den Thron als

eine kubische Masse wirken, aus der die menschlichen

Formen nur wie in Relief hervortreten, vermeiden es,

den tektonischen Aufbau des Sitzes aus einzelnen Holz-

gliedern deutlich zu machen. Die Göttin und ihr Thron

aber sind klar gesondert, ja es ist sogar vermieden,

ihren Rücken an die Lehne anzuschmiegen: eine für

die Vorderansicht verschwindende kissenartige Mar-

mormasse ist zwischen Körper und Lehne stehen ge-

blieben, so daß der Nacken weit von der Lehne absteht.

Die Thronbeine, in Form dünner ausgeschweifter Holz-

bretter, sind ringsum frei gearbeitet und nur die zum

Tragen des Gewichtes des Oberkörpers nötige Stütze

ist in Gestalt eines Marmorwürfels unter der Mitte des

Sitzes stehen gelassen, auch unter der Fußbank ist tief

in den Stein hineingearbeitet. So sind auch die Unter-

arme von den Schenkeln gelöst, der Gewandsaum

zwischen den Füßen tief unterhöhlt. Wenn trotzdem

153

Italiens gleichgültigen Marmorort Gurrura zu verglei-

chen ist, sondern sowohl politisch im VI. und V. Jahr-

hundert vor Chr. eine bedeutsame Rolle gespielt als

auch auf dem Gebiete der Dichtkunst einen der führen-

den Geister erzeugt hat, Archilochos, den Mann, der die

sprachliche und rhythmische Form des Jambos und

damit den Stil des dramatischen Dialogs in genialem

Wurf geschaffen hat. Etwas von seinem Kraftgefühl,

das, leicht gereizt und gekränkt, in leidenschaftlichen

Insektionen ausbricht, glauben wir in den Gestalten

jener delphischen Skulpturen zu yerspüren, in jenen

Rossen, die, wie Bulle fein bemerkt hat, vor Kraftfüllc

fast zu bersten scheinen, in den Löwen der Kybele, die

ihre Pranken in Gigantenleiber schlagen, in den muskel-

starken Männern, den in gesunder Kraft strahlenden

Abb. 7

Frauen. Dieselbe Kunst aber, ein wenig entwickelter

und verfeinerter, steht uns in den Fragmenten einer

Giebelkomposition vor Augen, die einst den Apollo-

tempel von Eretrin schmückte. Eretrin liegt auf der

Insel Euböa, die, genau in der Fortsetzung der östlichen

Zykladen-Reihe sich am griechischen Festlande ent-

langzieht, eine Segelfahrt von wenigen Stunden von

Paros entfernt. Die schwer verstümmelten Reste, die

doch ohne Zweifel zum Schönsten gehören, das uns aus

dem VI. Jahrhundert gerettet ist, muß nun in dem heu-

tigen Hauptorte der Insel, Chalkis, im kleinen Provin-

zialmuseum aufsuchen. Sie sind vor einigen Jahren in

den vom Deutschen archäologischen Institut herausge-

gebenen Antiken Denkmälern (III. 27—29) durcli K.

Kuruniotis in schönen Heliogravüren veröffentlicht wor-

den, nach denen wir die folgenden Abbildungen mit

gütiger Erlaubnis des Herrn Generalsekretärs Prof. Dr.

Rodenwaldt herstellen ließen. Denn sie sind bisher in

weiteren Kreisen so gut wie uiibekannt, wiewohl in

aller archaischen Plastik diejenigen Werke hohen Ran-

ges, welches der Berliner Göttin am nächsten stehen.

Auch die Göttin (Abb. 1) gehört — das ist längst,

z. B. von Th. Wiegand hervorgehoben worden — in den

Kreis der ionischen Kunst und sie unterscheidet sich

von der asiatischen Weise durch die gleichen Züge, die

wk' an der parischen Kunst beobachten, ein Streben

nach klarer, die Forrnen deutlich sondernder oder zu-

sammenfassender Zeichnung, daher eine gesteigerte

Lebendigkeit der Erscheinung. Das zeigt sich z. B. in

der Art, wie die Göttin auf ihrem schönen Throne sitzt.

wie der Thron selbst plastisch dargestellt ist. Die mile-

sischen Statuen sitzender Männer und Frauen, wie z. B.

die hier abgebildete Figur des Berlmer Museums

(Abb. 2). verschmelzen die menschliche Gestalt mit dem

Abb. 8

Sitz zu einer unlösbaren Einheit, lassen den Thron als

eine kubische Masse wirken, aus der die menschlichen

Formen nur wie in Relief hervortreten, vermeiden es,

den tektonischen Aufbau des Sitzes aus einzelnen Holz-

gliedern deutlich zu machen. Die Göttin und ihr Thron

aber sind klar gesondert, ja es ist sogar vermieden,

ihren Rücken an die Lehne anzuschmiegen: eine für

die Vorderansicht verschwindende kissenartige Mar-

mormasse ist zwischen Körper und Lehne stehen ge-

blieben, so daß der Nacken weit von der Lehne absteht.

Die Thronbeine, in Form dünner ausgeschweifter Holz-

bretter, sind ringsum frei gearbeitet und nur die zum

Tragen des Gewichtes des Oberkörpers nötige Stütze

ist in Gestalt eines Marmorwürfels unter der Mitte des

Sitzes stehen gelassen, auch unter der Fußbank ist tief

in den Stein hineingearbeitet. So sind auch die Unter-

arme von den Schenkeln gelöst, der Gewandsaum

zwischen den Füßen tief unterhöhlt. Wenn trotzdem

153