Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 4./5.1922/23

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0390

DOI Heft:

1. Aprilheft

DOI Artikel:Cohn, William: Ostasiatische Kunstgewerbe

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0390

daß es nicht selten unmöglich ist, Chinesisches und Ja-

panisches mit Sicherheit zu unterscheiden. Und der

Farbenholzschnitt, den man zum Kunsthandwerk rech-

nen muß, steht trotz seiner Preise innerhalb dieses Ge-

bietes nicht einmal an erster Stelle. Ritualbronzen aus

vorchristlicher Zeit, wie aus China, sind aus Japan aller-

dings höchstens iu Gestalt moderner Nachempfindungen

oder Fälschungen zu erwarten. Und Jade und anderes

Gestein wurde dort selten verarbeitet. Der japanische

Boden wird überhaupt kaum noch unerwartete Schätze

offenbaren. Aber es befinden sich japanische Lack-,

Metallarbeiten und Kleinplastiken in nicht geringer Zahl

bei uns, nicht gerade oft Erzeugnisse der besten Zeit,

doch technisch unübertreffliche Werke der letzten Jahr-

grenzt. Bestehen bleibt, daß die Art, wie es dem Tsu-

bameister gelungen ist, den winzigen Raum einer

Scheibe von neun bis zehn Zentimetern Durchmesser

mit unerschöpflicher Phantasie aufzuteilen oder dem

Drechsler ein knopfförmiges Stück Elfenbein oder

Buchsbaumholz in eine lebendige Figurengruppe umzu-

bilden, nirgends ein Gegenstiick hat. Tsuba und Netsuke

sind in gewisser Weise ideale Sammlungsgegenstände.

Sie nehmen geringen Raum ein, verlangen Nahsicht oder

gar Berührung, bieten trotz ihres winzigen Umfanges

immer neue inhaltliche und technische Überraschungen

und sind vorläufig noch zu erschwinglichen Preisen er-

reichbar. Gute Arbeiten werden allerdings immer

seltener werden. Aus der Heimat ist kaum noch etwas

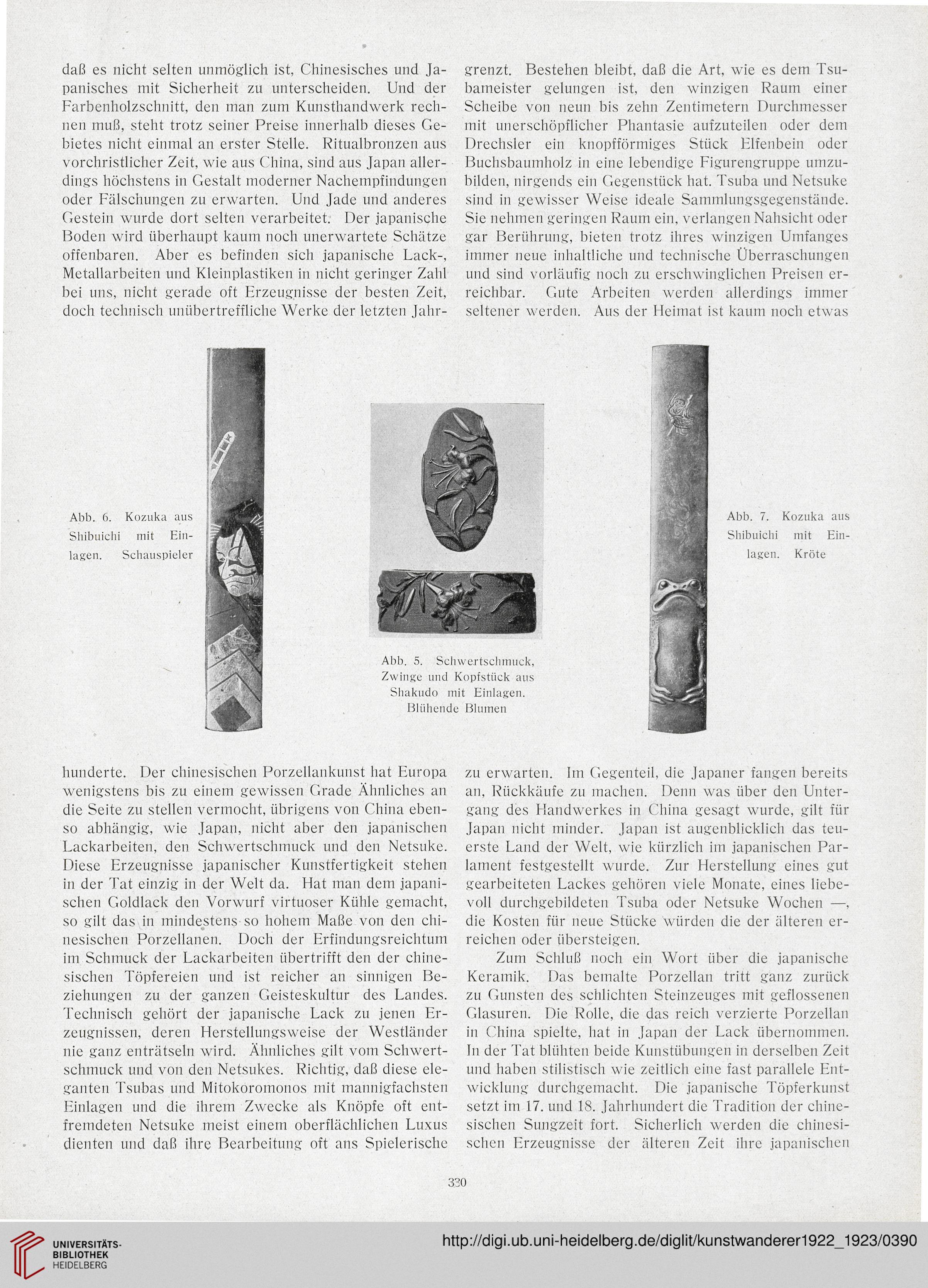

Abb. 6. Kozuka aus

Shibuichi mit Ein-

lagen. Schauspieler

Abb. 5. Schwertschmuck,

Zwinge und Kopfstück aus

Shakudo mit Einlagen.

Bltihende Blumen

Abb. 7. Kozuka aus

Shibuichi mit Ein-

lagen. Kröte

hunderte. Der chinesischen Porzellankunst hat Europa

wenigstens bis zu einem gewissen Grade Ähnliches an

die Seite zu stelien vermocht, übrigens von China eben-

so abhängig, wie Japan, nicht aber den japanischen

Lackarbeiten, den Schwertschmuck und den Netsuke.

Diese Erzeugnisse japanischer Kunstfertigkeit stehen

in der Tat einzig in der Welt da. Hat man dem japani-

schen Goldlack den Vorwurf virtuoser Küiile gemacht,

so gilt das in mindestens so hohem Maße von den chi-

nesischen Porzellanen. Doch der Erfindungsreichtum

itn Schmuck der Lackarbeiten übertrifft den der chine-

sischen Töpfereien und ist reicher an sinnigen Be-

ziehungen zu der ganzen Geisteskultur des Landes.

Technisch gehört der japanische Lack zu jenert Er-

zeugnissen, deren Herstellungsweise der Westländer

nie ganz enträtseln wird. Ähnliches gilt votn Schwert-

schmuck und von den Netsukes. Richtig, daß diese ele-

ganten Tsubas und Mitokoromonos mit mannigfachsten

Einlagen und die ihrem Zwecke als Knöpfe oft ent-

fremdeten Netsuke meist einem oberflächlichen Luxus

dienten und daß ihre Bearbeitung oft ans Spielerische

zu erwarten. Im Gegenteil, die Japaner fangen bereits

an, Rückkäufe zu machen. Denn was über den Unter-

gang des Handwerkes in China gesagt wurde, gilt für

Japan nicht minder. Japan ist augenblicklich das teu-

erste Land der Welt, wie kürzlich im japanischen Par-

lament festgestellt wurde. Zur Herstellung eines gut

gearbeiteten Lackes gehören viele Monate, eines liebe-

voll durchgebildeten Tsuba oder Netsuke Wochen —,

die Kosteu für neue Stücke würden die der älteren er-

reichen oder iibersteigen.

Zum Scliluß noch ein Wort über die japanische

Keramik. Das bemalte Porzellan tritt ganz zurück

zu Gunsten des schlichten Steinzeuges mit geflossenen

Glasuren. Die Rolle, die das reich verzierte Porzellan

in China spielte, hat in Japan der Lack übernommen.

In der Tat blühten beide Kunstübungen in derselben Zeit

und haben stilistisch wie zeitlich eine fast parallele Ent-

wicklung durchgemacht. Die japanische Töpferkunst

setzt im 17. und 18. Jahrhundert die Tradition der chine-

sischen Sungzeit fort. Sicherlich werden die chinesi-

schen Erzeugnisse der älteren Zeit ihre japanischen

330

panisches mit Sicherheit zu unterscheiden. Und der

Farbenholzschnitt, den man zum Kunsthandwerk rech-

nen muß, steht trotz seiner Preise innerhalb dieses Ge-

bietes nicht einmal an erster Stelle. Ritualbronzen aus

vorchristlicher Zeit, wie aus China, sind aus Japan aller-

dings höchstens iu Gestalt moderner Nachempfindungen

oder Fälschungen zu erwarten. Und Jade und anderes

Gestein wurde dort selten verarbeitet. Der japanische

Boden wird überhaupt kaum noch unerwartete Schätze

offenbaren. Aber es befinden sich japanische Lack-,

Metallarbeiten und Kleinplastiken in nicht geringer Zahl

bei uns, nicht gerade oft Erzeugnisse der besten Zeit,

doch technisch unübertreffliche Werke der letzten Jahr-

grenzt. Bestehen bleibt, daß die Art, wie es dem Tsu-

bameister gelungen ist, den winzigen Raum einer

Scheibe von neun bis zehn Zentimetern Durchmesser

mit unerschöpflicher Phantasie aufzuteilen oder dem

Drechsler ein knopfförmiges Stück Elfenbein oder

Buchsbaumholz in eine lebendige Figurengruppe umzu-

bilden, nirgends ein Gegenstiick hat. Tsuba und Netsuke

sind in gewisser Weise ideale Sammlungsgegenstände.

Sie nehmen geringen Raum ein, verlangen Nahsicht oder

gar Berührung, bieten trotz ihres winzigen Umfanges

immer neue inhaltliche und technische Überraschungen

und sind vorläufig noch zu erschwinglichen Preisen er-

reichbar. Gute Arbeiten werden allerdings immer

seltener werden. Aus der Heimat ist kaum noch etwas

Abb. 6. Kozuka aus

Shibuichi mit Ein-

lagen. Schauspieler

Abb. 5. Schwertschmuck,

Zwinge und Kopfstück aus

Shakudo mit Einlagen.

Bltihende Blumen

Abb. 7. Kozuka aus

Shibuichi mit Ein-

lagen. Kröte

hunderte. Der chinesischen Porzellankunst hat Europa

wenigstens bis zu einem gewissen Grade Ähnliches an

die Seite zu stelien vermocht, übrigens von China eben-

so abhängig, wie Japan, nicht aber den japanischen

Lackarbeiten, den Schwertschmuck und den Netsuke.

Diese Erzeugnisse japanischer Kunstfertigkeit stehen

in der Tat einzig in der Welt da. Hat man dem japani-

schen Goldlack den Vorwurf virtuoser Küiile gemacht,

so gilt das in mindestens so hohem Maße von den chi-

nesischen Porzellanen. Doch der Erfindungsreichtum

itn Schmuck der Lackarbeiten übertrifft den der chine-

sischen Töpfereien und ist reicher an sinnigen Be-

ziehungen zu der ganzen Geisteskultur des Landes.

Technisch gehört der japanische Lack zu jenert Er-

zeugnissen, deren Herstellungsweise der Westländer

nie ganz enträtseln wird. Ähnliches gilt votn Schwert-

schmuck und von den Netsukes. Richtig, daß diese ele-

ganten Tsubas und Mitokoromonos mit mannigfachsten

Einlagen und die ihrem Zwecke als Knöpfe oft ent-

fremdeten Netsuke meist einem oberflächlichen Luxus

dienten und daß ihre Bearbeitung oft ans Spielerische

zu erwarten. Im Gegenteil, die Japaner fangen bereits

an, Rückkäufe zu machen. Denn was über den Unter-

gang des Handwerkes in China gesagt wurde, gilt für

Japan nicht minder. Japan ist augenblicklich das teu-

erste Land der Welt, wie kürzlich im japanischen Par-

lament festgestellt wurde. Zur Herstellung eines gut

gearbeiteten Lackes gehören viele Monate, eines liebe-

voll durchgebildeten Tsuba oder Netsuke Wochen —,

die Kosteu für neue Stücke würden die der älteren er-

reichen oder iibersteigen.

Zum Scliluß noch ein Wort über die japanische

Keramik. Das bemalte Porzellan tritt ganz zurück

zu Gunsten des schlichten Steinzeuges mit geflossenen

Glasuren. Die Rolle, die das reich verzierte Porzellan

in China spielte, hat in Japan der Lack übernommen.

In der Tat blühten beide Kunstübungen in derselben Zeit

und haben stilistisch wie zeitlich eine fast parallele Ent-

wicklung durchgemacht. Die japanische Töpferkunst

setzt im 17. und 18. Jahrhundert die Tradition der chine-

sischen Sungzeit fort. Sicherlich werden die chinesi-

schen Erzeugnisse der älteren Zeit ihre japanischen

330