221

Zur Erleichterung des Verständniffes bedarf es

aber zuvor noch einiger mathematischer Vorbe-

merkungen,- denn jede künstlerische Darstellung

— sogar allgemekn jede menschliche Vorstellung —

unterliegt dem strengen Geseh einer zahlenmästkg

fcstzulegenden, mathematischen Konstruktion. Wir

könncn deshalb mit allem Necht den folgenden Dar-

legungen den hochbedeutungsvollen Satz des

hl. Augustinus voranstellen, den er kn eiv.

ausspricht: »Es ist dieBedeutung der Zahl

nicht zu unterschätzen, vielmehr erhellt, wenn man

genau zusieht, kn vielen Stellen der Heiligen Schrist,

wie hoch sie zu werten kst. Und nicht ohne Grund

heißt es zum Lobe Gottes: Alles hast du nach

Maß, Zahl und Gewkcht geordnet."

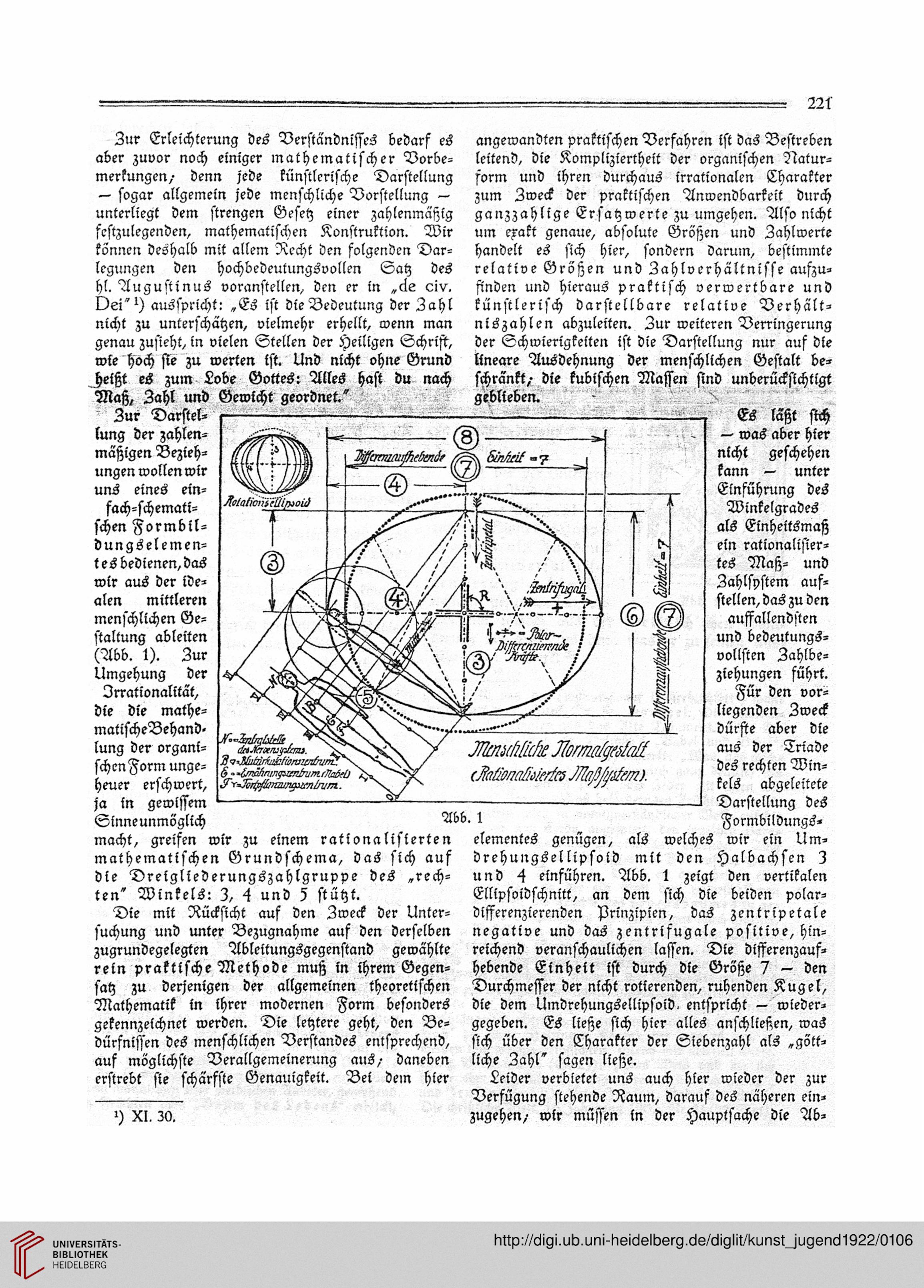

2ur Darstel-

lung der zahlen-

mäßigen Bezieh-

ungenwollenwir

uns eines ein-

fach-schemati-

schen Formbil-

dungselemen-

tesbedienen,das

wlr aus der ide-

alen mittleren

menschlichen Ge-

staltung ableiten

(Abb. 1). Zur

Umgehung der

Zrrationalität,

die dke mathe-

matischeBehand-

lung der organi-

schcnForm unge-

heuer erschwert,

ja in gewissem

Sinneunmöglich

macht, greifen wir zu einem rationalisierten

mathematischen Grundschema, das sich auf

die Dreigliederungszahlgruppe des »rech-

ten" Winkels: 3, 4 und 5 stützt.

Die mit Rückstcht auf den Zweck der Unter-

suchung und unter Bezugnahme auf den derselben

zugrundegelegten Ableitungsgegenstand gewählte

rein praktische Methode muß in threm Gegen-

satz zu derjenigen der allgemeinen theoretischen

Mathematik in ihrer modernen Form besonders

gekennzeichnet werden. Die letztere geht, den Be-

dürfniffen des menschlkchen Verstandes entsprcchend,

auf möglichste Verallgemeinerung aus,- daneben

erstrebt sie schärffte Genauigkeit. Bei dem hier

-) XI. 30.

angewandten praktischen Verfahren ist das Bestreben

leitend, die Kompliziertheit der organischen ?latur-

sorm und ihren durchaus krrationalen Lharakter

zum Zweck der praktischen Anwendbarkcit durch

ganzzahlige Ersatzwerte zu umgehen. Also nicht

um epakt genaue, absolute Größen und Zahlwerte

handclt es sich hier, sondern Sarum, bestimmte

relative Größen und Zahlverhältnisse aufzu-

finden und hieraus praktisch verwertbare und

künstlerisch darstellbare relatioe Verhält-

niszahlen abzuleiten. Zur weiteren Verringerung

der Schwierigkeiten ist die Darstellung nur auf die

lineare Ausdehnung der menschlichen Gestalt be-

schränkt,- die kubischen Maffen sind unberücksichtlgt

Es läßt stch

— was aber hker

nkcht geschehen

kann — unker

Einsührung des

Winkelgrades

als Eknheitsmaß

ein rationalisier-

tes Maß- und

Zahlsystem auf-

stellen,daszuden

auffallendsten

und bedeutungs-

vollsten Zahlbe-

ziehungen führt.

Für den vor-

liegenden Zweck

dürfte aber dke

aus der Trkade

des rechken Win-

kels abgeleitete

Darstellung des

Formbildungs-

elementes genügen, als welches wir ein Um-

drehungsellipsoid mit den Halbachscn 3

und 4 einführen. Abb. 1 zeigt den vertikalen

Ellipsoidschnitt, an dem sich die beiden polar-

differenzierenden Prknzipken, das zentrkpetale

negative und das zentrifugale positive, hin-

reichend veranschaulichen lassen. Die differenzauf-

hebende Einheit ist durch dke Größe 7 — den

Durchmesser der nkcht rotierenden, ruhenden Kugel,

die dem Umdrehungsellipsoid. entsprichk — wieder-

gegeben. Es ließe sich hier alles anschliesien, waS

sich über den Eharakter der Siebenzahl als „gött-

liche Zahl' sagen ließe.

Leider verbietet uns auch hier wkeder der zur

Verfügung stehende Raum, darauf des näheren cin-

zugehen,- wkr müffen ln der Hauptsache die Ab-

Abb. 1

Zur Erleichterung des Verständniffes bedarf es

aber zuvor noch einiger mathematischer Vorbe-

merkungen,- denn jede künstlerische Darstellung

— sogar allgemekn jede menschliche Vorstellung —

unterliegt dem strengen Geseh einer zahlenmästkg

fcstzulegenden, mathematischen Konstruktion. Wir

könncn deshalb mit allem Necht den folgenden Dar-

legungen den hochbedeutungsvollen Satz des

hl. Augustinus voranstellen, den er kn eiv.

ausspricht: »Es ist dieBedeutung der Zahl

nicht zu unterschätzen, vielmehr erhellt, wenn man

genau zusieht, kn vielen Stellen der Heiligen Schrist,

wie hoch sie zu werten kst. Und nicht ohne Grund

heißt es zum Lobe Gottes: Alles hast du nach

Maß, Zahl und Gewkcht geordnet."

2ur Darstel-

lung der zahlen-

mäßigen Bezieh-

ungenwollenwir

uns eines ein-

fach-schemati-

schen Formbil-

dungselemen-

tesbedienen,das

wlr aus der ide-

alen mittleren

menschlichen Ge-

staltung ableiten

(Abb. 1). Zur

Umgehung der

Zrrationalität,

die dke mathe-

matischeBehand-

lung der organi-

schcnForm unge-

heuer erschwert,

ja in gewissem

Sinneunmöglich

macht, greifen wir zu einem rationalisierten

mathematischen Grundschema, das sich auf

die Dreigliederungszahlgruppe des »rech-

ten" Winkels: 3, 4 und 5 stützt.

Die mit Rückstcht auf den Zweck der Unter-

suchung und unter Bezugnahme auf den derselben

zugrundegelegten Ableitungsgegenstand gewählte

rein praktische Methode muß in threm Gegen-

satz zu derjenigen der allgemeinen theoretischen

Mathematik in ihrer modernen Form besonders

gekennzeichnet werden. Die letztere geht, den Be-

dürfniffen des menschlkchen Verstandes entsprcchend,

auf möglichste Verallgemeinerung aus,- daneben

erstrebt sie schärffte Genauigkeit. Bei dem hier

-) XI. 30.

angewandten praktischen Verfahren ist das Bestreben

leitend, die Kompliziertheit der organischen ?latur-

sorm und ihren durchaus krrationalen Lharakter

zum Zweck der praktischen Anwendbarkcit durch

ganzzahlige Ersatzwerte zu umgehen. Also nicht

um epakt genaue, absolute Größen und Zahlwerte

handclt es sich hier, sondern Sarum, bestimmte

relative Größen und Zahlverhältnisse aufzu-

finden und hieraus praktisch verwertbare und

künstlerisch darstellbare relatioe Verhält-

niszahlen abzuleiten. Zur weiteren Verringerung

der Schwierigkeiten ist die Darstellung nur auf die

lineare Ausdehnung der menschlichen Gestalt be-

schränkt,- die kubischen Maffen sind unberücksichtlgt

Es läßt stch

— was aber hker

nkcht geschehen

kann — unker

Einsührung des

Winkelgrades

als Eknheitsmaß

ein rationalisier-

tes Maß- und

Zahlsystem auf-

stellen,daszuden

auffallendsten

und bedeutungs-

vollsten Zahlbe-

ziehungen führt.

Für den vor-

liegenden Zweck

dürfte aber dke

aus der Trkade

des rechken Win-

kels abgeleitete

Darstellung des

Formbildungs-

elementes genügen, als welches wir ein Um-

drehungsellipsoid mit den Halbachscn 3

und 4 einführen. Abb. 1 zeigt den vertikalen

Ellipsoidschnitt, an dem sich die beiden polar-

differenzierenden Prknzipken, das zentrkpetale

negative und das zentrifugale positive, hin-

reichend veranschaulichen lassen. Die differenzauf-

hebende Einheit ist durch dke Größe 7 — den

Durchmesser der nkcht rotierenden, ruhenden Kugel,

die dem Umdrehungsellipsoid. entsprichk — wieder-

gegeben. Es ließe sich hier alles anschliesien, waS

sich über den Eharakter der Siebenzahl als „gött-

liche Zahl' sagen ließe.

Leider verbietet uns auch hier wkeder der zur

Verfügung stehende Raum, darauf des näheren cin-

zugehen,- wkr müffen ln der Hauptsache die Ab-

Abb. 1