AKdlI I C.IN VvJIN KULMJLr tSCJbotlL I

69

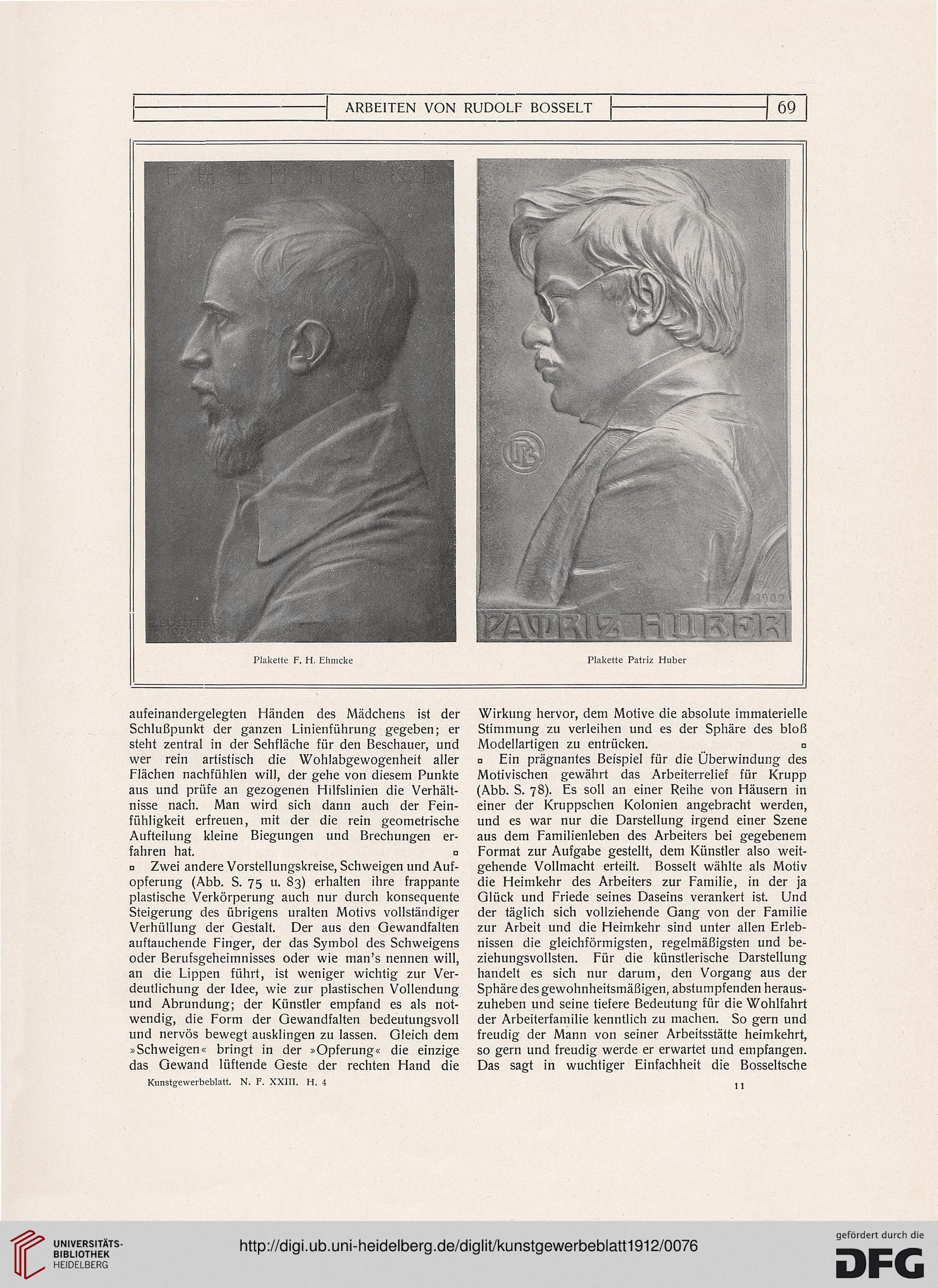

aufeinandergelegten Händen des Mädchens ist der

Schlußpunkt der ganzen Linienführung gegeben; er

steht zentral in der Sehfläche für den Beschauer, und

wer rein artistisch die Wohlabgewogenheit aller

Flächen nachfühlen will, der gehe von diesem Punkte

aus und prüfe an gezogenen Hilfslinien die Verhält-

nisse nach. Man wird sich dann auch der Fein-

fühligkeit erfreuen, mit der die rein geometrische

Aufteilung kleine Biegungen und Brechungen er-

fahren hat. o

□ Zwei andere Vorstellungskreise, Schweigen und Auf-

opferung (Abb. S. 75 u. 83) erhalten ihre frappante

plastische Verkörperung auch nur durch konsequente

Steigerung des übrigens uralten Motivs vollständiger

Verhüllung der Gestalt. Der aus den Gewandfalten

auftauchende Finger, der das Symbol des Schweigens

oder Berufsgeheimnisses oder wie man’s nennen will,

an die Lippen führt, ist weniger wichtig zur Ver-

deutlichung der Idee, wie zur plastischen Vollendung

und Abrundung; der Künstler empfand es als not-

wendig, die Form der Gewandfalten bedeutungsvoll

und nervös bewegt ausklingen zu lassen. Gleich dem

»Schweigen« bringt in der »Opferung« die einzige

das Gewand lüftende Geste der rechten Hand die

Kunstgewerbeblatt. N. F. XXIII. H. 4

Wirkung hervor, dem Motive die absolute immaterielle

Stimmung zu verleihen und es der Sphäre des bloß

Modellartigen zu entrücken. □

o Ein prägnantes Beispiel für die Überwindung des

Motivischen gewährt das Arbeiterrelief für Krupp

(Abb. S. 78). Es soll an einer Reihe von Häusern in

einer der Kruppschen Kolonien angebracht werden,

und es war nur die Darstellung irgend einer Szene

aus dem Familienleben des Arbeiters bei gegebenem

Format zur Aufgabe gestellt, dem Künstler also weit-

gehende Vollmacht erteilt. Bosselt wählte als Motiv

die Heimkehr des Arbeiters zur Familie, in der ja

Glück und Friede seines Daseins verankert ist. Und

der täglich sich vollziehende Gang von der Familie

zur Arbeit und die Heimkehr sind unter allen Erleb-

nissen die gleichförmigsten, regelmäßigsten und be-

ziehungsvollsten. Für die künstlerische Darstellung

handelt es sich nur darum, den Vorgang aus der

Sphäre des gewohnheitsmäßigen, abstumpfenden heraus-

zuheben und seine tiefere Bedeutung für die Wohlfahrt

der Arbeiterfamilie kenntlich zu machen. So gern und

freudig der Mann von seiner Arbeitsstätte heimkehrt,

so gern und freudig werde er erwartet und empfangen.

Das sagt in wuchtiger Einfachheit die Bosseltsche

11

69

aufeinandergelegten Händen des Mädchens ist der

Schlußpunkt der ganzen Linienführung gegeben; er

steht zentral in der Sehfläche für den Beschauer, und

wer rein artistisch die Wohlabgewogenheit aller

Flächen nachfühlen will, der gehe von diesem Punkte

aus und prüfe an gezogenen Hilfslinien die Verhält-

nisse nach. Man wird sich dann auch der Fein-

fühligkeit erfreuen, mit der die rein geometrische

Aufteilung kleine Biegungen und Brechungen er-

fahren hat. o

□ Zwei andere Vorstellungskreise, Schweigen und Auf-

opferung (Abb. S. 75 u. 83) erhalten ihre frappante

plastische Verkörperung auch nur durch konsequente

Steigerung des übrigens uralten Motivs vollständiger

Verhüllung der Gestalt. Der aus den Gewandfalten

auftauchende Finger, der das Symbol des Schweigens

oder Berufsgeheimnisses oder wie man’s nennen will,

an die Lippen führt, ist weniger wichtig zur Ver-

deutlichung der Idee, wie zur plastischen Vollendung

und Abrundung; der Künstler empfand es als not-

wendig, die Form der Gewandfalten bedeutungsvoll

und nervös bewegt ausklingen zu lassen. Gleich dem

»Schweigen« bringt in der »Opferung« die einzige

das Gewand lüftende Geste der rechten Hand die

Kunstgewerbeblatt. N. F. XXIII. H. 4

Wirkung hervor, dem Motive die absolute immaterielle

Stimmung zu verleihen und es der Sphäre des bloß

Modellartigen zu entrücken. □

o Ein prägnantes Beispiel für die Überwindung des

Motivischen gewährt das Arbeiterrelief für Krupp

(Abb. S. 78). Es soll an einer Reihe von Häusern in

einer der Kruppschen Kolonien angebracht werden,

und es war nur die Darstellung irgend einer Szene

aus dem Familienleben des Arbeiters bei gegebenem

Format zur Aufgabe gestellt, dem Künstler also weit-

gehende Vollmacht erteilt. Bosselt wählte als Motiv

die Heimkehr des Arbeiters zur Familie, in der ja

Glück und Friede seines Daseins verankert ist. Und

der täglich sich vollziehende Gang von der Familie

zur Arbeit und die Heimkehr sind unter allen Erleb-

nissen die gleichförmigsten, regelmäßigsten und be-

ziehungsvollsten. Für die künstlerische Darstellung

handelt es sich nur darum, den Vorgang aus der

Sphäre des gewohnheitsmäßigen, abstumpfenden heraus-

zuheben und seine tiefere Bedeutung für die Wohlfahrt

der Arbeiterfamilie kenntlich zu machen. So gern und

freudig der Mann von seiner Arbeitsstätte heimkehrt,

so gern und freudig werde er erwartet und empfangen.

Das sagt in wuchtiger Einfachheit die Bosseltsche

11