DRESDENER GRABDENKMÄLER

OQ A

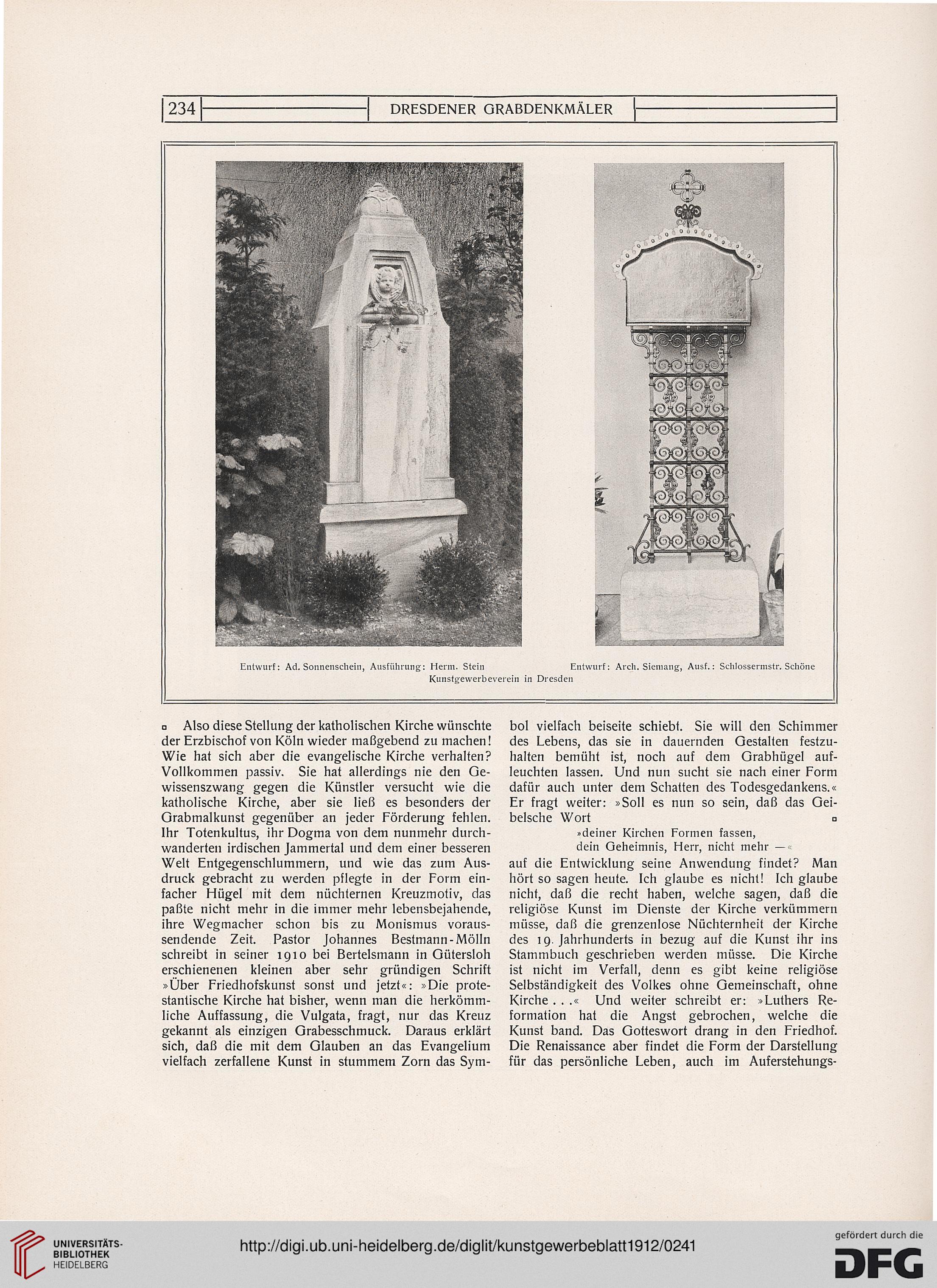

Entwurf: Ad. Sonnenschein, Ausführung: Herrn. Stein

Entwurf: Arch. Siemang, Ausf.: Schlossermstr. Schöne

Kunstgewerbeverein in Dresden

□ Also diese Stellung der katholischen Kirche wünschte

der Erzbischof von Köln wieder maßgebend zu machen!

Wie hat sich aber die evangelische Kirche verhalten?

Vollkommen passiv. Sie hat allerdings nie den Ge-

wissenszwang gegen die Künstler versucht wie die

katholische Kirche, aber sie ließ es besonders der

Grabmalkunst gegenüber an jeder Förderung fehlen.

Ihr Totenkultus, ihr Dogma von dem nunmehr durch-

wanderten irdischen Jammertal und dem einer besseren

Welt Entgegenschlummern, und wie das zum Aus-

druck gebracht zu werden pflegte in der Form ein-

facher Hügel mit dem nüchternen Kreuzmotiv, das

paßte nicht mehr in die immer mehr lebensbejahende,

ihre Wegmacher schon bis zu Monismus voraus-

sendende Zeit. Pastor Johannes Bestmann-Mölln

schreibt in seiner 1910 bei Bertelsmann in Gütersloh

erschienenen kleinen aber sehr gründigen Schrift

»Über Friedhofskunst sonst und jetzt«: »Die prote-

stantische Kirche hat bisher, wenn man die herkömm-

liche Auffassung, die Vulgata, fragt, nur das Kreuz

gekannt als einzigen Grabesschmuck. Daraus erklärt

sich, daß die mit dem Glauben an das Evangelium

vielfach zerfallene Kunst in stummem Zorn das Sym-

bol vielfach beiseite schiebt. Sie will den Schimmer

des Lebens, das sie in dauernden Gestalten festzu-

halten bemüht ist, noch auf dem Grabhügel auf-

leuchten lassen. Und nun sucht sie nach einer Form

dafür auch unter dem Schatten des Todesgedankens.«

Er fragt weiter: »Soll es nun so sein, daß das Gei-

belsche Wort n

»deiner Kirchen Formen fassen,

dein Geheimnis, Herr, nicht mehr —«

auf die Entwicklung seine Anwendung findet? Man

hört so sagen heute. Ich glaube es nicht! Ich glaube

nicht, daß die recht haben, welche sagen, daß die

religiöse Kunst im Dienste der Kirche verkümmern

müsse, daß die grenzenlose Nüchternheit der Kirche

des 19. Jahrhunderts in bezug auf die Kunst ihr ins

Stammbuch geschrieben werden müsse. Die Kirche

ist nicht im Verfall, denn es gibt keine religiöse

Selbständigkeit des Volkes ohne Gemeinschaft, ohne

Kirche . . .« Und weiter schreibt er: »Luthers Re-

formation hat die Angst gebrochen, welche die

Kunst band. Das Gotteswort drang in den Friedhof.

Die Renaissance aber findet die Form der Darstellung

für das persönliche Leben, auch im Auferstehungs-

OQ A

Entwurf: Ad. Sonnenschein, Ausführung: Herrn. Stein

Entwurf: Arch. Siemang, Ausf.: Schlossermstr. Schöne

Kunstgewerbeverein in Dresden

□ Also diese Stellung der katholischen Kirche wünschte

der Erzbischof von Köln wieder maßgebend zu machen!

Wie hat sich aber die evangelische Kirche verhalten?

Vollkommen passiv. Sie hat allerdings nie den Ge-

wissenszwang gegen die Künstler versucht wie die

katholische Kirche, aber sie ließ es besonders der

Grabmalkunst gegenüber an jeder Förderung fehlen.

Ihr Totenkultus, ihr Dogma von dem nunmehr durch-

wanderten irdischen Jammertal und dem einer besseren

Welt Entgegenschlummern, und wie das zum Aus-

druck gebracht zu werden pflegte in der Form ein-

facher Hügel mit dem nüchternen Kreuzmotiv, das

paßte nicht mehr in die immer mehr lebensbejahende,

ihre Wegmacher schon bis zu Monismus voraus-

sendende Zeit. Pastor Johannes Bestmann-Mölln

schreibt in seiner 1910 bei Bertelsmann in Gütersloh

erschienenen kleinen aber sehr gründigen Schrift

»Über Friedhofskunst sonst und jetzt«: »Die prote-

stantische Kirche hat bisher, wenn man die herkömm-

liche Auffassung, die Vulgata, fragt, nur das Kreuz

gekannt als einzigen Grabesschmuck. Daraus erklärt

sich, daß die mit dem Glauben an das Evangelium

vielfach zerfallene Kunst in stummem Zorn das Sym-

bol vielfach beiseite schiebt. Sie will den Schimmer

des Lebens, das sie in dauernden Gestalten festzu-

halten bemüht ist, noch auf dem Grabhügel auf-

leuchten lassen. Und nun sucht sie nach einer Form

dafür auch unter dem Schatten des Todesgedankens.«

Er fragt weiter: »Soll es nun so sein, daß das Gei-

belsche Wort n

»deiner Kirchen Formen fassen,

dein Geheimnis, Herr, nicht mehr —«

auf die Entwicklung seine Anwendung findet? Man

hört so sagen heute. Ich glaube es nicht! Ich glaube

nicht, daß die recht haben, welche sagen, daß die

religiöse Kunst im Dienste der Kirche verkümmern

müsse, daß die grenzenlose Nüchternheit der Kirche

des 19. Jahrhunderts in bezug auf die Kunst ihr ins

Stammbuch geschrieben werden müsse. Die Kirche

ist nicht im Verfall, denn es gibt keine religiöse

Selbständigkeit des Volkes ohne Gemeinschaft, ohne

Kirche . . .« Und weiter schreibt er: »Luthers Re-

formation hat die Angst gebrochen, welche die

Kunst band. Das Gotteswort drang in den Friedhof.

Die Renaissance aber findet die Form der Darstellung

für das persönliche Leben, auch im Auferstehungs-