DRESDENER UND HAMBURGER GRABDENKMÄLER

235

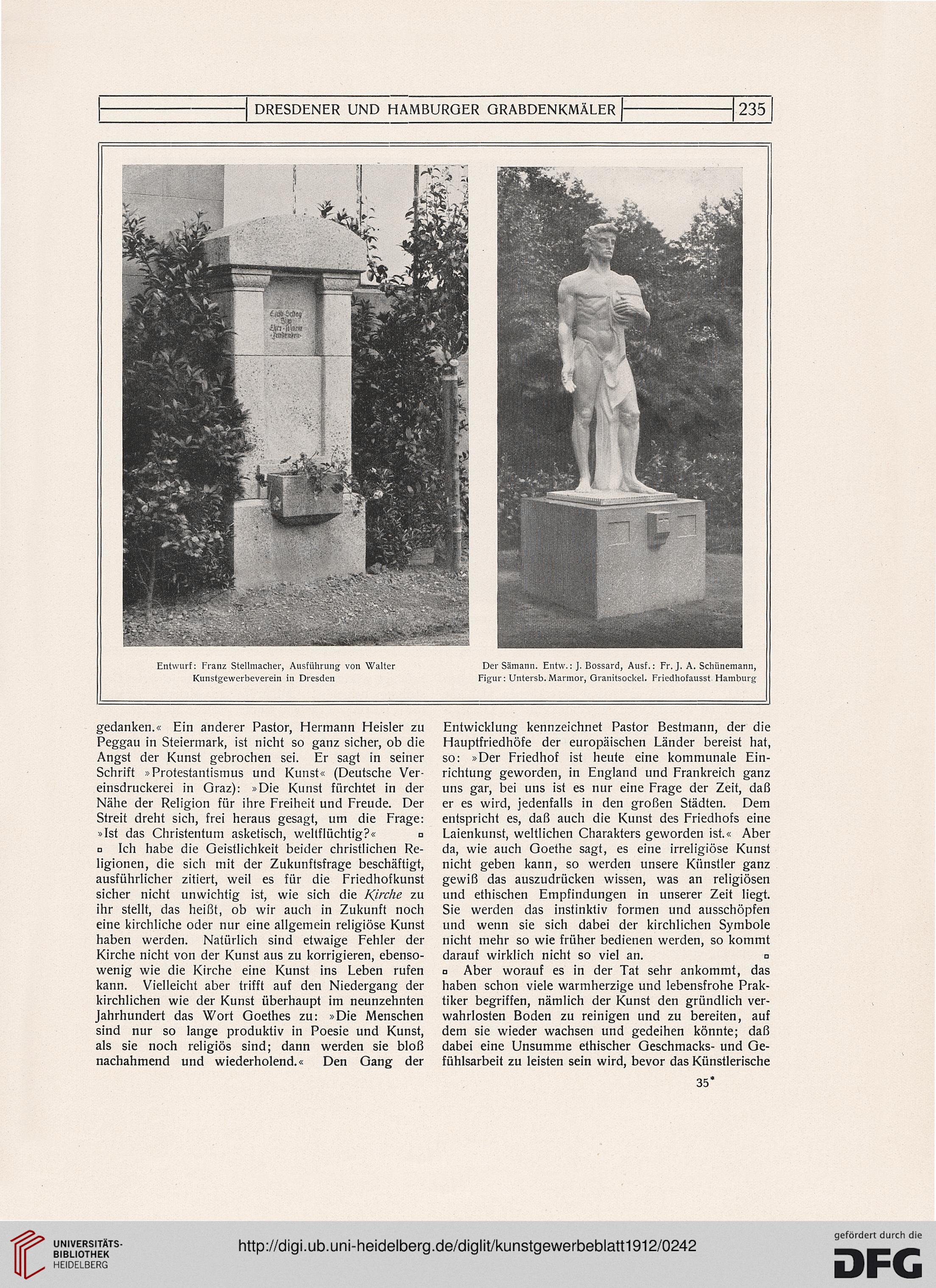

Entwurf: Franz Stellmacher, Ausführung von Walter Der Sämann. Entw.: J. Bossard, Ausf.: Fr. J. A. Schünemann,

Kunstgewerbeverein in Dresden Figur: Untersb. Marmor, Granitsockel. Friedhofausst. Hamburg

gedanken.« Ein anderer Pastor, Hermann Heisler zu

Peggau in Steiermark, ist nicht so ganz sicher, ob die

Angst der Kunst gebrochen sei. Er sagt in seiner

Schrift »Protestantismus und Kunst« (Deutsche Ver-

einsdruckerei in Graz): »Die Kunst fürchtet in der

Nähe der Religion für ihre Freiheit und Freude. Der

Streit dreht sich, frei heraus gesagt, um die Frage:

»Ist das Christentum asketisch, weltflüchtig?« □

□ Ich habe die Geistlichkeit beider christlichen Re-

ligionen, die sich mit der Zukunftsfrage beschäftigt,

ausführlicher zitiert, weil es für die Friedhofkunst

sicher nicht unwichtig ist, wie sich die Kirche zu

ihr stellt, das heißt, ob wir auch in Zukunft noch

eine kirchliche oder nur eine allgemein religiöse Kunst

haben werden. Natürlich sind etwaige Fehler der

Kirche nicht von der Kunst aus zu korrigieren, ebenso-

wenig wie die Kirche eine Kunst ins Leben rufen

kann. Vielleicht aber trifft auf den Niedergang der

kirchlichen wie der Kunst überhaupt im neunzehnten

Jahrhundert das Wort Goethes zu: »Die Menschen

sind nur so lange produktiv in Poesie und Kunst,

als sie noch religiös sind; dann werden sie bloß

nachahmend und wiederholend.« Den Gang der

Entwicklung kennzeichnet Pastor Bestmann, der die

Hauptfriedhöfe der europäischen Länder bereist hat,

so: »Der Friedhof ist heute eine kommunale Ein-

richtung geworden, in England und Frankreich ganz

uns gar, bei uns ist es nur eine Frage der Zeit, daß

er es wird, jedenfalls in den großen Städten. Dem

entspricht es, daß auch die Kunst des Friedhofs eine

Laienkunst, weltlichen Charakters geworden ist.« Aber

da, wie auch Goethe sagt, es eine irreligiöse Kunst

nicht geben kann, so werden unsere Künstler ganz

gewiß das auszudrücken wissen, was an religiösen

und ethischen Empfindungen in unserer Zeit liegt.

Sie werden das instinktiv formen und ausschöpfen

und wenn sie sich dabei der kirchlichen Symbole

nicht mehr so wie früher bedienen werden, so kommt

darauf wirklich nicht so viel an. □

□ Aber worauf es in der Tat sehr ankommt, das

haben schon viele warmherzige und lebensfrohe Prak-

tiker begriffen, nämlich der Kunst den gründlich ver-

wahrlosten Boden zu reinigen und zu bereiten, auf

dem sie wieder wachsen und gedeihen könnte; daß

dabei eine Unsumme ethischer Geschmacks- und Ge-

fühlsarbeit zu leisten sein wird, bevor das Künstlerische

35

235

Entwurf: Franz Stellmacher, Ausführung von Walter Der Sämann. Entw.: J. Bossard, Ausf.: Fr. J. A. Schünemann,

Kunstgewerbeverein in Dresden Figur: Untersb. Marmor, Granitsockel. Friedhofausst. Hamburg

gedanken.« Ein anderer Pastor, Hermann Heisler zu

Peggau in Steiermark, ist nicht so ganz sicher, ob die

Angst der Kunst gebrochen sei. Er sagt in seiner

Schrift »Protestantismus und Kunst« (Deutsche Ver-

einsdruckerei in Graz): »Die Kunst fürchtet in der

Nähe der Religion für ihre Freiheit und Freude. Der

Streit dreht sich, frei heraus gesagt, um die Frage:

»Ist das Christentum asketisch, weltflüchtig?« □

□ Ich habe die Geistlichkeit beider christlichen Re-

ligionen, die sich mit der Zukunftsfrage beschäftigt,

ausführlicher zitiert, weil es für die Friedhofkunst

sicher nicht unwichtig ist, wie sich die Kirche zu

ihr stellt, das heißt, ob wir auch in Zukunft noch

eine kirchliche oder nur eine allgemein religiöse Kunst

haben werden. Natürlich sind etwaige Fehler der

Kirche nicht von der Kunst aus zu korrigieren, ebenso-

wenig wie die Kirche eine Kunst ins Leben rufen

kann. Vielleicht aber trifft auf den Niedergang der

kirchlichen wie der Kunst überhaupt im neunzehnten

Jahrhundert das Wort Goethes zu: »Die Menschen

sind nur so lange produktiv in Poesie und Kunst,

als sie noch religiös sind; dann werden sie bloß

nachahmend und wiederholend.« Den Gang der

Entwicklung kennzeichnet Pastor Bestmann, der die

Hauptfriedhöfe der europäischen Länder bereist hat,

so: »Der Friedhof ist heute eine kommunale Ein-

richtung geworden, in England und Frankreich ganz

uns gar, bei uns ist es nur eine Frage der Zeit, daß

er es wird, jedenfalls in den großen Städten. Dem

entspricht es, daß auch die Kunst des Friedhofs eine

Laienkunst, weltlichen Charakters geworden ist.« Aber

da, wie auch Goethe sagt, es eine irreligiöse Kunst

nicht geben kann, so werden unsere Künstler ganz

gewiß das auszudrücken wissen, was an religiösen

und ethischen Empfindungen in unserer Zeit liegt.

Sie werden das instinktiv formen und ausschöpfen

und wenn sie sich dabei der kirchlichen Symbole

nicht mehr so wie früher bedienen werden, so kommt

darauf wirklich nicht so viel an. □

□ Aber worauf es in der Tat sehr ankommt, das

haben schon viele warmherzige und lebensfrohe Prak-

tiker begriffen, nämlich der Kunst den gründlich ver-

wahrlosten Boden zu reinigen und zu bereiten, auf

dem sie wieder wachsen und gedeihen könnte; daß

dabei eine Unsumme ethischer Geschmacks- und Ge-

fühlsarbeit zu leisten sein wird, bevor das Künstlerische

35