WIESBADENER UND BERLINER GRABDENKMÄLER

237

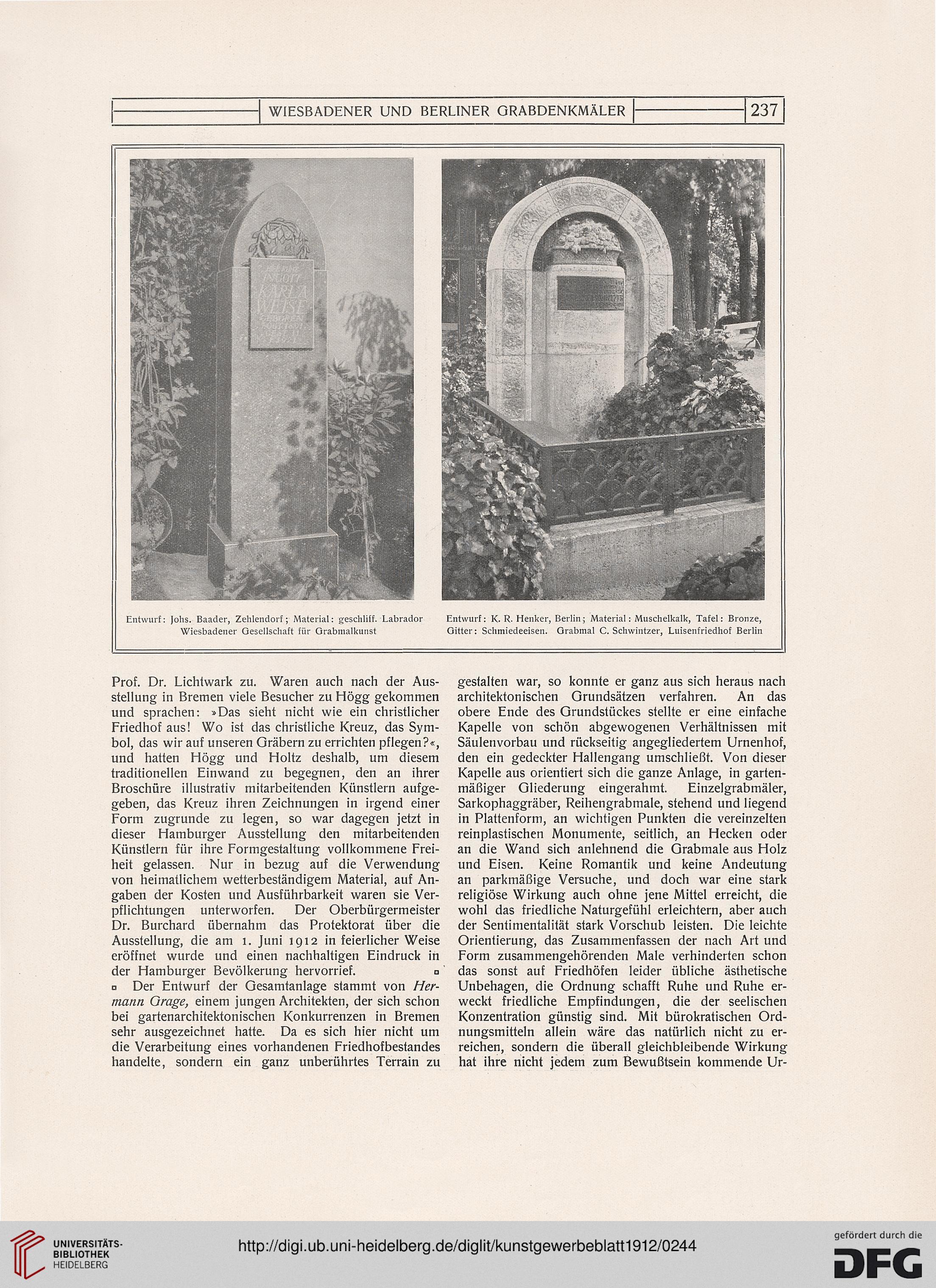

Entwurf: Johs. Baader, Zehlendorf; Material: geschliff. Labrador Entwurf: K. R. Henker, Berlin$ Material: Muschelkalk, Tafel: Bronze,

Wiesbadener Gesellschaft für Grabmalkunst Gitter: Schmiedeeisen. Grabmal C. Schwintzer, Luisenfriedhof Berlin

Prof. Dr. Lichtwark zu. Waren auch nach der Aus-

stellung in Bremen viele Besucher zu Högg gekommen

und sprachen: »Das sieht nicht wie ein christlicher

Friedhof aus! Wo ist das christliche Kreuz, das Sym-

bol, das wir auf unseren Gräbern zu errichten pflegen?«,

und hatten Högg und Holtz deshalb, um diesem

traditionellen Einwand zu begegnen, den an ihrer

Broschüre illustrativ mitarbeitenden Künstlern aufge-

geben, das Kreuz ihren Zeichnungen in irgend einer

Form zugrunde zu legen, so war dagegen jetzt in

dieser Hamburger Ausstellung den mitarbeitenden

Künstlern für ihre Formgestaltung vollkommene Frei-

heit gelassen. Nur in bezug auf die Verwendung

von heimatlichem wetterbeständigem Material, auf An-

gaben der Kosten und Ausführbarkeit waren sie Ver-

pflichtungen unterworfen. Der Oberbürgermeister

Dr. Burchard übernahm das Protektorat über die

Ausstellung, die am 1. Juni 1912 in feierlicher Weise

eröffnet wurde und einen nachhaltigen Eindruck in

der Hamburger Bevölkerung hervorrief. □

□ Der Entwurf der Gesamtanlage stammt von Her-

mann Grage, einem jungen Architekten, der sich schon

bei gartenarchitektonischen Konkurrenzen in Bremen

sehr ausgezeichnet hatte. Da es sich hier nicht um

die Verarbeitung eines vorhandenen Friedhofbestandes

handelte, sondern ein ganz unberührtes Terrain zu

gestalten war, so konnte er ganz aus sich heraus nach

architektonischen Grundsätzen verfahren. An das

obere Ende des Grundstückes stellte er eine einfache

Kapelle von schön abgewogenen Verhältnissen mit

Säulenvorbau und rückseitig angegliedertem Urnenhof,

den ein gedeckter Hallengang umschließt. Von dieser

Kapelle aus orientiert sich die ganze Anlage, in garten-

mäßiger Gliederung eingerahmt. Einzelgrabmäler,

Sarkophaggräber, Reihengrabmale, stehend und liegend

in Plattenform, an wichtigen Punkten die vereinzelten

reinplastischen Monumente, seitlich, an Hecken oder

an die Wand sich anlehnend die Grabmale aus Holz

und Eisen. Keine Romantik und keine Andeutung

an parkmäßige Versuche, und doch war eine stark

religiöse Wirkung auch ohne jene Mittel erreicht, die

wohl das friedliche Naturgefühl erleichtern, aber auch

der Sentimentalität stark Vorschub leisten. Die leichte

Orientierung, das Zusammenfassen der nach Art und

Form zusammengehörenden Male verhinderten schon

das sonst auf Friedhöfen leider übliche ästhetische

Unbehagen, die Ordnung schafft Ruhe und Ruhe er-

weckt friedliche Empfindungen, die der seelischen

Konzentration günstig sind. Mit bürokratischen Ord-

nungsmitteln allein wäre das natürlich nicht zu er-

reichen, sondern die überall gleichbleibende Wirkung

hat ihre nicht jedem zum Bewußtsein kommende Ur-

237

Entwurf: Johs. Baader, Zehlendorf; Material: geschliff. Labrador Entwurf: K. R. Henker, Berlin$ Material: Muschelkalk, Tafel: Bronze,

Wiesbadener Gesellschaft für Grabmalkunst Gitter: Schmiedeeisen. Grabmal C. Schwintzer, Luisenfriedhof Berlin

Prof. Dr. Lichtwark zu. Waren auch nach der Aus-

stellung in Bremen viele Besucher zu Högg gekommen

und sprachen: »Das sieht nicht wie ein christlicher

Friedhof aus! Wo ist das christliche Kreuz, das Sym-

bol, das wir auf unseren Gräbern zu errichten pflegen?«,

und hatten Högg und Holtz deshalb, um diesem

traditionellen Einwand zu begegnen, den an ihrer

Broschüre illustrativ mitarbeitenden Künstlern aufge-

geben, das Kreuz ihren Zeichnungen in irgend einer

Form zugrunde zu legen, so war dagegen jetzt in

dieser Hamburger Ausstellung den mitarbeitenden

Künstlern für ihre Formgestaltung vollkommene Frei-

heit gelassen. Nur in bezug auf die Verwendung

von heimatlichem wetterbeständigem Material, auf An-

gaben der Kosten und Ausführbarkeit waren sie Ver-

pflichtungen unterworfen. Der Oberbürgermeister

Dr. Burchard übernahm das Protektorat über die

Ausstellung, die am 1. Juni 1912 in feierlicher Weise

eröffnet wurde und einen nachhaltigen Eindruck in

der Hamburger Bevölkerung hervorrief. □

□ Der Entwurf der Gesamtanlage stammt von Her-

mann Grage, einem jungen Architekten, der sich schon

bei gartenarchitektonischen Konkurrenzen in Bremen

sehr ausgezeichnet hatte. Da es sich hier nicht um

die Verarbeitung eines vorhandenen Friedhofbestandes

handelte, sondern ein ganz unberührtes Terrain zu

gestalten war, so konnte er ganz aus sich heraus nach

architektonischen Grundsätzen verfahren. An das

obere Ende des Grundstückes stellte er eine einfache

Kapelle von schön abgewogenen Verhältnissen mit

Säulenvorbau und rückseitig angegliedertem Urnenhof,

den ein gedeckter Hallengang umschließt. Von dieser

Kapelle aus orientiert sich die ganze Anlage, in garten-

mäßiger Gliederung eingerahmt. Einzelgrabmäler,

Sarkophaggräber, Reihengrabmale, stehend und liegend

in Plattenform, an wichtigen Punkten die vereinzelten

reinplastischen Monumente, seitlich, an Hecken oder

an die Wand sich anlehnend die Grabmale aus Holz

und Eisen. Keine Romantik und keine Andeutung

an parkmäßige Versuche, und doch war eine stark

religiöse Wirkung auch ohne jene Mittel erreicht, die

wohl das friedliche Naturgefühl erleichtern, aber auch

der Sentimentalität stark Vorschub leisten. Die leichte

Orientierung, das Zusammenfassen der nach Art und

Form zusammengehörenden Male verhinderten schon

das sonst auf Friedhöfen leider übliche ästhetische

Unbehagen, die Ordnung schafft Ruhe und Ruhe er-

weckt friedliche Empfindungen, die der seelischen

Konzentration günstig sind. Mit bürokratischen Ord-

nungsmitteln allein wäre das natürlich nicht zu er-

reichen, sondern die überall gleichbleibende Wirkung

hat ihre nicht jedem zum Bewußtsein kommende Ur-