163

1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.

164

man in der Apsis ein jetzt zugeblendetes ro-

manisches Rundbogenfenster. Der Bau be-

steht aus Bruchsteinen, der Apsisbogen (Chor-

bogen) aber aus Quadern. Die Gewölbe der

oberen und der unteren Kapelle sind im XVII.

oder XVIII. Jahrh. (1769?) aus Backsteinen er-

neuert. Die untere, kellerartige Kapelle zeigt

gegenüber dem (nördlichen) Eingang noch eine

grofse gemauerte Altarmensa. Die untere

Kapelle ist jetzt ihrer ursprünglichen Bestim-

mung, der Aufbewahrung der Todtengebeine,

entzogen, und der sicher aus neuerer Zeit

stammende Titulus St. Joseph der oberen Ka-

vor. Diese Aufnahmen, welche ich der Güte

der Herren Bauamtmann Kremer und Kreis-

bauassessor Niedermayer in Regensburg ver-

danke, veranlassen mich, den Bau zu be-

sprechen.

Die Friedhofkapelle von St. Emmeram soll

am 28. Oktober 1189 von dem Bischof Konrad

von Regensburg zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit,

des hl. Michael und Aller Heiligen geweiht

worden sein.7) Es war eine einschiffige Kapelle

mit halbrunder Apsis im Osten. Ursprünglich

flach gedeckt, ist die obere Kapelle im XVII.

bis XVIII. Jahrh. gewölbt worden. Damals

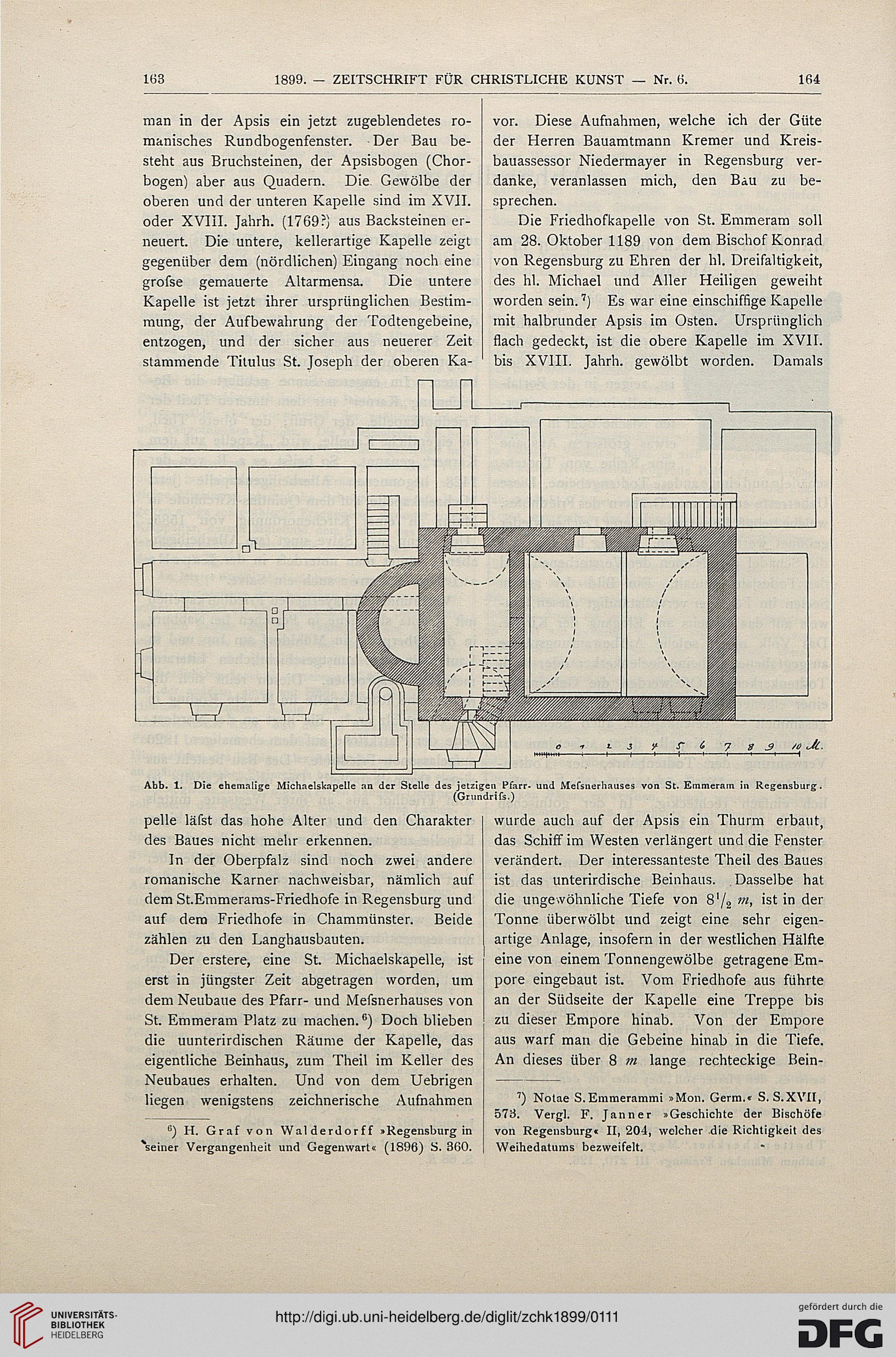

Abb. 1. Die ehemalige Michaelskapelle an der Stelle des jetzigen Pfarr- und Mefsnerhauses von St. Emmeram in Regensburg.

(Gnmdrifs.)

pelle läfst das hohe Alter und den Charakter

des Baues nicht mehr erkennen.

In der Oberpfalz sind noch zwei andere

romanische Karner nachweisbar, nämlich auf

dem St.Emmerams-Friedhofe in Regensburg und

auf dem Friedhofe in Chammünster. Beide

zählen zu den Langhausbauten.

Der erstere, eine St. Michaelskapelle, ist

erst in jüngster Zeit abgetragen worden, um

dem Neubaue des Pfarr- und Mefsnerhauses von

St. Emmeram Platz zu machen. °) Doch blieben

die uunterirdischen Räume der Kapelle, das

eigentliche Beinhaus, zum Theil im Keller des

Neubaues erhalten. Und von dem Uebrigen

liegen wenigstens zeichnerische Aufnahmen

°) H. Graf von Walderdorff »Regensburgin

seiner Vergangenheit und Gegenwart« (1896) S. 360.

wurde auch auf der Apsis ein Thurm erbaut,

das Schiff im Westen verlängert und die Fenster

verändert. Der interessanteste Theil des Baues

ist das unterirdische Beinhaus. Dasselbe hat

die ungewöhnliche Tiefe von 8'/2 m> ist in der

Tonne überwölbt und zeigt eine sehr eigen-

artige Anlage, insofern in der westlichen Hälfte

eine von einem Tonnengewölbe getragene Em-

pore eingebaut ist. Vom Friedhofe aus führte

an der Südseite der Kapelle eine Treppe bis

zu dieser Empore hinab. Von der Empore

aus warf man die Gebeine hinab in die Tiefe.

An dieses über 8 m lange rechteckige Bein-

7) Notae S.Emmerammi »Mon. Germ.« S. S.XVII,

573. Vergl. F. Janner »Geschichte der Bischöfe

von Regensburg« II, 204, welcher die Richtigkeit des

Weihedatums bezweifelt.

1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.

164

man in der Apsis ein jetzt zugeblendetes ro-

manisches Rundbogenfenster. Der Bau be-

steht aus Bruchsteinen, der Apsisbogen (Chor-

bogen) aber aus Quadern. Die Gewölbe der

oberen und der unteren Kapelle sind im XVII.

oder XVIII. Jahrh. (1769?) aus Backsteinen er-

neuert. Die untere, kellerartige Kapelle zeigt

gegenüber dem (nördlichen) Eingang noch eine

grofse gemauerte Altarmensa. Die untere

Kapelle ist jetzt ihrer ursprünglichen Bestim-

mung, der Aufbewahrung der Todtengebeine,

entzogen, und der sicher aus neuerer Zeit

stammende Titulus St. Joseph der oberen Ka-

vor. Diese Aufnahmen, welche ich der Güte

der Herren Bauamtmann Kremer und Kreis-

bauassessor Niedermayer in Regensburg ver-

danke, veranlassen mich, den Bau zu be-

sprechen.

Die Friedhofkapelle von St. Emmeram soll

am 28. Oktober 1189 von dem Bischof Konrad

von Regensburg zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit,

des hl. Michael und Aller Heiligen geweiht

worden sein.7) Es war eine einschiffige Kapelle

mit halbrunder Apsis im Osten. Ursprünglich

flach gedeckt, ist die obere Kapelle im XVII.

bis XVIII. Jahrh. gewölbt worden. Damals

Abb. 1. Die ehemalige Michaelskapelle an der Stelle des jetzigen Pfarr- und Mefsnerhauses von St. Emmeram in Regensburg.

(Gnmdrifs.)

pelle läfst das hohe Alter und den Charakter

des Baues nicht mehr erkennen.

In der Oberpfalz sind noch zwei andere

romanische Karner nachweisbar, nämlich auf

dem St.Emmerams-Friedhofe in Regensburg und

auf dem Friedhofe in Chammünster. Beide

zählen zu den Langhausbauten.

Der erstere, eine St. Michaelskapelle, ist

erst in jüngster Zeit abgetragen worden, um

dem Neubaue des Pfarr- und Mefsnerhauses von

St. Emmeram Platz zu machen. °) Doch blieben

die uunterirdischen Räume der Kapelle, das

eigentliche Beinhaus, zum Theil im Keller des

Neubaues erhalten. Und von dem Uebrigen

liegen wenigstens zeichnerische Aufnahmen

°) H. Graf von Walderdorff »Regensburgin

seiner Vergangenheit und Gegenwart« (1896) S. 360.

wurde auch auf der Apsis ein Thurm erbaut,

das Schiff im Westen verlängert und die Fenster

verändert. Der interessanteste Theil des Baues

ist das unterirdische Beinhaus. Dasselbe hat

die ungewöhnliche Tiefe von 8'/2 m> ist in der

Tonne überwölbt und zeigt eine sehr eigen-

artige Anlage, insofern in der westlichen Hälfte

eine von einem Tonnengewölbe getragene Em-

pore eingebaut ist. Vom Friedhofe aus führte

an der Südseite der Kapelle eine Treppe bis

zu dieser Empore hinab. Von der Empore

aus warf man die Gebeine hinab in die Tiefe.

An dieses über 8 m lange rechteckige Bein-

7) Notae S.Emmerammi »Mon. Germ.« S. S.XVII,

573. Vergl. F. Janner »Geschichte der Bischöfe

von Regensburg« II, 204, welcher die Richtigkeit des

Weihedatums bezweifelt.