267

1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.

268

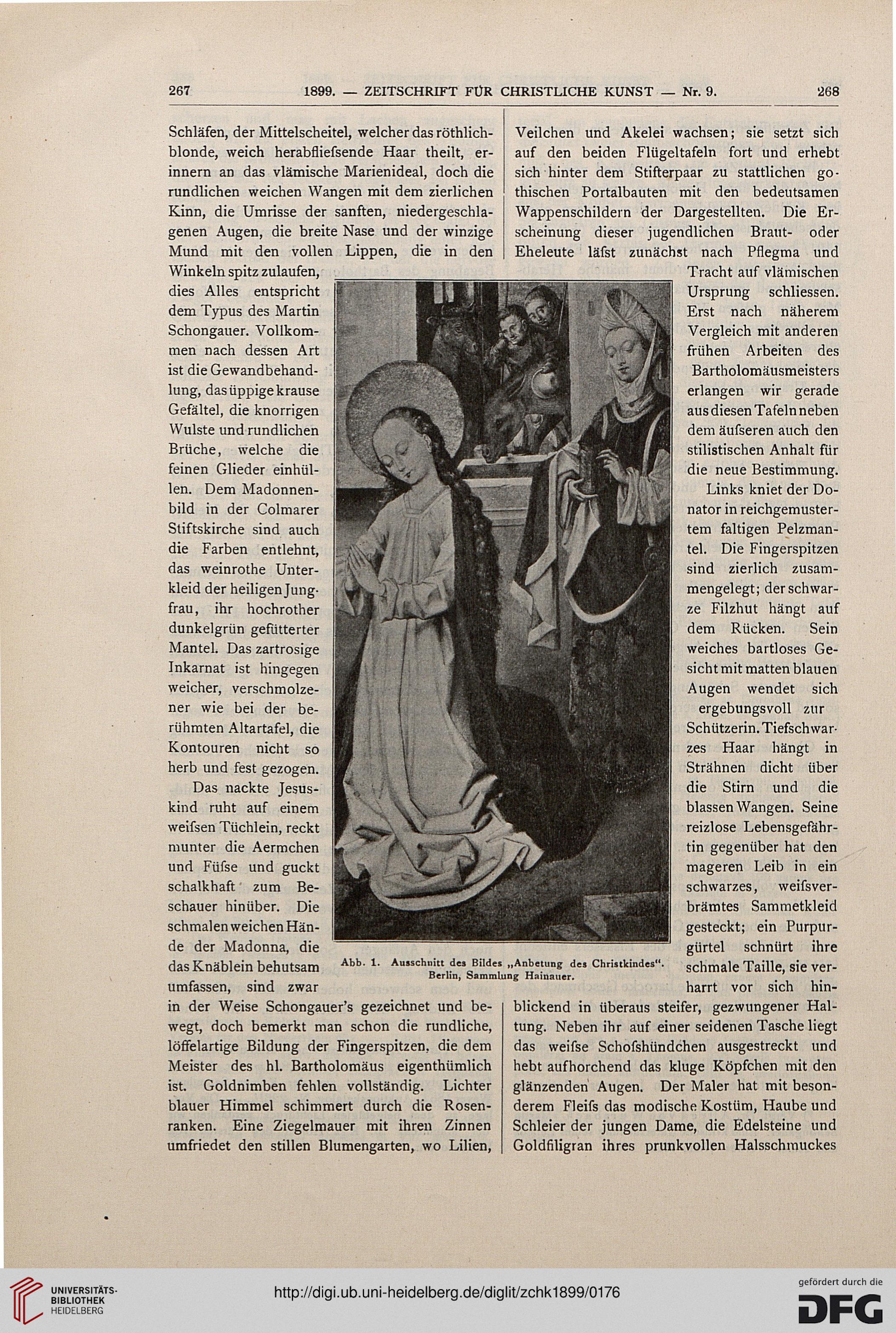

Schläfen, der Mittelscheitel, welcher das röthlich-

blonde, weich herabfliefsende Haar theilt, er-

innern an das vlämische Marienideal, doch die

rundlichen weichen Wangen mit dem zierlichen

Kinn, die Umrisse der sanften, niedergeschla-

genen Augen, die breite Nase und der winzige

Mund mit den vollen Lippen, die in den

Winkeln spitz zulaufen,

dies Alles entspricht

dem Typus des Martin

Schongauer. Vollkom-

men nach dessen Art

ist die Gewandbehand-

lung, das üppige krause

Gefältel, die knorrigen

Wulste und rundlichen

Brüche, welche die

feinen Glieder einhül-

len. Dem Madonnen-

bild in der Colmarer

Stiftskirche sind auch

die Farben entlehnt,

das weinrothe Unter-

kleid der heiligen Jung-

frau, ihr hochrother

dunkelgrün gefütterter

Mantel. Das zartrosige

Inkarnat ist hingegen

weicher, verschmolze-

ner wie bei der be-

rühmten Altartafel, die

Kontouren nicht so

herb und fest gezogen.

Das nackte Jesus-

kind ruht auf einem

weifsen Tüchlein, reckt

munter die Aermchen

und Füfse und guckt

schalkhaft zum Be-

schauer hinüber. Die

schmalen weichen Hän-

de der Madonna, die

das Knäblein behutsam

umfassen, sind zwar

in der Weise Schongauer's gezeichnet und be-

wegt, doch bemerkt man schon die rundliche,

löffelartige Bildung der Fingerspitzen, die dem

Meister des hl. Bartholomäus eigenthümlich

ist. Goldnimben fehlen vollständig. Lichter

blauer Himmel schimmert durch die Rosen-

ranken. Eine Ziegelmauer mit ihren Zinnen

umfriedet den stillen Blumengarten, wo Lilien,

Abb. I. Ausschnitt des Bildes „Anbetung des Christkindes".

Berlin, Sammlung Hainauer.

Veilchen und Akelei wachsen; sie setzt sich

auf den beiden Flügeltafeln fort und erhebt

sich hinter dem Stifterpaar zu stattlichen go-

thischen Portalbauten mit den bedeutsamen

Wappenschildern der Dargestellten. Die Er-

scheinung dieser jugendlichen Braut- oder

Eheleute läfst zunächst nach Pflegma und

Tracht auf vlämischen

Ursprung schliessen.

Erst nach näherem

Vergleich mit anderen

frühen Arbeiten des

Bartholomäusmeisters

erlangen wir gerade

aus diesen Tafeln neben

dem äufseren auch den

stilistischen Anhalt für

die neue Bestimmung.

Links kniet der Do-

nator in reichgemuster-

tem faltigen Pelzman-

tel. Die Fingerspitzen

sind zierlich zusam-

mengelegt; der schwar-

ze Filzhut hängt auf

dem Rücken. Sein

weiches bartloses Ge-

sicht mit matten blauen

Augen wendet sich

ergebungsvoll zur

Schützerin. Tiefschwar-

zes Haar hängt in

Strähnen dicht über

die Stirn und die

blassen Wangen. Seine

reizlose Lebensgefähr-

tin gegenüber hat den

mageren Leib in ein

schwarzes, weifs ver-

brämtes Sammetkleid

gesteckt; ein Purpur-

gürtel schnürt ihre

schmale Taille, sie ver-

harrt vor sich hin-

blickend in überaus steifer, gezwungener Hal-

tung. Neben ihr auf einer seidenen Tasche liegt

das weifse Schofshündchen ausgestreckt und

hebt aufhorchend das kluge Köpfchen mit den

glänzenden Augen. Der Maler hat mit beson-

derem Fleifs das modische Kostüm, Haube und

Schleier der jungen Dame, die Edelsteine und

Goldfiligran ihres prunkvollen Halsschmuckes

1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.

268

Schläfen, der Mittelscheitel, welcher das röthlich-

blonde, weich herabfliefsende Haar theilt, er-

innern an das vlämische Marienideal, doch die

rundlichen weichen Wangen mit dem zierlichen

Kinn, die Umrisse der sanften, niedergeschla-

genen Augen, die breite Nase und der winzige

Mund mit den vollen Lippen, die in den

Winkeln spitz zulaufen,

dies Alles entspricht

dem Typus des Martin

Schongauer. Vollkom-

men nach dessen Art

ist die Gewandbehand-

lung, das üppige krause

Gefältel, die knorrigen

Wulste und rundlichen

Brüche, welche die

feinen Glieder einhül-

len. Dem Madonnen-

bild in der Colmarer

Stiftskirche sind auch

die Farben entlehnt,

das weinrothe Unter-

kleid der heiligen Jung-

frau, ihr hochrother

dunkelgrün gefütterter

Mantel. Das zartrosige

Inkarnat ist hingegen

weicher, verschmolze-

ner wie bei der be-

rühmten Altartafel, die

Kontouren nicht so

herb und fest gezogen.

Das nackte Jesus-

kind ruht auf einem

weifsen Tüchlein, reckt

munter die Aermchen

und Füfse und guckt

schalkhaft zum Be-

schauer hinüber. Die

schmalen weichen Hän-

de der Madonna, die

das Knäblein behutsam

umfassen, sind zwar

in der Weise Schongauer's gezeichnet und be-

wegt, doch bemerkt man schon die rundliche,

löffelartige Bildung der Fingerspitzen, die dem

Meister des hl. Bartholomäus eigenthümlich

ist. Goldnimben fehlen vollständig. Lichter

blauer Himmel schimmert durch die Rosen-

ranken. Eine Ziegelmauer mit ihren Zinnen

umfriedet den stillen Blumengarten, wo Lilien,

Abb. I. Ausschnitt des Bildes „Anbetung des Christkindes".

Berlin, Sammlung Hainauer.

Veilchen und Akelei wachsen; sie setzt sich

auf den beiden Flügeltafeln fort und erhebt

sich hinter dem Stifterpaar zu stattlichen go-

thischen Portalbauten mit den bedeutsamen

Wappenschildern der Dargestellten. Die Er-

scheinung dieser jugendlichen Braut- oder

Eheleute läfst zunächst nach Pflegma und

Tracht auf vlämischen

Ursprung schliessen.

Erst nach näherem

Vergleich mit anderen

frühen Arbeiten des

Bartholomäusmeisters

erlangen wir gerade

aus diesen Tafeln neben

dem äufseren auch den

stilistischen Anhalt für

die neue Bestimmung.

Links kniet der Do-

nator in reichgemuster-

tem faltigen Pelzman-

tel. Die Fingerspitzen

sind zierlich zusam-

mengelegt; der schwar-

ze Filzhut hängt auf

dem Rücken. Sein

weiches bartloses Ge-

sicht mit matten blauen

Augen wendet sich

ergebungsvoll zur

Schützerin. Tiefschwar-

zes Haar hängt in

Strähnen dicht über

die Stirn und die

blassen Wangen. Seine

reizlose Lebensgefähr-

tin gegenüber hat den

mageren Leib in ein

schwarzes, weifs ver-

brämtes Sammetkleid

gesteckt; ein Purpur-

gürtel schnürt ihre

schmale Taille, sie ver-

harrt vor sich hin-

blickend in überaus steifer, gezwungener Hal-

tung. Neben ihr auf einer seidenen Tasche liegt

das weifse Schofshündchen ausgestreckt und

hebt aufhorchend das kluge Köpfchen mit den

glänzenden Augen. Der Maler hat mit beson-

derem Fleifs das modische Kostüm, Haube und

Schleier der jungen Dame, die Edelsteine und

Goldfiligran ihres prunkvollen Halsschmuckes