295

1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST

Nr. 10.

296

unter den Gewändern sich verschiedene be-

finden, welche erst dem XVI. Jahrh. ange-

hören, können die Paramente nicht wohl vorher

aus der Basilika in die Pfarrkirche übertragen

worden sein; freilich ist die Möglichkeit nicht

ausgeschlossen, dafs die dem XVI. Jahrh. ent-

stammenden Gewänder erst nachträglich durch

irgend einen Umstand zu den andern gekom-

men sind.

Von den drei Pontifikalsandalen scheint das

Paar am ältesten zu sein, von dem ich einen

Schuh unter Abb. 1 wiedergebe. Die Sohle be-

steht bei ihm aus einer kräftigen Korkplatte,

welche unten mit schwarzem, seitlich aber mit

weifsem Leder überzogen ist. Auch im Innern

sind die Sandalen mit weifsem Leder ausge-

kleidet. Das Oberleder ist mit blauer Seide

welchen Inschriften und Ornament noch frei

lassen, ist theils mit kleinen Rosettchen aus

vergoldetem Leder verziert, in deren Mitte sich

eine silberne Niete befindet, theils von feinen

Löchlein durchbrochen, in welche ebenfalls ein

Silberknöpfchen von der Gröfse eines kräftigen

Stecknadelkopfes eingenietet ist. Ich mache

auf diese Eigenthümlichkeit besonders aufmerk-

sam; denn sie gibt uns eine Lösung der Frage:

wozu die vielen Löchlein, welche wir im Ober-

leder der Pontifikalsandalen des XII. Jahrh.

mehrfach antreffen. In meiner „Geschichte der

pontifikalen Gewänder des Abendlandes" habe

ich mich mit derselben näher beschäftigt

(S. 118f) und die verschiedenen Versuche, die

Löchlein zu deuten, einer Kritik unterzogen.

Mir selbst erschien es mit Rücksicht auf eine

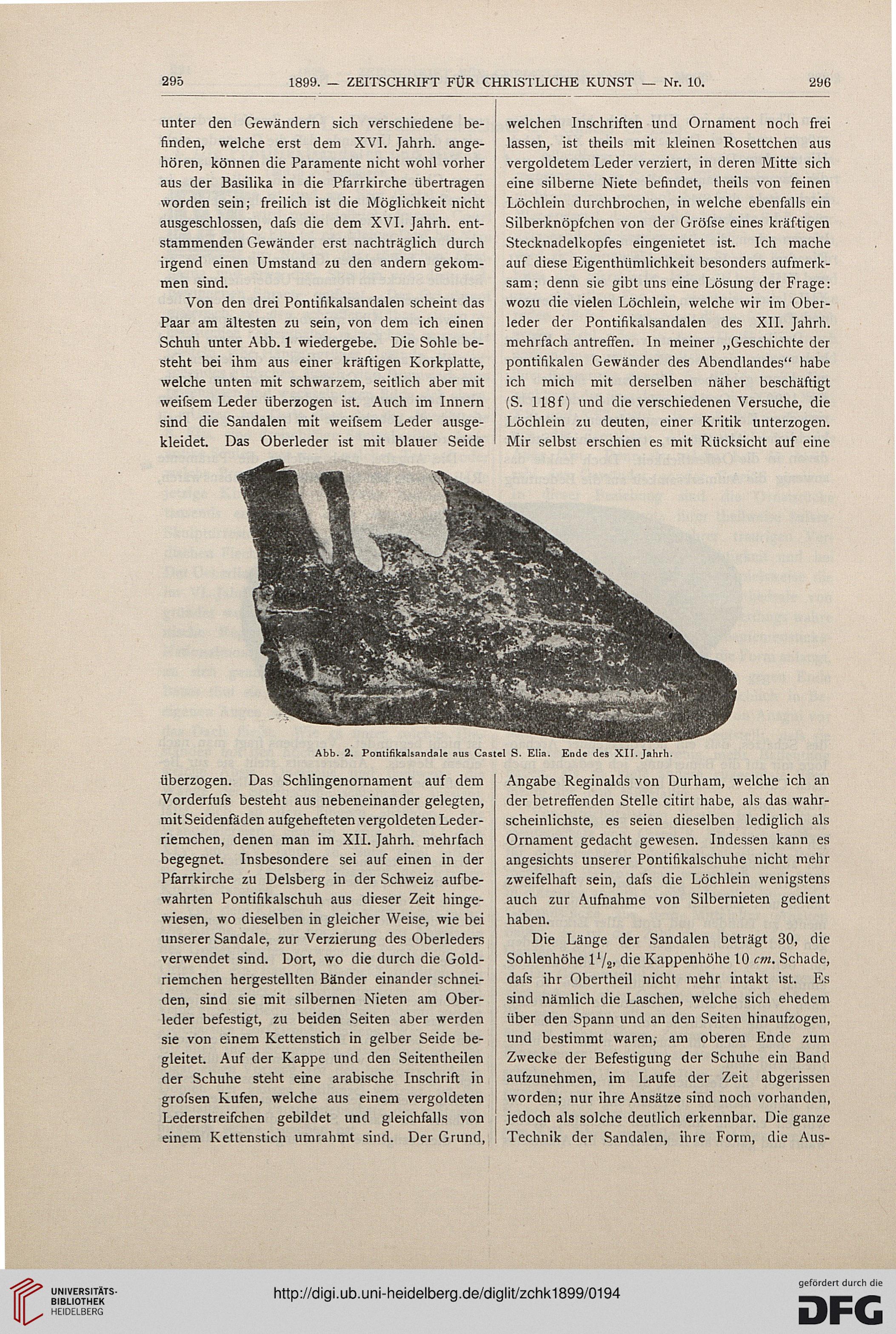

Abb. 2. Pontifikalsandale aus Castel S. Elia. Ende des XII. Jahrh.

überzogen. Das Schiingenornament auf dem

Vorderfufs besteht aus nebeneinander gelegten,

mit Seidenfäden aufgehefteten vergoldeten Leder-

riemchen, denen man im XII. Jahrh. mehrfach

begegnet. Insbesondere sei auf einen in der

Pfarrkirche zu Delsberg in der Schweiz aufbe-

wahrten Pontifikalschuh aus dieser Zeit hinge-

wiesen, wo dieselben in gleicher Weise, wie bei

unserer Sandale, zur Verzierung des Oberleders

verwendet sind. Dort, wo die durch die Gold-

riemchen hergestellten Bänder einander schnei-

den, sind sie mit silbernen Nieten am Ober-

leder befestigt, zu beiden Seiten aber werden

sie von einem Kettenstich in gelber Seide be-

gleitet. Auf der Kappe und den Seitentheilen

der Schuhe steht eine arabische Inschrift in

grofsen Kufen, welche aus einem vergoldeten

Lederstreifchen gebildet und gleichfalls von

einem Kettenstich umrahmt sind. Der Grund,

Angabe Reginalds von Durham, welche ich an

der betreffenden Stelle citirt habe, als das wahr-

scheinlichste, es seien dieselben lediglich als

Ornament gedacht gewesen. Indessen kann es

angesichts unserer Pontifikalschuhe nicht mehr

zweifelhaft sein, dafs die Löchlein wenigstens

auch zur Aufnahme von Silbernieten gedient

haben.

Die Länge der Sandalen beträgt 30, die

Sohlenhöhe ll/2, die Kappenhöhe 10 cm. Schade,

dafs ihr Obertheil nicht mehr intakt ist. Es

sind nämlich die Laschen, welche sich ehedem

über den Spann und an den Seiten hinaufzogen,

und bestimmt waren; am oberen Ende zum

Zwecke der Befestigung der Schuhe ein Band

aufzunehmen, im Laufe der Zeit abgerissen

worden; nur ihre Ansätze sind noch vorhanden,

jedoch als solche deutlich erkennbar. Die ganze

Technik der Sandalen, ihre Form, die Aus-

1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST

Nr. 10.

296

unter den Gewändern sich verschiedene be-

finden, welche erst dem XVI. Jahrh. ange-

hören, können die Paramente nicht wohl vorher

aus der Basilika in die Pfarrkirche übertragen

worden sein; freilich ist die Möglichkeit nicht

ausgeschlossen, dafs die dem XVI. Jahrh. ent-

stammenden Gewänder erst nachträglich durch

irgend einen Umstand zu den andern gekom-

men sind.

Von den drei Pontifikalsandalen scheint das

Paar am ältesten zu sein, von dem ich einen

Schuh unter Abb. 1 wiedergebe. Die Sohle be-

steht bei ihm aus einer kräftigen Korkplatte,

welche unten mit schwarzem, seitlich aber mit

weifsem Leder überzogen ist. Auch im Innern

sind die Sandalen mit weifsem Leder ausge-

kleidet. Das Oberleder ist mit blauer Seide

welchen Inschriften und Ornament noch frei

lassen, ist theils mit kleinen Rosettchen aus

vergoldetem Leder verziert, in deren Mitte sich

eine silberne Niete befindet, theils von feinen

Löchlein durchbrochen, in welche ebenfalls ein

Silberknöpfchen von der Gröfse eines kräftigen

Stecknadelkopfes eingenietet ist. Ich mache

auf diese Eigenthümlichkeit besonders aufmerk-

sam; denn sie gibt uns eine Lösung der Frage:

wozu die vielen Löchlein, welche wir im Ober-

leder der Pontifikalsandalen des XII. Jahrh.

mehrfach antreffen. In meiner „Geschichte der

pontifikalen Gewänder des Abendlandes" habe

ich mich mit derselben näher beschäftigt

(S. 118f) und die verschiedenen Versuche, die

Löchlein zu deuten, einer Kritik unterzogen.

Mir selbst erschien es mit Rücksicht auf eine

Abb. 2. Pontifikalsandale aus Castel S. Elia. Ende des XII. Jahrh.

überzogen. Das Schiingenornament auf dem

Vorderfufs besteht aus nebeneinander gelegten,

mit Seidenfäden aufgehefteten vergoldeten Leder-

riemchen, denen man im XII. Jahrh. mehrfach

begegnet. Insbesondere sei auf einen in der

Pfarrkirche zu Delsberg in der Schweiz aufbe-

wahrten Pontifikalschuh aus dieser Zeit hinge-

wiesen, wo dieselben in gleicher Weise, wie bei

unserer Sandale, zur Verzierung des Oberleders

verwendet sind. Dort, wo die durch die Gold-

riemchen hergestellten Bänder einander schnei-

den, sind sie mit silbernen Nieten am Ober-

leder befestigt, zu beiden Seiten aber werden

sie von einem Kettenstich in gelber Seide be-

gleitet. Auf der Kappe und den Seitentheilen

der Schuhe steht eine arabische Inschrift in

grofsen Kufen, welche aus einem vergoldeten

Lederstreifchen gebildet und gleichfalls von

einem Kettenstich umrahmt sind. Der Grund,

Angabe Reginalds von Durham, welche ich an

der betreffenden Stelle citirt habe, als das wahr-

scheinlichste, es seien dieselben lediglich als

Ornament gedacht gewesen. Indessen kann es

angesichts unserer Pontifikalschuhe nicht mehr

zweifelhaft sein, dafs die Löchlein wenigstens

auch zur Aufnahme von Silbernieten gedient

haben.

Die Länge der Sandalen beträgt 30, die

Sohlenhöhe ll/2, die Kappenhöhe 10 cm. Schade,

dafs ihr Obertheil nicht mehr intakt ist. Es

sind nämlich die Laschen, welche sich ehedem

über den Spann und an den Seiten hinaufzogen,

und bestimmt waren; am oberen Ende zum

Zwecke der Befestigung der Schuhe ein Band

aufzunehmen, im Laufe der Zeit abgerissen

worden; nur ihre Ansätze sind noch vorhanden,

jedoch als solche deutlich erkennbar. Die ganze

Technik der Sandalen, ihre Form, die Aus-