DIE SAMMLUNG DR. RICHARD VON SCHNITZLER IN CÖLN

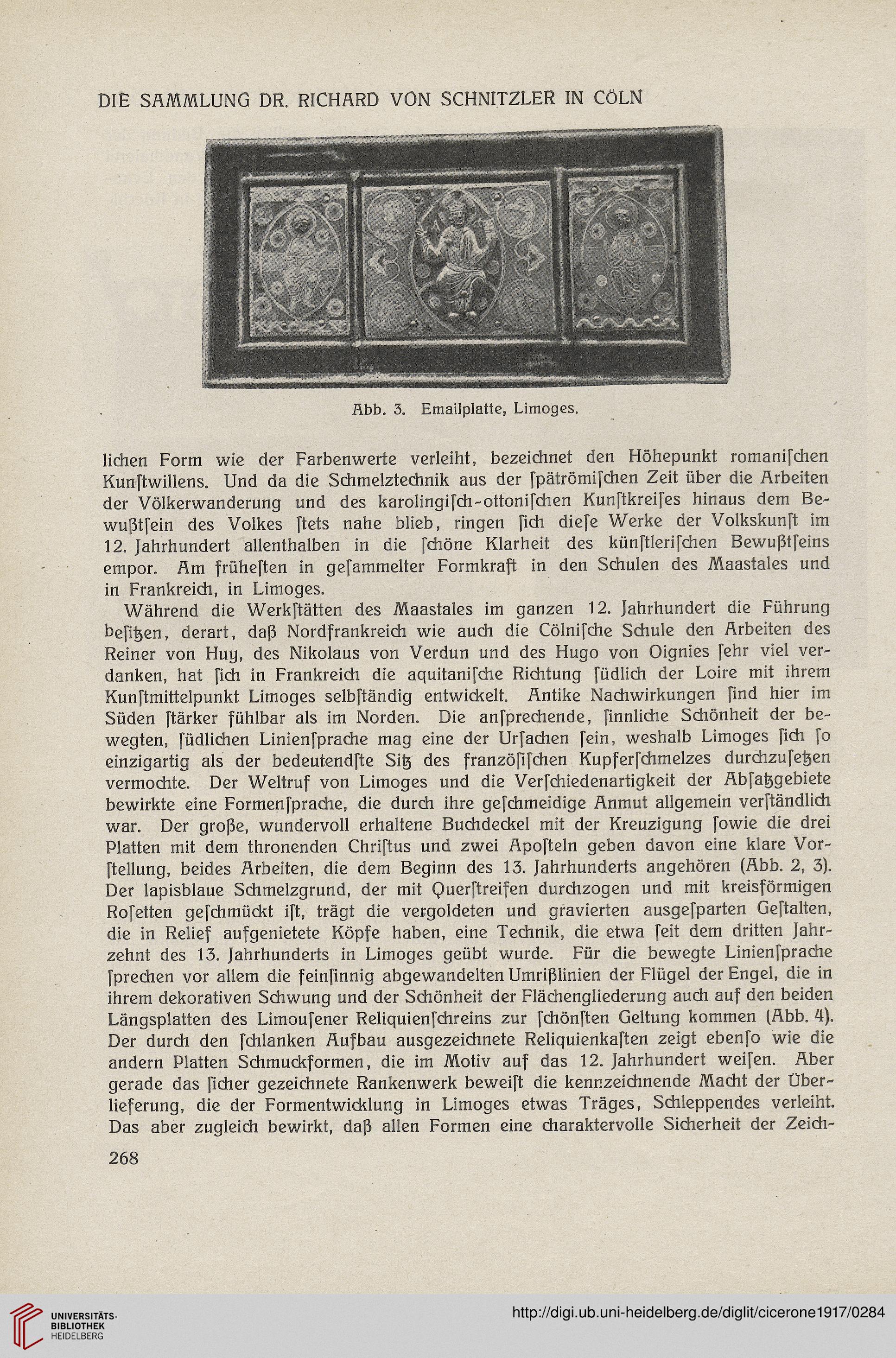

Abb. 3. Emaiiplatte, Limoges.

liehen Form wie der Farbenwerte verleiht, bezeichnet den Höhepunkt romanifchen

Kunftwillens. Und da die Schmelztechnik aus der fpätrömifchen Zeit über die Arbeiten

der Vöikerwanderung und des karolingifch-ottonifchen Kunftkreifes hinaus dem Be-

wußtfein des Volkes ftets nahe blieb, ringen fich diefe Werke der Voikskunft im

12. Jahrhundert ailenthaiben in die fchöne Klarheit des künftierifchen Bewußtfeins

empor. Am früheften in gefammelter Formkraft in den Schulen des Maastales und

in Frankreich, in Limoges.

Während die Werkftätten des Maastales im ganzen 12. Jahrhundert die Führung

befißen, derart, daß Nordfrankreich wie auch die Cölnifche Schule den Arbeiten des

Reiner von Hug, des Nikolaus von Verdun und des Hugo von Oignies fehr viel ver-

danken, hat fich in Frankreich die aquitanifche Richtung füdlich der Loire mit ihrem

Kunftmittelpunkt Limoges selbftändig entwickelt. Antike Nachwirkungen find hier im

Süden ftärker fühlbar als im Norden. Die anfprechende, finnliche Schönheit der be-

wegten, füdlichen Linienfprache mag eine der Urfachen fein, weshalb Limoges fich fo

einzigartig als der bedeutendfte Siß des franzöfifchen Kupferfchmelzes durchzufeßen

vermochte. Der Weltruf von Limoges und die Verfchiedenartigkeit der Abfaßgebiete

bewirkte eine Formenfprache, die durch ihre gefchmeidige Anmut allgemein verftändlich

war. Der große, wundervoll erhaltene Buchdeckel mit der Kreuzigung fowie die drei

Platten mit dem thronenden Chriftus und zwei Apofteln geben davon eine klare Vor-

ftellung, beides Arbeiten, die dem Beginn des 13. Jahrhunderts angehören (Abb. 2, 3).

Der lapisblaue Schmelzgrund, der mit Querftreifen durchzogen und mit kreisförmigen

Rofetten gefchmückt ift, trägt die vergoldeten und gravierten ausgefparten Geftalten,

die in Relief aufgenietete Köpfe haben, eine Technik, die etwa feit dem dritten Jahr-

zehnt des 13. Jahrhunderts in Limoges geübt wurde. Für die bewegte Linienfprache

fprechen vor allem die feinfinnig abgewandelten Umrißlinien der Flügel der Engel, die in

ihrem dekorativen Schwung und der Schönheit der Flächengliederung auch auf den beiden

Längsplatten des Limoufener Reliquienfchreins zur fchönften Geltung kommen (Abb. 4).

Der durch den fchlanken Aufbau ausgezeichnete Reliquienkaften zeigt ebenfo wie die

andern Platten Schmuckformen, die im Motiv auf das 12. Jahrhundert weifen. Aber

gerade das ficher gezeichnete Rankenwerk beweift die kennzeichnende Macht der Über-

lieferung, die der Formentwicklung in Limoges etwas Träges, Schleppendes verleiht.

Das aber zugleich bewirkt, daß allen Formen eine charaktervolle Sicherheit der Zeich-

268

Abb. 3. Emaiiplatte, Limoges.

liehen Form wie der Farbenwerte verleiht, bezeichnet den Höhepunkt romanifchen

Kunftwillens. Und da die Schmelztechnik aus der fpätrömifchen Zeit über die Arbeiten

der Vöikerwanderung und des karolingifch-ottonifchen Kunftkreifes hinaus dem Be-

wußtfein des Volkes ftets nahe blieb, ringen fich diefe Werke der Voikskunft im

12. Jahrhundert ailenthaiben in die fchöne Klarheit des künftierifchen Bewußtfeins

empor. Am früheften in gefammelter Formkraft in den Schulen des Maastales und

in Frankreich, in Limoges.

Während die Werkftätten des Maastales im ganzen 12. Jahrhundert die Führung

befißen, derart, daß Nordfrankreich wie auch die Cölnifche Schule den Arbeiten des

Reiner von Hug, des Nikolaus von Verdun und des Hugo von Oignies fehr viel ver-

danken, hat fich in Frankreich die aquitanifche Richtung füdlich der Loire mit ihrem

Kunftmittelpunkt Limoges selbftändig entwickelt. Antike Nachwirkungen find hier im

Süden ftärker fühlbar als im Norden. Die anfprechende, finnliche Schönheit der be-

wegten, füdlichen Linienfprache mag eine der Urfachen fein, weshalb Limoges fich fo

einzigartig als der bedeutendfte Siß des franzöfifchen Kupferfchmelzes durchzufeßen

vermochte. Der Weltruf von Limoges und die Verfchiedenartigkeit der Abfaßgebiete

bewirkte eine Formenfprache, die durch ihre gefchmeidige Anmut allgemein verftändlich

war. Der große, wundervoll erhaltene Buchdeckel mit der Kreuzigung fowie die drei

Platten mit dem thronenden Chriftus und zwei Apofteln geben davon eine klare Vor-

ftellung, beides Arbeiten, die dem Beginn des 13. Jahrhunderts angehören (Abb. 2, 3).

Der lapisblaue Schmelzgrund, der mit Querftreifen durchzogen und mit kreisförmigen

Rofetten gefchmückt ift, trägt die vergoldeten und gravierten ausgefparten Geftalten,

die in Relief aufgenietete Köpfe haben, eine Technik, die etwa feit dem dritten Jahr-

zehnt des 13. Jahrhunderts in Limoges geübt wurde. Für die bewegte Linienfprache

fprechen vor allem die feinfinnig abgewandelten Umrißlinien der Flügel der Engel, die in

ihrem dekorativen Schwung und der Schönheit der Flächengliederung auch auf den beiden

Längsplatten des Limoufener Reliquienfchreins zur fchönften Geltung kommen (Abb. 4).

Der durch den fchlanken Aufbau ausgezeichnete Reliquienkaften zeigt ebenfo wie die

andern Platten Schmuckformen, die im Motiv auf das 12. Jahrhundert weifen. Aber

gerade das ficher gezeichnete Rankenwerk beweift die kennzeichnende Macht der Über-

lieferung, die der Formentwicklung in Limoges etwas Träges, Schleppendes verleiht.

Das aber zugleich bewirkt, daß allen Formen eine charaktervolle Sicherheit der Zeich-

268